南の縄文調査室から平成26年9月

- 平成26年9月19日(金)

- センターの遺物,出張中! ~遺物が博物館に旅立つまで~

| 埋蔵文化財センターが所蔵している遺物は,縄文の森展示館の常設展示室に展示されています。また,縄文の森が企画展を開催するときにも,センターの遺物をたくさん貸し出しています。センター所蔵の遺物を見るには,「縄文の森展示館に行くっきゃないでしょ!」なのですが,何をかくそう,「埋蔵文化財センターの遺物を借りたい!」という博物館は県内外を問わずとても多いんですよ。 今回,遺物を貸し出すのは,鹿児島県歴史資料センター黎明館。黎明館の次の企画特別展に展示するために,200点以上の遺物を貸し出しました。どんな展示になるのか(遺物がどんな活躍をするのか),本当に楽しみです。 黎明館企画特別展は9月27日(土)から始まります。詳しくは,黎明館ホームページ(鹿児島県のホームページにジャンプします)をチェック!埋蔵文化財センターから出張中の遺物をぜひご覧ください。 |

||

| ~遺物が旅立つまでの主な流れをまとめてみました~ | ||

|

→ |  |

| ①貸し出す前の資料の状態や,資料に漏れが無いか,借り手と貸し手の双方で確認します。 | ||

| ②梱包と輸送は運送会社の美術専門の方にお願いします。 | ||

| ③資料が破損しないように梱包にも工夫が必要です。 | ||

| ケースに入れて準備します。 | ④今回,全てで43箱分の段ボールになりました。 | |

| ↓ | ||

|

|

|

| 段ボール箱をトラックに詰め込んでいざ,出発! | ||

南の縄文調査室から平成26年8月

- 平成26年8月5日(火)

- もう一つの上野原遺跡 ~埋蔵文化財センターのエントランス展示~

| 月曜日に縄文の森へ行くと,森の展示館が開いてなくてがっかりという方もいらっしゃると思いますが,実は,埋蔵文化財センターのエントランスにもちょっとした展示コーナーがあるんですよ。ご存じでしたか? センターの展示コーナーでは,森の展示館とはちょっと違った 森の展示館とはひと味違った「もう一つの上野原遺跡」を,センターのエントランスでぜひご覧ください。 |

||

|

|

|

| 古墳時代の出土品(土器は4世紀の |

||

| |

||

| センターのエントランス展示コーナー(玄関を入って右手側) | ||

|

|

|

| 中央廊下には,現在開催中の企画展に関連する写真を展示しています。 | ||

| ※ 上野原遺跡は,「上野原遺跡の紹介」のなかでに,詳しく紹介されています。ぜひご覧ください。 | ||

| ※ 埋蔵文化財センターの休所日は,土・日曜日,祝日,12月29日~1月3日です。 | ||

埋文だより第64号

紀要第7号

石器石材としての大川原産珪質岩

石器石材としての大川原産珪質岩黒川 忠広

鹿児島県における中世掘立柱建物跡の基礎的研究

-県本土を中心とした集成とと若干の考察-

相美 郁恵

鹿児島(鶴丸)城下の計画性

東 和幸

志布志市高吉B遺跡出土品の分析結果について

東 和幸,(株)パレオ・ラボ,(株)パリノ・サーヴェイ

鹿児島県内出土のガラス玉の化学分析

中井 泉,柳瀬 和也,松﨑 真弓,澤村 大地,永濵 功治

地域の素材を生かした社会科の学習指導

-地域にある史跡や遺物を活用した歴史の授業を通して-

宗岡 克英

万之瀬川流域の上水流遺跡出土東南アジア陶器の資料紹介

上床 真

収蔵遺物保存活用化事業-竪野(冷水)窯跡の再整理を中心に-

調査課第一調査係

京田遺跡出土木簡のレプリカ製作-墨書の再検討と実測図の修正-

調査課第二調査係

---------------年報

平成25年度

南の縄文調査室から平成26年3月

- 平成26年3月14日(金)

- ~

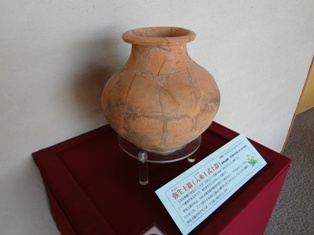

入来Ⅰ式土器 (稲荷迫 遺跡:志布志 町)~ - 【弥生時代中期:約2,300年前】

| 3月は旧暦で「弥生」といいます。弥生という言葉は,本来,「草木がだんだん芽吹く月」という意味があるそうで,フレッシュな春を表すのにぴったりの言葉です。 さて,考古学の世界にも,「弥生」という言葉がつくものがあります。今回ご紹介する「入来Ⅰ式土器」は,「弥生土器」の一つです。この土器は,日置市吹上町の入来遺跡で最初に出土したので,この名前がつけられました。入来遺跡は吹上高校社会研究部の高校生たちによって発見され,以来,多くの有志者の無償の研究活動によって調査が進められました。 |

||

|

|

|

| ※ 入来遺跡は,「先史・古代の鹿児島」のなかで,詳しく紹介されています。ぜひご覧ください。 | ||

埋文だより第63号

南の縄文調査室から平成26年1月

- 平成26年1月9日(木)

桜島大正大噴火 から100年~軽石製垂飾品 (山ノ中遺跡:鹿児島市)~- 【縄文時代後期:約4,000年前】

-

| 2014(平成26)年1月12日は,桜島の大正大噴火からちょうど100年にあたる日です。桜島は,かつては文字通り 桜島は, そのような中,縄文の人々は,この桜島の噴火の |

||

|

|

|

| 穴にひもを通して使っていたのでしょうか。 | 大正噴火の火山灰の剥ぎ取り資料も展示中です。 | |

| ※ 山ノ中遺跡は,「先史・古代の鹿児島」のなかで,詳しく紹介されています。ぜひご覧ください。 | ||

- 平成26年1月16日(木)

収納場所確保 の切 り札 に!~ビニールハウスを用いた木器 の収納~-

| 「 |

||

|

|

|

| 収蔵庫2階に2棟設置しています。 | 目張りをして,湿気やほこりなどの侵入を防ぎます。 | |

|

|

|

| その日の湿度に応じて除湿器を稼働させます。 | 毎日この観察簿に記録しています。 | |

南の縄文調査室から平成25年12月

- 平成25年12月10日(火)

もうすぐクリスマス ~奄美 市長浜金久 ・下山田Ⅱ遺跡嘉徳 式土器~- (縄文時代後期:約3800年前)

-