| |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

| 埋蔵文化財調査センターでは,県民の皆様に埋蔵文化財のことをより広く知っていただけるよう,「発掘調査の成果の展示及び公開」の事業を行っています。このページでは,県民の皆様にいち早く,発掘調査の成果をご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||

| 【平成28年1月21日発表】 南九州初となる中世の大型土坑(地下式坑)を発見 公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターは,曽於郡大崎町永吉に所在する永吉天神段遺跡において,中世の大型土坑(地下式坑)を発見したので情報提供します。 【内容】 (1) 永吉天神段遺跡では昨年度3基,本年度7基,計10基の中世の大型土坑(地下式坑)を検出した。 (2) 大型のものが多く,縦横2m以上,深さ3m以上のものもある。 (3) 地下式坑の配置が台地の縁辺部に位置しており,おおむね群集化している。 (4) これまで県内での検出例はなく,宮崎県を含め南九州で初めて確認された。 【地下式坑の概要】 (1) 地平面下に竪坑を掘り下げてこれを入口とし,その底面から横に掘り拡げて地下室を築いた遺構である。 (2) 全国的な分布は,関東地方に集中し,西日本では主に鳥取,山口,福岡,大分,熊本に偏在している。 (3) おおむね中世末の戦国時代に流行したものと思われる。 (4) 用途としては①死者を葬るための墓,②僧が,自ら土中に埋まり,死ぬための場所,③物を保管する貯蔵施 設,④身を隠すための避難施設等が考えられている。 【永吉天神段遺跡の概要】 これまでに弥生時代中期(約2,100年前)の集落や県内最古の円形周溝墓と,複数の土坑墓が発見されている。 また,古墳時代の集落,中世では,掘立柱建物跡や土坑墓,火葬を行ったと思われる遺構や,さらに近世墓を検 出している。 このことから本遺跡は,弥生時代から近世まで,長い期間,集落と墓域とが形成されてきたことが明らかと なった。 (1) 場場所所:曽於郡大崎町永吉 ※遺跡分布地図にジャンプします。 (2) 調査起因:東九州自動車道建設 (3) 調査期間:平成24~27年度(今年度は,平成27年5月11日~平成28年1月27日)

【平成27年11月25日発表】 縄文時代後期の掘立柱建物跡の可能性がある柱穴群が環状に見つかりました 公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターは,鹿屋市串良町細山田に所在する牧山遺跡において,縄文時代後期の掘立柱建物跡である可能性のある柱穴群が環状に検出されたので情報提供します。 【内容】 (1) 牧山遺跡では縄文時代後期の遺物が環状に集中して出土した。 (2) 遺物の集中範囲の内側に柱穴が環状に集中して検出されており,地面に柱を立てて建物とした掘立柱建物の跡 である可能性がある。 (3) 柱穴の集中する範囲からは,土器が完全な状態で出土(埋設土器)している。 (4) 柱穴の集中範囲の内側から,県内では数例の出土例がある祭祀に使用されたと考えられる石冠が1点出土し た。 【評価】 (1) これまで,県内では縄文時代晩期の掘立柱建物跡の検出例は数例あるが,縄文時代後期以前の掘立柱建物跡の 検出例はない。 (2) 柱穴や遺物が環状に集中することから,牧山遺跡は南九州では数例しか検出例がない環状集落であった可能性 がある。 【牧山遺跡の概要】 (1) 場 所:鹿屋市串良町細山田 ※遺跡分布地図にジャンプします。 (2) 調査起因:東九州自動車道建設 (3) 調査期間:平成25~27年度(今年度は,平成27年5月11日~平成28年1月27日)

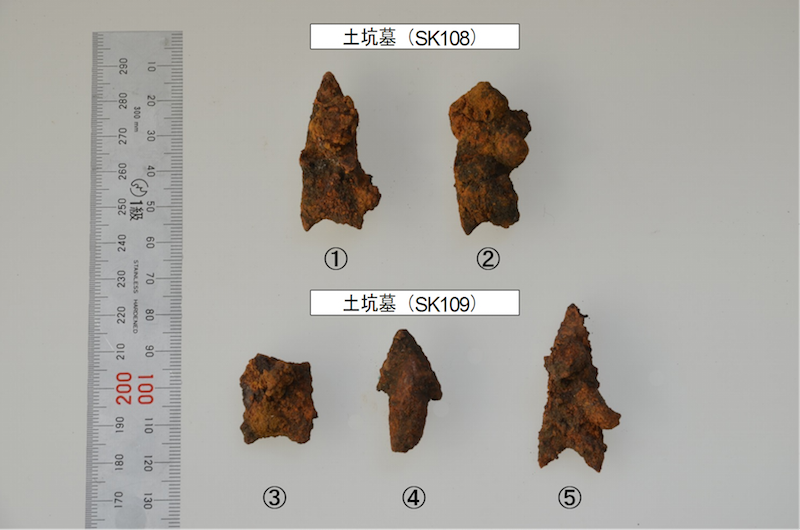

【平成27年10月28日発表】 縄文時代後期や古墳時代の遺構や遺物を発見した,小牧遺跡の現地説明会を開催します 「地域が育む『かごしまの教育』県民週間」にあわせて,公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターでは,以下のとおり鹿屋市串良町小牧遺跡で現地説明会を開催します。 【現地説明会の内容】 (1) 小牧遺跡の概要 (2) 発見された縄文時代後期の竪穴住居跡等の説明 (3) 発見された古墳時代の花弁型住居跡等の説明 (4) 出土品の説明・展示 【遺跡の内容】 (1) 縄文時代早期から古代にかけての遺構・遺物が出土する複合遺跡であり,複数時期の遺構が同時に見学でき ます。 (2) 特に注目される成果は,縄文時代後期の埋設土器,古墳時代の花弁型住居跡の発見です。石斧の集積遺構, 軽石製品,勾玉等,従来類例の少なかった成果が得られています。 【日 時】 平成27年11月7日(土) 小雨決行 第1回説明会 午前10時~正午 第2回説明会 午後1時30分~午後3時30分 【場 所】 小牧遺跡(鹿屋市串良町細山田) ※遺跡分布地図にジャンプします。 ※現地説明会の詳細につきましては,ここからご覧いただけます。 【平成27年7月16日発表】 永吉天神段遺跡から約2100年前(弥生時代中期中葉頃)の県内最古で, 国内でも最も古い段階の鉄鏃の出土を確認 (公財)鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センターが発掘調査している,永吉天神段遺跡(曽於郡大崎町永吉)において,約2100年前の墓(土坑墓)2基から県内最古で,国内でも最も古い段階のものである可能性の高い鉄鏃が出土しました。 1 出土遺物の内容 (1) 国内でも最も古い段階に位置づけられる鉄鏃 5点出土 a 刃部幅が狭い二等辺三角形 4点(写真①,②,③,⑤) 全長約4.8㎝・幅約2.4㎝・厚さ2.4mm b 小形の正三角形で,根鋏(ねばさみ)が残存 1点(写真④) 全長3.2㎝・幅1.7㎝・厚さ7.5mm (2) 土坑墓(SK108)から2点,土坑墓(SK109)から3点出土 2 遺物の価値 (1) 鉄鏃の型式や共伴している土器及び研究者の指導から,本遺跡の鉄鏃は弥生時代中期中葉頃(約2100年前)の ものであり,県内最古・ 国内でも最も古い段階の出土例と判断される。 (2) これらの鉄鏃は,出土位置や同時期の北部九州の例からも,副葬品ではなく被葬者に突き刺さっていた可能性 がある。 3 指導所見 (1) 愛媛大学 村上 恭通 教授,広島大学 野島 永 准教授 同時期の鉄鏃では,福岡県太宰府市吉ヶ浦遺跡の4点や佐賀県鳥栖市安永田遺跡の5点があり,日本でも最古 級のものとして評価されており,本遺跡の鉄鏃もそれに並ぶものと考えられる。 (2) 元鹿児島大学 本田 道輝 教授,鹿児島国際大学 中園 聡 教授 鉄鏃・磨製石鏃は出土位置から,副葬品でなく,打ち込まれた可能性が高いと考えられる。 4 事業概要 (1) 遺跡名:永吉天神段遺跡 (2) 所在地:曽於郡大崎町永吉所在 ※遺跡分布地図にジャンプします (3) 起因事業:東九州自動車道建設 (4) 事業主体:国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所 (5) 調査主体:鹿児島県教育委員会 (6) 調査担当者:(公財)鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター (7) 調査対象面積:延べ31,560㎡ (8) 調 査 期 間:平成24~27年度 (9) 遺跡の概要 ア 持留川とその支流に挟まれた標高約50mのシラス台地上に位置 イ 旧石器時代から中世に至るまでの遺構・遺物を確認 ウ 弥生時代では,居住域(45軒の竪穴住居跡・周溝状遺構5基・掘立柱建物跡24軒等)と墓域(土坑墓約50 基)を検出 5 展示公開 (1) 日 時 平成27年7月17日(金)~8月14日(金) (2) 場 所 霧島市国分上野原縄文の森1-1 上野原縄文の森展示館 企画展「新発見!かごしまの遺跡2015」において公開

【平成27年5月13日発表】 立小野堀遺跡出土の青銅鈴について 1 発見された遺物 古墳時代中期(5世紀)の青銅鈴 10点 内訳 地下式横穴墓148号墓と221号墓,それぞれの墓から,三環鈴の転用鈴1点,単体で鋳造された鈴4点の5点 ずつ,計10点 大きさ 三環鈴 直径約3㎝ 単体鈴 約1.5~1.8㎝ 2 遺物の価値(指導所見から) (1) 単体で鋳造された鈴8点は,日本列島における鈴の最古型式(無文1類,5世紀前半)である。三環鈴転用鈴は, その形状から同時期と考えられる。(田中教授所見) (2) この型式の鈴8点は,一遺跡での出土数は国内で最多。(田中教授所見) (3) 鉛同位体比分析の結果から,10点の鈴の原料は中国産と判明。(斉藤教授所見) (4) 鈴は,装飾品もしくは呪術祭祀用として使用されたものと考えられる。(一般的見解) 3 指導所見補足 (1) 茨城大学人文学部 田中裕教授 形状・材質が朝鮮半島出土例と共通性が高く,鈴を日本で最初から自作する可能性が低いことから,朝鮮半 島もしくは中国大陸東北部・沿岸部で製作された可能性が高い。 (2) 国立歴史民俗博物館研究部 斉藤努教授 鉛同位体比分析の結果,10点中1点(221号墓単体鈴)は中国華北産原料,他の9点は中国の華中~華南産原料と 判断できる。 4 遺跡の概要 (1) 遺 跡 名 :立小野堀遺跡 (2) 所 在 地 :鹿屋市串良町細山田5003番地ほか ※遺跡分布地図にジャンプします (3) 起 因 事 業 :東九州自動車道建設(国土交通省大隅河川国道事務所) (4) 調査対象面積 :25,100㎡ (5) 調 査 期 間 :平成22~24年度,平成26年度 (鈴の出土は平成24年度) (6) これまでの主な調査成果 ア 古墳時代(5世紀前半~6世紀前半)の地下式横穴墓を190基検出。 イ 地下式横穴墓の玄室内から,全体で400点以上の遺物(主に鉄器)が出土。 ウ 148号墓に埋葬された時期は,共伴遺物から5世紀中頃~後半,221号墓は5世紀代の可能性が高い。 5 展示公開 (1) 期 間 平成27年5月16日(土)~平成27年5月31日(日) (2) 場 所 上野原縄文の森展示館(霧島市)

|

||||||||||||||||||||||||||

| Copyright (c) (公財)埋蔵文化財調査センター All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||||||