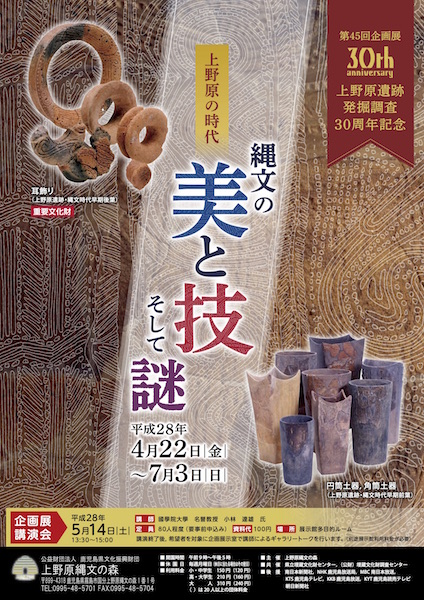

- 上野原縄文の森 第45回企画展

上野原遺跡発掘調査30周年記念

上野原の時代

~縄文の美と技,そして謎~ - 開催期間:平成28年4月22日(金)~平成28年7月3日(日)

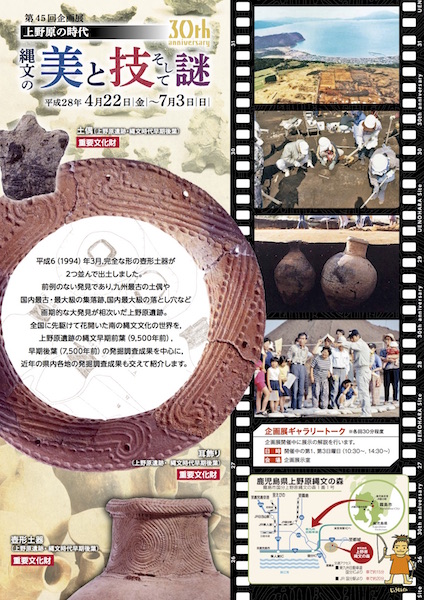

- ■あの日の上野原~スナップ写真から~■

-

- ■注目の展示品■

-

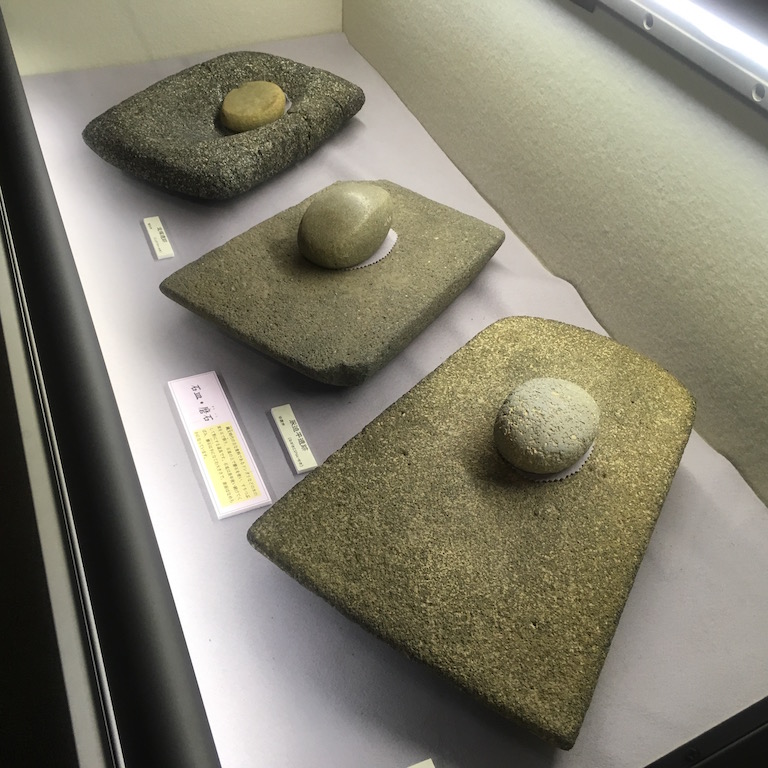

石皿【定塚遺跡・縄文時代早期前葉(9,500年前)】 石皿は,縄文時代の主な食料であるドングリなどの木の実を,石の平たい部分で,すりつぶして粉にする道具です。すりつぶすための石器である 磨石 と対をなして使われました。石皿は長年使い続けてくぼみ,磨石は手になじむ大きさで,表面はなめらかになっています。

写真は,石榴 石を用いた石皿の完形品で,長さ37.5cm,幅27.7cm,厚さ7.8cm,重さが約10kgあります。

10kgほどの重さを持つことや大きくくぼむ面を持つことから,移動させず同じ場所で,長期にわたって使用していたと考えられます。当時の南九州がきわめて安定した社会を形成していたことがうかがえます。また,四隅の隅々まで丁寧に磨きこまれていることから,この地にすむ人々の精神的な豊かさをも感じ取ることができます。石榴石:英名でガーネット(ラテン語のザクロの意“granatum”に因む)。丸い結晶が集まった状態でよく産出し,その様子がザクロの実に似ていることから,日本名もざくろ石といわれる。ザラザラした細かい粒にして紙やすりに塗られ,研磨剤として利用されている。 企画展では,鹿児島県内で出土した完形の石皿を3点展示しています。丁寧に磨かれ,使いこまれた石皿と磨石をぜひ間近でご覧ください。

第45回企画展データファイルは,ここからダウンロードできます。 - ■企画展講演会■ ※終了しました

-

平成28年5月14日(土)13時30分~15時

【演 題】「縄文世界の中の上野原遺跡」

【講 師】國學院大學 名誉教授 小林 達雄氏

【定 員】80人程度(要事前申込み)

【資料代】100円

【場 所】展示館多目的ルーム

講演会終了後,希望者を対象に企画展示室で講師によるギャラリートークを行います(別途展示館利用料金が必要となります)。 - ■企画展ギャラリートーク■

-

企画展開催中に展示の解説を行います。

【日 時】 開催中の第1・第3日曜日

1回目 10:30~ 2回目 14:30~ ※各回30分程度

【会 場】 企画展示室 -

-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

-

- 鹿児島県上野原縄文の森

〒899-4318 霧島市国分上野原縄文の森1番1号

TEL:0995-48-5701 FAX:0995-48-5704

E-mail uenohara@jomon-no-mori.jp - 鹿児島県立埋蔵文化財センター

〒899-4318 霧島市国分上野原縄文の森2番1号

TEL:0995-48-5811 FAX:0995-48-5821

E-mail maibun@jomon-no-mori.jp