- 第8回企画展 命と祈りの考古学

- 開催期間:平成16年7月17日(土)〜平成16年10月17日(日)

今回の企画展は,県内で発掘された墓や祭祀に関する資料を展示し,鹿児島に生きた先人たちの心に迫りました。

今回の企画展は,県内で発掘された墓や祭祀に関する資料を展示し,鹿児島に生きた先人たちの心に迫りました。

遺物に込められた「祈り」に,そして,「命」に対する思いを感じてみてください。- ■展示室案内図■

- ■企画展の11のテーマ■

- 想 さまざまな想い…それぞれに込められた古代人の想いは…

- 耳取遺跡(曽於市財部町)

約24,000年前の地層から発見された線刻礫です。長さ約5cm,厚さ約2cmの柔らかい石の表面に17本の線が刻まれており,髪あるいは衣服を表現しているようにも見えます。そのほか腹部のような膨らみや女性器を思わせる刻みも観察できることから,女性像(ヴィーナス)と考えられています。旧石器時代の線刻礫の出土例は極めて少なく,当時の精神生活を知る上で大変貴重な資料です。

約24,000年前の地層から発見された線刻礫です。長さ約5cm,厚さ約2cmの柔らかい石の表面に17本の線が刻まれており,髪あるいは衣服を表現しているようにも見えます。そのほか腹部のような膨らみや女性器を思わせる刻みも観察できることから,女性像(ヴィーナス)と考えられています。旧石器時代の線刻礫の出土例は極めて少なく,当時の精神生活を知る上で大変貴重な資料です。

- 形 前方後円墳の形には,どのような意味が込められているのでしょうか?

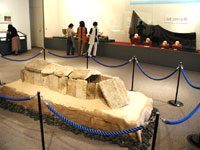

- 横瀬古墳(大崎町)

- 志布志湾の海岸線から約1km入り込んだ水田地帯にあります。全長134mで,後円部の頂上付近には竪穴式石室が露出しています。現在は埋まっている周濠跡からは,須恵器や埴輪の破片が出土しています。埴輪のある前方後円墳としては,日本で最南端にある遺跡で,5世紀半ばから後半にかけてのものと考えられています。埋葬されている人物に関しては,畿内勢力の人なのか,南九州の権力者なのか,どちらともいえずわかっていません。

- 唐仁古墳群(東串良町)

- 肝属川の河口近くにある,鹿児島県内最大の古墳群です。総数139基,うち前方後円墳6基,残りが円墳です。 大塚古墳は,全長が150mあり,県内最大の前方後円墳です。約80年前に調査された記録によると,後円部中央に竪穴式石室があり,石室内には舟形石棺と短甲が置かれていたとされています。現在は,後円部の最頂部が削られて石室の上に大塚神社が建っています。

- 蛇 蛇行剣・・・くねくねとへびのように曲がった特殊な鉄剣で,儀礼・祭祀のために使われたようです

- 横岡地下式横穴墓群(薩摩川内市)

- 祈 上野原遺跡から,壺形土器を取り囲むように,多くの遺物が出土しました。縄文人の祈りはいかに?

- 上野原遺跡(霧島市)

- 上野原遺跡の主な出土品 かごしま考古ガイダンス 第8回 南の先駆性を示す上野原遺跡

- 家 軽石で作られた家形の棺(ひつぎ)からは,死者に対する「家」の意識が強く感じられます

- 原田地下式横穴墓(志布志市有明町)

- 命と水 井戸は,人々の「命」を支える大切な場所であり,さまざまな「祀り」がおこなわれたようです

- 寿国寺跡・浜町遺跡(鹿児島市)

- 葬と祀 平安時代の遺跡では,蔵骨器と呼ばれる骨壺が発見される場合があります

- 芝原遺跡(南さつま市金峰町)・横井竹ノ山遺跡(鹿児島市)

- 財部城ヶ尾遺跡からは蔵骨器,横井竹ノ山遺跡からは,陰陽道との関連が推定される文字の書かれた墨書土器が見つかりました。

- 送 三途の川の渡し賃とされる「六道銭」が見つかりました。死者を送る際に込めた想いがよみがえります

- 栫城跡(いちき串木野市)

- 栫城跡からは,鎌倉時代〜江戸時代,明治・大正・昭和までのお墓が多数発見されました。人骨や六道銭のほかに,数珠やキセル・かんざしなど,故人が愛用したと思われる遺物が出土しました。

- 赤 あざやかに描かれた赤には,古代人のどのような想いが込められていたのでしょうか?

- 干迫遺跡(加治木町)

土器や石器に赤で彩色された遺物には多くの種類があります。

土器や石器に赤で彩色された遺物には多くの種類があります。

日常使用された深鉢などの土器のほかに,装飾品である耳栓状土製品や鏡,軽石製の石棺にも赤色が塗られていました。

赤は,ベンガラという顔料が主に使われますが,左の写真の土器の表面は,水銀朱と呼ばれる特殊な顔料が塗られていました。当時としては,かなり色あざやかなものだったと思われます。

すでに縄文時代草創期より赤色が使われていたこともわかりました。- 命 古い人骨頭部は,遠い子孫にまで連綿とつらなる命のきずなを感じさせます

- 柊原遺跡・麦之浦貝塚・馬場地下式横穴墓群・中尾地下式横穴墓群

- 再生 土器の底に,人為的に穴を開けた土器があります。新たな「生」への想いからでしょうか?

- 第9回企画展 その1 > その2 > その3

- ■関連記事■

-

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内