- 上野原発掘30周年

-

マツリの時代 ~縄文時代早期後葉(約7,500年前)~ 上野原台地の南東側に位置する地点では,アカホヤ火山灰の下から,日常的に使われた数多くの土器や石器のほか,祈りやマツリに使われたと考えられる土偶,耳飾り,パレット形土製品,異形石器など,当時の精神文化を示す道具類も出土しています。

上野原遺跡で大量に出土した遺物の中の代表的な出土品767点は,「南九州における文化の先進性を物語る貴重な学術資料」と高く評価され,平成10(1998)年6月30日に国の重要文財に指定されました。

上野原遺跡の豊かな縄文文化(縄文時代早期後葉の出土遺物:重要文化財) -

九州最古の土偶

土偶は縄文時代早期には九州地方では使われておらず,後期になって西日本から伝えられたと考えられてきました。

しかし,上野原遺跡からは縄文時代早期後の土偶が出土し,当時は西日本最古の土偶として注目を浴びました。

平成8(1996)年に三重県松阪市の粥見井尻遺跡から縄文時代草創期の土偶が2点見つかったことから,上野原遺跡の土偶は,九州においては最古の土偶となっています。

土偶

土製耳飾り土製耳飾り

上野原遺跡からは,土製の耳飾りが28点出土しています。耳たぶに穴を空けてピアスのように付けるものです。大きいものでは,直径12㎝,重さ100gにもなるものも出土しています。

耳飾りは,縄文時代中期(約4,500年前)に東日本で発達しますが,上野原遺跡では,縄文時代早期後葉(約7,500年前)の耳飾りが確認され,その文化の先進性が注目されています。

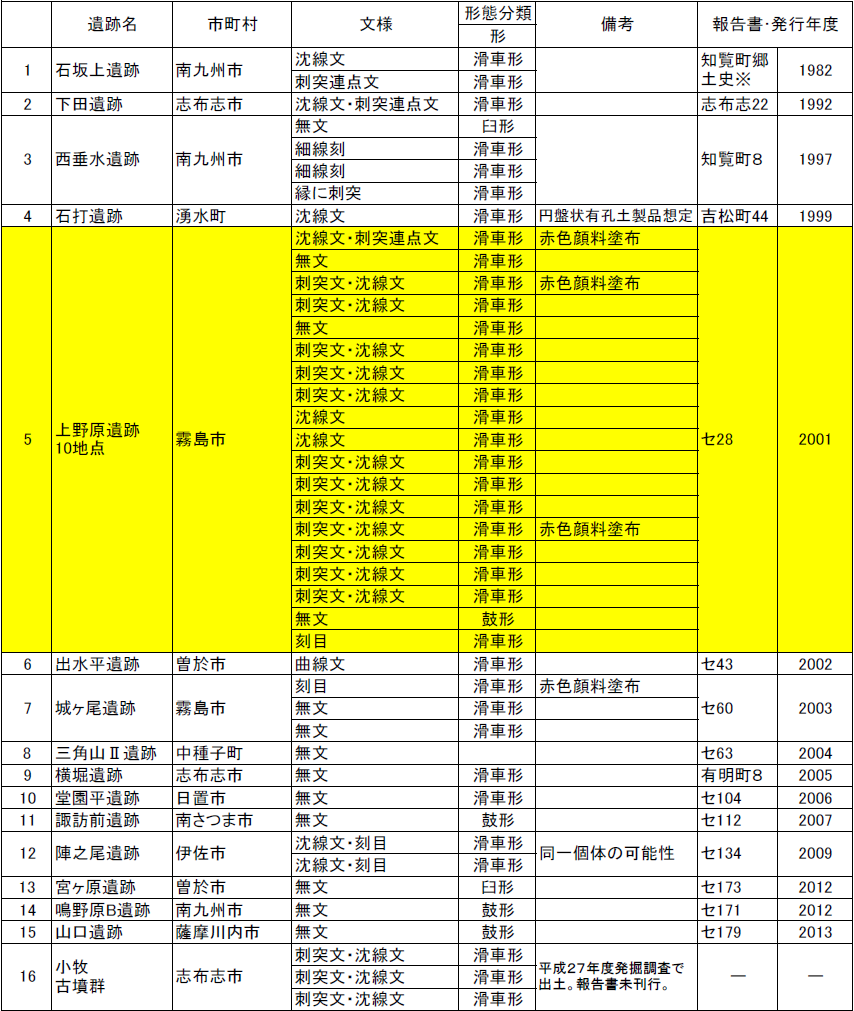

今,県内では,この時期の耳飾り(耳栓状土製品を含む)が18遺跡44例確認されています。しかし,1つの遺跡から出土する数は少なく,数や大きさなど上野原遺跡に勝るものはありません。異形土製品

上野原遺跡からは,三角形や分銅形など不思議な形をした土製品が数多く出土しています。中でも三角形の形をしたパレット形をしたものは,片面が皿状に窪み,長辺に斜めに貫通させた穴を1列に配列しています。

今でも,このような異形土製品の出土例は全国的にも珍しく,その用途もはっきりわかっていません。

土製品 -

表3 縄文時代早期後葉の土製耳飾りが見つかっている遺跡

※河口貞徳1982「石坂上遺跡」『知覧町郷土史』に掲載。 【参考・引用文献】鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(171)『鳴野原遺跡B地点』 -

1 土製耳飾りが見つかっている遺跡の位置図(PDF) 2 土製耳飾りが見つかっている遺跡の一覧表(PDF)

- 鹿児島県上野原縄文の森

〒899-4318 霧島市国分上野原縄文の森1番1号

TEL:0995-48-5701 FAX:0995-48-5704

E-mail uenohara@jomon-no-mori.jp - 鹿児島県立埋蔵文化財センター

〒899-4318 霧島市国分上野原縄文の森2番1号

TEL:0995-48-5811 FAX:0995-48-5821

E-mail maibun@jomon-no-mori.jp