鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターでは,令和4年度に4冊の発掘調査報告書を刊行しました。鹿児島県立埋蔵文化財センターのホームページに掲載されていますのでご覧ください。これらの報告書の中から,注目すべき成果や今後の研究課題などを紹介したいと思います。第3回は,公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書(51)の北山遺跡1の古代編です。

北山遺跡では,古代(9世紀代)の遺物が出土しており,これまでの研究で指摘されていたような英禰(あくね)駅跡が,周辺に所在するのかどうか議論するための資料となりそうです。

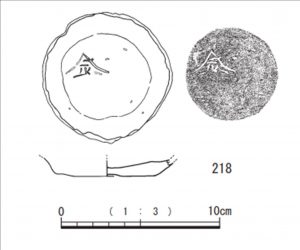

古代の遺物は,土師器や須恵器のような日常で使用される調理具や食器類ばかりでなく,中国でつくられた越州窯青磁(えっしゅうようせいじ)や須恵器の蓋を転用した硯(すずり)などが出土しています。これらは一般的な集落ではほとんどみられないもので,官衙(かんが:現在の役所にあたる)に相当する施設で使われることが多いものです。また,「金」とヘラ描きされた土師器も出土しています。

阿久根市の波留(はる)地区から山下地区にかけては古代官道が通り,約16㎞ごとに置かれた駅家(うまや)の一つである英禰駅が所在していたのではないかと指摘されていました。今回の調査区内からは古代の道に関する遺構は検出されませんでしたが,近くを官道が通っていた可能性が高まってきました。北山遺跡から見える範囲に古代官道が通っていると想像するだけで,普段見ている景色が違って見えるようです。

現在の阿久根市は,出水市とともに,古代の薩摩国出水郡の範囲内にありました。古代の薩摩国は13の郡(行政区)に分かれていました。736(天平8)年の『薩摩国正税帳』には「隼人十一郡」と記されており,薩摩国には「隼人」と呼ばれた人々が暮らしていました。そのため、残りの2郡は非隼人の地ということになります。その2郡は,薩摩国府のあった高城(たき)郡と肥後国に接する出水郡と言われています。県内でほとんどみられない8世紀後半~9世紀代の竈(かまど)付き竪穴建物跡が,薩摩川内市大島(おおしま)遺跡と出水市大坪(おおつぼ)遺跡で検出されており,文献上,非隼人郡とされたことを両遺跡が示しているのかもしれません。

北山遺跡周辺は,これからも発掘調査や整理作業を進めていきますので,さらなる証拠がみつかることを楽しみにしたいと思います。

|

|

|

|

|

|

|