下原遺跡現地説明会

令和7年12月6日(土),下原遺跡(志布志市志布志町帖)で現地説明会を開催しました。

当日は,集落の方々をはじめ,市内外から180名の見学者が来場し,大盛況となりました。多くの皆さまにご参加いただきましたこと,厚く御礼申し上げます。

下原遺跡は,令和8年2月末まで発掘調査を行なっております。今後も調査成果にご期待ください。

発掘体験エリアでは,ねじり鎌を手に発掘体験。陶磁器や土器の破片を見つけた子どもたちの歓声が響きました。

地層観察エリア。表土から旧石器時代の層まで,鍵となる火山灰を中心に解説しました。

下原遺跡(志布志市)現地説明会の開催について

下原遺跡(志布志市)で現地説明会を行います。

説明会では,調査成果の説明,遺物の展示,発掘体験のほか,県立埋蔵文化財センターの小・中学生の親子を対象とした考古学講座,上野原縄文の森の出張火起こし体験も行います。

期日:令和7年12月6日(土) 小雨決行

日程

12:30 駐車場開場

13:00~13:50 考古学講座 (事前申込み制,先着親子20組)

14:00~15:30 現地説明会,発掘体験,上野原縄文の森の出張火起こし体験

詳細についてはチラシをご覧ください。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

北山遺跡 現地説明会を開催しました!

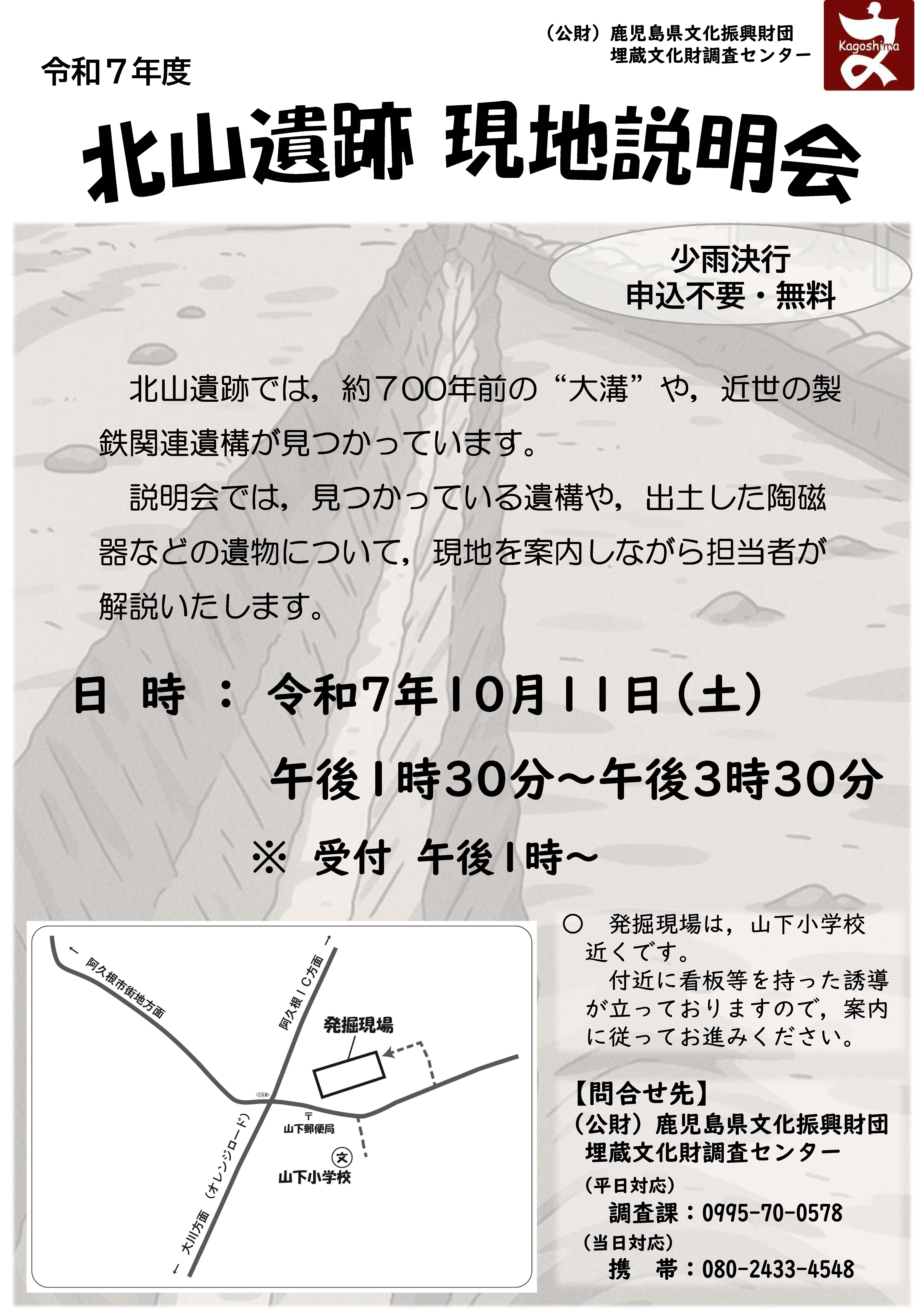

令和7年10月11日(土)、阿久根市山下に所在する北山遺跡において、発掘調査の成果を紹介する現地説明会を開催しました。

当日は秋晴れにも恵まれ、地域の方々をはじめ,市内外から110名の参加があり、盛況のうちに終了しました。

今回の調査では、約700年前(中世)のものと考えられる大規模な溝状遺構が確認されており、説明会ではこの遺構を中心に調査成果の概要を紹介しました。

参加者は、実際の遺構を目の当たりにしながら、調査担当者の解説に熱心に耳を傾け、活発な質疑も交わされるなど、関心の高さがうかがえました。

多くの皆さまにご参加いただき、厚く御礼申し上げます。今後も調査の進展に応じて、成果を広く発信してまいります。

南水ヶ迫B遺跡の整理・報告書作成作業(令和6・7年度)

南水ヶ迫(みなみみずがさこ)B遺跡は,志布志市志布志町・帖(ちょう)の標高約50mのシラス台地上に位置します。

令和5年度から7年度にかけて発掘調査を実施し,旧石器時代から中・近世の遺構や遺物が発見されました。令和6年度から整理作業を行い,本年度は縄文時代中期以降の発掘調査成果について報告書を刊行します。

遺構は,中世から近世にかけて使用されたと考えられる道跡や溝跡,土坑などを報告します。道跡や溝跡は,合計33条確認され,この地が交通の要衝であったことをうかがわせます。

遺物は,中国産と国内産の陶磁器等を報告します。中国産の陶磁器の中には,水鳥をかたどった水注(すいちゅう:水を入れる容器で注ぎ口があるもの)の羽根の部分の破片(華南三彩(かなんさんさい))もありました。

この遺物は,遺跡近くの志布志城をはじめとした中世の城館等で出土する傾向がみられる遺物です。

報告書刊行によって,この地に暮らしていた人々の道利用の様子や当時の物の流通の一端が明らかになる予定です。乞うご期待ください。

.jpg)

北山遺跡(阿久根市)現地説明会の開催

下原遺跡発掘調査速報

令和7年5月から発掘調査中の下原遺跡(志布志市志布志町帖)では,旧石器時代から近世までの遺構や遺物が発見されました。

縄文時代の調査では,土器や石器のほか,動物を捕えるためのおとし穴や,調理を行った跡と考えられる集石などが見つかっています。

近世の調査では,直径70㎝ほどの土坑から,人骨とともに2枚の中国産の青花(せいか)皿が出土しました。人骨は,頭蓋骨や大腿骨など一部の骨が丁寧に積まれており,一度埋葬された後,再び埋葬しなおした再葬墓と考えられます。

暦の上では秋ですが,日中は30℃を超える日が続いています。大型扇風機を回し,日よけのテントを張るなど,熱中症対策を行いながら,発掘調査を続けています。

青花皿

青花皿

南水ヶ迫B遺跡の発掘調査速報

南水ヶ迫(みなみみずがさこ)B遺跡は,志布志市志布志町帖(ちょう)の標高約50mのシラス台地上に位置します。今年度は5月~10月までの6か月間,調査を行っており,発掘調査は3年目となります。

調査開始から3か月が経過し,旧石器時代の遺物集中部が確認されています。遺物集中部では,約2万年前の頁岩(けつがん)製の角錐(かくすい)状石器とともにその製作やメンテナンスを行ったときに出てきたとみられる剥片(はくへん),砕片などが発見されています。

このほか,薩摩火山灰(約12,800年前)のすぐ下の地層から黒曜石製の細石刃核(さいせきじんかく)や細石刃(さいせきじん)などが,さらにその下の地層からは角錐状石器のほかにナイフ形石器などが出土しています。

炎天下の中,熱中症対策をしながら調査を進めています。

北山遺跡の発掘調査速報

北山(きたやま)遺跡は,阿久根市山下・波留(はる)の標高約35mの台地上に位置します。令和2年度から,複数年度にわたって発掘調査が行われており,今年度は5月~10月までの6か月間調査を行います。

調査開始から2か月が経過し,中世の溝状遺構や,中世~近世にかけての製鉄関連の遺構も確認されてきています。溝状遺構は,断面がV字状になる「薬研(やげん)掘り」で,幅約3m・深さ約2mに及ぶと想定されます。

遺物は,土師器(はじき)・須恵器(すえき)・青磁・白磁・国産陶磁器など,様々なものが出土しています。

暑い日が続いており,熱中症対策を講じながら,調査を進めています。今後の北山遺跡の調査成果に,是非ご期待ください!

令和6年度刊行報告書のお知らせ

令和6年度は,以下5遺跡の報告書を刊行しました。

※ 報告書名をクリックすると,PDF版を閲覧することができます。

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(57)「玉利遺跡」

眞邉彩

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(58)「山借シ遺跡」

小野恭一

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(59)「新城跡」

弓場隆章・北園和代・川口雅之

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(60)「諏訪ノ前遺跡」

松山初音・平嶺浩人・北園和代・川口雅之

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(61)「北山遺跡2」

辻明啓・山川正樹・上床真

.jpg)

.jpg)

野首遺跡の発掘調査成果速報(令和5・6年度発掘)

野首遺跡は,志布志湾にそそぐ前川沿いにある,河岸段丘(かがんだんきゅう)上に位置しています。旧石器時代,縄文時代早期・中期・後期~晩期,古墳時代,古代,中世からなる複合遺跡です。

縄文時代早期の地層から,85基の集石遺構(調理施設の跡)が検出され,当時の生活を想像させます。また,古墳時代の竪穴建物跡(たてあなたてものあと)や中世の土坑墓(どこうぼ),時期が定かでない落とし穴も見つかっています。このほかに,古代の土錘(どすい,漁網のおもり)や中世の輸入陶器なども出土しました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)