| 平成30年1月30日(火) |

| |

| 弥生時代の標式遺跡〜高橋遺跡,入来遺跡,山ノ口遺跡〜 |

| |

|

|

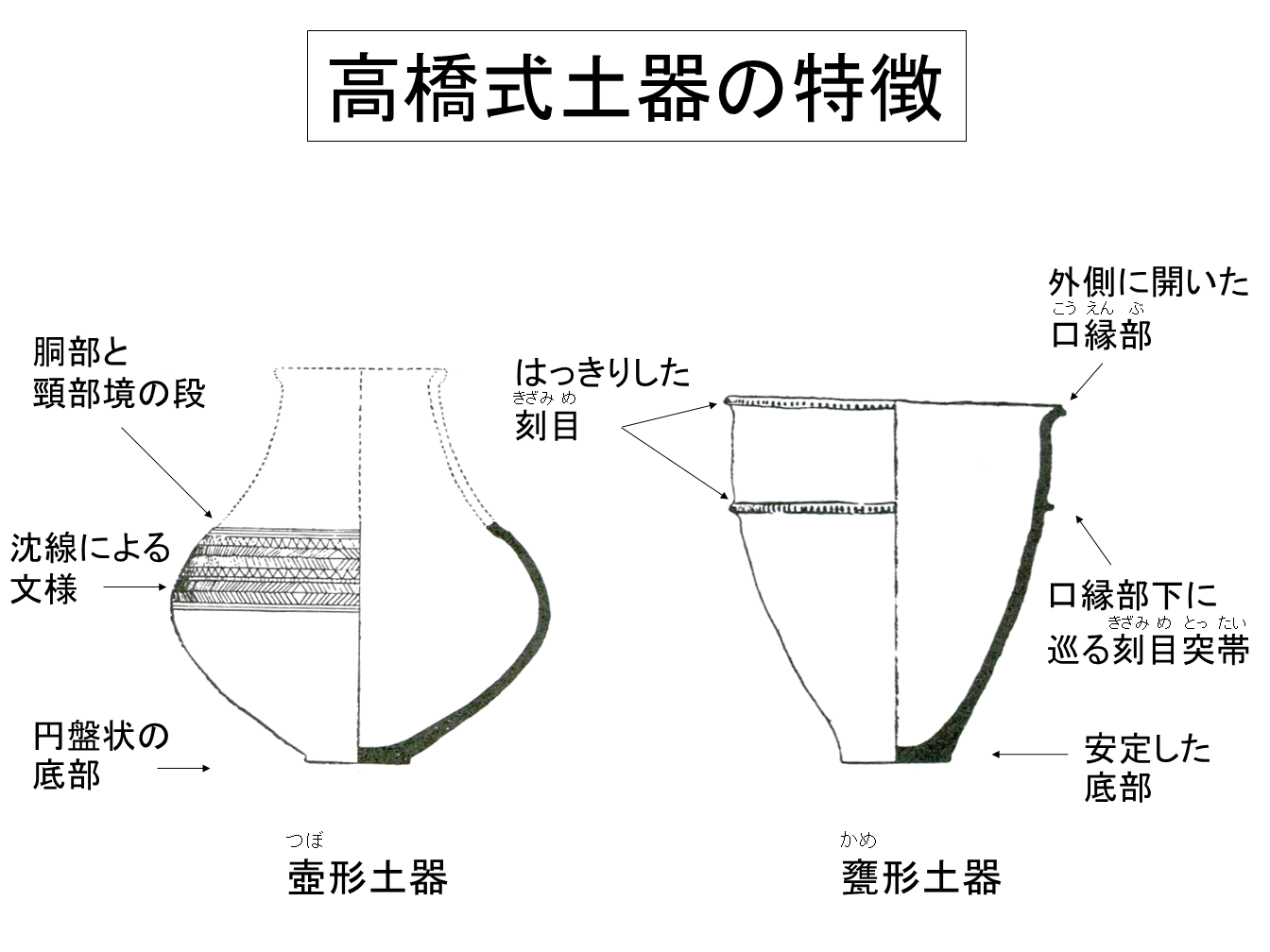

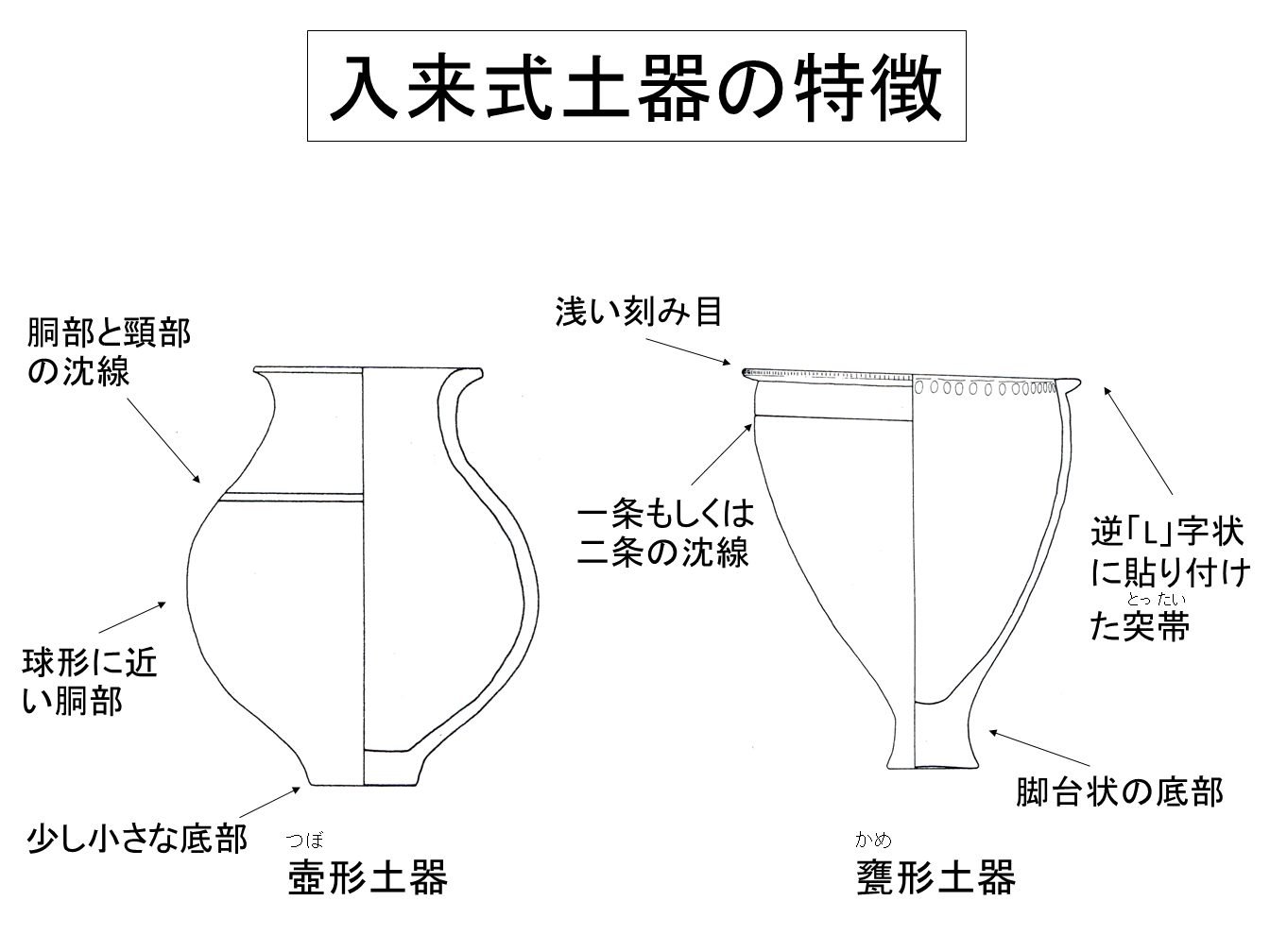

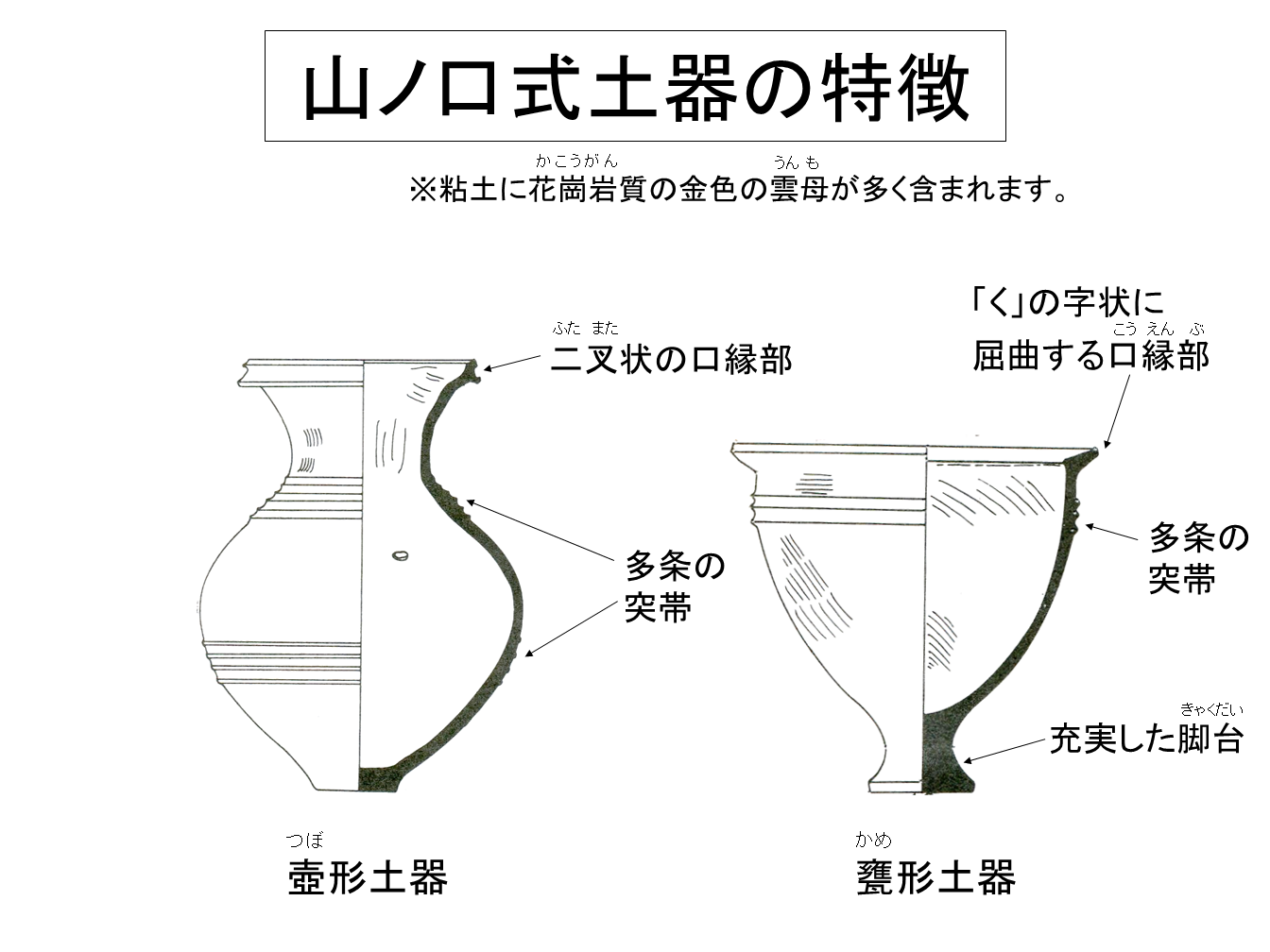

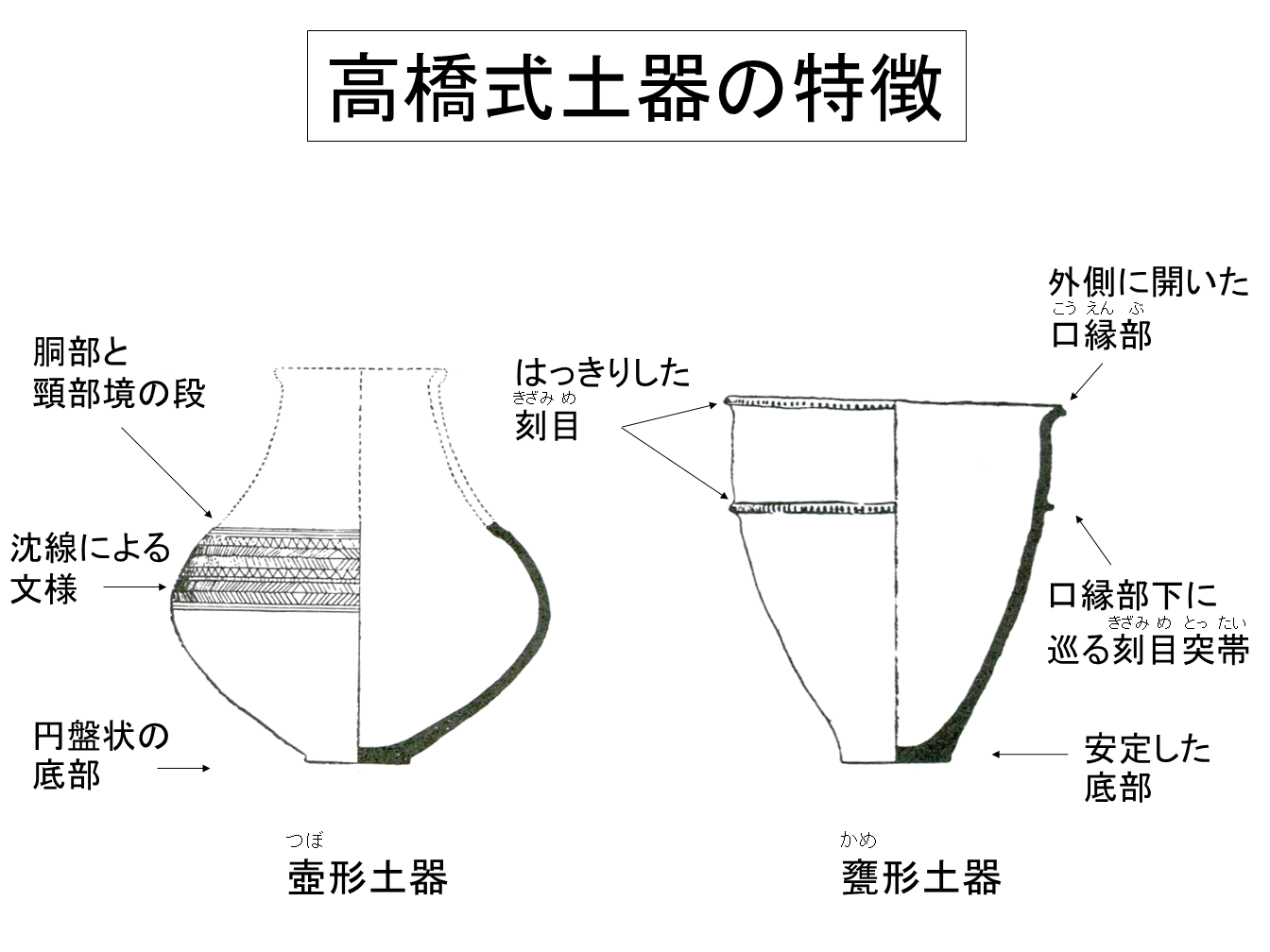

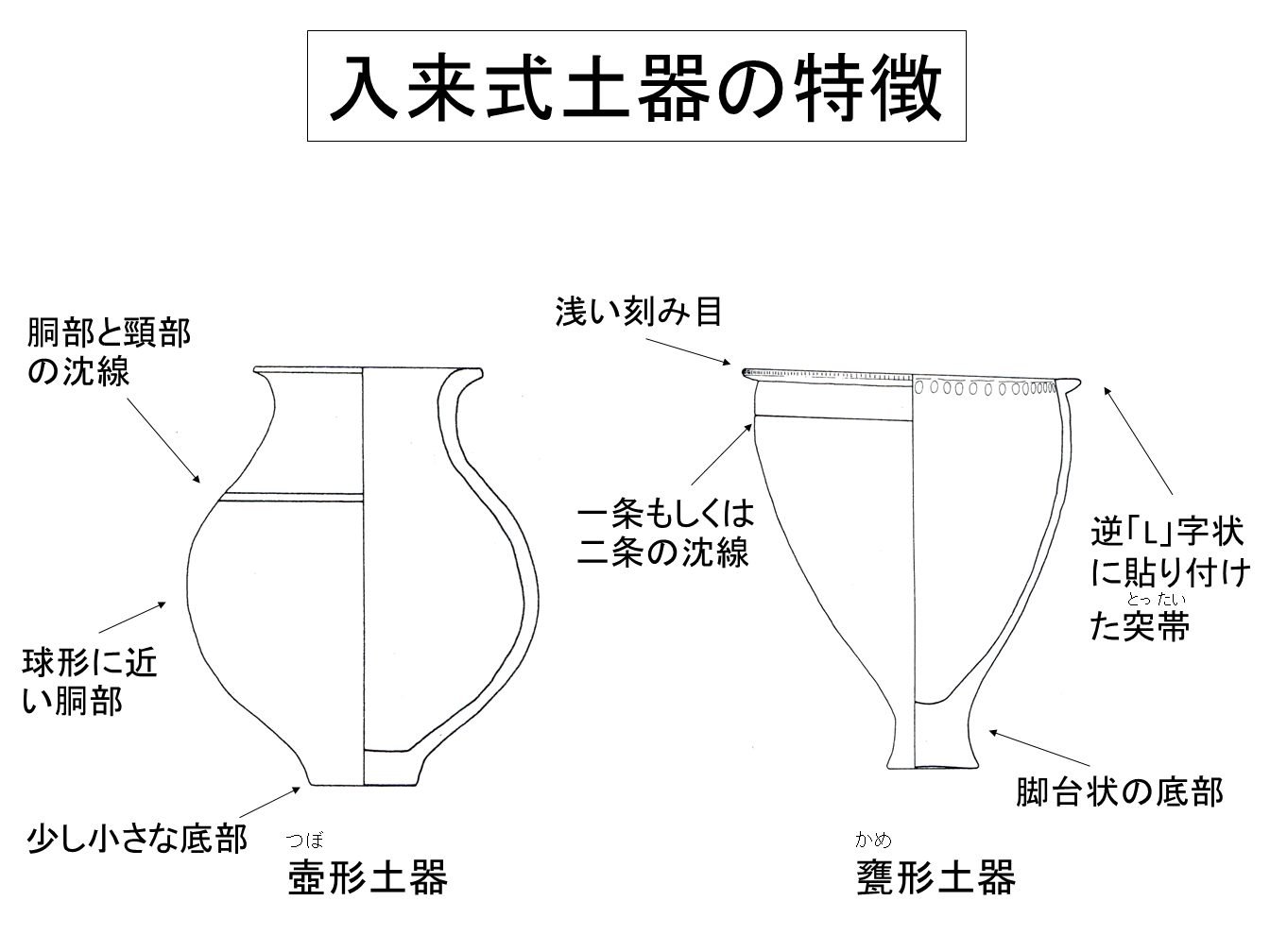

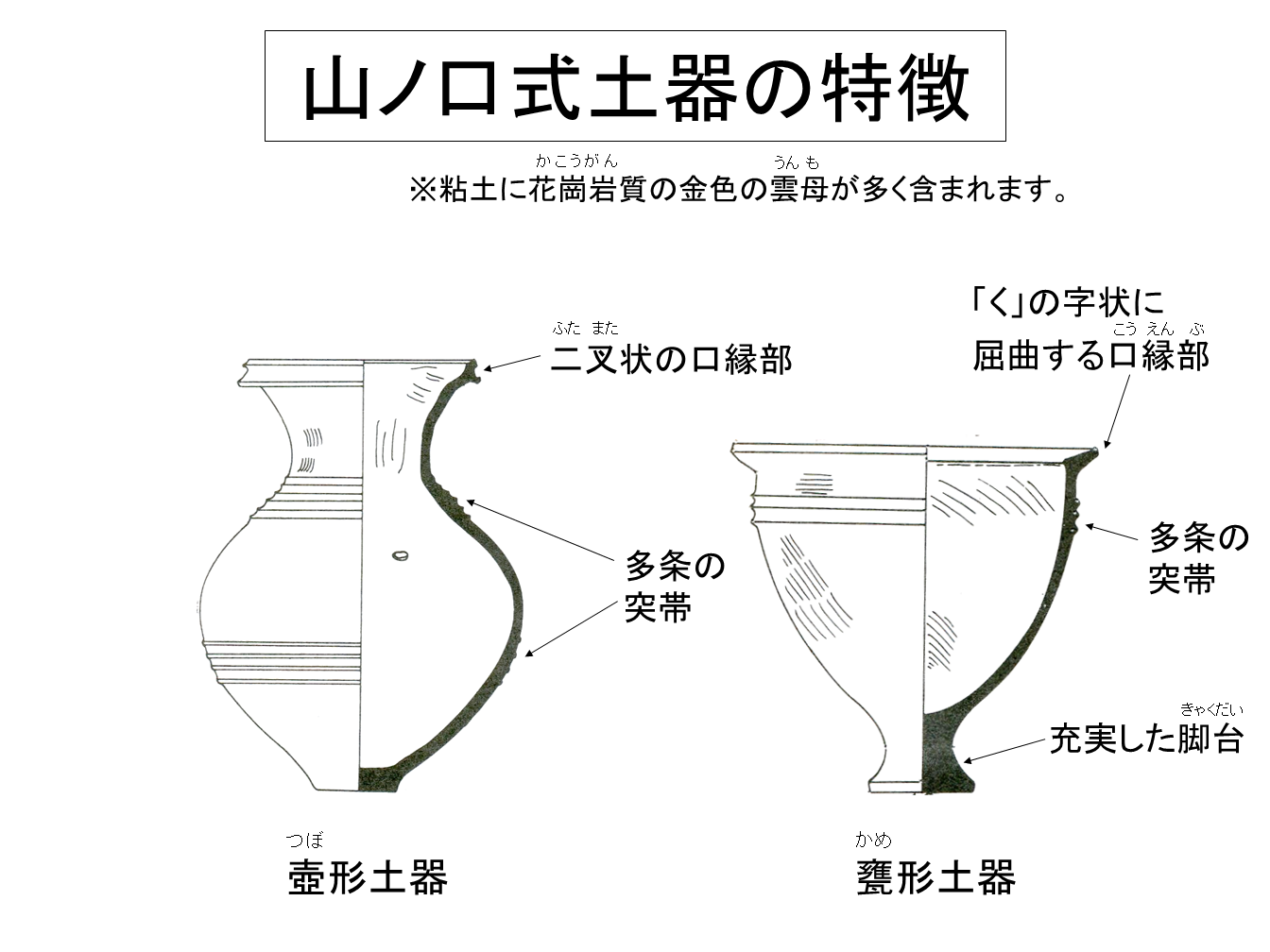

同一地域の同時期には,同じ形や文様をもつ土器がつくられることから,はじめて確認された遺跡名をとって「○○式土器」と呼ばれています。この様な基準となる土器型式の設定を行った遺跡を標式遺跡と呼んでいます。鹿児島県内でも縄文時代から古墳時代にかけて,約40の土器型式があり,さらに細分されています。

河口貞徳氏は発掘調査した遺跡の中に新たな土器型式を見出し,精力的に研究を積み重ね,時期や文化的な位置づけを行いました。

ただ今,河口コレクション常設展示では,弥生時代前期から弥生時代中期後半にかけて連続して土器編年がなされている,高橋貝塚(南さつま市金峰町),入来遺跡(日置市吹上町),山ノ口遺跡(肝属郡錦江町)の資料を紹介しています。 |

| ※編年:考古学における年代的な序列のこと。 |

|

※高橋貝塚は「先史・古代の鹿児島」の中で,詳しく解説されています。ここからご覧いただけます。

また,高橋貝塚の位置は,「遺跡分布地図検索」で探すことができます。ここからご覧いただけます。 |

|

※入来遺跡は「先史・古代の鹿児島」の中で,詳しく解説されています。ここからご覧いただけます。

また,入来遺跡の位置は,「遺跡分布地図検索」で探すことができます。ここからご覧いただけます。 |

|

※山ノ口遺跡は「先史・古代の鹿児島」の中で,詳しく解説されています。ここからご覧いただけます。

また,山ノ口遺跡の位置は,「遺跡分布地図検索」で探すことができます。ここからご覧いただけます。 |

|

| ※紹介した遺物は,縄文の森展示館常設展示室の「河口コレクションコーナー」でご覧いただけます。 |