南水ヶ迫B遺跡の発掘調査成果速報(令和5・6年度発掘)

南水ヶ迫B遺跡は, 志布志湾に向かって流れる前川の左岸,標高約50mのシラス台地の上にあります。

令和5年度からの発掘調査によって,主に旧石器時代から中世の遺構や遺物が発見されました。遺構は,中世のころ使われたと考えられる古道(帯状硬化面(こうかめん))や,縄文時代の早期の調理施設と考えられている集石(しゅうせき)遺構,連結土坑(れんけつどこう)などが見つかりました。遺物は,旧石器時代の石器や,縄文時代の土器や石器,中世の陶磁器などが出土しました。南水ヶ迫B遺跡からは,大昔から繰り返された人々の暮らしの痕跡(こんせき)が見つかっています。

検出状況(中世).jpg)

.jpg)

.jpg)

新城跡の発掘調査成果概要(令和4・5年度発掘)

新城跡(しんじょうあと)は,阿久根市山下に所在し,高松川左岸の標高約35mの台地上に位置しています。中世莫祢(あくね)氏の本拠地である愛宕(あたご)山(莫祢城)西麓の台地上に点在する山城のひとつです。

西台地部では,通路跡と大型の土坑で構成される,南九州では初めての発見となる形状の虎口状遺構(入口)が検出されました。また,中世後半(15世紀後半~16世紀代)の遺構・遺物が多く見つかりました。

戦国時代,莫祢氏が領民の居住する集落を守るために築き,重要な役割を果たしたと考えられます。

.jpg)

諏訪ノ前遺跡の発掘調査成果概要(令和5年度発掘)

諏訪ノ前(すわのまえ)遺跡は,阿久根市波留(はる)に所在し,高松川左岸の台地上から緩やかに下る斜面上に位置します。遺跡の近くには南方(みなみかた)神社があり,神社へ向かって下っていく地形となっています。

14世紀~15世紀の溝跡や炉跡,住居跡のほか,県内では,科学分析のもと裏打ちされた初めてとなるトイレ跡が確認されました。また,輸入陶磁器や土師質及び瓦質の擂鉢(すりばち),火鉢(ひばち)などの生活用具のほか,五輪塔の水輪(すいりん)や懸仏(かけぼとけ)の本尊が出土しました。

北山遺跡の発掘調査成果概要(令和2~5年度発掘)

北山(きたやま)遺跡は,阿久根市山下・波留(はる)の標高約35mの台地上に位置します。周辺は,古代の英祢(あくね)駅や,東側の愛宕山に中世莫祢(あくね)氏の本拠地・莫祢城跡が置かれるなど,古代から中世において重要な役割を果たした場所です。

調査区内では,縄文時代から近世の遺構・遺物を確認しました。縄文時代早期では,集石や土坑に伴う約1万年前の政所(まどころ)式土器が出土し,他地域との交流が窺えます。中世は,溝状遺構が複数確認され,土地区画を伴う大規模な開発が想定されます。中世後半から近世前半にかけては,製鉄炉4基など,製鉄関連遺構を確認しました。近世における出土陶磁器は, 17世紀後半~18世紀前半の陶磁器が主体を占め在地系陶器に加え,肥前系の陶器が多く見られるのが特徴です。

玉利遺跡の発掘調査成果概要(令和5年度発掘)

玉利(たまり)遺跡は,指宿市街地の北側に位置する,弥生時代の終わり頃を中心とする遺跡です。指宿地域に特徴的な色調をもつ甕形(かめがた)や壺形(つぼがた)の土器,石庖丁(いしぼうちょう)や軽石製品が出土しました。地層では,厚く堆積した開聞岳の噴出物も確認されました。

また,土器に残るススや圧痕(植物や生き物の痕),石器の分析から,当時の人々が利用したアワやイネ,アズキなどの植物,コクゾウムシやハエ類などの害虫の痕跡も見つかりました。当時の人々の植物利用をうかがい知ることができます。

山借シ遺跡の発掘調査成果概要(令和5年度発掘)

山借シ(やまかし)遺跡は, 奄美群島の喜界島(喜界町川嶺(かわみね))にある集落遺跡です。令和5年度に行った発掘調査によって,14世紀~16世紀頃の遺構や遺物が発見されました。

溝跡からは,当時の人々が継続的に廃棄したと考えられる青磁や白磁などの中国産陶磁器,動物の骨が大量に出土しました。出土した動物の歯を科学分析したところ,ウマや一部のウシに島外から連れてこられた個体がいることが分かりました。

また,景徳鎮窯(けいとくちんよう)系の瑠璃釉鉢(るりゆうはち)の破片が,島内で初めて確認されました。

R5_山カシ_139_4668.jpg)

R5_山カシ_057_4491.jpg)

約700年前のトイレを南九州で初確認

公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターが令和5年度に発掘調査を行った諏訪ノ前遺跡(阿久根市)で,約700年前のトイレの遺構を確認しました。

諏訪ノ前遺跡は,阿久根市の標高34mのシラス台地上に立地し,発掘調査では,14世紀~16世紀(鎌倉時代~安土桃山時代)の集落跡が確認されています。

発掘調査では,直径約1.6m,深さ1~1.3mの円形土坑(穴)が6基確認され,内部から植物の種が検出されました。4基について土壌の寄生虫卵分析等を行ったところ,2基の土坑で回虫卵・鞭虫卵のほか,アブラナ科,ソバ属の花粉,ヤマモモの種,貝の蓋などが確認されました。

回虫・鞭虫は,寄生虫の卵が付着した生野菜を食べることによって感染します。寄生虫卵や食用植物の花粉が高濃度で検出された土は,糞便の堆積層と考えられます。

諏訪ノ前遺跡の円形土坑6基は14世紀(鎌倉時代~室町時代)のトイレであったことが判明し,これは,南九州において科学分析によってトイレ遺構と認定できた初めての事例となりました。

また,土壌分析から,当時の人々は寄生虫卵が付着した野菜のほか,コメ,ソバ,ゴマなどを食していたことが判明しました。

今回確認されたトイレ遺構は,鎌倉時代から室町時代におけるトイレの様子や食生活,衛生環境を知る上で重要です。

|

|

【北山遺跡1(南九州西回り自動車道建設)】報告書番号(51) ~その5~

鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターでは,令和4年度に4冊の発掘調査報告書を刊行しました。鹿児島県立埋蔵文化財センターのホームページに掲載されていますのでご覧ください。これらの報告書の中から,注目すべき成果や今後の研究課題などを紹介したいと思います。第6回は,公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書(51)の北山遺跡1~その5~の莫禰(あくね・阿久根)氏編です。

【北山遺跡1(南九州西回り自動車道建設)】報告書番号(51) ~その5~

北山遺跡18~39区で検出された中世の遺物や遺構が,13~16世紀に該当することを確認したところで,この地を治めていたとされる莫禰(あくね・阿久根)氏について,現在明らかになっていることを中心に見ていくことにしましょう。

莫禰氏の初代は,平安時代おわりの12世紀中頃に莫禰院司(いんじ:現在の市町村長に相当)となった神崎太郎成兼が,莫禰氏と称したことが始まりだと言われています。平家(へいけ)の下にあり,夫人は薩摩川内市にある新田神社の権(ごん:役職名の前に付く)執印(しゅういん:役職名から姓に引き継がれた)氏の娘のようです。阿久根中学校南側に賀喜(がき)城がつくられたのもこの頃とされます。この時期の遺物は,18~39区ではほとんど出土していませんので,賀喜城もしくは40区より東側に拠点があった可能性もあります。2代成秀は平安時代末期に活躍したようですが,詳細は不明です。

3代成光は鎌倉幕府の御家人(ごけにん:鎌倉殿の家臣)となり,建久8(1197)年の『薩摩国図田帳(さつまのくにずでんちょう)』に記録されています。4代成綱も莫禰院司ですが,詳細は不明です。3~4代の頃,愛宕(あたご)山に阿久根城をつくったと言われています。賀喜城下の海が次第に土砂で埋まって,荷揚げに支障が出てきたからとも言われています。今回報告した地点と遺物の年代に近づいてきました。

5代成友の時,山門院(やまといん:現在の出水市野田町や高尾野町江内周辺)の折田,多田(現在は阿久根市折多小学校区)や高江郷(たかえごう:現在の薩摩川内市高江小学校区周辺)の長崎や寄田を領地としているようです。この頃から6代にかけて,諏訪ノ前遺跡近くの諏訪(南方)神社が高江郷長崎から勧請(かんじょう:分霊を移すこと)されたようです。

6代成忠(貞),7代成重は莫禰郡司となっています。元亨3(1323)年に鎌倉幕府の使者として周辺領主の土地訴訟(そしょう)を調停(ちょうてい)したり,建武4(1337)年には薩摩国,大隅国,越前国へ出兵した記録もあります。14世紀代の出土遺物は,この頃のものと考えられます。

しかし,6代の晩年から8代成村の頃,領地の減封(げんぽう:領地の一部を削減されること)を受け,島津氏に従うようになります。北山遺跡18~39区で,15世紀以降に遺構が少なくなることと関係している可能性があります。

9代良忠になると,出水に拠点をもつ薩州(さっしゅう)島津家の家老(かろう:家臣の内,最も重要な職)となり,莫禰姓から阿久根姓を名のるようになります。10代良守,11代良速,12代良正,13代良有,14代良照と阿久根地頭(じとう:在地の領主)とともに薩州島津家の家老職を務めました。

12代良正は薩州島津家家老として島津本家となる忠良と争います。また,天文16(1547)年に諏訪(南方)神社を改修し,永禄(1558~)年間には新城に居城したことが知られています。山下小学校近くに「莫禰氏供養塔」があり,遠矢地区には,12代良正の法名が刻まれた石塔の一部が残っています。

14代良照の時,豊臣秀吉が九州征伐を行った後,朝鮮出兵の一件で秀吉の怒りをかい薩州島津家は滅びます。そして,文禄2(1593)年に薩州島津家の家老であった阿久根氏も離散することになりました。北山遺跡18~39区で,16世紀代を最後に遺物や遺構がほとんどみられなくなることと重なるようです。

阿久根市域には12~16世紀にかけての古戦場跡や古城跡,また当時あった神社や寺院跡などが多く残っています。さらに,ポルトガル王家の紋章が入った「阿久根砲」が阿久根市浜町の海岸で発見されたり,永禄3(1560)年に入港したポルトガル人船長の墓と伝わる「とっぽどんの墓」などがあります。国内だけでなく,世界の海とつながっていた当時の阿久根の様相がうかがえます。

北山遺跡と諏訪ノ前遺跡の整理作業は,今後も続きます。遺跡周辺だけでなく,幅広い視点で報告書をまとめていきたいと思います。新たな情報がありましたら,ご教示ください。

|

|

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(51)「北山遺跡1」

参考文献

阿久根市誌編さん委員会 1974 『阿久根市誌』 阿久根市

藤崎琢郎 2024 「鎌倉・室町時代における莫禰(阿久根)一族と阿久根・川内地方」 薩摩川内郷土史研究会資料

【北山遺跡(南九州西回り自動車道建設)】報告書番号(51) ~その4~

鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターでは,令和4年度に4冊の発掘調査報告書を刊行しました。鹿児島県立埋蔵文化財センターのホームページに掲載されていますのでご覧ください。これらの報告書の中から,注目すべき成果や今後の研究課題などを紹介したいと思います。第5回は,公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書(51)の北山遺跡1の中世遺構編です。

【北山遺跡(南九州西回り自動車道建設)】報告書番号(51) ~その4~

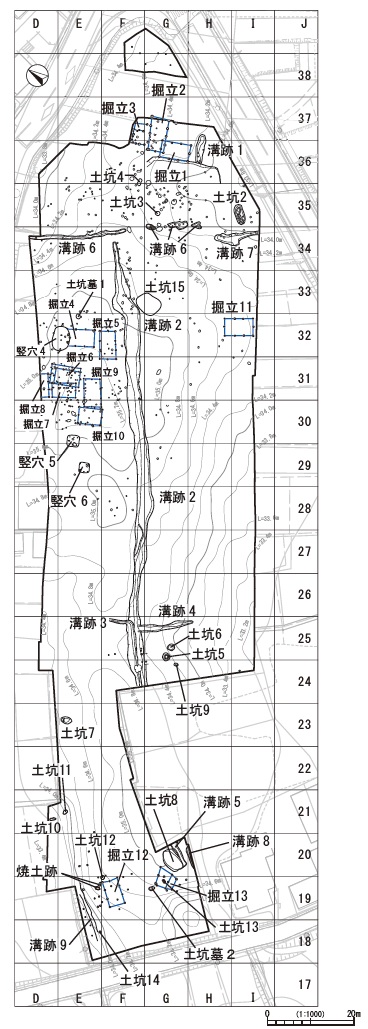

遺構の話題に入る前に,北山遺跡周辺における地形の特徴や調査区について説明しておきます。第2回で記したように,北山遺跡は,高松(たかまつ)川左岸の標高約33mの台地上にあり,西側から諏訪ノ前(すわのまえ)遺跡,北山遺跡,新城(しんじょう)跡があり,発掘調査が進められています。東側には阿久根城があったとされる標高196mの愛宕(あたご)山が控えています。北側の高松川,山下川と南側の大橋川流域で,水田が営まれたのではないかと想定されます。小船であれば,海から高松川を溯(さかのぼ)ってくることができたのではないかと考えられます。また,薩摩国と肥後国を結ぶ筋として重要な位置にあります。

発掘調査区は西側から東側へ10mごとに1・2・3・・・・とし,北側から南側へはA・B・C・・・・としてあります。『北山遺跡1』で報告した範囲は,E~H-18~39区です。調査区の北東方向へは台地が広がりますが,南東側は比高差約20mの深い谷部となり,土地利用の範囲が限られています。北西側は緩やかに低くなり,調査区はちょうど尾根部分にあたります。

当時の遺構として,掘立柱建物跡13棟や竪穴建物跡3棟,土坑墓2基,土坑15基,溝状遺構9条,ピット402基が検出されました。これらは,300年間使われ続けたのではなく,13~14世紀代のものと,15~16世紀代のものに分かれるようです。また,溝状遺構は,埋まっていく過程で繰り返し近世まで使われていました。

まず,13~14世紀の集落の様子を見てみましょう。掘立柱建物跡1~13号,竪穴建物跡4~6号,溝跡1号,焼土跡,ピットが該当します。なお,溝跡2~9号は16世紀まで使われていますが,掘立柱建物跡などの配置や向きから13~14世紀にはあったと考えられています。

掘立柱建物跡は住まいと考えられ,2間×3間が主体で,庇(ひさし)をもつものもあります。竪穴建物跡5号は2.66×2.72mの正方形で,検出面からの深さは0.3mです。掘り下げる途中で壁際に色や質の異なる土がみられ,壁板の痕跡と考えられています。竪穴建物跡6号も類似した形状です。用途としては明らかでありませんが,作業場として使われていた可能性もあります。竪穴建物跡4号は規模も形も異なりますので,別の用途であった可能性もあります。

尾根部分のやや南側に幅2~3m,深さ0.1~0.4mの溝跡2があり,それに直交して溝跡3・4があります。溝跡2は広くて浅いことから,単なる区画用ではなく道跡と考えられます。掘立柱建物跡4~10号は溝跡2の北側で,尾根上の最も高い位置に建てられています。当時の風景を想像すると,地形に合わせた通路が南側にあり,最も高い位置に住まいとその端に作業場のある様子が想定されます。

15~16世紀になると,溝跡2~9号,土坑墓1・2号,土坑2~14号と生活感がみられなくなります。土地の利用のされ方に,大きな変化があったようです。この辺の状況については,次回取り上げてみたいと思います。

13~14世紀の土地区画が,現在の畑の区画とぴったり重なり,地籍図に合っていることが興味深いです。山下小校区一帯が800年前の中世の様相を保ったまま,現在に引き継がれていると考えられます。山下小校区を歩くと,中世の痕跡に出会えるかもしれません。

※鮮明な画像や図は報告書でご覧いただけます。

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(51)「北山遺跡1」

【北山(きたやま)遺跡(南九州西回り自動車道建設)】報告書番号(51) ~その3~

鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターでは,令和4年度に4冊の発掘調査報告書を刊行しました。鹿児島県立埋蔵文化財センターのホームページに掲載されていますのでご覧ください。これらの報告書の中から,注目すべき成果や今後の研究課題などを紹介したいと思います。第4回は,公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書(51)の北山遺跡1の中世遺物編です。

【北山(きたやま)遺跡(南九州西回り自動車道建設)】報告書番号(51) ~その3~

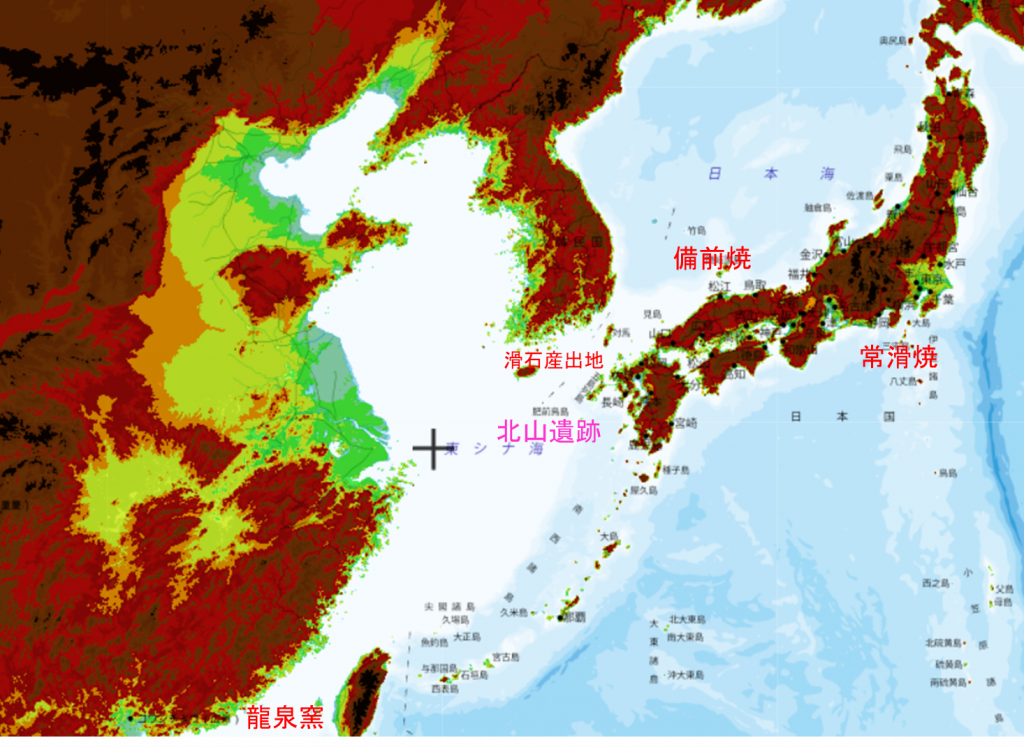

北山遺跡18~39区で出土した中世(13~16世紀代)の遺物には,龍泉窯(りゅうせんよう)系青磁,白磁,青花(せいか),中世須恵器,土師器皿,陶器,擂鉢(すりばち),滑石製石鍋,仏具,鉄器,銅銭,鞴羽口(ふいごはぐち),金床石(かなとこいし),鉄滓(てっさい)などがあります。

龍泉窯系青磁の碗には,蓮の花をモチーフとした鎬連弁文(しのぎれんべんもん)が描かれており,13世紀に中国南西部の浙江(せっこう)省龍泉県周辺でつくられたものです。白磁の皿は,口唇部内側の釉(ゆう)を削り取った口禿(くちはげ)と呼ばれるものです。青花は青色の絵の具で文字や文様を描いたもので、碁石を入れる容器の底の形をした碁笥底(ごけぞこ)と呼ばれる小皿や,高台をもつ碗などがあります。また,小さな破片ですが梅瓶(めいぴん)や黄釉鉄絵陶器盤(おうゆうてつえとうきばん)などの高級品が出土しています。

陶器には,東海地方でつくられた常滑(とこなめ)焼の大甕や,岡山県の備前焼などがあります。常滑焼大甕の胴回りは約1mもあります。擂鉢(すりばち)は東播(とうばん)系と呼ばれる,兵庫県でつくられたものではないかと考えられるものです。南九州では中世に入るまで,食べ物を磨(す)り潰(つぶ)して調理する習慣はほとんど無かったため,九州から東側地域の食文化が伝わってきたこともわかります。滑石製石鍋は,長崎県西彼杵(にしそのぎ)半島でつくられたもののようです。当時の記録によれば,滑石製石鍋4個が牛1頭に匹敵するとのことですので,相当高価なものであったことがわかります。なお,これまで熊本県荒尾市の樺番城(かばばんじょう)窯産須恵器と考えられていたものを,現地のものと比較したところ,異なる点が多く慎重さが求められるとともに生産地の追究が必要となりました。

鉄器には,弓矢の鉄鏃(てつぞく)や角釘などがあります。金床石と鞴羽口が出土していますので,鉄を高熱で加工し易くし道具をつくる鍛冶(かじ)がおこなわれていたようです。その時排出される椀型の鉄滓も出土しています。

これらの他に,漁網用の土錘(どすい),瓦質(がしつ)製の火鉢,風炉(ふろ)と呼ばれる屋内用の炉,化粧品やお香などを入れたと考えられる合子(ごうす),青銅製の簪(かんざし),碁石,中国の洪武通宝(こうぶつうほう:1368-1398年)や治平元宝(ちへいげんぽう:1064-1067年)などが出土しています。また,ピットの中に貝類が入っており,年代測定によって1321calAD-1426calADという結果が得られましたので,中世の人々が貝を食べて殻をピットの中に捨てたことがわかりました。

13世紀から16世紀にかけては,この地を治めていた莫禰(あくね・阿久根)氏やその家臣が暮らしていたと考えられ,彼らに関係する生活用具や交易品などの可能性があります。

なお,報告書には「北山遺跡および周辺の地形と地質」について報告されており,比較的浅い層から330~300万年前の阿久根火砕流などが堆積していることを紹介しています。地形や地質は,それぞれの時代の生活と密接な関係がありますので重要です。

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(51)「北山遺跡1」