さて,昨年度は,鹿児島(鶴丸)城二の丸の出土品の整理作業も,竪野(冷水)窯跡の整理作業と同時に進めてきましたが,不思議なことに,鹿児島(鶴丸)城二の丸の出土品の中からは,竪野(冷水)窯跡で出土するような白薩摩の破片は一つも見つかりませんでした。藩窯である竪野(冷水)窯で焼かれた「白薩摩」が,藩主や上級武士がいた城内で見つからないというのは何とも不思議なことです。

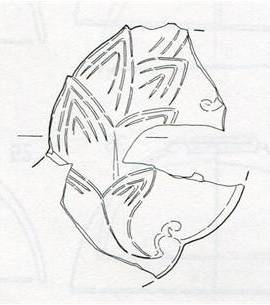

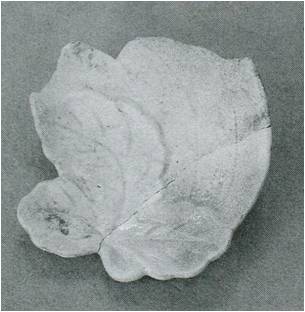

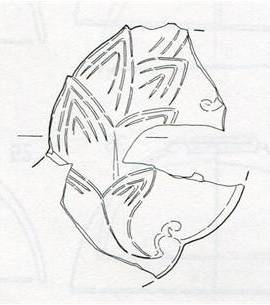

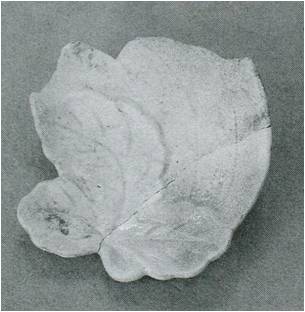

そこで,「白薩摩」が別の場所で出土していないかと調べていくうちに,薩摩から遠くはなれた,江戸(今の「東京」)の薩摩屋敷跡の出土品の中から見つかりました。下の図は,薩摩藩江戸上屋敷(東京都港区芝)から出土したミョウガ模様の白薩摩を実測したものです。どうです,竪野(冷水)窯から出土した「白薩摩」にそっくりでしょう!同じように瓜模様の「白薩摩」もここから出土しています。まさしく瓜二つです。

この調査から,竪野(冷水)窯で焼かれた「白薩摩」は,鹿児島城の藩主や上級武士が使ったのではなく,遠くはなれた江戸に送られていたということが分かったのです。では江戸屋敷の武士たちが使っていたのかというと,そうでもないらしいのです。では,誰がどこで使っていたのでしょうか?そして,一体何のために江戸に送られていたのでしょうか?この謎に一枚も二枚も噛んでいたのが,薩摩藩8代藩主島津重豪ではないかと考える研究者もいます。今後,白薩摩の研究がすすめば,白薩摩にまつわる様々な謎が解けるかもしれません。 |

| |

藩 窯:江戸時代,諸藩が経営した窯のこと。竪野(冷水)窯は,薩摩藩直営の窯で,17世紀前半

~19世紀前半に稼働していたと考えられています。鹿児島市冷水町にありました。

島津重豪:江戸時代後期,島津氏第25代当主で,薩摩藩の第8代藩主。蘭学に傾注し,西洋式のも

のを憧憬し,模倣する,いわゆる「蘭癖大名」の一人とされてきました。しかし,近

年,重豪の時代に行われた政策が,明治維新につながる鹿児島の近代化を考える上で重

要な意味を持つことが見直されて,重豪を再評価する動きがあります。 |

| |

| ~薩摩藩江戸上屋敷出土品(左)と竪野(冷水)窯跡出土品(右)との比較~ |

| 【ミョウガ模様の白薩摩】 |

|

|

| 【瓜模様の白薩摩】 |

|

|

| |

| ※ 薩摩焼については,かごしま考古ガイダンス第29回で紹介しています。こちらも,併せてご覧ください。 |

| ※ 竪野(冷水)窯跡の整理作業については,研究紀要第7号で報告されています。 |

| ※ 第40回企画展の中でも,竪野(冷水)窯跡の出土品を展示しています。 |