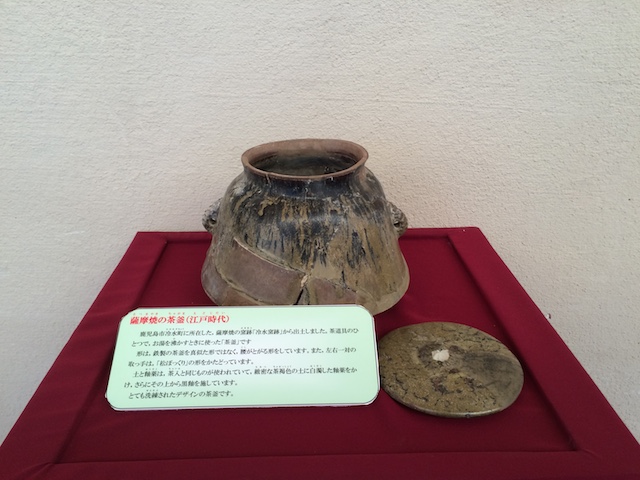

覚えていますか?平成25年2月6日付の「南の縄文調査室」で紹介した茶釜がこんなに大きく立派に育ちました。接合前は「壺」の一部だと思っていた破片が,接合作業を進めていくうちに「茶釜」の破片だと言うことがわかり,そしてこのたび,「茶釜」の復元が終わりました。

この茶釜は,鹿児島市の冷水町にあった,薩摩焼の窯跡「竪野(冷水)窯跡」から出土しました。茶道具のひとつで,お湯を沸かす際に使われたものです。

形は,分福茶釜のような形ではなく,どちらかというと富士山のような山型をしています。また,左右一対の取っ手は,「松ぼっくり」をかたどっています。

土と釉薬は,茶入と同じものが使われていて,緻密な茶褐色の土に白濁した釉薬をかけ,さらにその上から黒釉を施しています。とても洗練されたデザインの茶釜です。 |

| Before(接合作業前) |

(接合作業中) |

|

|

| After(現在) |

|

|

| ※ 県立埋蔵文化財センター2階廊下で展示中 |

|

| 「松ぼっくり」をかたどった左右一対の取っ手 |

| |

| ※ 薩摩焼については,かごしま考古ガイダンス第29回で紹介しています。こちらも,併せてご覧ください。 |

| ※ 竪野(冷水)窯跡の整理作業については,研究紀要第7号で報告されています。 |

| ※ 埋蔵文化財センターの2階廊下で,この「茶釜」は展示中です。 |