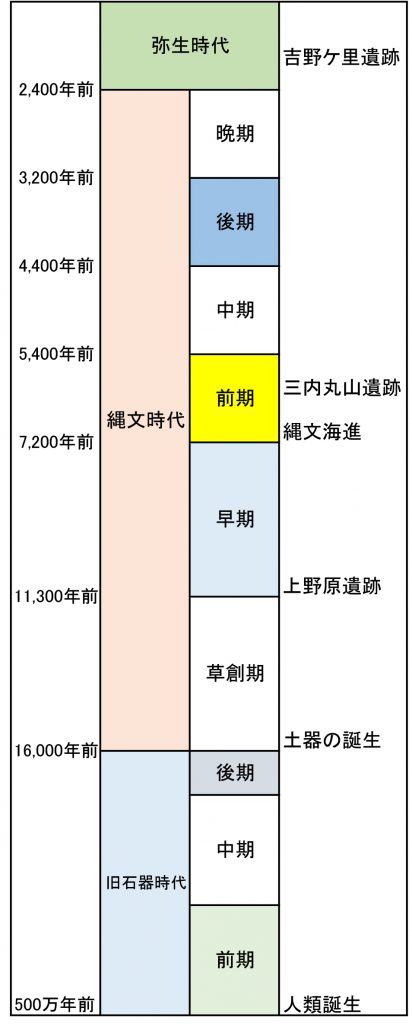

時代の分け方

【用語解説】

吉野ケ里遺跡

佐賀県の弥生時代の遺跡です。周囲に約2.5kmの外壕をめぐらせた,東京ドームが7~8個は入るという巨大な環濠集落です。物見やぐらと思われる高さ約12mと推定される,掘建柱建物跡などが発見されました。最盛期には,1,000人もの人々が生活していたものと考えられています。

三内丸山遺跡

青森県の縄文時代前期~中期にかけて約1,500年間続いたと考えられている遺跡です。縄文海進の影響を受けて,豊富な海産物が採れる海の近くにありました。東京ドームが7~8個は入るという巨大な遺跡です。巨大な建物跡や倉庫群が見つかりました。最盛期には,500人もの人々が生活していたものと考えられています。

縄文海進

今から約6,000年前の縄文時代前期は,現在よりも温暖で,最も海面が高くなり海岸線が内陸部に入りこんでいました。現在よりも海面の高さは約2m高かったと考えられています。

上野原遺跡

上野原遺跡は,南に鹿児島湾や桜島,北に霧島連山を望む,鹿児島県霧島市東部の標高約260mの台地上にあります。

縄文時代の早い段階から多彩な文化が開花し,個性豊かな縄文文化がきずかれました。

くわしくはこちらのページを参照

土器の誕生

氷河期が終わり,大型動物が絶滅したことと,木の実や魚介類や小型動物が増えたことなどにより,人々の生活は狩猟から採取へと徐々に変わっていきました。この頃から、採取した食べ物を保管したり,煮炊きに使うために,土器が作られるようになります。

人類の誕生

今から500~600万年前に誕生したと考えられています。

各時代の文化の特徴

| 旧石器文化 | 縄文文化 | 弥生文化 | |

| 気候 | 寒温の繰り返し | 間氷期になり,温暖になった | 現在とほぼ同じ |

| 食料 | 狩猟 採取 | 狩猟 採取 漁労 | 米作り 狩猟 採取 漁労 |

| 社会 | 貧富の差や階級の区別なし | 貧富の差や階級の区別なし | 貧富の差や階級の区別ができる。 小さな国家もでき始める。 |

| 道具 | 打製石器 ナイフ形石器 尖頭器 細石器 |

縄文土器 石槍・弓矢 石鏃・石匙・石斧 磨製石器 |

弥生土器 木製鋤・木製鍬 田下駄・石包丁 鉄器・青銅器 |

| 住居 | 簡単な小屋掛けをした住居 洞窟や岩陰を住居として利用 |

竪穴住居 わき水が得られる台地上に集落を形成 |

竪穴住居 農耕に適した低地に定着 |

| 墓 | 未解明 | 埋甕 屈葬 | 伸展葬 支石墓 墳丘墓 |