- 報 道 発 表

-

【令和3年6月11日発表】 鹿児島城跡の本丸大奥推定地で江戸時代の生活跡を発見 埋蔵文化財センターが,鶴丸城跡保全整備事業に伴い発掘調査を実施している鹿児島(鶴丸)城跡で,黎明館駐車場の下に江戸時代のものと思われる生活面が残存していることが確認され,1列に並ぶ柱穴の跡などが見つかりましたので発表します。 調査の概要

1 遺跡名

鹿児島(鶴丸)城跡2 所在地

鹿児島市城山町3 調査成果

江戸時代の生活面が残っていることを確認し,等間隔(約60㎝)で1列に並んでいる柱穴(直径約30㎝,円形)が8基見つかった。そのうち,2基は礎石(縦,横,厚:20㎝,20㎝,15㎝)も見付かっている。

出土遺物:土師皿(完形品),中国製磁器,国内製磁器(薩摩焼,肥前焼)4 評価

これまで,黎明館駐車場の下には,江戸時代の鹿児島城本丸大奥の生活面が残っていると推定されていた。今回の発掘調査で当時の生活面が残存していることを確認することができた。見つかった柱穴跡は,本丸大奥と御茶道通り(おさどうどおり)の境界を区切っていた塀跡である可能性もあり,今後鹿児島城内の土地利用を解明する手がかりとなることが期待される。5 調査起因

鶴丸城跡保全整備事業

6 調査期間

令和3年5月24日(月)~6月18日(金)7 調査範囲

黎明館駐車場

約4m×6mのトレンチ調査8 調査目的

黎明館駐車場下にあると推定されている江戸時代の生活面の残存状況の確認。

鹿児島城本丸と二之丸の間にあると古絵図に記載されている堀跡の確認。

遺構検出状況

【令和3年4月23日発表】 国内最古級の船の舷側板について 平成20年度に埋蔵文化財センターが国道270号(宮崎バイパス)改築工事に伴い発掘調査を実施した中津野遺跡で出土した木製品が,国内最古級となる弥生時代前期後半(約2,500年前)の準構造船の舷側板(げんそくばん)であることが判明しました。

準構造船:くり船に側板などの木材を組み合わせて,積載量が増えるようにした船舷側板の詳細

1 大きさ

幅約0.3m×長約2.73m×厚5cm2 特徴

下部に径3㎝程度の規則的に並ぶ円形のほぞ穴がある(12か所)。

上部に6×3㎝程度の長方形のほぞ穴がある(5か所・一部破損)。

上端部に切り込みがある(6か所)。3 舷側板と判断した理由

部材の加工の特徴や他の出土事例から判断4 船の全長

約6m(推定)5 年代

弥生時代前期後半(BC5世紀~BC4世紀)6 評価

舷側板が出土した中津野遺跡は,東シナ海にそそぐ万之瀬川の支流の境川に面し,下流には弥生時代の貝の交易で有名な高橋貝塚が所在している。中津野遺跡の出土土器からも広域での交易がうかがわれ,当時,高度な造船技術を要する外洋航海が行われていたことを物語る重要な資料である。また,環東シナ海という視点での造船技術や交流を考える上でも貴重である。

【平成29年11月27日発表】 牧野遺跡から縄文時代草創期(約1万3千5百年前)の線刻礫(縄文ヴィーナス)が出土 県立埋蔵文化財センターが調査している,牧野遺跡(南九州市知覧町郡)において,縄文時代草創期では国内で2番目に古い線刻礫(縄文ヴィーナス)が出土しました。 【出土遺物の内容】 (1) 線刻礫の特徴

ア 全長5.5㎝,幅4.8㎝,厚さ4.1㎝。一握大の礫1点

イ 縦及びやや斜め方向の線刻がほぼ全周に施されている

ウ 安山岩製

(2) 円形竪穴の中から検出された炭化物の年代測定結果は,13,425~13,210年前である。【出土遺物の内容】 (1) 縄文時代草創期の線刻礫(縄文ヴィーナス)としては愛媛県上黒岩遺跡,鹿児島市掃除

山遺跡例に続いて全国で3例目である。

(2) 上黒岩遺跡の線刻礫が約14,800~14,200年前であるのでそれに次ぐ時期のものである。

(3) 線刻礫が,こぶし大の礫約1,600個が詰め込まれ下段に配石炉や小型集石を有する特異な

遺構の中から出土したことから,この線刻礫や遺構が,縄文時代の何らかの祭祀行為と関わ

るものであることが窺われる。【公開について】 以下の日時,場所において一般公開します。

日時:平成29年11月28日(火)~平成29年12月29日(金)午前9時~午後5時

場所:上野原縄文の森展示館縄文ヴィーナス~牧野遺跡の線刻礫~ ※写真の上にカーソルを置くと,線刻礫の表面が拡大表示されます。

牧野遺跡集石遺構

牧野遺跡空撮写真 ※遺跡分布地図にジャンプします -

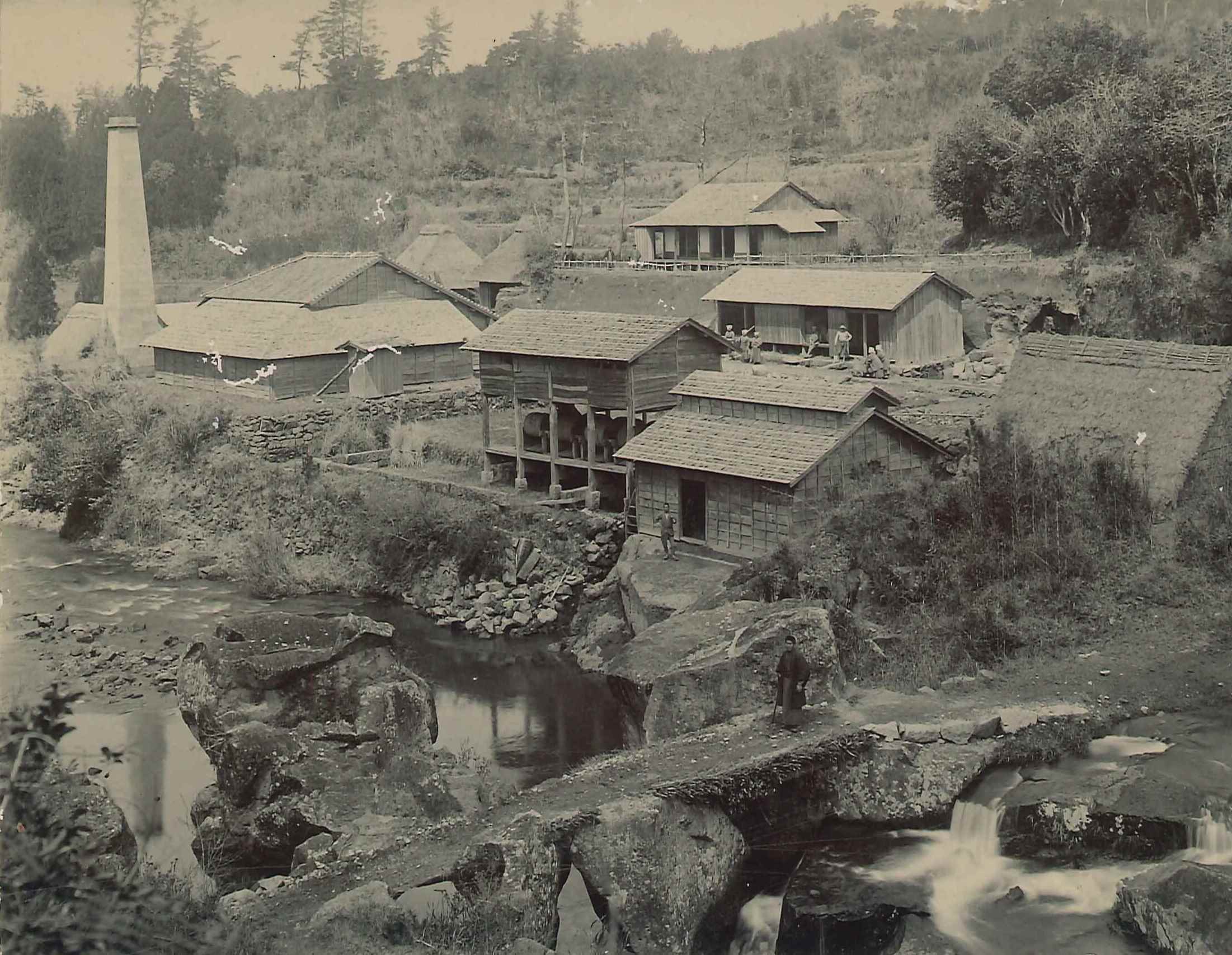

【平成27年8月19日発表】 敷根火薬製造所跡について 1 起因事業 かごしま近代化遺産調査事業 2 場 所 霧島市国分敷根 ※遺跡分布地図にジャンプします 3 調査期間 平成27年8月3日(月)~平成27年8月28日(金) 4 概 要 敷根火薬製造所跡は,上野原台地の南東麓,台地を浸食しつつ錦江湾に注ぐ高橋川によっ

て形成された扇状地奥部に所在する。

敷根火薬製造所跡は,集成館事業の一環として近代化が図られた滝ノ上火薬製造所(鹿児島

市稲荷町)の分局として,薩英戦争が行われた文久3(1863)年に建設された。伊勢仲左右

衛門を見聞役とし,高橋川から水を引き込み,水車8基(推定)の動力により年間約24トン

の火薬を製造していた。

明治4(1871)年の廃藩置県により明治政府に移管され,その後,海軍省御用達の民間会

社になったが,西南戦争最中の明治10(1877)年3月10日,西郷軍への弾薬供給を絶つ

ため,政府軍艦「春日」から上陸した伊藤祐麿指揮官らによって焼き払われた(操業期間14

年)。

製造所跡地は,現在は多くが水田として利用され,圃場の境界(段差)には当時のものと考

えられる石垣が部分的に残存している。原料粉砕施設としての水車群跡地は近年まで水田,畑

地,養魚場等として使用されたが,現在は休耕地となっている。

今回の調査は,この水車群跡地に試掘坑(トレンチ)を設定し,周辺に残存する石垣・導水

路の一部・水車への落水口等を手がかりに,埋没している遺構(導水路・水車孔等)の位置を

把握し,今後の活用に向けての基礎データ収集を行うことを目的としている。【参考文献】 ・公爵島津家編纂所『薩藩海軍史』1925年

・川越重昌「鹿児島県敷根火薬製造所」『鉄砲研究史第177号』1986年3月

「鹿児島県敷根火薬製造所址(2)」『鉄砲研究史第179号』1986年5月

「鹿児島県敷根火薬製造所(3)」『鉄砲研究史第181号』1986年7月

「鹿児島敷根火薬製造所終稿 薩藩火薬史跡実踏記(19)終」

『鉄砲研究史第224号』1990年11月

・国分高等学校郷土研究クラブ『敷根火薬製造所跡発掘調査報告書』1989年

・秋吉龍敏「敷根火薬製造所始末記」『敬天愛人第30号』2012年9月5 現地説明会 平成27年8月29日(土) ※終了しました。

受付時間 9:30~11:00,13:00~15:30※ 現地説明会の詳細につきましては,チラシをご覧ください。

敷根火薬製造所跡遠景 水車への落水口 ※ 鹿児島県教育委員会のホームページからもご覧いただけます(外部サイトへリンク) 。 -

【平成26年11月14日発表】 南九州市の金山水車跡・精錬所跡における発見について 1 遺跡名 金山水車跡 所在地 南九州市知覧町郡 ※遺跡分布地図にジャンプします 2 遺跡の特徴 南九州市知覧町塩屋にある赤石鉱山の金(銀)鉱石を製錬するため,鉱山から約8km離れた

麓川河畔に設置された宮内鉱山轟製錬所(『知覧郷土史』より)の遺跡(遺跡群)である。

金精錬に利用した水車跡が,発掘調査で確認されたのは本県初である。

また,個人経営の金山で,このような本格的な製錬所は例がなく,貴重な産業遺産である。3 検出された主な遺構 製錬所を構成する導水路,水車坑,自然の甌穴(ポットホール)を利用した排水施設,石

垣,建物跡,道路等4 遺跡の価値 本遺跡は,明治末期から昭和初期にかけて稼働した鉱山関係の精錬所跡であり,自然地形

(岩盤や河川)を巧みに利用し,古来の伝統技術である石材加工と水車動力を工夫・活用した

施設群である。

各遺跡の残存状況が極めて良好で,他に類を見ない貴重な近代の産業遺産と考えられる。5 現地説明会 平成26年11月22日(土) 10:30~12:00,13:30~15:00 ※終了しました。 ※ 現地説明会の詳細につきましては,チラシをご覧ください。

金山水車跡近景 明治~昭和初期頃の轟製錬所 - 【平成24年11月6日発表】

『田原迫ノ上遺跡で発見された弥生時代の集落跡』について

1 遺跡名

田原迫ノ上遺跡 所在地 鹿屋市串良町細山田5006-1ほか

2 発見された集落跡の遺構群

弥生時代中期後半(約2,000年前)

竪穴住居跡 23軒,掘立柱建物跡 11棟,土坑 14基

柱穴列 2列,円形・方形周溝 8基

3 集落跡の価値

(1) 集落跡の範囲は130m以上にわたっており,県内でも有数規模の弥生時代中期後半の集

落と考えられる。

(2) さらに周辺にも集落が広がることが想定できる。

(3) 規格性の高い竪穴住居跡のほか,掘立柱建物跡,柱穴列,土坑や円形・方形周溝等の多様

な遺構で構成される貴重な遺跡である。 -

竪穴住居跡 円形周溝 - 【平成24年9月4日発表】

『西日本最古の石剣』について - 1 発見の遺跡

遺跡名 天神段遺跡 所在地 曽於郡大崎町野方

2 発見の遺物

縄文時代前期の石剣(1点)

頁岩製 長さ35㎝ 幅2.9㎝ 厚さ1.5㎝ 重量約300g

3 発見の状況

平成24年6月11日(月),発掘調査中に縄文時代前期の包含層から出土

4 出土遺物の価値 - 『石剣』は,全面が研磨され,その形状から東日本(特に北日本)の縄文時代

前期に見られる石剣に類似します。

前期に見られる石剣に類似します。

西日本では,この時期に該当す発見例はないことから,西日本最古の石剣と言えます。 - 四方向から見た石剣

- 【平成24年9月12日発表】

遺跡で発見された『鬼界カルデラ噴火に伴う液状化現象』 について - 鬼界カルデラ噴火(約7,300年前)に伴う液状化現象(噴砂跡)が,大崎町永吉天神段遺跡・荒園遺跡で相次いで発見されました。

1 発見された遺跡

遺跡名 永吉天神段遺跡 所在地 曽於郡大崎町永吉

遺跡名 荒園遺跡 所在地 曽於郡大崎町仮宿

2 液状化現象の概要

(1) 噴砂跡は,「アカホヤ火山灰層」※1の降下軽石と火山灰の間に存在することから,約7,300年前

※2の鬼界カルデラ噴火に伴う地震によって生じた痕跡と考えられます。

(2) 遺跡は,標高35m程の河岸段丘上にあり,噴砂は段丘を形成するシラスの二次堆積層から,当時

の地表面に噴出した現象と考えられます。

3 噴砂跡発見の意義

噴砂跡は年代を明確に押さえられることから,鬼界カルデラの噴火が南九州の縄文時代早期の文

化・自然に与えた影響を知る上で重要な資料です。

※1 約7,300年前の鬼界カルデラ噴火に伴う噴出物のこと。

※2 年代は,放射性炭素測定(AMS測定法)年代による。

○ 鹿児島大学大学院理工学研究科 井村隆介准教授のコメント

・ 活断層による地震では,震度5以上で液状化が起こると考えられている。巨大噴火に伴う地震

は,データがなく一概に比較できないが,噴火当時液状化を引き起こす揺れがあったことが想定さ

れる。

・ 南海トラフに伴う地震は,震度6が想定されており,遺 跡の状況から周辺の低地では,液状化

が起こる可能性がある。今後の地震に対する防災・減災を検討する重要な基礎 資料である。

【平成24年9月12日発表】

『ほぼ完全な形の縄文土器が出土した連穴土坑』について

ほぼ完全な形の縄文土器が残存した連穴土坑が発見されました。県内では2例目になります。

1 発見された遺跡

遺跡名 高吉B遺跡 所在地 志布志市志布志町安楽

2 発見された遺構

縄文時代早期前半(約9,000年前)の連穴土坑

3 発見の状況

平成24年9月6日(木),連穴土坑を発掘中にほぼ完全な形の縄文土器が出土しました。

4 検出遺構の価値

連穴土坑は大小2つの穴がトンネルでつながっており,火を使った痕跡があるため,縄文時代の燻製調理施設と考えられています。

連穴土坑の中からほぼ完全な形の縄文土器が出土したのは, 南さつま市志風頭遺跡(縄文時代草創期:約13,400年前)に次いで2例目で,希少な例です。

また,出土した土器は石坂式土器と呼ばれる約9,000年前の土器であることから,連穴土坑が作られた歴史の中では,最も新しい時期の例となります。連穴土坑がいつごろまで使われたかを明確に示す貴重な資料です。-

連穴土坑検出状況 縄文土器出土状況