「貝塚」市来貝塚(いちき串木野市)・出水貝塚(出水市)

貝塚は縄文時代のゴミ捨て場のイメージがありますが,実はそこから多くの情報を得ることができます。

色々な貝殻や,土器,石器,動物の骨や人骨も見つかっています。動物の骨の中には熊の骨も見つかっていることから,縄文時代には鹿児島にも熊がいたことが分かります。

現在,令和7年4月26日(土)~7月6日(日)まで,上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」で,市来貝塚・出水貝塚の剥ぎ取り資料が展示されています。1mの近距離で見られますので,どんなものが貝塚に埋まって残されているのか,じっくり観察することができます。

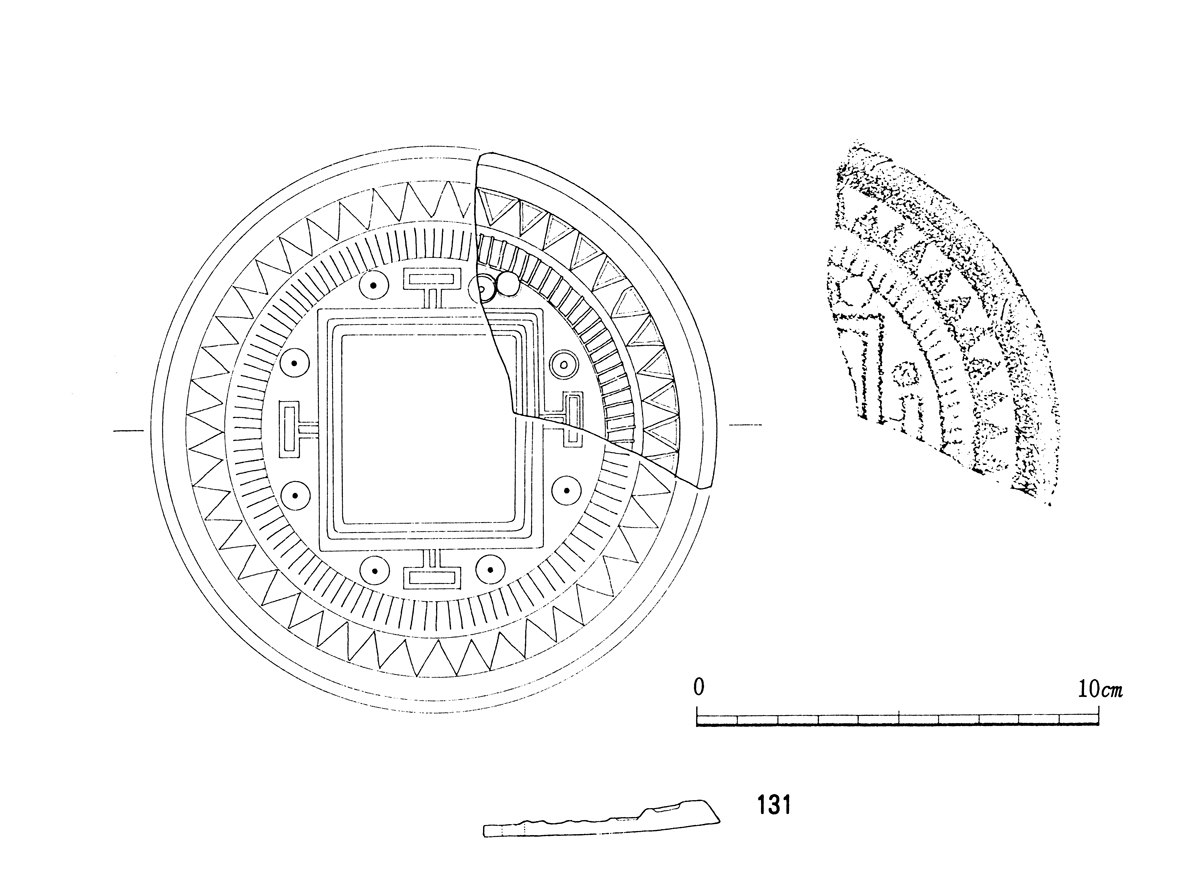

「円盤状土製品」小牧遺跡(鹿屋市)

縄文時代後期の土坑(円形に掘られた穴)の埋土上部から,同一の土器から作られた円盤状の土製品が20個ほどまとまって出土しています。それらの土器の上に,大きな口縁部片をかぶせて置いていたと思われます。

円盤状土製品の製作過程や保管状況と,当時の人々の土器の廃棄方法や祭祀・儀礼にまつわる慣習や精神文化が垣間見える数少ない例です。

※ 円盤状土製品は漁に使用する網の錘という説もあります。

令和7年4月26日(土)~7月6日(日)まで,上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」で,展示しています。

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(52)「小牧遺跡4(縄文時代前期~弥生時代初頭編)」第1分冊,第2分冊,第3分冊

|

|

|

|

|

|

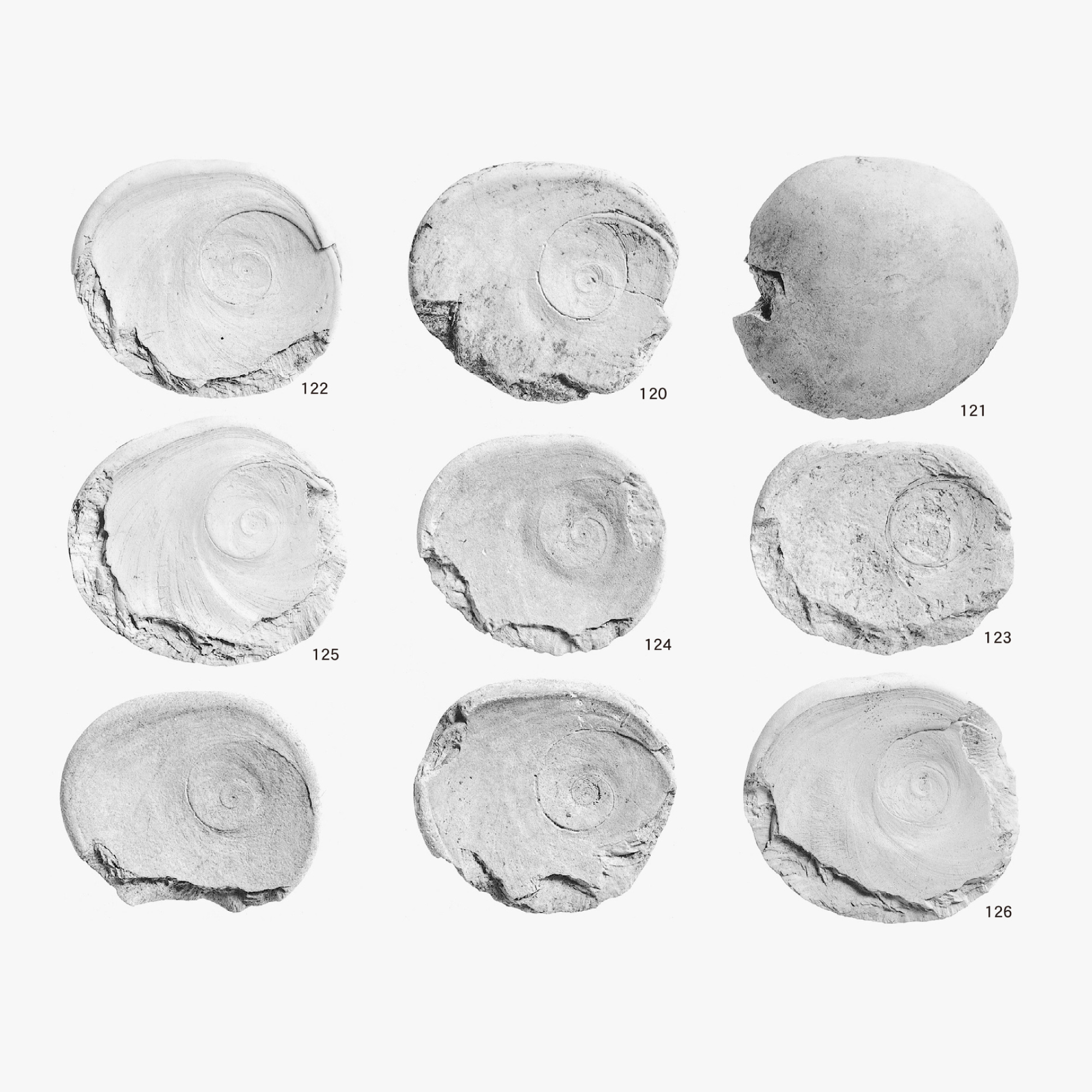

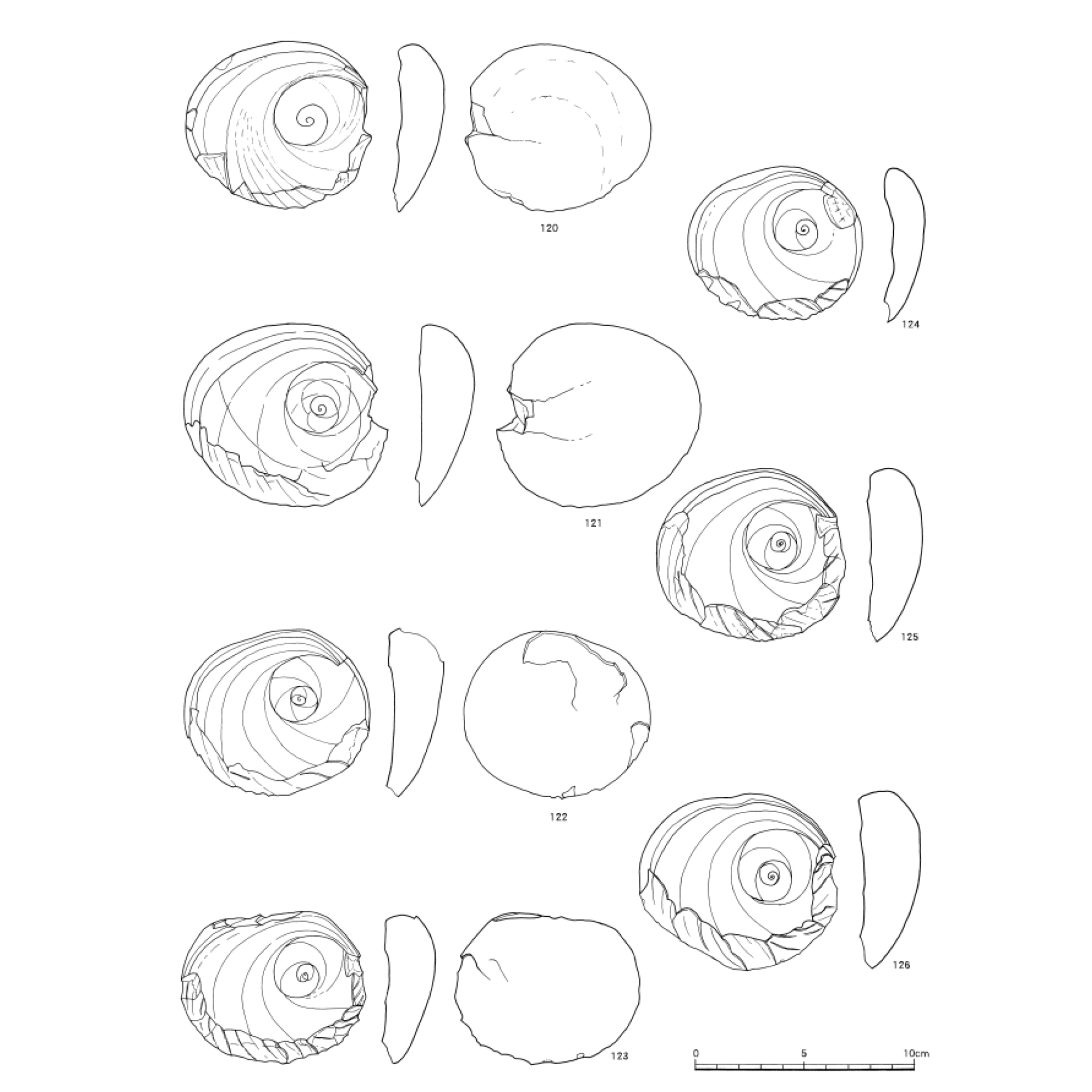

「埋められた石皿」小牧遺跡(鹿屋市)

小牧遺跡では,縄文時代後期前半の環状に並んだ可能性がある竪穴建物跡や,土坑・集石などを伴う集落跡が,多量の土器・石器とともに発見されました。

また,国見山系の花崗岩製石皿を意図的に立てて埋めたと思われる,多数の石皿立石遺構が発見されています。

使用していた石皿の割れ口を上にしたり,長辺を縦にして意図的に立てて埋めたりしているのが見つかりました。また,複数の石皿片や礫を積み重ねている例もあり,高さを意図していたのではないかと思われます。

令和7年4月26日(土)~7月6日(日)まで,上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」で,展示しています。

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(52)「小牧遺跡4(縄文時代前期~弥生時代初頭編)」第1分冊,第2分冊,第3分冊

「鯨の骨製品」黒川洞穴(日置市)

鯨骨製のヘラ状製品です。靴ベラのようですが,アワビオコシの可能性が指摘されています。

正面背面ともに横方向の面取り,斜め方向の丁寧な研磨を施しています。穿孔は両面から行われており,正面に孔が1つ確認できます。縄文時代後期(約4,000年前)の遺物と考えられています。

実測図だけ掲載していますので,上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」(令和7年4月26日(土)~7月6日(日))で実物をご覧ください。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(222)「黒川洞穴」(PDF)

「縄文時代のかんざし」黒川洞穴(日置市)

中型哺乳類の手足の骨で作ったかんざし状製品です。 先端部はナナメ方向の研磨によりヘラ状に仕上げています。装飾部には2方向からの刻みを施し,裏面に一部髄質が残っています。

とても見事なかんざしです。縄文時代後期(約4,000年前)の遺物と考えられています。

実測図だけ掲載していますので,上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」(令和7年4月26日(土)~7月6日(日))で実物をご覧下さい。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(222)「黒川洞穴」(PDF)

「破鏡(破鏡)」本御内遺跡(霧島市)

本御内(もとおさと)遺跡(現在の国分高校)で出土した青銅鏡です。地下水位が高い還元状態で埋蔵されていたため,とても状態が良いです。

「破鏡」といって,北部九州の有力者などが,鏡を分割して周辺や地方の有力者へ,友好の印として分配した物と考えられています。

どのような人物が霧島市国分周辺にいたのか気になる遺物です。

令和7年4月26日(土)~7月6日(日)まで,上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」で,展示しています。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(12) 「本御内遺跡Ⅰ」(PDF)

|

|

|

|

「貝符(かいふ)」屋鈍遺跡(宇検村)

屋鈍遺跡(宇検村)から出土した古墳時代の貝 符です。イモガイ類(アンボンクロザメ・クロフモドキか?)を素材に制作されており,大きさは,高さ1.95㎝,幅4.3㎝,厚さ0.35㎝です。貝の形状が器形によく反映されています。

正面上部には溝を1条入れ,2つの孔をあけています。孔の裏面には「すれ」と思われる痕跡が見られるので,紐をとおしてアクセサリーとして使用したのかもしれません。

出土品は,現在開催中の上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ”MOTTAINAI(もったいない)”」(令和7年4月26日(土)~7月6日(日))で,見ることができます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(143) 「屋鈍遺跡」 (PDF)

|

|

|

|

「ヤコウガイを利用した貝斧」屋鈍遺跡(宇検村)

古墳時代のものと考えられる,ヤコウガイの蓋を利用した貝斧(かいふ)です。

ヤコウガイ製の貝斧,敲打具,貝刃とされるものです。その形状から,主に物を削るために使われたと思われます。

この時代の斧は石や鉄で作ることが多いのですが,ヤコウガイの蓋は入手しやすく,手軽に加工できたため使われました。当時の人々が素材を大切にしていたことがわかります。

出土品は,現在開催中の上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ”MOTTAINAI(もったいない)”」(令和7年4月26日(土)~7月6日(日))で,見ることができます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(143) 「屋鈍遺跡」 (PDF)

|

|

|

|

|

|

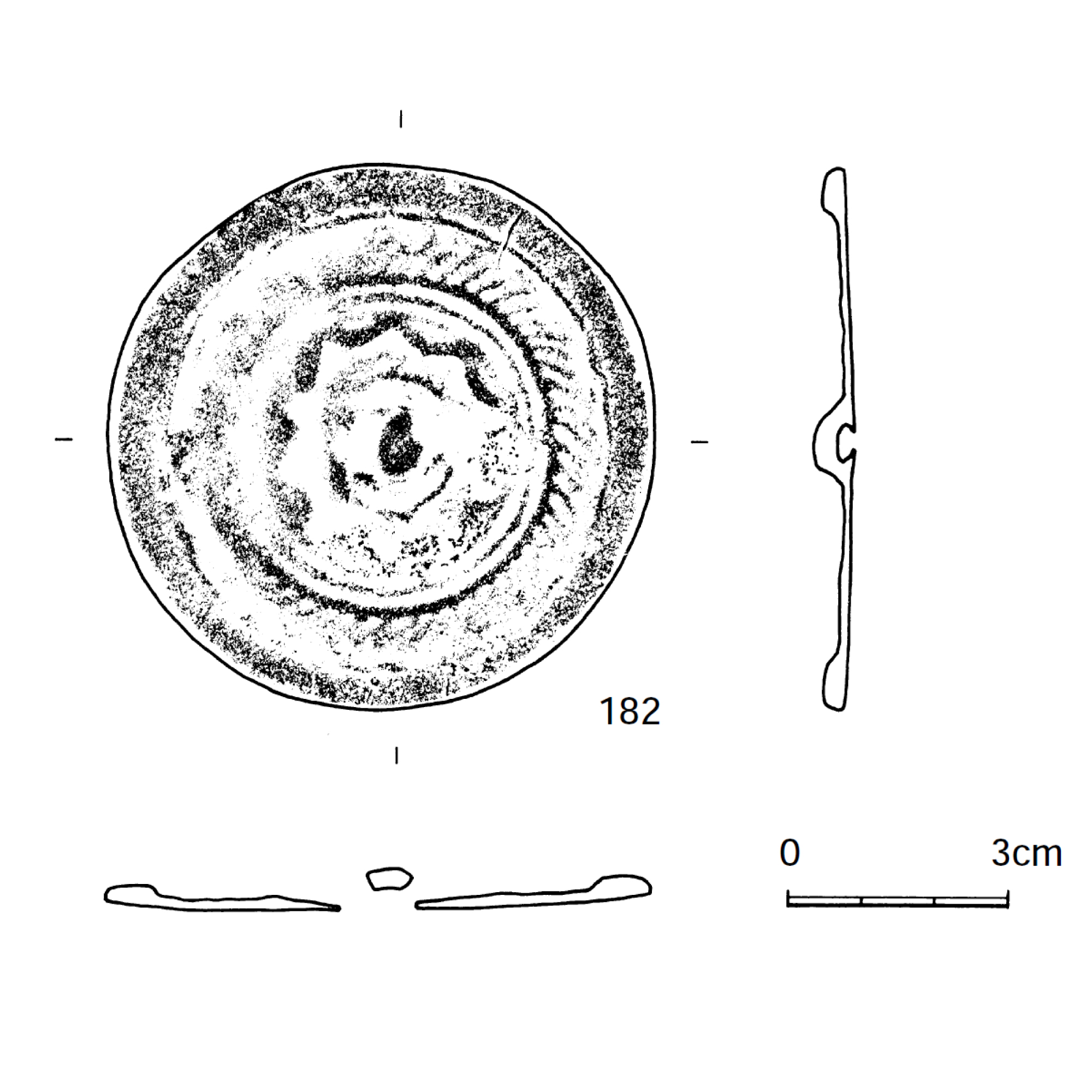

「小形仿製鏡」東免遺跡(霧島市隼人町)

弥生時代の小形内行花文鏡(紀元100頃)で,福岡県春日市の須玖遺跡群で鋳造された可能性があります。

青銅鏡の中央には穿孔があり,撚られた紐を通した状態で出土しています。古代の土坑で弥生時代の青銅鏡が出土していることから,数百年に渡り伝世された鏡と考えられます。

古代の人々が穿孔をあけ,紐を通して埋めたものなのか。仮に墓だとしたら,青銅鏡とどのような関係のある人物なのか。いつの時期に,青銅鏡が北部九州から南九州に持ち込まれたのか。様々な謎がある鏡です。

出土品は,現在開催中の上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」(令和7年4月26日(土)~7月6日(日))で,見ることができます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(64) 「東免遺跡」「曲迫遺跡」「山神遺跡」

|

|

|

|

|

|

|

|

「色々な滑石製品」芝原遺跡(南さつま市)

滑石という石は,柔らかく加工しやすい石で,保温性もありすべすべした感触をしています。希少な石材で古代末から中世にかけて,広く流通し,石鍋などが作られました。壊れた後も再び加工され,様々な製品に転用されています。

写真は,バレン状滑石製品といって,石鍋の補修に使用されたと考えられています。その他,「温石」と言われる携帯カイロとして利用された滑石製品や,滑石製の石錘(漁で使う網の重り)などに再加工されています。

これらの出土品は,現在開催中の上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ”MOTTAINAI(もったいない)”」(令和7年4月26日(土)~7月6日(日))で,見ることができます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(170)「芝原遺跡3」(PDF)

|

|

小牧遺跡4第3分冊_円盤.jpg)