まいぶんキット貸出事業

埋蔵文化財センターでは,学校の授業や郷土教育への取組を支援するため,本物の土器や石器などを貸し出し,教室で実際にふれることができる「まいぶんキット貸出事業」を実施しています。

今回,霧島市立青葉小学校と鹿児島市立伊敷台小学校から申し込みがあり,縄文時代・弥生時代の土器や石器などを貸し出しました。どちらの学校も,6年生の授業参観で活用したいということでした。子どもたちも本物を見て,触って感動したことと思いますが,保護者のみなさんも同じだったのではないでしょうか。

このように,埋蔵文化財センターでは,学校の要望に合わせて,土器や石器・陶磁器などの遺物を準備して貸し出しております。ぜひ,ご活用ください。

なお,受取・返却は,原則として当センター(霧島市国分上野原縄文の森)で直接行うことになりますので,ご了承ください。また,離島などで直接受け取ることが難しい場合は,宅配便などの利用も可能ですので,ご相談ください(送料等は学校側の負担でお願いします)。

詳しくは,学校向け(授業支援・貸出事業)のページをご覧ください。

西都原考古博物館への資料貸出

6月10日,宮崎県立西都原考古博物館が開催する国際交流展「青がつなぐもの ~高麗青磁と古代海洋交易~」の集荷作業がありました。

今回当センターから出品するのは,大坪遺跡(出水市)の越州窯系青磁,大島遺跡(薩摩川内市)の高麗青磁碗,芝原遺跡(南さつま市)の中岳産須恵器壺やカムィヤキなど計20点です。

交流展では,国内で出土した朝鮮半島製の陶磁器の展示や,生産・製作技術などを伝えた人々の交流について紹介されます。お近くにお寄りの際は,会場でご覧ください。

会場:

宮崎県立西都原考古博物館 地下1階展示場

期間:

令和2年7月11日㈯~9月6日㈰

報告書発送

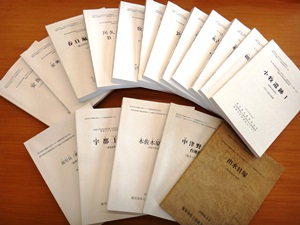

5月20日,令和元年度に刊行した発掘調査報告書を,全国の関係機関に発送しました。

15遺跡(分冊があるので計17冊)の報告書をセットにして箱詰しましたが,その数は250箱近くになりました。箱詰めも大変な作業でしたが,収蔵庫からトラックに積むのもひと仕事でした。

これらの報告書は,全国の埋蔵文化財の研究機関や大学,鹿児島県内の市町村教育委員会などに届けられ,今後の研究に活用されます。

また,その報告書の内容は,埋蔵文化財センターのホームページでも公開しています。興味・関心がある方は,ぜひご覧ください。

「発掘された日本列島2020」展へ出品

5月19日,文化庁が主催する「発掘された日本列島2020」展の集荷作業がありました。

今回出品するのは,当センターが所蔵する鞍曲(くらまがり)遺跡(南九州市知覧町)の旧石器時代のナイフ形石器や接合資料など,計24点です。これらは,南九州における石材原産地近隣の石器製作遺跡の様子を伺い知ることができる良好な資料です。

「発掘された日本列島2020」展は,東京都江戸東京博物館をはじめとして,以下の日程で各地を巡回する予定です(変更になる可能性もあります)。お近くにお越しの際は,ぜひ会場でご覧ください。

- 東京都江戸東京博物館

令和2年6月13日(土)~令和2年8月3日(月) - 新潟県立歴史博物館

令和2年8月22日(土)~令和2年9月27日(日) - 福島県立博物館

令和2年10月10日(土)~令和2年11月15日(日) - 一宮市博物館

令和2年11月28日(土)~令和2年12月27日(日) - 中津市歴史博物館

令和3年1月16日(土)~令和3年2月21日(日)

|

|

|

|

ちいさな来園者

自然がいっぱいの上野原縄文の森には,こんなお客様もお見えになります。

整理作業開始

埋蔵文化財センターでは,発掘現場から持ち帰った遺物や図面,写真などを整理(遺物の接合や復元,実測図作成など)し,遺跡の内容や様子を正確に記録し,後世に伝えるために,調査報告書を作成します。

整理作業は,埋蔵文化財センターの職員に加え,補助事務員(会計年度任用職員)の方々を任用し,遺跡ごとにチームを作って進めています。

4月14日,今年度の開始式がありました。今年は,新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,センター2階の外にある「大地の広場」行いました。朝の屋外ということで,やや肌寒さがありましたが,新鮮で開放的な式になりました。

こうして,本格的な整理作業が始まりました。各遺跡,報告書作成に向けて1年間取り組んでいきます。

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため,現在整理作業の様子は見学できません。

春は,別れと出会いの季節

埋蔵文化財センターでは,令和元年度の人事異動で8名の転退職があり,3月31日に離任式と出発式を行いました。

これまでセンターの業務に大いに貢献された方々です。きっと新しい職場でも,ご活躍されることと思います。

そして,4月1日に新任式を行い,新しい職員を迎えました。埋蔵文化財の仕事が全く初めての方もいらっしゃれば,懐かしい方もいらっしゃいました。

こうして全職員がそろい,令和2年度がスタートしました。

これからも,埋蔵文化財の発掘調査を実施するとともにその保護に努め,文化財に対する普及・啓発を進めてまいります。よろしくお願いいたします。

(今回の離任式・出発式・新任式は,新型コロナウイルス感染症対策のため,規模縮小・時間短縮で実施しました。)

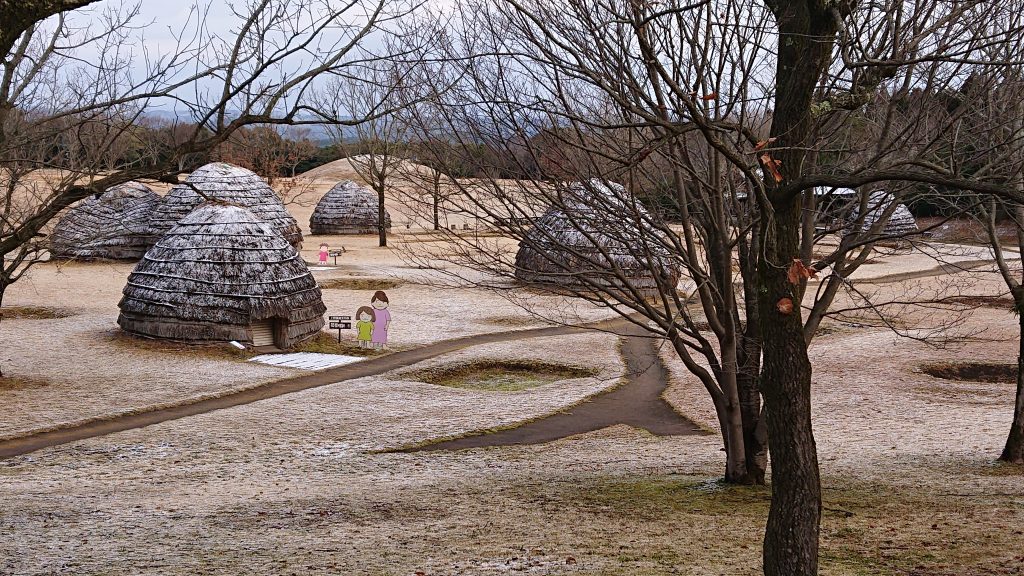

初雪

令和2年2月17日,上野原縄文の森に初雪が降りました。

夜のうちに降った雪が18日の朝うっすら積もっていました。

遺跡の確認調査

前回,遺跡を見つけるには分布調査を実施することを紹介しました。遺跡を見つけたその後は,実際の有無を確認する「試掘調査」,遺跡の時代や範囲を調べる「確認調査」を行います。

その確認調査を,令和2年2月に鹿屋市吾平町で実施しました。トレンチ(確認用の穴)を数か所掘り,遺構や遺物の検出を行いました。トレンチからは,土器などの遺物がみつかり,遺跡の時代を決める手がかりとなりました。また,掘ったトレンチの壁面からは,どのような地層が積み重なっているかが確認できました。

このように,確認調査によって遺跡の概要が分かります。

遺跡の分布調査

鹿児島県内には,8000を超える遺跡があります。こんなにたくさんの遺跡があるなんて驚きますね。

でもどうやって,遺跡を見つけるのでしょうか。今回は,そんな遺跡を見つける方法の一つ,「分布調査」を紹介します。

土器や石器などの遺物は普段,地面の下に埋まっていますが,耕作や天地返しなどによって地上に出てくることがあります。「分布調査」とは,現地を実際に歩いて地上に出てきた遺物の表面採集を行ない,遺跡の有無を調べることをいいます。分布調査を行って,これら地上に出てきた遺物が見つかったということは,そこが遺跡の可能性があるということです。その後,実際にトレンチ(試し掘りの穴)を掘って遺跡の有無を調べる「試掘調査」,より多くのトレンチを掘って遺跡の時代や範囲を調べる「確認調査」を行って,遺跡の存在を明らかにしていきます。

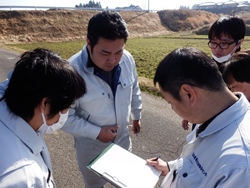

埋蔵文化財センターでは,2月上旬,田んぼの耕地区画整備に伴って分布調査を実施しました。市町村の埋蔵文化財担当職員と埋蔵文化財センターの職員が田んぼを歩き,遺物が落ちていないか確認しました。このような調査によって,新しい遺跡が見つかったり,遺跡の範囲が広がったりします。