令和4年度「ワクワク考古楽出前授業(授業支援)」・「まいぶんキット貸出事業」

埋蔵文化財センターでは,学校向けに様々な支援を行っています。

それが,「ワクワク考古楽出前授業(授業支援)」・「まいぶんキット貸出事業」です。

詳しくは,下記のパンフレットをご覧ください。

(画像をクリックするとPDFをダウンロードできます)。

また,詳細・申込については,「学校向け(授業支援・貸出事業)」のページをご覧ください。

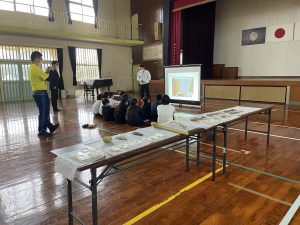

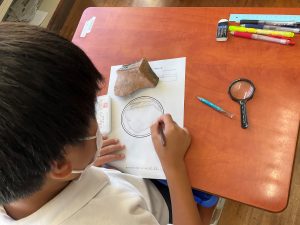

霧島市立国分小学校での出前授業

令和4年1月27日,霧島市立国分小学校の6年生でワクワク考古楽を実施しました。「国分小学校近くの歴史を知ろう」というめあてで授業を行いました。

始めに,今年度のテーマである廃仏毀釈についてクイズ形式で理解を深め,先日行った指宿市の光台寺跡の発掘調査成果について紹介しました。

次に,国分小学校近くの本御内遺跡や大隅国分寺跡の発掘調査の成果を紹介していきました。

子どもたちは舞鶴城が国分小学校の敷地にあったことをよく知っていましたが,実際に本御内遺跡で出土した土器・石器を紹介したり,大隅国分寺跡で出土したものと同じ紋様の瓦などが見つかったことを説明すると,この地域で縄文時代から現代まで人々の生活がずっと続いていると感じることができたようでした。

また,自分たちの身近なところで,社会科の教科書に載っている昔の道具などが出土していることに驚いていました。

|

|

|

|

|

|

上場小学校(出水市)での出前授業

令和3年11月25日(木),出水市立上場小学校でワクワク考古楽を実施しました。

3校時は,5・6年生に地域の歴史や史跡について学習を行いました。初めに,これまでの発掘調査の結果から,鹿児島の代表的な縄文時代の遺跡として上野原遺跡について紹介しました。

その後,旧石器時代の環境や生活の説明と共に,「上場遺跡(出水市)」の調査成果を紹介しました。子どもたちは「上場遺跡」について知っていましたが,小学校全体が遺跡の中に位置していることが分かると,とても驚いていました。

次に,縄文時代や弥生時代の土器や石器に実際に触れる活動を行いました。2つの時代の土器や石器を比較し,道具の移り変わりによって,人々の生活の変化にも気づくことが出来ました。

4校時は,全校生徒で火起こし体験を行いました。1~4年生は,先生方と一緒に活動しました。煙が出始めると,みんな「あともう少しだ」とより力が入り,一生懸命火起こしに取り組んでいました。

学校内に黒曜石の原石や土器,上場遺跡発掘の石碑もあり,歴史を身近に感じることのできる環境にある上場小学校でした。

ワクワク考古楽in種子島

令和3年11月16日から19日にかけて,種子島の小中学校5校(星原小学校・納官小学校・岩岡小学校・南界小学校・中種子中学校)で,出前授業を実施しました。

各学校,「地域の歴史や遺跡,文化財について知ろう」というめあてを立てて授業を行いました。

まず,埋蔵文化財センターが行っている発掘調査の方法や,上野原遺跡の紹介をしました。

次に,日本最古級と考えられる旧跡時代の落とし穴が見つかった立切遺跡(中種子町)や,縄文時代の出土遺物が重要文化財に指定された三角山遺跡(中種子町)など,種子島の代表的な遺跡を紹介しました。

他にも,センターから持参した本物の土器や石器などの遺物を手に取って観察したり,土器の文様の付け方を調べたりしました。

どの学校でも子どもたちは,興味を持って授業を受けていました。自分たちの住んでいる種子島に,旧石器時代から人々が生活していたことに驚いていました。また,縄文時代の貴重な遺跡があることにも感心していました。

子どもたちが今回の授業を通じて,地域の歴史や文化財に対しこれまで以上に興味や関心を持ってくれると期待しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東桜島中学校での出前授業

令和3年11月17日,鹿児島市立東桜島中学校の1年生に,ワクワク考古楽授業支援(出前授業)を行いました。

まず,「地域の歴史や史跡,文化財を知ろう」というめあてで学習を進めていきました。埋蔵文化財センターの役割や仕事について紹介した後,鹿児島には多くの火山やカルデラがあり,桜島の火山灰も年代の決め手となる鍵層であることや,上野原遺跡,桜島の武貝塚や下梶山遺跡について紹介しながら,発掘調査から分かった鹿児島の縄文時代について説明しました。生徒たちは,武貝塚から多くの獣骨が出土していて,骨角器として使われていることに驚いていました。

次に,体験活動を行いました。前半は土器の文様作りで,自分なりの方法で文様を作ったり,センターから持参した施文具で文様を作ったりすることができました。後半は,土器の文様を複写する「拓本」を体験しました。紙を土器に巻いていく作業が特に難しかったようですが,丁寧に巻いて墨で文様を写すことができました。

最後は,火起こし体験を行いました。舞錐をバランスよく下ろして回すのが難しかったようですが,自分の火が点いたらなかなか点かない友達の手伝いに向かい,力を合わせて活動する様子がとても素敵でした。縄文時代の人々も大切な火を協力して点けていたのかもしれないと想像しながら活動することができました。

|

|

|

|

|

|

指宿商業高等学校の遺跡見学

令和3年10月19日(火)と22日(金),指宿市立指宿商業高等学校の生徒さんたちが,光台寺跡の現場見学に訪れました。

まずはじめに,発掘調査区の側面にある石垣について,明治時代の廃仏毀釈で今和泉島津家の菩提寺である光台寺も廃寺となり,その際に壊された仁王像が石垣の修復の一部に使われていたことなどを説明しました。

次に発掘している様子を実際に見学し,出土した遺物の説明をしました。作業員さんに発掘道具を見せてもらい,実際に掘る体験をしたり,質問をしたりする様子も見られました。

また,今回の調査で多くの瓦が出土していますが,その中で鹿児島城跡でも出土している瓦と同じスタンプ(刻印)のついている瓦が出土していることや,薩摩焼(白さつま),青磁や白磁,さらに琉球製の陶器などが出土していることに驚いていました。

|

|

|

|

|

|

今和泉小学校での出前授業

令和3年10月21日(木),指宿市立今和泉小学校で,5・6年生にワクワク考古楽授業支援(出前授業)を行いました。

当初,学校の近くで発掘調査中の光台寺跡の現場見学を予定していましたが,雨天のため学校での授業に変更しました。

授業ではまず,明治時代の廃仏毀釈と光台寺について,クイズ形式で理解を深めていきました。廃仏毀釈により,大事にされてきたであろう光台寺が壊されてしまったことや,当時鹿児島県内にあった1,066の寺院がすべて壊されてしまったといわれていることに,とても驚いていました。

次に写真を使って,発掘調査の様子の説明や出土した遺物について紹介していきました。子どもたちは,出土した瓦や陶磁器などを手に取り,興味深く観察していました。

瓦や皿などの遺物が,多く出土していることにも驚いていました。特に,中国や琉球(沖縄)で作られた陶磁器が見つかっていることに,大変興味をもっていました。

今回の授業を通して子どもたちは,当時の人々の生活を思い浮かべることができたようでした。

|

|

|

|

|

|

神川小学校での出前授業

10月6日,錦江町立神川小学校で,ワクワク考古楽授業支援(出前授業)を行いました。

今回の授業は,5年生12名を対象に,「わたしたちの地域にある遺跡や文化財について知ろう」というめあてを立てて実施しました。

まず,姶良カルデラや阿多カルデラについて説明し,噴火の影響や土地の利用を考えさせました。

次に,本物の縄文土器に触れ,その形や文様をスケッチして,気づいたことを発表しました。

また,錦江町内の山ノ口遺跡について紹介し,遺跡から出土した土器を観察しました。

授業の後は,外に出て,火おこし体験に挑戦しました。「まいぎり」と「火きりうす」を使って,一生けん命に汗をかきながら取り組み,全員が火おこしに成功することができました。火が点いたときは,とても喜んでいました。

子どもたちは今回の授業を通して,身近に重要な文化財があることを知り,地域の歴史や昔の人々のくらしに関心をもつことができたようでした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大口高等学校での出前授業

7月27日,鹿児島県立大口高等学校でワクワク考古楽を実施しました。

授業では,始めに埋蔵文化財センターが実施した発掘調査の結果をもとに,鹿児島城御楼門や上野原縄文の森の竪穴住居の復元が行われたことを紹介しました。

土器の底の圧痕(土器作りの過程で植物の種実や昆虫・貝などが粘土の中に混入し,土器を焼成した際に焼け落ちて空洞になったもの)の調査によって,縄文時代後期に安定した食糧資源があったことが裏付けられたこと,さらに,南九州には多くの火山があり,その噴出物が積もった地層の年代測定を手掛かりとして,発掘調査していることも紹介しました。中でも鹿児島の代表的な縄文時代早期の遺跡として,上野原遺跡について紹介し,鹿児島独特の文化があったことにも触れました。

次に,縄文時代から古墳時代までの土器の移り変わりとその特徴について説明しました。

伊佐市には,塞ノ神(せのかん)式土器や手向山(たむけやま)式土器と呼ばれる縄文時代早期の土器型式の標式遺跡(特定の地域や時代・時期に流行した土器の特徴を示す契機となった遺跡)があることを紹介しました。他にも,時代ごとの土器の特徴を感じられるように,伊佐市下鶴遺跡で出土した弥生土器,土師器,須恵器などの実際の遺物にも触れて観察しました。

生徒たちは,発掘調査の結果からわかった縄文時代の人々の暮らしの特徴について,興味をもって聞いてくれました。

|

|

|

|

|

|

|

|

尾野見小学校での出前授業

7月1日の午後からは,志布志市立尾野見小学校でワクワク考古楽授業支援(出前授業)を行いました。

子どもたちは,約4,300年前の土器の裏の圧痕(土器に残った当時の布や虫の痕)からクロゴキブリの卵が発見されたことや,1年を1㎜に換算した長さの年表で表すと縄文時代は長さ約14mにも伸びていくことに,驚いていたようでした。

本物を触る授業では,縄文土器はザラザラ,弥生土器はスベスベしていると,手で触った感覚の違いを実感していました。さらに,縄文時代の石鏃は打製石鏃で小型のものが多く狩猟用であること,弥生時代の磨製石鏃は戦いに用いられていたことなど,実物を触りながら実感していました。

本物に触れることで,授業で学習した縄文時代と弥生時代の生活の違いを再確認できたようです。

また,校長先生が埋蔵文化財センターで勤めていたときの写真を見て(前任が埋蔵文化財センター勤務),子どもたちは不思議そうな様子でした。

埋蔵文化財センターでは,ワクワク考古楽授業支援(出前授業)の申し込みを受け付けております。本年度は種子島の学校での授業実施も予定しておりますので,種子島の学校で希望がありましたら,連絡いただければと思います。

埋蔵文化財センターを遠慮なく,ドシドシ活用してください。

|

|

|

|

|

|

|

|