「発掘された日本列島展2019」展へ~山ノ口遺跡出土品(河口コレクション)~

文化庁主催の「発掘された日本列島2019」展に,鹿児島県から「山ノ口遺跡出土品(河口コレクション)」の遺物(弥生土器・軽石製品・磨製石鏃)が出展されます。そのための資料貸出・梱包作業が行われました。

「発掘された日本列島2019」展は,以下の日程で開催される予定です。

東京都江戸東京博物館 令和元年6月1日(土)~令和元年7月21日(日)

花巻市博物館 令和元年8月2日(金)~令和元年9月10日(火)

三内丸山遺跡センター 令和元年9月21日(土)~令和元年11月4日(月)

名古屋市博物館 令和元年11月16日(土)~令和元年12月28日(土)

大野城心のふるさと館 令和2年1月18日(土)~令和2年2月26日(水)

外部リンク「発掘された日本列島2019」展の開催のお知らせ(文化庁)

南の縄文調査室から平成31年2月

- 平成31年2月5日(火)

-

20数年前からタイムスリップ!上野原遺跡の集石出現‼ 上野原遺跡の集石遺構(切り取り資料) 20数年前の上野原遺跡の切り取り資料を収蔵庫の奥から引っ張り出してみました。遺構の周りを充填していた発泡ウレタンを持ち上げると,発掘当時のままの集石遺構が出現しました。

今後,土が崩れないように遺構の周りを補強する作業が行われます。そう遠くないうちに,皆さんにお披露目できるのではないかと思います。切り取り資料の大きさは,横140㎝,縦120㎝です。 -

20年が経っているとは思えないほどの生々しい土の質感です。

※3枚目の写真をクリックすると,遺構出現の瞬間がご覧頂けます。(別画面が開きます。)

集石遺構切り取り移設作業の様子(当時)

南の縄文調査室から平成30年10月

- 平成30年10月29日(月)

-

県立埋蔵文化財センター2階「廊下一品」コーナー 足形土製品【渡畑・芝原遺跡(南さつま市)】 センター2階「廊下一品」コーナーの展示品を入れ替えました。

今回の展示品は,縄文時代(約4,000年前)の足形土製品です。

カッパ!恐竜?の足を思わせる,この不思議な形の土製品は,万之瀬川下流の川岸の二つの遺跡からそれぞれ出土しました。足首のほうは渡畑遺跡からで,足のほうは芝原遺跡からです。

足首と足の出土地点の距離はわずか80mほどですが,まず出土した時期が異なります。また,渡畑,芝原の二遺跡は,隣接しているとはいえそもそも別々の遺跡です。普通でしたら,この二つがくっつくことは,まずなかったでしょう。

それでもこうやって,足の形に復元できたのは,縦に流れるように施される沈線という特徴もさることながら,「あんなものがあった」と当時の調査員の記憶にこの二つが強く残っていたからでしょう。それだけ変わった特徴を持つ土製品です。

ぜひ,埋蔵文化財センターにお越しの際は,4,000年ぶりに一つになった足形土製品の姿をご覧ください。

縦に流れる沈線とつま先の小さな指が特徴。足のサイズは10.5㎝,高さ約8㎝。 -

写真にカーソルを乗せると,拡大して表示されます。

南の縄文調査室から平成30年2月

- 平成30年2月14日(水)

-

まっじー,やばい!こんなところに遺跡が!! ~ 本 御 内 遺跡の発掘現場見学~県立埋蔵文化財センターでは,昨年の10月から,国分高校校舎改築に伴う本御内遺跡の発掘調査を行っています。

1月後半には5回に渡って,遺跡内にある国分高校1,2年生と日本史を選択する3年生のみなさんが,発掘現場の見学にいらっしゃいました。

遺跡の中に,自分たちの学校があることを知って,どの顔も興味津々。発見された遺構の説明にも,思わず力の入ったセンター職員でした。※遺構:むかしの人の生活のあと

南の縄文調査室から平成29年12月

- 平成29年12月11日(月)

-

「埋文職員による授業支援」 「本物に触れる」「感動に溢れる」授業を! ~霧島市立竹子小学校編~ 今回の埋文支援授業は,霧島市の竹子小学校で実施しました。教育環境もよく,大変素晴らしい地域,学校でした。5年生6名,6年生9名,計15名の複式学級でした。地域が育む「かごしまの教育」県民週間でもありましたので,保護者の方にも授業に参加していただきました。

授業は,「鹿児島の縄文時代の特色」と「鹿児島の幕末から明治にかけての動向」の二本立てで実施しました。

子どもたちは,本物の「石鏃」や「土器」を触ったり,貝殻で文様を付けたりしました。そして鹿児島の縄文時代の土器は,「縄目の文様」ではなく「貝殻の文様」が多いということを学びました。

それから,西郷隆盛や島津斉彬について学び,「日本の近代化」は鹿児島から始まったことを知り,鹿児島に生まれたことに誇りをもったようです。

埋蔵文化財センターは,教室のなかで本物の遺物(土器や石器など)に触れる機会を提供するために「まいぶんキット貸出事業」を行っています。学校からの要望に応じ,学習に活用できる教材の貸出しを行うことで,埋蔵文化財に対する興味・関心を高めるとともに,学校での郷土教育の取組を支援しています。

本年度からは,この「まいぶんキット貸出事業」に加えて,センター職員が各学校に出向いて授業支援を行う「埋文職員による授業支援」を展開しています。校種を問わず各学校と連携を図り,地域や児童生徒の実情に合わせた授業支援を行います。本物の土器や石器を見たり触れたりすることは,何よりも児童生徒の興味関心を高めてくれます。

「本物に触れる」「感動に溢れる」授業を子供たちに!埋蔵文化財センターがお手伝いします。

- 平成29年12月7日(木)

-

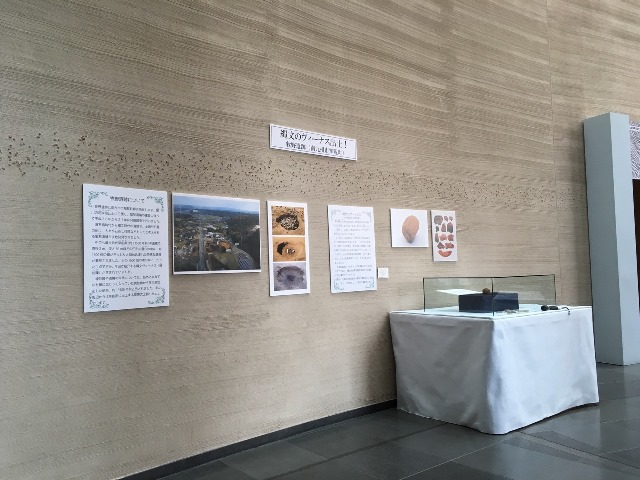

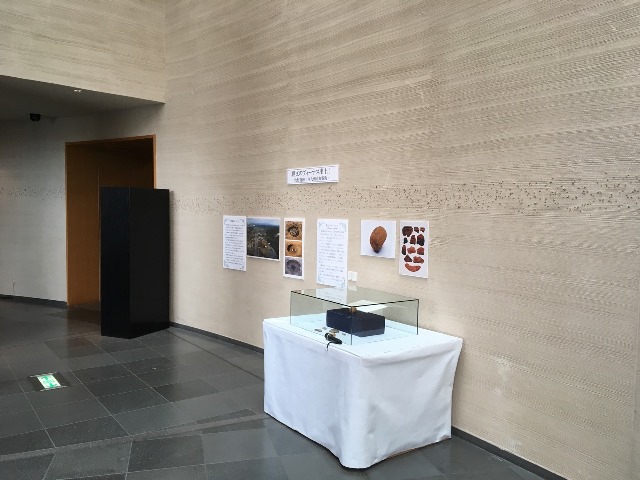

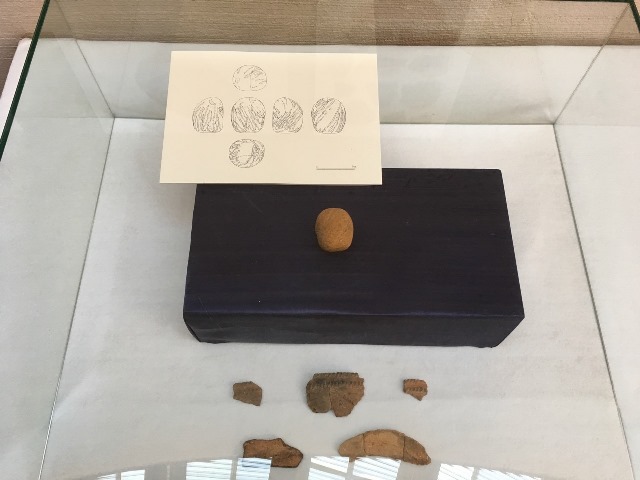

上野原縄文の森展示館で絶賛公開中! 縄文のヴィーナス ~牧野遺跡出土縄文時代草創期の線刻礫~ 県立埋蔵文化財センターが調査している,牧野遺跡(南九州市知覧町郡)において,縄文時代草創期では国内で2番目に古い線刻礫(縄文ヴィーナス)が出土しました。

この縄文のヴィーナスを,ただいま,上野原縄文の森展示館で公開中です。12月29日までの期間限定公開ですのでお見逃しなく!

※ 牧野遺跡出土「縄文ヴィーナス」の詳細については,「報道発表」をご覧下さい。

南の縄文調査室から平成29年9月

- 平成29年9月7日(木)

-

夏期研修を実施しました 埋蔵文化財センターでは,7~8月にかけて夏期研修を実施しています。本年度は,7月27日(木)・28日,8月3日(木)・4(金)にパワーアップ研修,8月17日(木)・18日(金)に,フレッシュ研修・埋蔵文化財専門職員養成初級講座,一般教員夏期研修を実施しました。

特に,一般教員夏期研修は,先生方に広く門戸を開いておりますので,興味のあられる方は来年度の参加をお持ちしております。

- 平成29年9月4日(月)

-

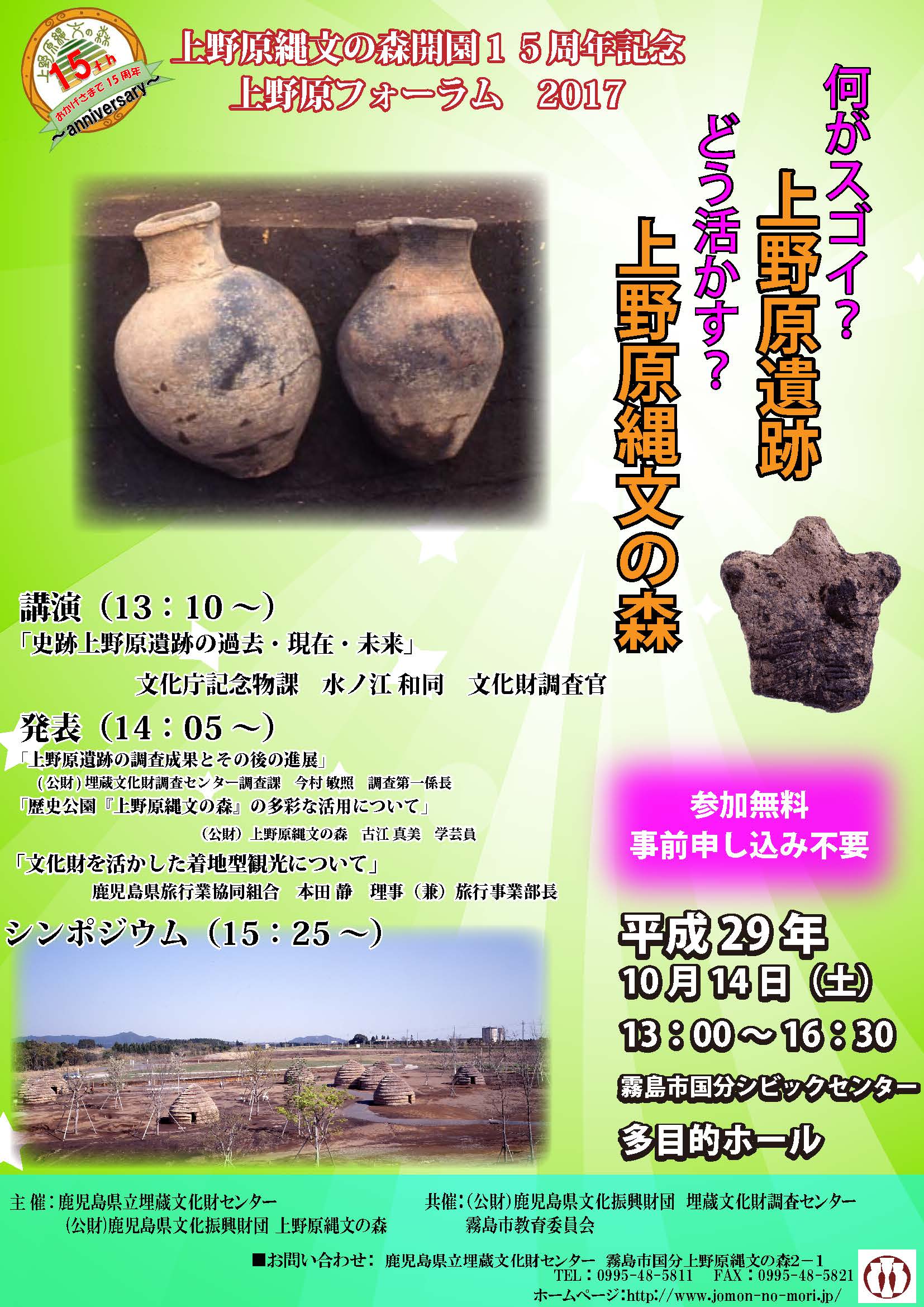

上野原縄文の森開園15周年記念 「上野原フォーラム2017」を開催します。 鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,下記の日程で「上野原縄文の森開園15周年記念 上野原フォーラム2017」を開催します。

このフォーラムでは,「何がスゴイ?上野原遺跡 どう活かす?上野原縄文の森」をテーマに,講演や発表,パネルディスカッションを行います。

参加無料,事前申込み不要で,どなたでも参加できます。

南の縄文調査室から平成29年6月

- 平成29年6月13日(火)

-

「埋文職員による授業支援」~霧島市立国分小学校編~ 本物の土器や石器を使って授業をしました!! 埋蔵文化財センターは,教室のなかで本物の遺物(土器や石器など)に触れる機会を提供するために「まいぶんキット貸出事業」を行っています。学校からの要望に応じ,学習に活用できる教材の貸出しを行うことで,埋蔵文化財に対する興味・関心を高めるとともに,学校での郷土教育の取組を支援しています。

本年度からは,この「まいぶんキット貸出事業」に加えて,センター職員が各学校に出向いて授業支援を行う「埋文職員による授業支援」を展開しています。校種を問わず各学校と連携を図り,地域や児童生徒の実情に合わせた授業支援を行います。

今回は,霧島市立国分小学校に出向き,センター所蔵の本物の縄文土器や石器,はぎ取り資料を用いて授業支援を行いました。 -

本物の土器や石器を見たり触れたりすることは,何よりも児童生徒の興味関心を高めてくれます。

「本物に触れる」「感動に溢れる」授業を子供たちに!埋蔵文化財センターがお手伝いします。

南の縄文調査室から平成29年5月

- 平成29年5月30日(火)

-

埋蔵文化財センターの1階エントランス 河口コレクションコーナーをリニューアルしました!!

1階エントランスの河口コレクションコーナーの展示入れ替えを行いました。

今回は,「南島の考古学」と題して,宇 宿 貝塚,喜 念 貝塚,住吉貝塚,中 甫 洞穴,浜坂貝塚の出土資料を展示しています。

あわせて,国指定史跡に登録された面縄 貝塚の出土品と県内初(国内でも3例目)の発見となった牧山遺跡出土の銅鑿 も展示しています。

埋蔵文化財センターにお越しの際は,ぜひご覧ください。

- 平成29年5月19日(金)

-

ようこそ!埋蔵文化財センターへ!! 鹿屋市立田崎小学校のみなさん 本日は,鹿屋市立田崎小学校6年生と引率の先生方あわせて95名のみなさんが,埋蔵文化財センターの見学にいらっしゃいました。 -

南の縄文調査室から平成29年4月

- 平成29年4月26日(水)

-

ようこそ!埋蔵文化財センターへ!! 学校法人川島学園れいめい中学校のみなさん 本日は,川島学園れいめい中学校2・3年生と引率の先生方あわせて86名のみなさんが,埋蔵文化財センターの見学にいらっしゃいました。 -

南の縄文調査室から平成28年12月

- 平成28年12月1日(木)

-

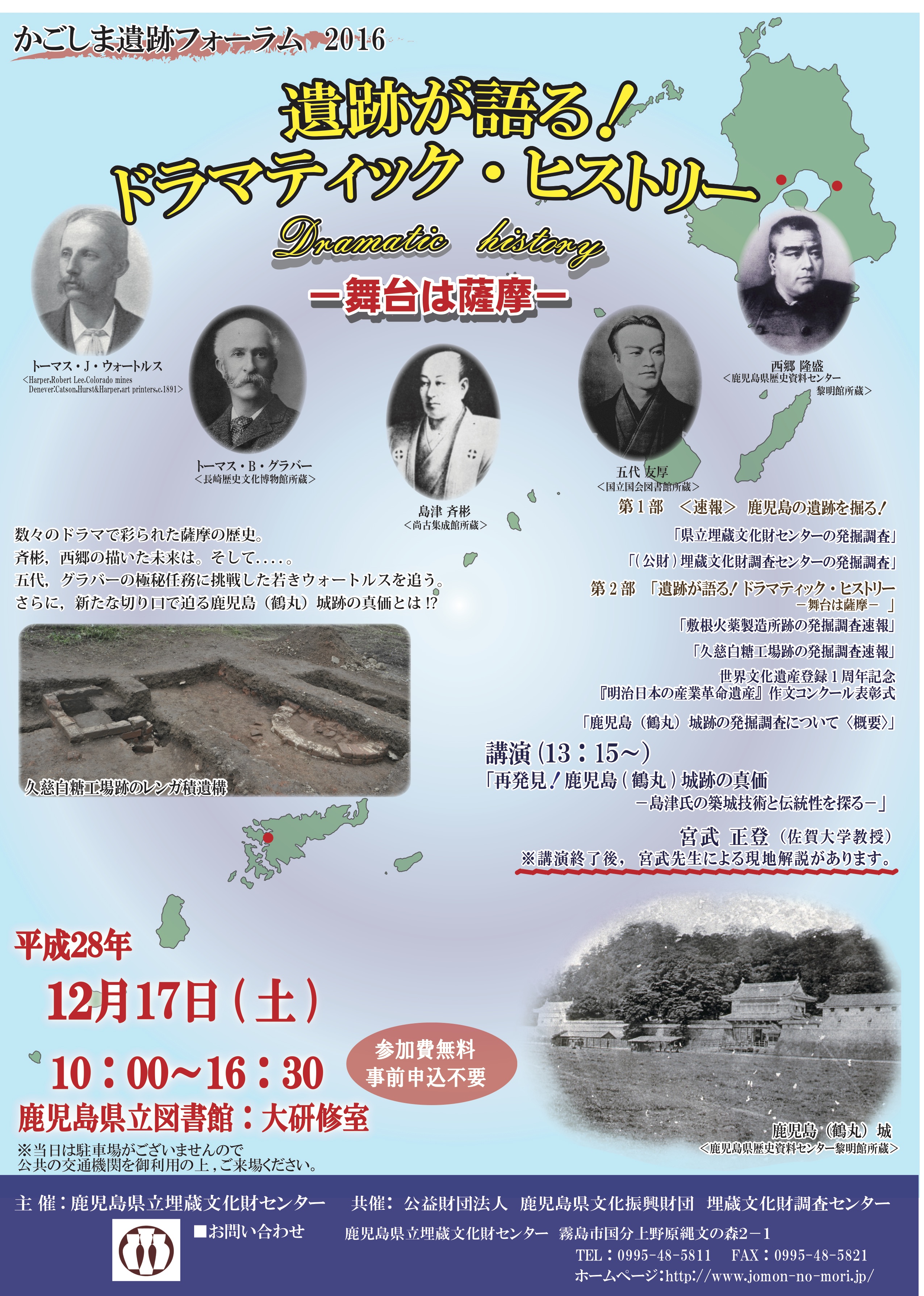

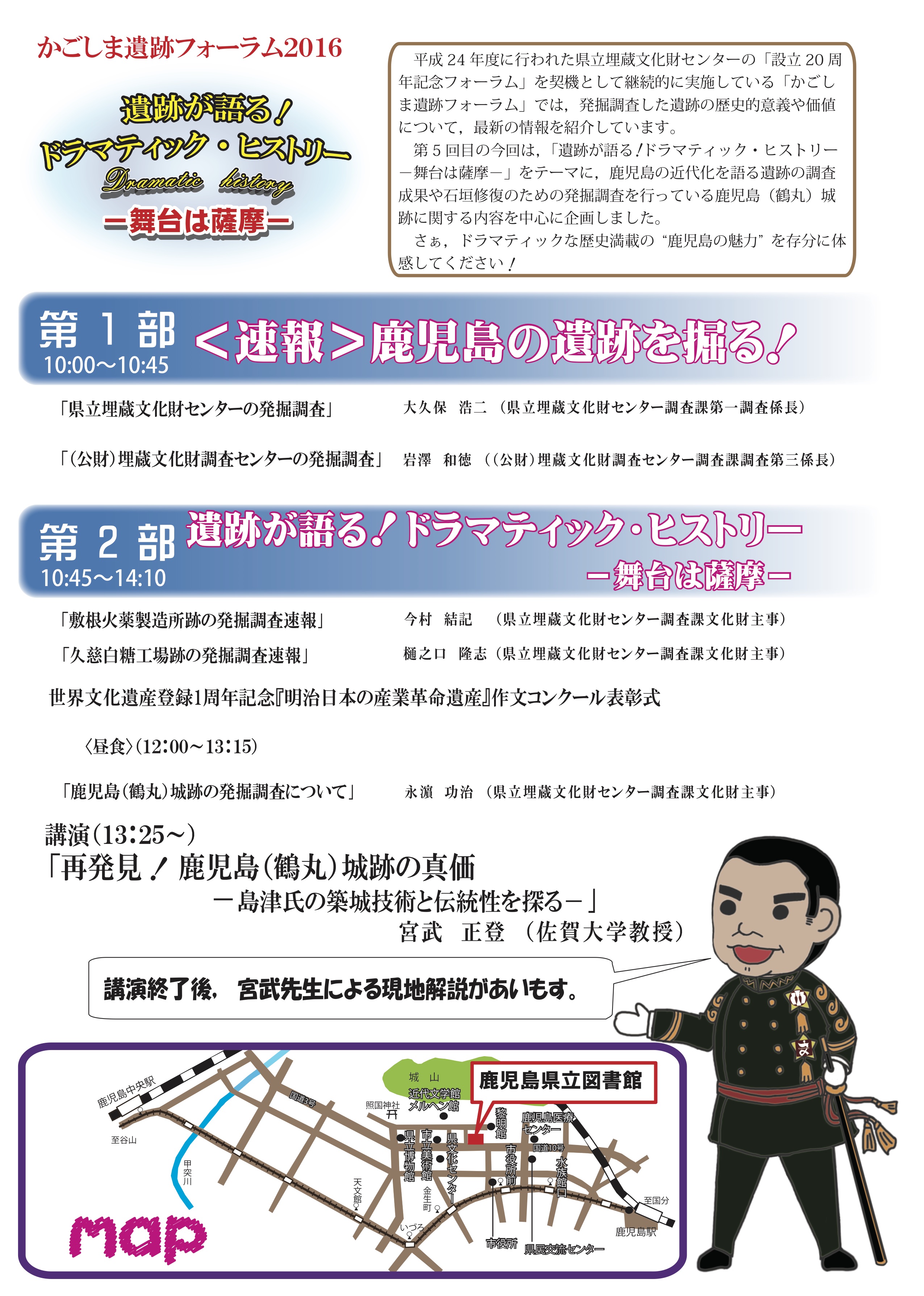

かごしま遺跡フォーラム2016を開催します 「遺跡が語る!ドラマティック・ヒストリー-舞台は薩摩-」 -

鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,下記の日程で『かごしま遺跡フォーラム2016「遺跡が語る!ドラマティック・ヒストリー-舞台は薩摩-」』を開催します。

※ 画像をクリックすると,日程等を掲載したチラシがダウンロードできます。 【日時】 平成28年12月17日(土) 10:00~16:30※終了しました

【場所】 鹿児島県立図書館 大研修室

【内容】 第1部 <速報>鹿児島の遺跡を掘る!

① 「県立埋蔵文化財センターの発掘調査」

② 「(公財)埋蔵文化財調査センターの発掘調査」

第2部 「遺跡が語る!ドラマティック・ヒストリー-舞台は薩摩-」

① 「敷根火薬製造所跡の発掘調査速報」

② 「久慈白糖工場跡の発掘調査速報」

③ 世界文化遺産登録1周年記念

『明治日本の産業革命遺産』作文コンクール表彰式

④ 「鹿児島(鶴丸)城跡の発掘調査について(概要)」

講 演

「再発見!鹿児島(鶴丸)城跡の真価」

-島津氏の築城技術と伝統性を探る-

宮武 正登 氏(佐賀大学教授)

※講演終了後,宮武先生による現地解説があります。第5回目の今回は,「遺跡が語る!ドラマティック・ヒストリー-舞台は薩摩-」をテーマに,鹿児島の近代化を語る遺跡の調査成果や石垣修復のための発掘調査を行っている鹿児島(鶴丸)城跡に関する内容を中心に企画しました。ドラマティックな歴史満載の“鹿児島の魅力”を存分に体感してください。 ※過去のフォーラムの様子と配付資料は,こちらからご覧いただけます。 ※ 鹿児島県教育委員会のホームページからもご覧いただけます(外部サイトへリンク) 。