沖永良部島とのオンライン

埋蔵文化財センターの業務に,市町村が行っている発掘調査の支援があります。埋蔵文化財センター職員と市町村の埋蔵文化財担当職員が連携し,発掘調査や報告書作成を行うための情報交換や技術支援を行っています。今年度は,14市町村・25遺跡の支援を計画しています。

その中の一つに,沖永良部島の古墓群(トゥール墓)の調査があります。5月17日,今後の調査に関する担当者打ち合わせを,鹿児島県教育庁文化財課,和泊町教育委員会,知名町教育委員会,埋蔵文化財センターをオンラインでつないで実施しました。事前に配布された資料を手に,パソコンの画面を通して,有意義な話し合いができました。

|

|

|

|

|

|

「発掘された日本列島2021展」の集荷作業

「発掘された日本列島2021展」は,近年発掘され特に注目された出土品を全国で巡回することにより,国民が埋蔵文化財に親しみ,その保護の重要性に関する理解を深めることを目的として,文化庁等の主催で実施されています。

今年度,当センターからは,立小野堀遺跡(鹿屋市)・町田堀遺跡(同市)の出土遺物を出品することとなり,その集荷作業が5月12日に行われました。

両遺跡では,南九州特有の地下式横穴墓と呼ばれる古墳時代の墓が発見され,それに伴う人骨や鉄器等多くの資料が得られています。今回はその中から土器や異形鉄器・青銅鈴等を出品しています。

また,県内から横瀬古墳(大崎町),唐仁古墳群(東串良町),塚崎古墳群(肝付町),下原洞穴遺跡(天城町)の出土品も全国を巡回します。他にも,天然記念物の溝ノ口洞穴(曽於市)が写真パネルで紹介されます。

下記の会場で公開予定ですので,ぜひご覧ください。

東京都江戸東京博物館(東京都墨田区)

令和3年6月5日(土)~令和3年7月4日(日)

苫小牧市美術博物館(北海道苫小牧市)

令和3年7月31日(土)~令和3年9月12日(日)

群馬県立歴史博物館(群馬県高崎市)

令和3年10月9日(土)~令和3年11月21日(日)

|

|

|

|

|

|

発掘調査の荷造り

5月11日,来月から発掘調査を行う井手原遺跡(さつま町)の荷造りを行いました。

発掘調査では,山くわ・じょれん・ねじり鎌・てみ・一輪車といった掘り道具以外にも,巻き尺や脚立・ピンポール,図面用紙・えんぴつ・ペン類といった測量や製図に関する道具,バケツ・石けん・トイレットペーパー・ぞうきんなどの生活用品も必要になります。

これらの道具を,センター内にある機材庫から必要数を調べて,調達します。

この日も職員で作業を分担して,道具類を集めて準備ができました。あとは,荷出の日を待つことになります。

荷出についても,また様子を紹介します。

|

|

|

|

|

|

|

|

【企画展内覧会】

4月22日,「上野原縄文の森第60回企画展『どうして?!縄文体験 ~縄文時代の暮らしを学ぼう~』」の内覧会がありました。

今回の企画展は,体験学習館で行われている縄文生活体験に焦点をあて,その成り立ちや歴史的意義を学ぶことをテーマに,関連する考古資料などを展示して紹介します。

上野原縄文の森・埋蔵文化財センター・(公財)埋蔵文化財調査センターの担当職員が,企画展の公開に向けてより分かりやすく,より詳しく資料展示ができるように,確認を行いました。

開催期間は,令和3年4月24日(土)から7月4日(日)までです。ぜひ,上野原縄文の森にお越しください。

|

|

|

|

中津野遺跡(南さつま市金峰町)出土の舷側板

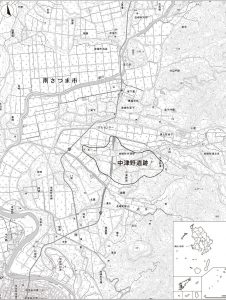

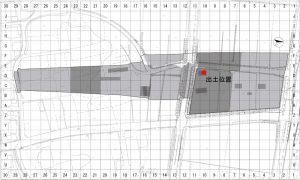

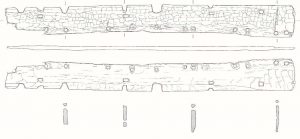

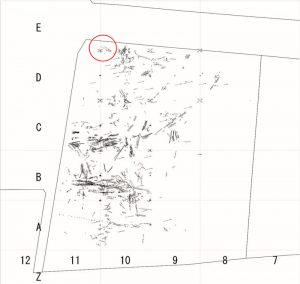

平成20年度に埋蔵文化財センターが国道270号(宮崎バイパス)改築工事に伴い発掘調査を実施した中津野遺跡で出土した木製品が,国内最古級となる弥生時代前期後半(約2,500年前)の準構造船の舷側板(げんそくばん)であることが判明しました。

準構造船:くり船に側板などの木材を組み合わせて,積載量が増えるようにした船

舷側板は,4月27日(火)から上野原縄文の森で展示しています。上野原縄文の森第60回企画展「どうして?!縄文体験~縄文時代の暮らしを学ぼう~」と併せてご覧ください。

舷側板の詳細

1 大きさ

幅約0.3m×長約2.73m×厚5cm

2 特徴

下部に径3㎝程度の規則的に並ぶ円形のほぞ穴がある(12か所)。

上部に6×3㎝程度の長方形のほぞ穴がある(5か所・一部破損)。

上端部に切り込みがある(6か所)。

3 舷側板と判断した理由

部材の加工の特徴や他の出土事例から判断

4 船の全長

約6m(推定)

5 年代

弥生時代前期後半(BC5世紀~BC4世紀)

6 評価

舷側板が出土した中津野遺跡は,東シナ海にそそぐ万之瀬川の支流の境川に面し,下流には弥生時代の貝の交易で有名な高橋貝塚が所在している。中津野遺跡の出土土器からも広域での交易がうかがわれ,当時,高度な造船技術を要する外洋航海が行われていたことを物語る重要な資料である。また,環東シナ海という視点での造船技術や交流を考える上でも貴重である。

|

令和3年度発掘調査予定遺跡

令和2年度刊行報告書

令和2年度に,鹿児島県教育委員会・鹿児島県立埋蔵文化財センター・公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターが刊行した,発掘調査報告書のPDFデータを公開しました。

詳しくは,以下のリンクからご覧ください。

発掘調査報告書一覧

研究紀要第13号

|

薩摩藩主島津家墓所における石材産地の一事例と招魂墓

黒川 忠広

鹿児島城跡元禄以降の石垣について(2)

阿比留 士朗

熊本県益城町所在土山瓦生産地について

阿比留 士朗

ワクワク考古楽(授業支援)の実践について

湯場﨑 辰巳

統計資料からみる鹿児島県の埋蔵文化財保護のこれまでと今後の展望

森 幸一郎

整理作業開始

4月13日,令和3年度の整理作業が開始しました。

この日から会計年度任用職員を雇用して,報告書刊行に向けた整理作業が始まりました。

今年度刊行予定の遺跡は,「上加世田遺跡(河口コレクション)」(南さつま市),「中津野遺跡」(南さつま市),「下桃木渡瀬遺跡」(南九州市),「川上遺跡・鶯原遺跡・猫塚遺跡」(鹿屋市),「鹿児島(鶴丸)城跡」(鹿児島市)です。

他にも「光台寺跡ほか」(指宿市ほか),「廣牧遺跡・立塚遺跡」(鹿屋市),「久保田牧遺跡」(鹿屋市)の整理作業も行っています。

現在,新型コロナウイルス感染症対策のため整理作業の様子は見学できませんが,今後も整理作業の様子をホームページや「埋文だより」などでお伝えしていく予定です。

|

|

|

|