まいぶんキット貸出事業

埋蔵文化財センターでは,学校の授業や郷土教育への取組を支援するため,本物の土器や石器などを貸し出し,教室で実際にふれることができる「まいぶんキット貸出事業」を実施しています。

今回,霧島市立青葉小学校と鹿児島市立伊敷台小学校から申し込みがあり,縄文時代・弥生時代の土器や石器などを貸し出しました。どちらの学校も,6年生の授業参観で活用したいということでした。子どもたちも本物を見て,触って感動したことと思いますが,保護者のみなさんも同じだったのではないでしょうか。

このように,埋蔵文化財センターでは,学校の要望に合わせて,土器や石器・陶磁器などの遺物を準備して貸し出しております。ぜひ,ご活用ください。

なお,受取・返却は,原則として当センター(霧島市国分上野原縄文の森)で直接行うことになりますので,ご了承ください。また,離島などで直接受け取ることが難しい場合は,宅配便などの利用も可能ですので,ご相談ください(送料等は学校側の負担でお願いします)。

詳しくは,学校向け(授業支援・貸出事業)のページをご覧ください。

西都原考古博物館への資料貸出

6月10日,宮崎県立西都原考古博物館が開催する国際交流展「青がつなぐもの ~高麗青磁と古代海洋交易~」の集荷作業がありました。

今回当センターから出品するのは,大坪遺跡(出水市)の越州窯系青磁,大島遺跡(薩摩川内市)の高麗青磁碗,芝原遺跡(南さつま市)の中岳産須恵器壺やカムィヤキなど計20点です。

交流展では,国内で出土した朝鮮半島製の陶磁器の展示や,生産・製作技術などを伝えた人々の交流について紹介されます。お近くにお寄りの際は,会場でご覧ください。

会場:

宮崎県立西都原考古博物館 地下1階展示場

期間:

令和2年7月11日㈯~9月6日㈰

河口コレクション報告書から~「出水貝塚」について

出水貝塚は,鹿児島県出水市中央町にある,縄文時代早期から後期の遺跡です。

本貝塚は,1920年に初めて存在が確認され,1950年代に故河口貞徳氏を中心として発掘調査が行われました。

本貝塚は,古くから出水式土器の標式遺跡(特定の地域や時代・時期に流行した土器の特徴を示す契機となった遺跡)として知られています。出水式土器は,縄文時代後期初頭に九州西部を中心として好んで用いられたと考えられています。

貝層の上層から市来式土器・出水式土器等の縄文時代後期土器が,下層から南福寺式土器・阿高式土器等の縄文時代中期土器,さらに下層の黒色土層からは縄文時代早期の押型文土器が出土しており,縄文時代早期から後期土器の層位的な出土状況及び相対関係が把握できる重要な遺跡です。

また,縄文時代中期・後期に埋葬された人骨も見つかっています。報告書では保存状態が良好な6体について述べられており,当時の縄文人の形質や埋葬方法を調べる上で貴重な遺跡といえます。

今回紹介した県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(201)「出水貝塚」は,こちらからダウンロードできます。

岩川官軍墓地の調査2

岩川官軍墓地(曽於市大隅町岩川)の確認調査では,薩軍(西郷軍)の墓(曽於市末吉町岩﨑)も調査を行っています。

ここは,1877(明治10)年の西南戦争で,岩之上(曽於市末吉町)から坂口坂,大沢津(曽於市末吉町)の坂を上って来た官軍と戦って戦死した薩軍の墓といわれています。

現地は,墓石が1つだけしかなく,氏名等の刻字もありません。官軍墓地とは対照的ですが,同じように測量などの調査を進め,記録に残していきます。

鹿児島(鶴丸)城跡の調査開始

6月1日(月),令和2年度の鹿児島(鶴丸)城跡の発掘調査が始まりました。

今回は,北御門周辺の石垣修復工事等に伴う調査となります。石垣の解体・修復工事と同時進行で,どのような地形を利用して石垣を築いているかといった土地利用の方法や,石垣の背後や下部がどのようになっているかといった石垣の構造(造り方)などを調べていきます。

どのような調査成果が得られるか,楽しみです。

令和2年度会計年度任用職員鹿児島(鶴丸)城跡 補助事務員(整理作業員)募集について

補助事務員(整理作業員)を募集します

職務内容

出土遺物(瓦,陶磁器等)の整理作業

遺物の水洗,接合・復元,実測,トレース,レイアウト,データ処理等の細かい作業,

微細な文字,図面等記入

募集人員

6人

募集対象

以下の条件を満たしている方

1 指定された日及び時間に勤務できること

2 協調性があり,埋蔵文化財の整理作業補助の職務に耐えうる者

なお,以下に該当する方は,応募できませんので御了承ください。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 鹿児島県職員として懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

勤務時間

1 勤務日数

原則として月15日以内

2 勤務日

月曜日から金曜日までに勤務日を割り振ります。

※ 土曜日,日曜日及び祝日には勤務日を割り振りません。

3 勤務時間

午前9時00分から午後4時30分まで(正午から午後1時まで休憩時間,勤務時間6時

間30分)

※ 所定勤務時間を超える勤務原則として無

4 休暇

有給休暇

勤務地

鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森2番1号

鹿児島県立埋蔵文化財センター

任用期間

令和2年7月1日(水)から令和2年8月27日(木)まで(この期間で30日程度)

報酬支払日

原則として毎月12日(毎月末日締切翌月支払)の予定

報酬等

1 基本となる報酬

日額:5,900円

2 期末手当

なし

3 通勤にかかる費用弁償

一定の要件を満たす場合に支給されます。

退職金制度

無

加入保険等

雇用保険。災害補償制度の適用あり。

住宅

無

募集期間

令和2年6月8日(月)~令和2年6月12日(金)

応募方法

・市販の履歴書(写真貼付,学歴及び職歴,志望動機を明記したもの。)と住所及び応募者の宛名を記入し84円切手を貼った返信用封筒を同封し,下記宛先まで持参又は郵送にて提出してください。(応募期間:令和2年6月12日(金)午後5時まで。)

・書類選考の上,順次,面接日時等を連絡します。

・応募期間にかかわらず,応募状況次第で募集を締め切らせていただく場合がありますので,あらかじめ御了承ください。

面接日程

・令和2年6月17日(水)午前9時~

・選考の経過などについての問い合わせには応じられないものがありますので,あらかじめ御了承ください。

その他

・応募いただいた個人に関する情報は,本募集・採用に関することにのみに使用し,応募の秘密については厳守します。

・地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用します。

・原則,敷地内禁煙です。(喫煙は,特定屋外喫煙場所のみ可能です。)

書類提出先及び問合せ先

〒899-4318

鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森2番1号

鹿児島県立埋蔵文化財センター調査課

担当三垣・山崎・西野

℡0995-48-5811(代表)

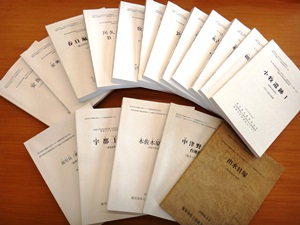

報告書発送

5月20日,令和元年度に刊行した発掘調査報告書を,全国の関係機関に発送しました。

15遺跡(分冊があるので計17冊)の報告書をセットにして箱詰しましたが,その数は250箱近くになりました。箱詰めも大変な作業でしたが,収蔵庫からトラックに積むのもひと仕事でした。

これらの報告書は,全国の埋蔵文化財の研究機関や大学,鹿児島県内の市町村教育委員会などに届けられ,今後の研究に活用されます。

また,その報告書の内容は,埋蔵文化財センターのホームページでも公開しています。興味・関心がある方は,ぜひご覧ください。

「発掘された日本列島2020」展へ出品

5月19日,文化庁が主催する「発掘された日本列島2020」展の集荷作業がありました。

今回出品するのは,当センターが所蔵する鞍曲(くらまがり)遺跡(南九州市知覧町)の旧石器時代のナイフ形石器や接合資料など,計24点です。これらは,南九州における石材原産地近隣の石器製作遺跡の様子を伺い知ることができる良好な資料です。

「発掘された日本列島2020」展は,東京都江戸東京博物館をはじめとして,以下の日程で各地を巡回する予定です(変更になる可能性もあります)。お近くにお越しの際は,ぜひ会場でご覧ください。

- 東京都江戸東京博物館

令和2年6月13日(土)~令和2年8月3日(月) - 新潟県立歴史博物館

令和2年8月22日(土)~令和2年9月27日(日) - 福島県立博物館

令和2年10月10日(土)~令和2年11月15日(日) - 一宮市博物館

令和2年11月28日(土)~令和2年12月27日(日) - 中津市歴史博物館

令和3年1月16日(土)~令和3年2月21日(日)

|

|

|

|

第2回「鹿児島県の製鉄・鍛冶遺跡」

Ⅰ.製鉄・鍛冶とは

- 製鉄とは,鉄鉱石や砂鉄などの材料から鉄製品の材料となる鉄を作る作業のことを言い,製錬(せいれん)とも言います。この製鉄によって鉄塊という鉄製品を作る基ができます。鉄の原材料の一つである砂鉄は,鹿児島では特に種子島産が有名です。

- 鍛冶とは製鉄によりできた鉄塊から鉄製品を作る作業のことです。鉄塊から不純物を取り出す精錬鍛冶と,鉄を加熱して叩いて鉄製品を作る鍛錬鍛冶の2つに分けられます。皆さんがテレビなどでよく見る鉄をハンマーで叩いているシーンは鍛錬鍛冶になります。昔の人々はこの鍛冶により生活に必要な鍋,農業で使う鎌・鋤・鍬など,武器である剣・刀・鏃などを作ったり,修理したりしていました。

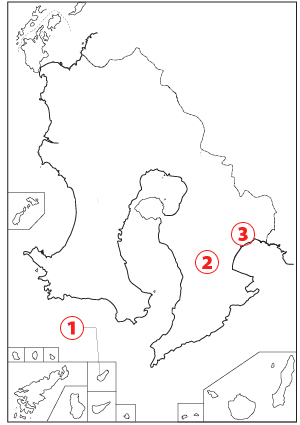

Ⅱ.鹿児島県の製鉄遺跡

- 鹿児島県では10年程前までは中世(鎌倉時代~室町時代)以前の古い製鉄遺跡は発見されていませんでした。唯一,南大隅町に13世紀(鎌倉時代)の製鉄遺跡ではないかとされる炭屋製鉄遺跡がありますが,出土している遺物は18世紀(江戸時代)の物なので,はっきりはしていません。鹿児島では南九州市知覧にある近世(江戸時代)の厚地松山製鉄遺跡などが有名でした。

- ところが,ここ10年程でまずは奄美諸島の喜界島(地図中①)で相次いで製鉄遺跡が見つかりました。喜界町大ウフ遺跡では製鉄作業の時に出る製錬滓が出土し,前畑遺跡では砂鉄が出土しました。どちらも10~12世紀(平安時代~鎌倉時代の初め)と考えられています。また,崩リ(くんでぃー)遺跡からは11世紀末~12世紀と考えられる製鉄炉の炉跡や製錬滓が出土しました。

- 喜界島での製鉄遺跡の発見から数年後,鹿屋市串良町細山田にある川久保遺跡(地図中②)で7世紀後半~8世紀(飛鳥時代~奈良時代)の製鉄炉が出土しました。また,志布志市の上苑A(うぇんそん)遺跡(地図中③)からも6世紀末~7世紀(古墳時代~飛鳥時代)の土器とともに製錬滓が出土しました。

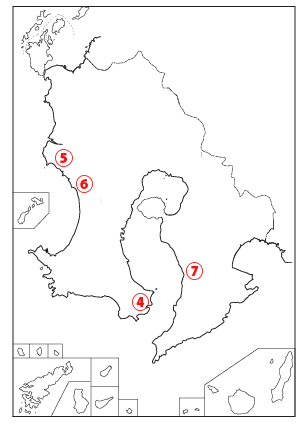

Ⅲ.鹿児島県の鍛冶遺跡

- 鍛冶作業は製鉄作業と違い,材料となる鉄塊さえあれば作業ができるため,鹿児島県でも古くから見つかっています。鍛冶を行っていた鍛冶炉は指宿市橋牟礼川遺跡(地図中④)で8世紀のものが,薩摩川内市の鍛冶屋馬場遺跡(地図中⑤)で10世紀中ごろ,日置市の犬ヶ原遺跡(地図中⑥)で11~12世紀のものがそれぞれ見つかっています。また,最近では製鉄遺跡でも紹介した川久保遺跡でも鍛冶炉を持つ2基の竪穴建物跡が見つかっています(4~5世紀)。

- また,鍛冶炉自体は見つかっていませんが,たくさんの遺跡で鍛冶作業に関わる遺物である鉄滓(鍛冶作業の時に出る不純物のかたまり)や,鞴(ふいご)の羽口(鍛冶炉に空気を送り込む送風機の部品)といったものが出土しています。なかには鹿屋市王子遺跡(地図中⑦)のように弥生時代の遺跡から鉄滓が出土している例もあり,鍛冶作業は弥生時代から行われていたことが分かります。

文責 岩永勇亮

令和2年度 第1回「河口コレクション」展示 ~洞穴遺跡~

5月15日に,上野原縄文の森で展示している「河口コレクション」コーナーの入れ替えを行いました。

日本考古学協会は,1962(昭和37)年,洞穴遺跡調査特別委員会を設置して全国各地の洞穴遺跡を発掘調査し,その成果は1967(昭和42)年に『日本の洞穴遺跡』として刊行されました。この中には,河口氏が中心となって調査した「黒川洞穴(日置市)」と「片野洞穴(志布志市)」が紹介されています。

今回は,「河口コレクションの中の洞穴遺跡」と題して,前述の2遺跡に加え,「鍋谷洞窟(姶良市)」と,今年,4月28日付でその出土品が鹿児島県の指定文化財となった「中甫洞穴(知名町)」の4遺跡を紹介しています。

洞穴遺跡は,土の堆積が緩やかであり,各時代の土層が細かく分かれているので,層ごとの遺構や遺物を把握しやすく編年研究に適しています。また,酸性の火山灰にさらされることが少ないので,人や動物の骨,骨角器や貝製品の残りが良く,情報量が豊富です。

ぜひ,上野原縄文の森で,ご覧ください。

展示期間

令和2年5月16日(土)~令和2年9月18日(金)