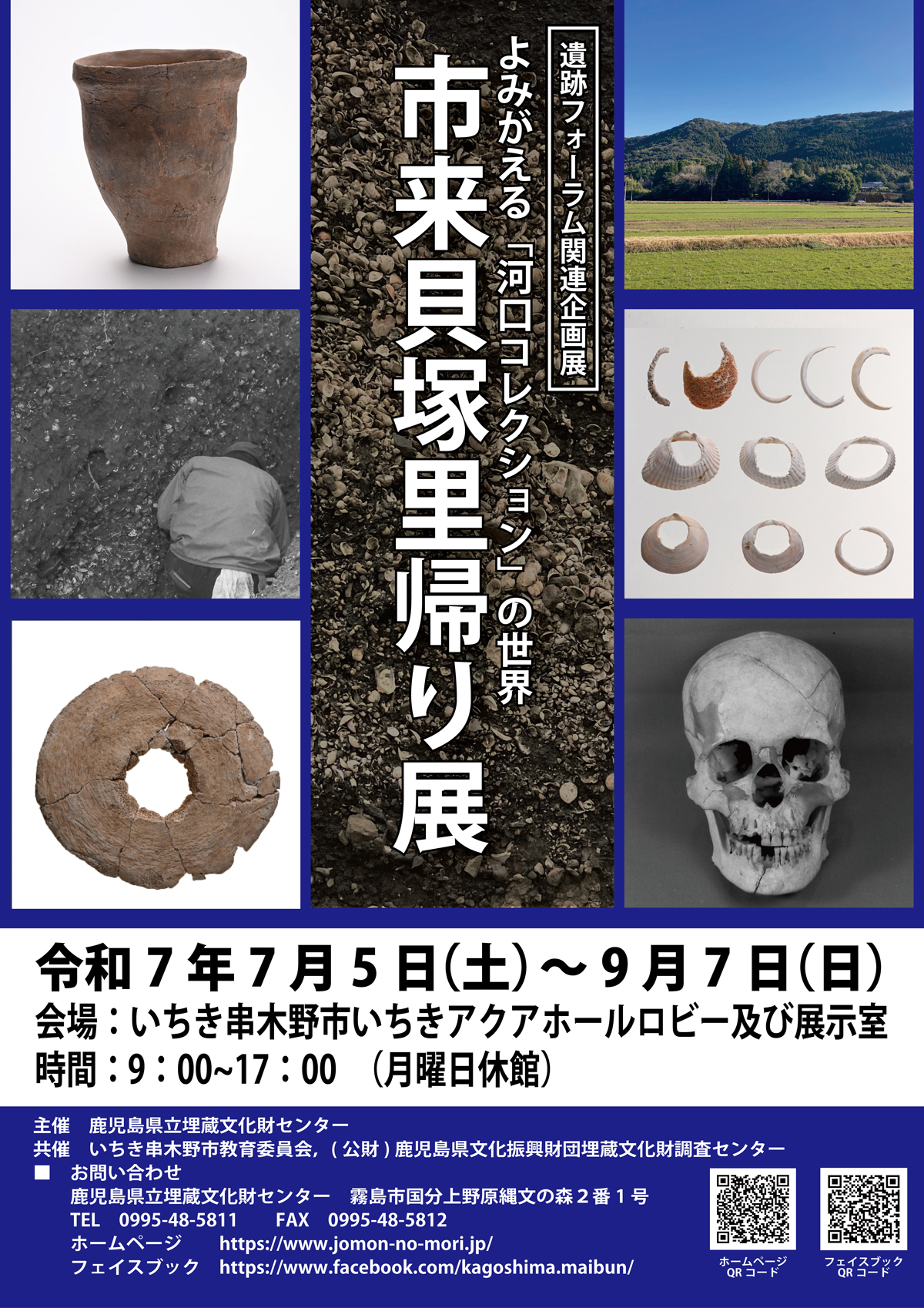

よみがえる「河口コレクション」の世界「市来貝塚里帰り展」が始まりました

河口貞徳氏が発掘調査した「市来貝塚」の調査成果を展示しています。 貴重な縄文人の人骨資料も展示しています。この機会に,ぜひご覧ください。

期間:令和7年7月5日(土)~9月7日(日) 会場:いちき串木野市いちきアクアホールロビー及び展示室 いちき串木野市湊町1丁目102番地 時間:午前9時~午後5時(月曜日休館)

|

|

|

|

「発掘された日本列島展2025」集荷(高橋貝塚)

文化庁主催の「発掘された日本列島展2025」は,近年日本全国で発掘調査が行われた遺跡の中でも,特に注目された出土品を全国巡回して紹介する展示会です。

今回,鹿児島県から「高橋貝塚(南さつま市)出土品」を展示するため,6月30日に集荷作業がありました。

「発掘された日本列島展2025」は,以下の日程で開催されます。ぜひご覧ください。

佐世保市博物館島瀬美術センター

令和7年7月12日(土)~令和7年8月24日(日)

京都府立山城郷土資料館

令和7年9月6日(土)~令和7年10月5日(日)

三重県総合博物館

令和7年10月18日(土)~令和7年12月14日(日)

郡山市歴史情報博物館

令和8年1月6日(火)~令和8年2月22日(日)

|

|

|

|

|

|

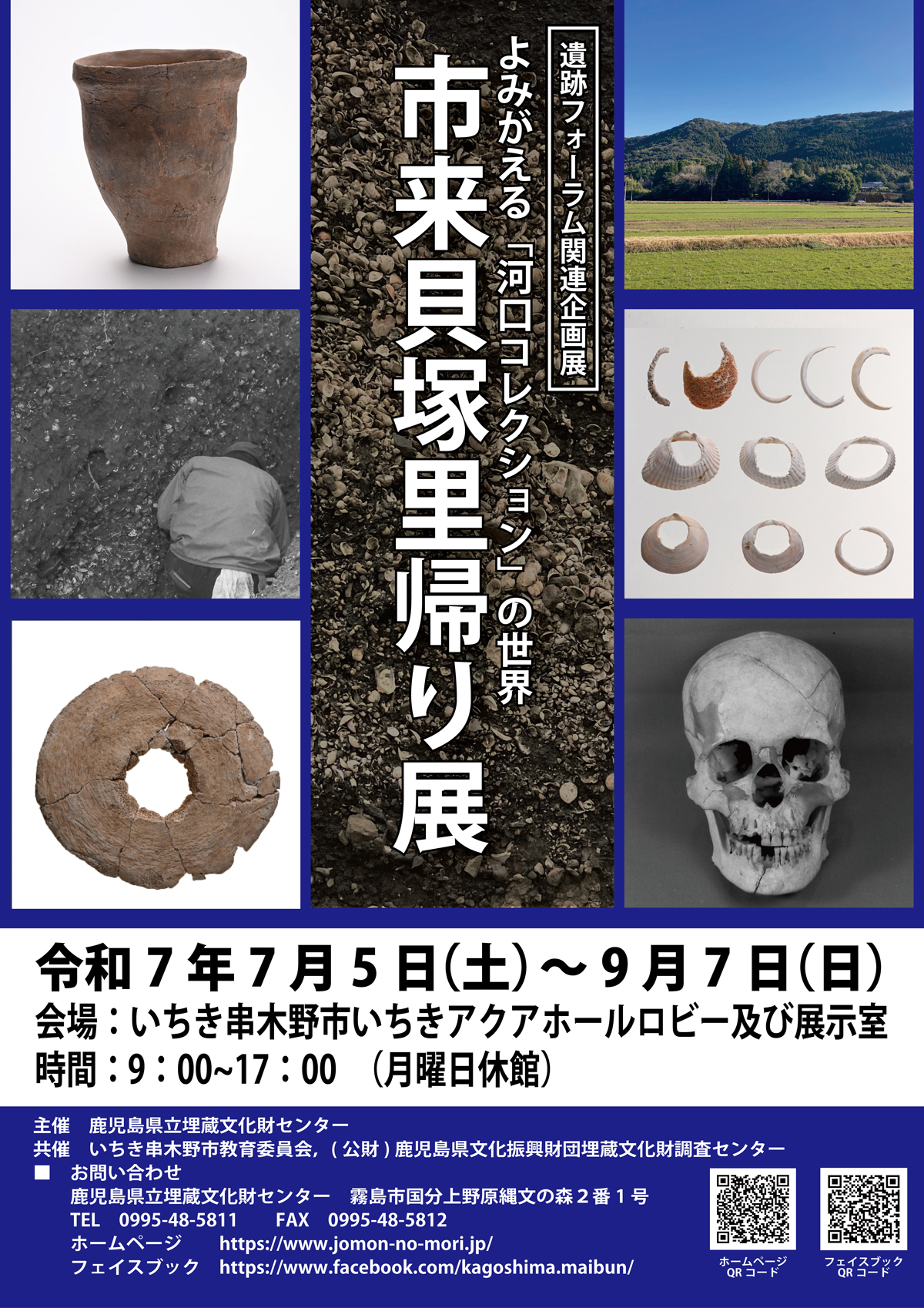

市来貝塚里帰り展・かごしま遺跡フォーラム

【よみがえる「河口コレクション」の世界「市来貝塚里帰り展」】

河口貞徳氏が発掘調査した「市来貝塚」の成果を展示します。

期間:令和7年7月5日(土)~9月7日(日)

会場:いちき串木野市いちきアクアホールロビー及び展示室

時間:午前9時~午後5時(月曜日休館)

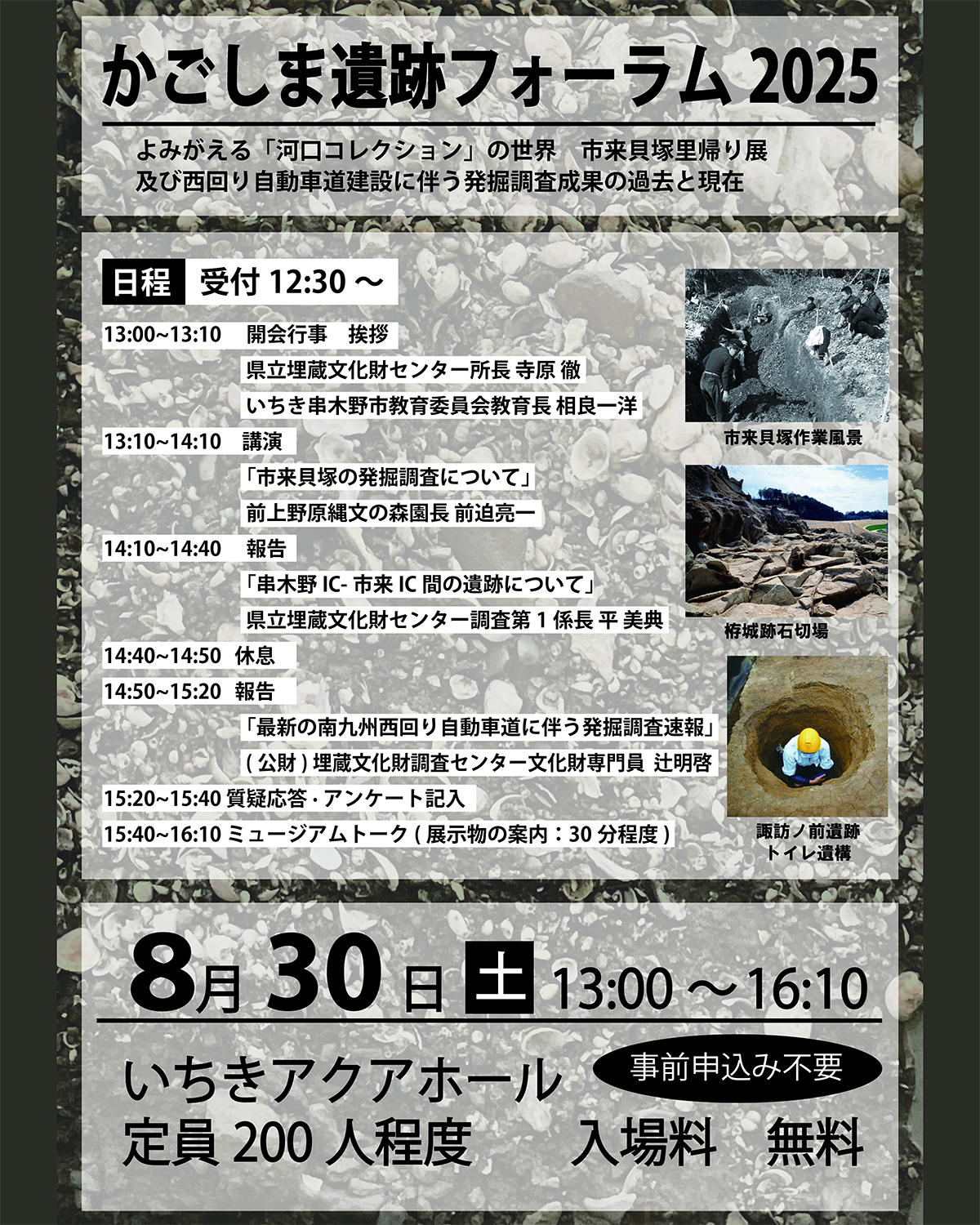

【かごしま遺跡フォーラム】

南九州西回り自動車道建設に伴う発掘調査の成果を紹介します。

日時:令和7年8月30日(土) 午後1時~午後4時10分

会場:いちき串木野市いちきアクアホール

定員:200人

参加費無料・事前予約不要

日程

| 午後12時30分 | 受付 |

| 午後1時 | 開会行事 挨拶 県立埋蔵文化財センター所長 寺原 徹 いちき串木野市教育委員会教育長 相良一洋 |

| 午後1時10分 | 講演 「市来貝塚の発掘調査について」 上野原縄文の森前園長 前迫亮一 |

| 午後2時10分 | 報告 「串木野IC- 市来IC 間の遺跡について」 県立埋蔵文化財センター調査第1 係長 平 美典 |

| 午後2時40分 | 休息 |

| 午後2時50分 | 報告 「最新の南九州西回り自動車道に伴う発掘調査速報」 ( 公財) 埋蔵文化財調査センター文化財専門員 辻明啓 |

| 午後3時20分 | 質疑応答· アンケート記入 |

| 午後3時40分 | ミュージアムトーク( 展示物の案内:30 分程度) |

| 午後4時10分 | 終了予定 |

主催 鹿児島県立埋蔵文化財センター

共催 いちき串木野市教育委員会・(公財)鹿児島県埋蔵文化財調査センター

|

|

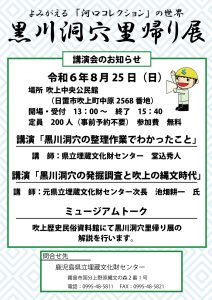

黒川洞穴里帰り展講演会

8月25日(日),吹上中央公民館で「黒川洞穴里帰り展講演会」を開催しました。この講演会では,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者,河口貞徳氏(1909~2010)の功績を紹介し,同氏が行った地元の黒川洞穴の発掘調査成果や,吹上の遺跡についての説明等を行いました。

当日は150人の参加者があり,発表者の話を興味深そうに聞かれていました。

また,講演会後は,隣接する吹上歴史民俗資料館において,黒川洞穴から出土した遺構・遺物についてミュージアムトークを実施したところ,参加者から多くの質問が出るなど,大変盛り上がりました。

【参加者の感想から】

- 吹上にはたくさんの遺跡があるということを教えていただき,地元のことを知るよい機会となった。

- 黒川洞穴からこんなにもたくさんのものが出ていることを初めて知った。

- 黒川洞穴を地元の誇りだと思えた。再訪したいと思いました。

- このような講演会をまた開催してほしい。

|

|

|

|

|

|

|

|

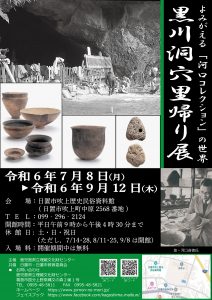

よみがえる「河口コレクション」の世界「黒川洞穴里帰り展」

黒川洞穴は,鹿児島県日置市吹上町にある洞穴遺跡です。1952年に河口貞徳氏らが調査を行いました。

出土品は,鹿児島県立埋蔵文化財センターに保管しています。

今回,日置市教育委員会と共催で,里帰り展を開催することとなりました。

貴重な遺物や発掘調査の様子を展示紹介し,講演会も行います。

ぜひ,日置市吹上歴史民俗資料館でご覧ください。

開催期間:令和6年7月8日(月)~9月12日(木)

休館日 土・日・祝日

(7月14日・28日,8月11日・25日,9月8日は開館)

展示会場:日置市吹上歴史民俗資料館

入場料 :開催期間中は無料

講演会 :令和6年8月25日(日) 受付 13:00 終了 15:40

講演会会場:吹上中央公民館

講演内容:「黒川洞穴の整理作業でわかったこと」 鹿児島県立埋蔵文化財センター 堂込秀人

「黒川洞穴の発掘調査と吹上の縄文時代」 元鹿児島県立埋蔵文化財センター次長 池畑耕一 氏

「河口コレクション」とは

河口コレクションとは,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者,河口貞徳氏(1909~2010)が調査した遺跡の記録や,土器や石器などの考古資料のことです。

河口氏は昭和20年代から約60年間にわたり,多くの遺跡を発掘し,遺物の時期や生活内容の解明を進めてきました。その資料は鹿児島県の歴史や文化を知る上で大変貴重なものとなりました。

|

|

出水貝塚里帰り展講演会

11月18日(土),出水市立出水小学校体育館で,『よみがえる河口コレクションの世界「出水貝塚里帰り展講演会」』を実施しました。

まず初めに,当センター所長があいさつを行い,河口貞徳氏の功績と河口コレクションの概要について説明しました。続いて,出水市商工観光部文化スポーツ課の駒寿ひとみ課長に,出水貝塚について紹介していただきました。

講演では,「出水貝塚の発掘調査の成果と課題-平成の調査を中心として―」と題して,岩崎新輔さん(出水市商工観光部文化スポーツ課)に,出水市教育委員会が平成8~10年に行った調査の成果を報告していただきました。

次に,「河口コレクションの整理・報告書刊行にあたって」と題して,鹿児島県立埋蔵文化財センターが刊行した発掘調査報告書「出水貝塚」の担当者であった松山初音さん((公財)鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター文化財専門員に,内容紹介と,そこで明らかになった遺跡の重要性を報告していただきました。

講演会終了後は,隣接する出水麓歴史館に移動して,ミュージアムトークを行いました。参加された方々は,実際の遺物を見られて,質問を交えながらその素晴らしさに感動されていました。

「出水貝塚里帰り展」は,出水麓歴史館で1月16日(火)まで開催しています。ぜひお越しください。

今回の資料(PDF)は,下記のリンクからダウンロードできます。

また,発掘調査報告書(PDF),出水貝塚の3DやARもご覧ください。

鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書「出水貝塚」(PDF)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

よみがえる「河口コレクション」の世界 里帰り展「出水貝塚」

令和5年度河口コレクション展示~奄美諸島の遺跡から~

令和5年9月9日から,上野原縄文の森展示館の「河口コレクション」コーナーを「奄美諸島の遺跡」に入れ替え,展示しています。

奄美諸島における河口貞徳氏の遺跡調査は,1954(昭和29)年の「宇宿(うしゅく)貝塚(奄美市)」に始まり,1984(昭和59)年の「中甫(なかふ)洞穴」まで続きました。

今回紹介するのは,それらの遺跡から「中甫(なかふ)洞穴(知名町)」,「住吉(すみよし)貝塚(知名町)」,「喜念(きねん)貝塚(伊仙町)」,「面縄(おもなわ)貝塚(伊仙町)」,「嘉徳(かとく)遺跡(瀬戸内町)」です。それぞれの遺跡の特徴や代表的な遺物を展示,紹介しています。

これらの貴重な成果を,上野原縄文の森展示館にてご覧ください。

展示期間 令和5年9月9日(土)~令和6年1月8日(金)

河口コレクションについてはこちらもご覧ください。

河口コレクション – 鹿児島県立埋蔵文化財センター (jomon-no-mori.jp)

今回紹介した遺跡は,以下の報告書に掲載されています。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(200)「吐噶喇・奄美の遺跡」(PDF)

|

|

|

|

|

|

令和4年度刊行報告書から「市来(川上)貝塚」(いちき串木野市)

市来貝塚は,縄文時代後期の南九州を代表する遺跡で,平成6(1994)年3月16日付で鹿児島県の史跡に指定されました。また,「市来式土器」の標式遺跡にもなっています。

過去7回にわたって実施された発掘調査のうち,昭和36(1961)年3月に実施された資料が『河口コレクション』に収められており,令和4年度に発掘調査の記録を刊行しました。

2つのトレンチからは,大量の貝類と共に縄文土器・土製品や石器・石製品,貝製品や骨角製品が数多く出土しました。また,埋葬遺構が見つかっており,検出された3体の人骨は,調査から60 年以上経過した今日においても,類例が少ない縄文人骨の検出例として極めて貴重な資料となっています。

令和5年7月22日(土)から,上野原縄文の森第67回企画展「新発見!かごしまの遺跡2023~発掘調査速報展~」において,その調査成果を展示・報告します。ぜひ,上野原縄文の森に来園されて,ご覧ください。

今回紹介した「市来(川上)貝塚」の発掘調査報告書は,以下のリンクからPDFデータでダウンロード・閲覧できます。

|

|

|

|

|

|

|

|

「上加世田遺跡里帰り展」講演会

現在「上加世田遺跡里帰り展」を行っている南さつま市の「歴史交流館金峰」で,令和5年2月17日(土)に,講演会「上加世田遺跡は語る」を行いました。

地元の方々を中心に約50人の参加があり,講演では,当センターの前迫文化財主事が,「上加世田遺跡」の発掘調査の様子や見つかった遺構や遺物の話をし,館内の展示遺物を説明するギャラリートークも実施しました。

またその後,南九州縄文研究会主催の座談会「上加世田遺跡を語ろう」が実施され,こちらも約20人の参加者がありました。遺跡や遺物について,様々な話が交わされて,充実した会となりました。

「上加世田遺跡里帰り展」は,「歴史交流館金峰」で3月19日(日)まで実施しています。

この機会に会場に訪れて,貴重な資料の数々をご覧ください。

|

| 講演会の様子 |

|

| 里帰り展示の様子 |

|

| 座談会の様子 |