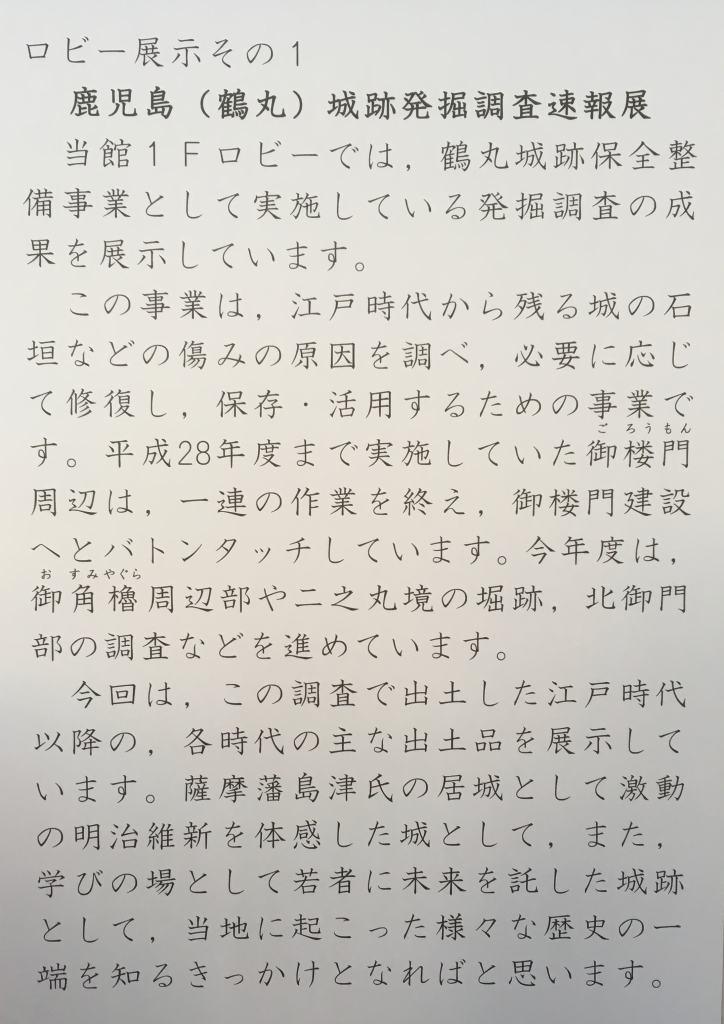

鹿児島(鶴丸)城跡発掘調査速報展 ~黎明館ロビー展示~

ただ今,黎明館の各階ロビーにおいて,鹿児島(鶴丸)城跡の発掘調査速報展を開催しています。

今回ご紹介する1階ロビーでは,「鶴丸城跡保全整備事業」として実施している発掘調査の成果を展示しています。

南の縄文調査室から平成29年12月

- 平成29年12月11日(月)

-

「埋文職員による授業支援」 「本物に触れる」「感動に溢れる」授業を! ~霧島市立竹子小学校編~ 今回の埋文支援授業は,霧島市の竹子小学校で実施しました。教育環境もよく,大変素晴らしい地域,学校でした。5年生6名,6年生9名,計15名の複式学級でした。地域が育む「かごしまの教育」県民週間でもありましたので,保護者の方にも授業に参加していただきました。

授業は,「鹿児島の縄文時代の特色」と「鹿児島の幕末から明治にかけての動向」の二本立てで実施しました。

子どもたちは,本物の「石鏃」や「土器」を触ったり,貝殻で文様を付けたりしました。そして鹿児島の縄文時代の土器は,「縄目の文様」ではなく「貝殻の文様」が多いということを学びました。

それから,西郷隆盛や島津斉彬について学び,「日本の近代化」は鹿児島から始まったことを知り,鹿児島に生まれたことに誇りをもったようです。

埋蔵文化財センターは,教室のなかで本物の遺物(土器や石器など)に触れる機会を提供するために「まいぶんキット貸出事業」を行っています。学校からの要望に応じ,学習に活用できる教材の貸出しを行うことで,埋蔵文化財に対する興味・関心を高めるとともに,学校での郷土教育の取組を支援しています。

本年度からは,この「まいぶんキット貸出事業」に加えて,センター職員が各学校に出向いて授業支援を行う「埋文職員による授業支援」を展開しています。校種を問わず各学校と連携を図り,地域や児童生徒の実情に合わせた授業支援を行います。本物の土器や石器を見たり触れたりすることは,何よりも児童生徒の興味関心を高めてくれます。

「本物に触れる」「感動に溢れる」授業を子供たちに!埋蔵文化財センターがお手伝いします。

- 平成29年12月7日(木)

-

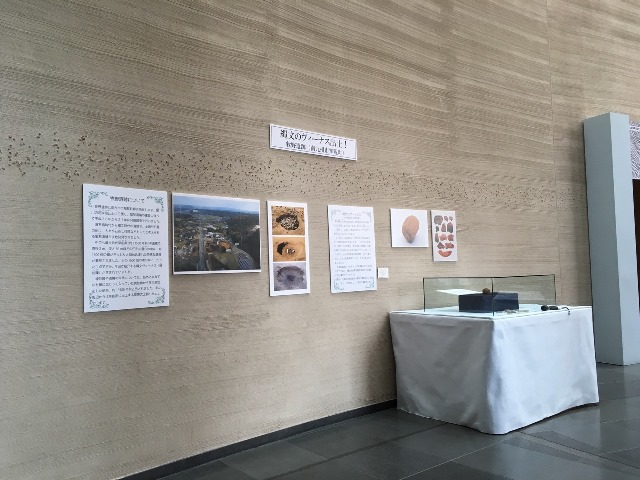

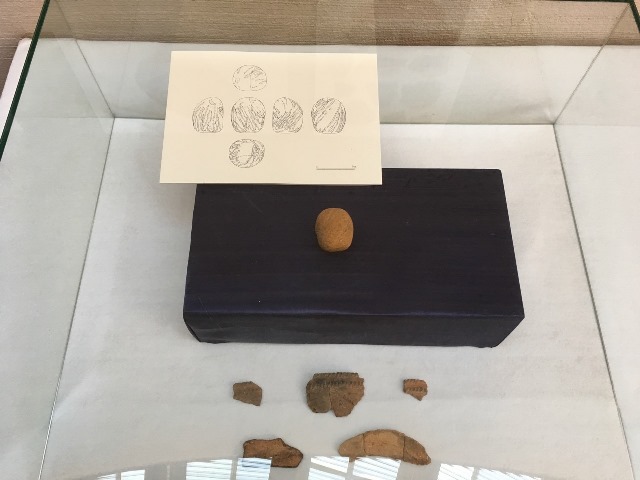

上野原縄文の森展示館で絶賛公開中! 縄文のヴィーナス ~牧野遺跡出土縄文時代草創期の線刻礫~ 県立埋蔵文化財センターが調査している,牧野遺跡(南九州市知覧町郡)において,縄文時代草創期では国内で2番目に古い線刻礫(縄文ヴィーナス)が出土しました。

この縄文のヴィーナスを,ただいま,上野原縄文の森展示館で公開中です。12月29日までの期間限定公開ですのでお見逃しなく!

※ 牧野遺跡出土「縄文ヴィーナス」の詳細については,「報道発表」をご覧下さい。

埋文だより第74号

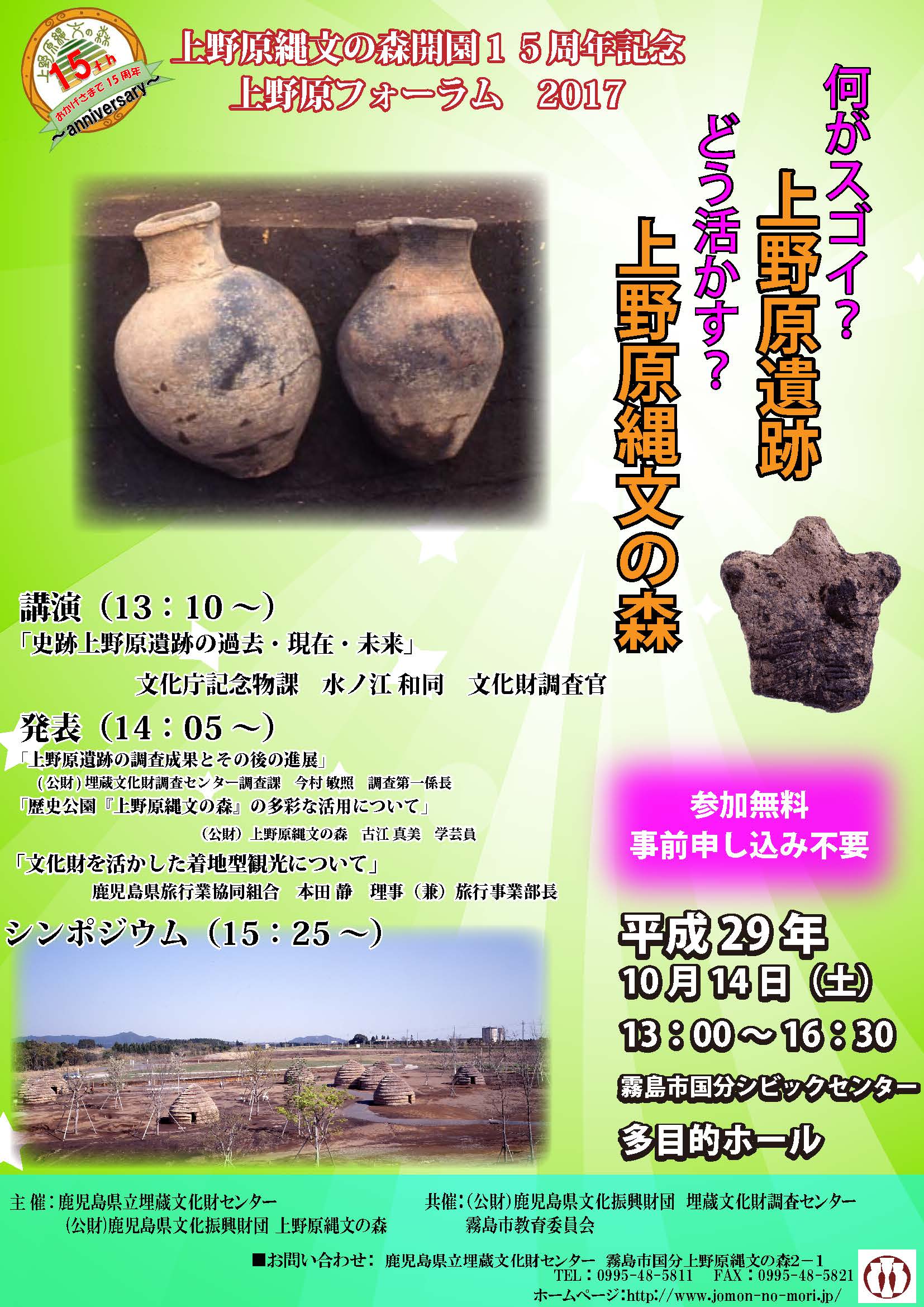

上野原縄文の森開園15周年記念 上野原フォーラム2017

南の縄文調査室から平成29年9月

- 平成29年9月7日(木)

-

夏期研修を実施しました 埋蔵文化財センターでは,7~8月にかけて夏期研修を実施しています。本年度は,7月27日(木)・28日,8月3日(木)・4(金)にパワーアップ研修,8月17日(木)・18日(金)に,フレッシュ研修・埋蔵文化財専門職員養成初級講座,一般教員夏期研修を実施しました。

特に,一般教員夏期研修は,先生方に広く門戸を開いておりますので,興味のあられる方は来年度の参加をお持ちしております。

- 平成29年9月4日(月)

-

上野原縄文の森開園15周年記念 「上野原フォーラム2017」を開催します。 鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,下記の日程で「上野原縄文の森開園15周年記念 上野原フォーラム2017」を開催します。

このフォーラムでは,「何がスゴイ?上野原遺跡 どう活かす?上野原縄文の森」をテーマに,講演や発表,パネルディスカッションを行います。

参加無料,事前申込み不要で,どなたでも参加できます。

鬼瓦,「発掘された日本列島2017」展に出張中

下の3枚の写真は,これまでに鹿児島城跡で出土した遺物です。ただ今,「発掘された日本列島2017」展(文化庁主催)で巡回展示中です。(現在は終了しています)

今が見ごろです~調査担当者から写真が送ってきました~

鹿児島城跡の調査担当者から,近況を知らせる写真が届きました。

鹿児島城跡は,今,ハスの見ごろを迎えています。今年も綺麗な花を咲かせてくれました。

埋文だより第73号

「今何時?」「ちょっと待ってて」「まだ早い」 ~石製の日時計が見つかりました~

写真の石製日時計は,御楼門の右袖石垣上段から出土しました。島津斉彬がオランダの書物を参考に造らせた日時計とよく似ていることから,幕末から近代初頭に作られたものだ思われます。

碑面には,四方に「東西南北」が刻まれ,中央には穴が開けられています。この穴に棒を立て,お日様に照らされてできた棒の影で時刻をはかっていました。

碑面には「東西南北」の文字のほかに,「北」を手前にして,右に「五半」,中央に「九時」,左に「七時」などの文字も刻まれています。これは,明治時代以前の,日の出と正午そして日の入りの時刻を表しています。

鹿児島城内の役人たちは,出勤や昼食時間,退庁時刻をこの日時計で確認していたのかも知れません。

南の縄文調査室から平成29年6月

- 平成29年6月13日(火)

-

「埋文職員による授業支援」~霧島市立国分小学校編~ 本物の土器や石器を使って授業をしました!! 埋蔵文化財センターは,教室のなかで本物の遺物(土器や石器など)に触れる機会を提供するために「まいぶんキット貸出事業」を行っています。学校からの要望に応じ,学習に活用できる教材の貸出しを行うことで,埋蔵文化財に対する興味・関心を高めるとともに,学校での郷土教育の取組を支援しています。

本年度からは,この「まいぶんキット貸出事業」に加えて,センター職員が各学校に出向いて授業支援を行う「埋文職員による授業支援」を展開しています。校種を問わず各学校と連携を図り,地域や児童生徒の実情に合わせた授業支援を行います。

今回は,霧島市立国分小学校に出向き,センター所蔵の本物の縄文土器や石器,はぎ取り資料を用いて授業支援を行いました。 -

本物の土器や石器を見たり触れたりすることは,何よりも児童生徒の興味関心を高めてくれます。

「本物に触れる」「感動に溢れる」授業を子供たちに!埋蔵文化財センターがお手伝いします。