埋文だより第60号

南の縄文調査室から平成25年2月

- 平成25年2月14日(木)

これでチョコを送ったのかな?!~明恵の接合日記~

これでチョコを送ったのかな?!~明恵の接合日記~

今日2月14日は,バレンタインデーですね。先日,いつものように接合作業をしていたら,バレンタインデーにぴったりなものを見つけました。なんと,逆ハート形の透かし彫りの入った冷水窯の陶片です。

おそらく鉢(向付 )と思われますが,当時の陶工たちは,この透かし彫りの形がハートだとはわかっていなかったでしょう。でも,現代の私たちが見ても,「かわいい」と思えるようなデザインの鉢です。

島津のお姫様たちも,この鉢の上にチョコをのせて,殿方に送っていたのかな…,なんて考えながら,ぴったり合う陶片を探しています。さて,運命の陶片はいずこに?!-

- 平成25年2月6日(水)

どんな形になるのやら… ~「明恵の接合日記」始めます~

どんな形になるのやら… ~「明恵の接合日記」始めます~

-

埋蔵文化財センターでは、縄文時代から近世までのさまざまな種類の土器,陶磁器の接合 作業を行っています。その一つに竪野冷水窯跡 から出土した大量の薩摩焼の接合作業があります。

竪野冷水窯跡は,江戸時代の薩摩焼古窯の一つで,藩主やその一族などの上級武士が使用する茶道具や日常品を製作し,一般的に「白薩摩」と呼ばれる陶器を多く焼いた窯として知られています。

写真の薩摩焼の破片は,接合作業が始まるまでは「壺」の破片と考えられていましたが,いざ作業を始めてみると,つまみの部分のある破片とぴったりくっついたのです。今まで「壺」の一部だとばかり思っていた破片が,なんと「茶釜」の破片だったのです。

土器の破片を接合をしていると,思ってもみなかった形になることがあります。それは,まるでパズルを解いているようです。「へぇ,こんな形だったんだ」「よくくっついたな」など,新たな感動や発見を得られることが,接合作業のおもしろいところです。

「明恵の接合日記」では竪野冷水窯跡の接合作業の様子を随時紹介します。この茶釜,いったいどんな形になるのか,わたくし「明恵」と一緒に接合のおもしろさを味わっていただけるとありがたいです。

接合前「壺」の一部と思われていた破片 接合作業の様子

(カーソルを置くと,別の破片がくっつきます)

南の縄文調査室から平成25年1月

- 平成25年1月28日(月)

- ただ今,レモン形土器展示中! ~遺物の展示ケースを新設しました~

-

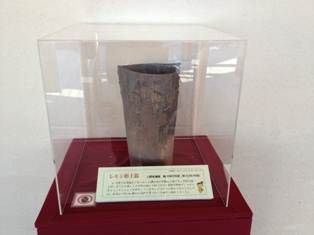

センター2階の南の縄文調査室前に,遺物の展示ケースを設置 しました。今月は,上野原遺跡で出土した縄文時代早期(約9,500年前)のレモン形土器を展示中です。

この土器は,貝殻 の縁 を押し当てた文様 とくさび形の粘土を貼り付けた装飾 が特徴 で,上から見るとレモンのような形をしています。

ただ今開催中の第35回企画展では,前原 遺跡出土のレモン形土器(国指定重要文化財)を展示中です。ショーケースの展示遺物と合わせて,レモン形土器の不思議な形をお楽しみください。ショーケースの展示遺物は毎月入れ替えます。こちらもお楽しみに! -

展示中のレモン形土器 上から見たところ - 平成25年1月24日(木)

センターのロビーに「礫群 」の実物を展示 中です

センターの入り口を入ると,縄文時代の「落し穴」のあとを地層ごとはぎとったものや,奄美大島で使われていた丸木舟の実物を展示しています。

ここに,旧石器時代の礫群の実物を展示中です。これらの礫群は,榎崎 B遺跡 (約15,000年前,鹿屋市),前原和田遺跡(約24,000年前,霧島市),桐木耳取 遺跡(約24,000年前,曽於市)で発見された遺構 をそのまま切りとってセンターに移設 したものです。

礫群は,旧石器時代の人々が石蒸 し料理や土器のない時代の煮炊 きをしたあとではないかと考えられています。

浅 い穴の中で石を焼き,その焼けた石の中に葉でつつんだ魚や肉,イモなどを入れ,上から土をかぶせて,しばらくおくと,おいしい蒸し焼き料理のできあがりです。

また,動物の皮を敷 いた穴の中に水を入れ,その中に焼いた石を投げ込んで煮炊きをしたりお湯をわかしたりしたのではないかとも考えられています。

さて,旧石器時代の人々はどんな想 いでこの礫群を囲んでいたのでしょうか。

落し穴と丸木舟 展示中の礫群

県立埋蔵文化財センター設立 20周年記念フォーラム

埋文だより第59号

埋文だより第58号

紀要第5号

平底円筒形押型文土器に関する一考察

平底円筒形押型文土器に関する一考察今村 結記

縄文時代の安山岩製スクレイパーについて

桑波田 武志

鹿児島県における古墳時代の鍛冶関連資料の紹介

黒川 忠広

古代から中世における遺構の方向

-農業開発総合センター遺跡群を事例として-

東 和幸

鹿児島県内の平安時代の土器供膳具の様相

-川内平野の資料を中心に-

岩元 康成

赤色顔料の原料採取地を求めて

-鹿児島県上水流遺跡・関山遺跡の例から-

内山 伸明・橋本 英樹ほか

トレハロースを用いた木製品の保存処理(Ⅰ)

永濱 功治・内山 伸明・中村 幸一郎

鹿児島県の埋蔵文化財調査におけるデジタル技術導入の現状と課題

-埋蔵文化財センターの取り組みを中心として-

馬籠 亮道

埋蔵文化財を活用した授業の展開

國師 洋之

---------------資料紹介

竪野冷水窯跡出土遺物の追加報告

-物原Ⅰを中心に-

関 明恵

西ノ平遺跡出土墨書土器

長﨑 慎太郎

荘上遺跡出土資料

-その1-

森 幸一郎

科学分析報告一覧

南の縄文調査室

放射性炭素年代測定集成

内山 伸明・園田 ひとみ・長野 眞一