発掘調査報告書から「鹿児島城二之丸跡」(鹿児島市)

鹿児島城二之丸跡は,鹿児島市城山町に所在し,近世から近代にかけての遺構や遺物が発見されました。

遺構は,近世の柱穴列や溝状遺構が発見され,なかでも,柱穴列は境となる塀の可能性があり,築城以降,二之丸を拡大し整備していった当時の状況を知る上で重要な資料になることも期待されます。

遺物は,薩摩焼をはじめ,近世の瓦や陶磁器,木製品等を中心とした資料が出土し,なかでも,将棋盤と考えられる木製品が土坑の中から出土しました。17世紀後半以降の将棋盤と考えられ,全国でも数例しかない,貴重な発見となりました。鹿児島でも将棋が親しまれていた証であり,鹿児島城や城下の人々の暮らしや文化を示す貴重な資料と言えます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(231)「鹿児島城二之丸跡」(PDF)

|

|

|

|

|

|

|

|

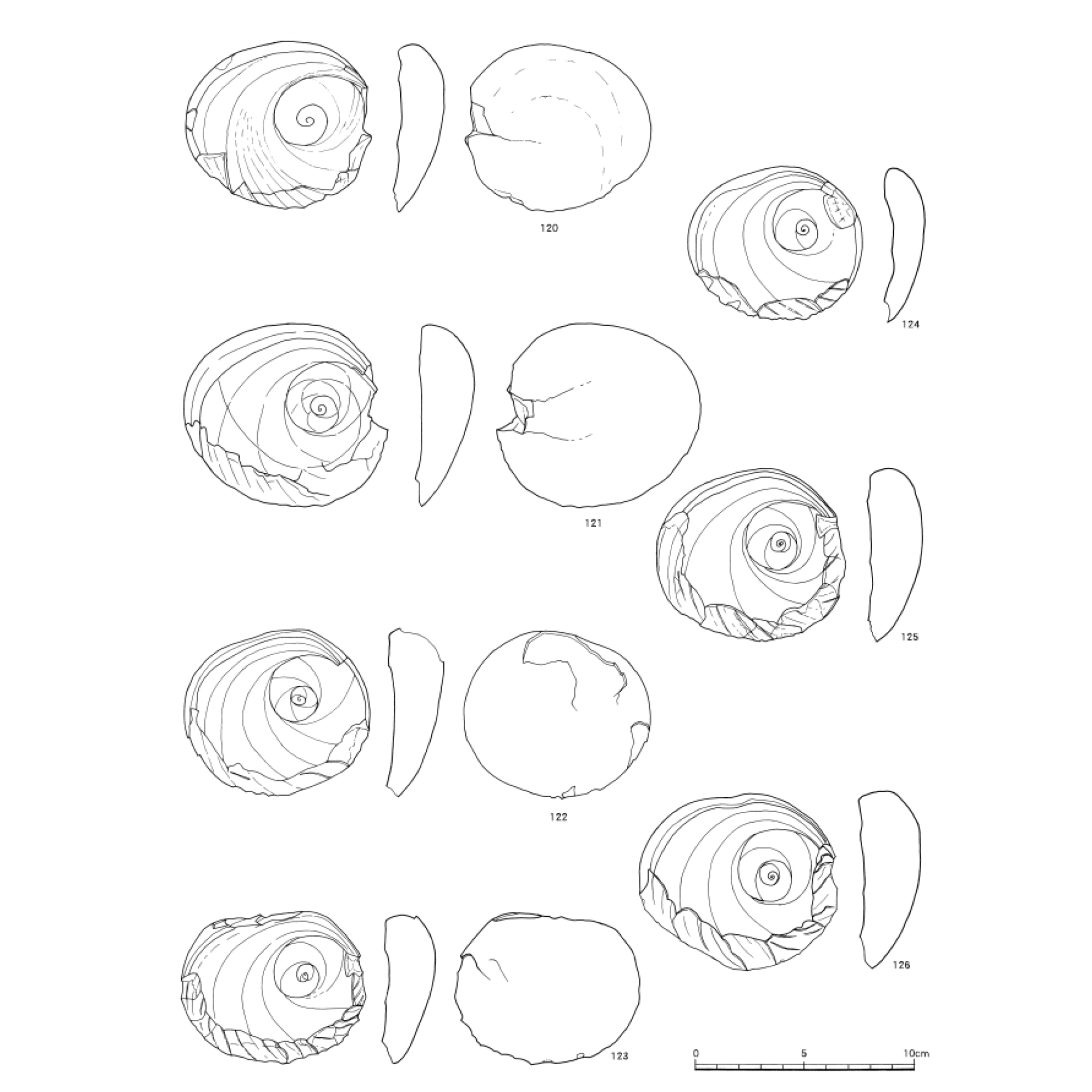

「ヤコウガイを利用した貝斧」屋鈍遺跡(宇検村)

古墳時代のものと考えられる,ヤコウガイの蓋を利用した貝斧(かいふ)です。

ヤコウガイ製の貝斧,敲打具,貝刃とされるものです。その形状から,主に物を削るために使われたと思われます。

この時代の斧は石や鉄で作ることが多いのですが,ヤコウガイの蓋は入手しやすく,手軽に加工できたため使われました。当時の人々が素材を大切にしていたことがわかります。

出土品は,現在開催中の上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ”MOTTAINAI(もったいない)”」(令和7年4月26日(土)~7月6日(日))で,見ることができます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(143) 「屋鈍遺跡」 (PDF)

|

|

|

|

|

|

家野遺跡(志布志市)の発掘調査を開始しました

令和7年5月,家野遺跡(志布志市志布志町)の発掘調査を開始しました。今回の調査は,遺跡の時代や範囲を確かめる「確認調査」です。「トレンチ」という試し掘りの穴を長方形に掘っていき,遺構や遺物の出土状況を確認していきます。

5月12日から調査を開始し,すぐに多くの遺物がトレンチから見つかりま した。確認調査は5月末までの予定で,調査の成果次第で,遺跡の全面を掘り下げて調査する「本調査」に移行します。

これからも調査の様子を紹介していきますので,成果の続報にご期待ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

発掘調査報告書から「中組遺跡」(天城町兼久)

中組遺跡は,大島郡天城町兼久に所在しています。令和5年度に,発掘調査を実施し,中世から近世・近代にかけての遺構や遺物が発見されました。

遺構は,近世以降と思われる溝状遺構や柱穴などが発見されました。また,近現代の石垣基礎も検出され,この地域の土地利用を研究する上で貴重な資料になることが期待されます。

遺物は,中世の青磁やカムィヤキなどが出土し,古くから周辺で生活していたことを示す手がかりとなりました。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(230)「中組遺跡」(PDF)

|

|

|

|

|

|

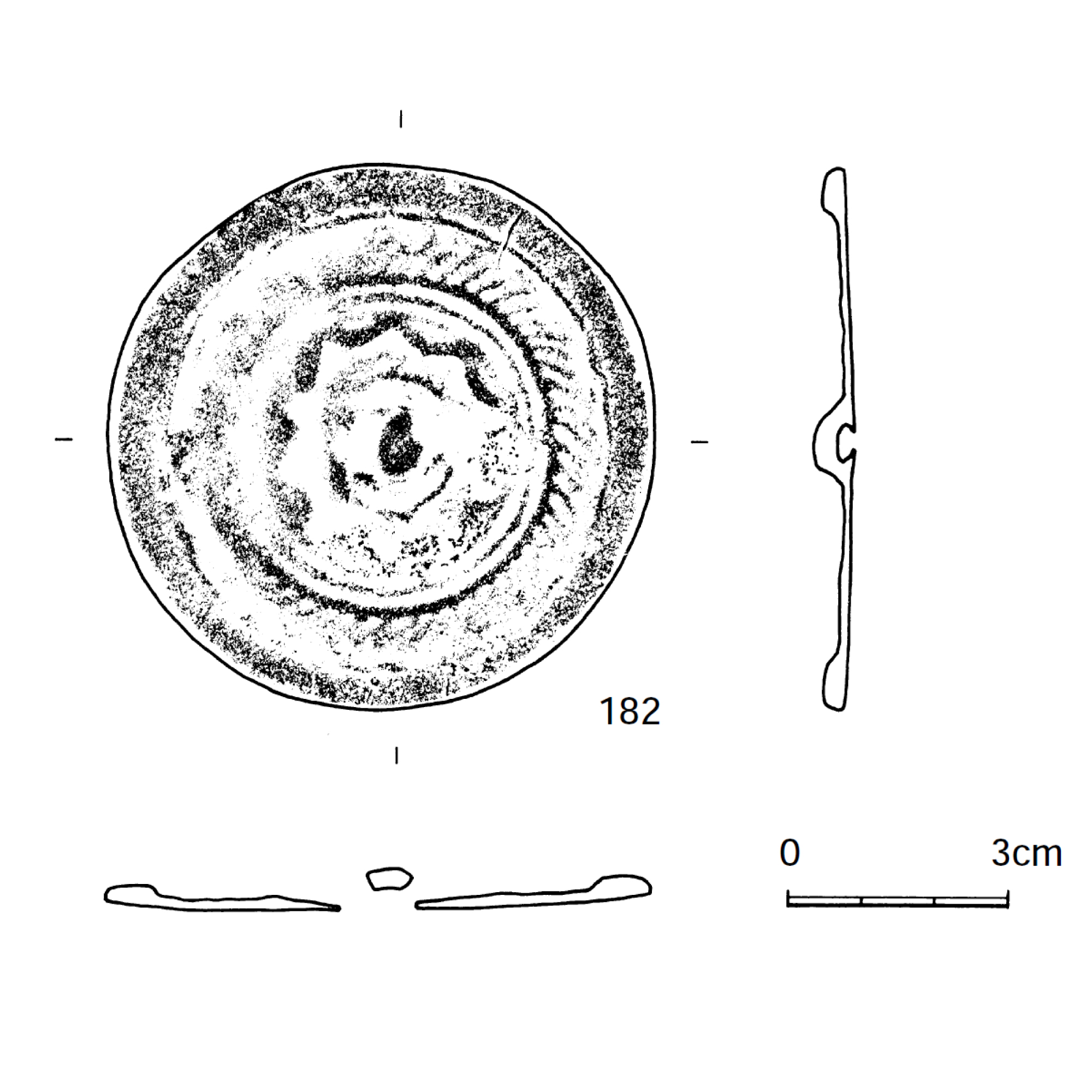

「小形仿製鏡」東免遺跡(霧島市隼人町)

弥生時代の小形内行花文鏡(紀元100頃)で,福岡県春日市の須玖遺跡群で鋳造された可能性があります。

青銅鏡の中央には穿孔があり,撚られた紐を通した状態で出土しています。古代の土坑で弥生時代の青銅鏡が出土していることから,数百年に渡り伝世された鏡と考えられます。

古代の人々が穿孔をあけ,紐を通して埋めたものなのか。仮に墓だとしたら,青銅鏡とどのような関係のある人物なのか。いつの時期に,青銅鏡が北部九州から南九州に持ち込まれたのか。様々な謎がある鏡です。

出土品は,現在開催中の上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」(令和7年4月26日(土)~7月6日(日))で,見ることができます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(64) 「東免遺跡」「曲迫遺跡」「山神遺跡」

|

|

|

|

|

|

|

|

発掘調査報告書から「高橋貝塚2」(南さつま市金峰町)

高橋貝塚は,鹿児島県南さつま市金峰町高橋に所在し,万之瀬川の支流堀川右岸の河岸段丘上にある貝塚です。

南九州における弥生時代前期を代表する貝塚で,弥生前期の高橋式土器の標式遺跡でもあります。出土するゴホウラなどから南島と西北九州の弥生貝交易の中継地として注目されてきました。

本遺跡は1949(昭和24)年に発見されましたが,1961(昭和36)年に田布施小学校の辻正徳氏の情報から,1962(昭和37)年8月に金峰町教育委員会が調査委員会をつくり,河口貞徳氏らによって再度,発掘調査が行われました。

調査の結果,貝塚のほかにも,住居跡や土坑などが見つかりました。また,縄文時代晩期の夜臼式土器,弥生時代前期の高橋Ⅰ式・Ⅱ式土器,板付Ⅰ式・Ⅱ式土器や,石器,骨角器,貝製品などが出土しています。

また,文化庁主催の「発掘された日本列島2025展」(外部リンクリンク)で展示されます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(229)「高橋貝塚2」(PDF)

|

|

|

|

|

|

|

|

「色々な滑石製品」芝原遺跡(南さつま市)

滑石という石は,柔らかく加工しやすい石で,保温性もありすべすべした感触をしています。希少な石材で古代末から中世にかけて,広く流通し,石鍋などが作られました。壊れた後も再び加工され,様々な製品に転用されています。

写真は,バレン状滑石製品といって,石鍋の補修に使用されたと考えられています。その他,「温石」と言われる携帯カイロとして利用された滑石製品や,滑石製の石錘(漁で使う網の重り)などに再加工されています。

これらの出土品は,現在開催中の上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ”MOTTAINAI(もったいない)”」(令和7年4月26日(土)~7月6日(日))で,見ることができます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(170)「芝原遺跡3」(PDF)

|

|

発掘調査報告書から「立塚遺跡2(古墳時代以降編)」(鹿屋市吾平町)

立塚遺跡は,鹿屋市吾平町に所在する縄文時代早期から近世にかけての複合遺跡です。今回の報告書は,古墳時代から近世かけての調査成果をまとめています。

古墳時代の調査では,土器の底部が入ったピットが検出され,甕や高坏,鉢等の遺物が出土しました。

また,古代の調査では,古道や溝状遺構,掘立柱建物跡,畝間状遺構等の遺構が検出され,多量の土師器の坏や椀,甕や須恵器等が出土しました。

さらに,近世の調査では,薩摩焼や肥前系の陶磁器が出土しました。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(228)「立塚遺跡2(古墳時代以降編)」(PDF)

|

|

|

|

|

|

|

|

発掘調査報告書から「柳迫遺跡」(曽於市末吉町)

柳迫遺跡は曽於市末吉町深川に所在する遺跡です。令和5年度に発掘調査を行い,縄文時代後期,古代の遺物と中世の遺構が発見されました。

なかでも,中世の溝状遺構が4条検出されたことは,当時の人々の生活や行動の実態を知る手がかりとなりました。

また,縄文時代後期の遺物として,丸尾式土器や中岳Ⅱ式土器が出土しました。中岳Ⅱ式土器は,曽於市末吉町南之郷にある中岳洞穴のものが標式遺跡(特定の地域や時代・時期に流行した土器の特徴を示す指標となった遺跡)ですが,今回の発見で大隅半島における,中岳Ⅱ式土器の広がりを新たに確認することができました。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(227)「柳迫遺跡」(PDF)

|

|

|

|

|

|

企画展内覧会

4月23日,上野原縄文の森第72回企画展の内覧会を行いました。

今回のテーマは,「古代人に学ぶMOTTAINAI」です。

「再利用」や「転用」など,古代人の「知恵」と「工夫」をご覧ください。

詳しくは下記のページをご覧ください。

第72回企画展「古代人に学ぶMOTTAINAI」 » 2025年4月26日

|

|

|

|

鹿児島城二之丸跡1_R.jpg)

鹿児島城二之丸跡2_R.jpg)

鹿児島城二之丸跡3_R.jpg)

中組遺跡空撮_R.jpg)

中組遺跡-38_R.jpg)

中組遺跡3_R.jpg)

高橋貝塚2(修正版)_R.jpg)

高橋貝塚2(修正版)4_R.jpg)

高橋貝塚2(修正版)3_R.jpg)

高橋貝塚2(修正版)2_R.jpg)

立塚遺跡0.jpg)

立塚遺跡2_R.jpg)

立塚遺跡3_R.jpg)

立塚遺跡4_R.jpg)

柳迫遺跡_R.jpg)

柳迫遺跡2_R.jpg)

柳迫遺跡3_R.jpg)