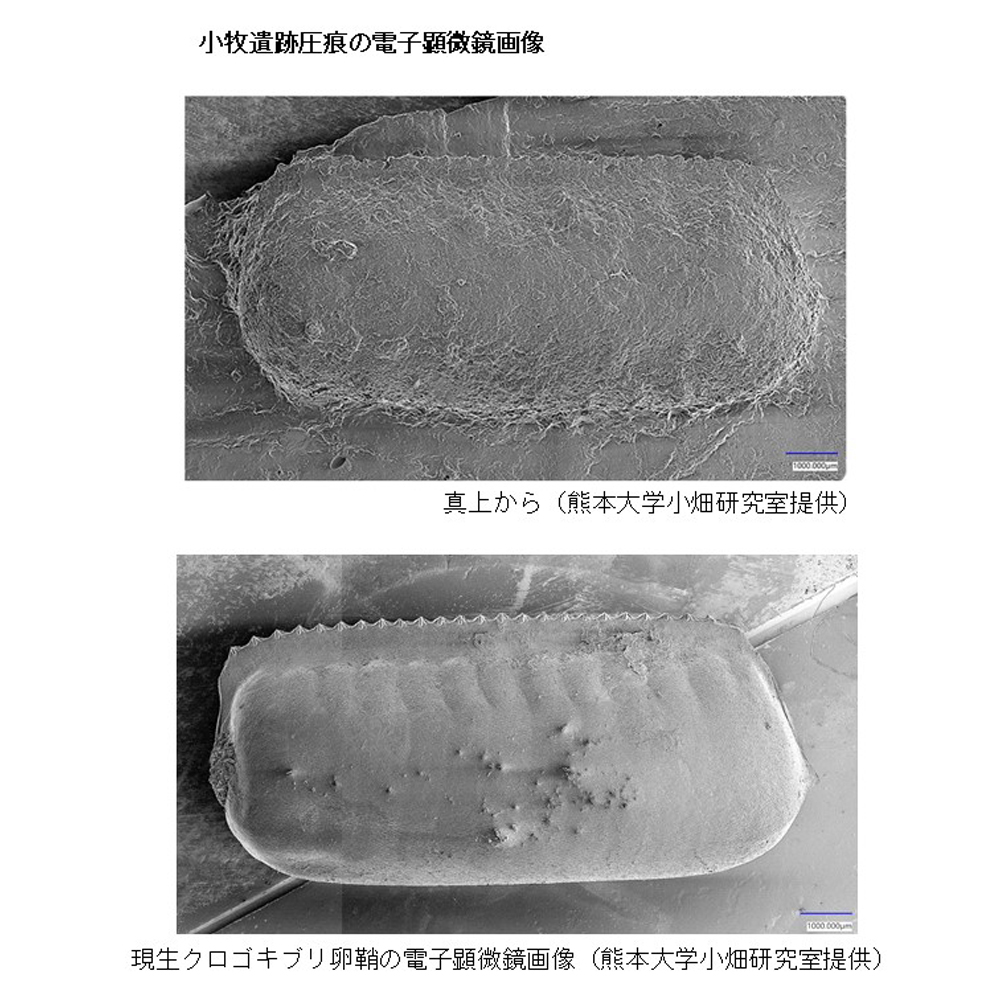

最新の分析から分かったこと(2)小牧遺跡(鹿屋市)

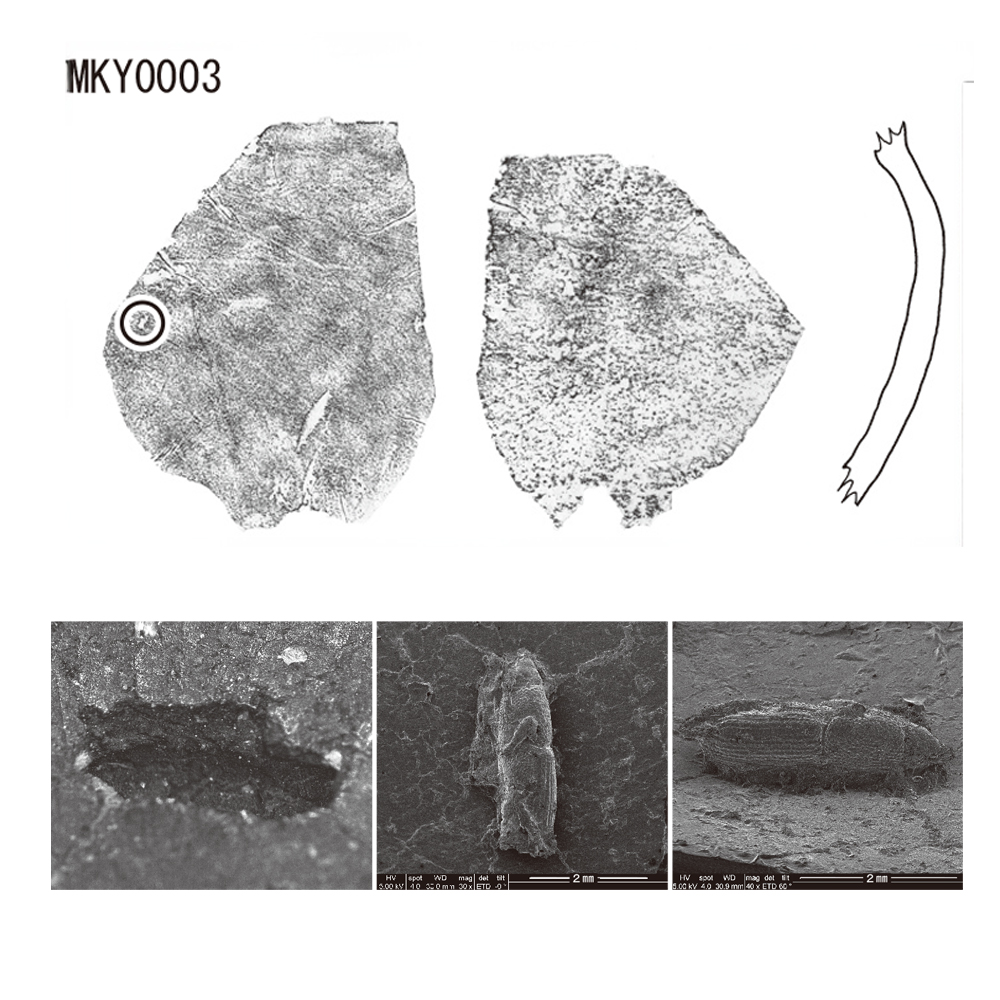

最新の分析から分かったこと(1)牧山遺跡(鹿屋市)

縄文土器の表面についたくぼみ(圧痕(あっこん)と呼びます)から,植物種子や昆虫の痕跡を探す研究が行われています。鹿児島をはじめ,九州地方の縄文時代後期・晩期の遺跡から出土した土器に,コクゾウムシの圧痕が発見されており,イネが縄文時代後期頃(約3,000年前)に朝鮮半島から伝わった証拠とされていました。

しかし,種子島にある三本松遺跡で,縄文時代早期(約9,500年前)の土器からコクゾウムシ圧痕が発見され,縄文人が貯蔵したドングリなどを食べていた害虫であることが分かりました。コクゾウムシはイネとともに日本に侵入してきた外来種ではなく,古くから日本列島に住み着いていた在来種であることが分かりました。

上野原縄文の森では,牧山遺跡の縄文時代の土器の圧痕を見ることができます。また,コクゾウムシのレプリカ(50倍)を見ることができます。

《引用・参考文献》

コクゾウムシと縄文人 世界最古の貯蔵食物害虫の発見

熊本大学国際人文社会科学研究センター

小畑 弘己

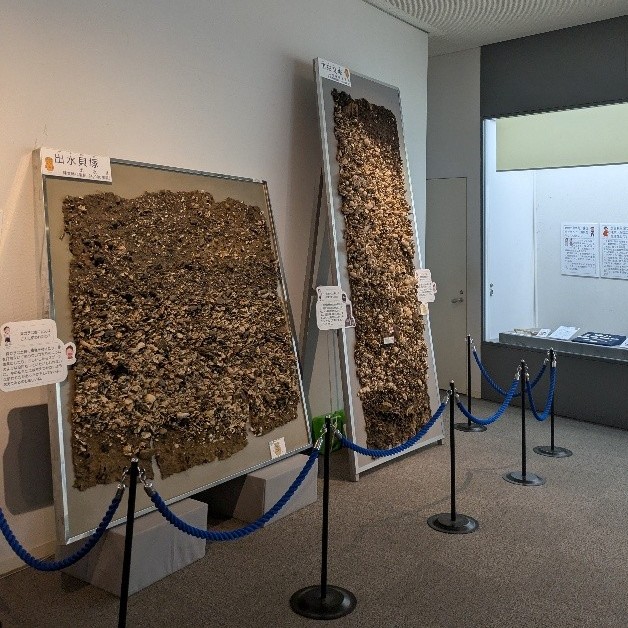

「貝塚」市来貝塚(いちき串木野市)・出水貝塚(出水市)

貝塚は縄文時代のゴミ捨て場のイメージがありますが,実はそこから多くの情報を得ることができます。

色々な貝殻や,土器,石器,動物の骨や人骨も見つかっています。動物の骨の中には熊の骨も見つかっていることから,縄文時代には鹿児島にも熊がいたことが分かります。

現在,令和7年4月26日(土)~7月6日(日)まで,上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」で,市来貝塚・出水貝塚の剥ぎ取り資料が展示されています。1mの近距離で見られますので,どんなものが貝塚に埋まって残されているのか,じっくり観察することができます。

発掘調査報告書から「八重石遺跡」(西之表市)

八重石遺跡は,西之表市馬毛島中央部の最高地点である岳之越から約400m東,標高約40mの段丘面に位置する,縄文時代草創期から縄文時代晩期にかけての遺跡です。

発掘調査では,県内で最南端と考えられる連穴土坑1基が検出されたほか,縄文時代草創期と考えられる局部磨製石鏃,縄文時代早期前葉と考えられる条痕文土器や磨製石斧など複数 の石器が出土しました。

また,縄文時代晩期の黒川式土器と考えられる土器も出土しました。

これらの発掘調査の成果は,当該地域の縄文時代草創期から縄文時代晩期の生活をとらえる上で,貴重な資料となります。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(234)「八重石遺跡」(PDF)

|

|

|

|

「円盤状土製品」小牧遺跡(鹿屋市)

縄文時代後期の土坑(円形に掘られた穴)の埋土上部から,同一の土器から作られた円盤状の土製品が20個ほどまとまって出土しています。それらの土器の上に,大きな口縁部片をかぶせて置いていたと思われます。

円盤状土製品の製作過程や保管状況と,当時の人々の土器の廃棄方法や祭祀・儀礼にまつわる慣習や精神文化が垣間見える数少ない例です。

※ 円盤状土製品は漁に使用する網の錘という説もあります。

令和7年4月26日(土)~7月6日(日)まで,上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」で,展示しています。

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(52)「小牧遺跡4(縄文時代前期~弥生時代初頭編)」第1分冊,第2分冊,第3分冊

|

|

|

|

|

|

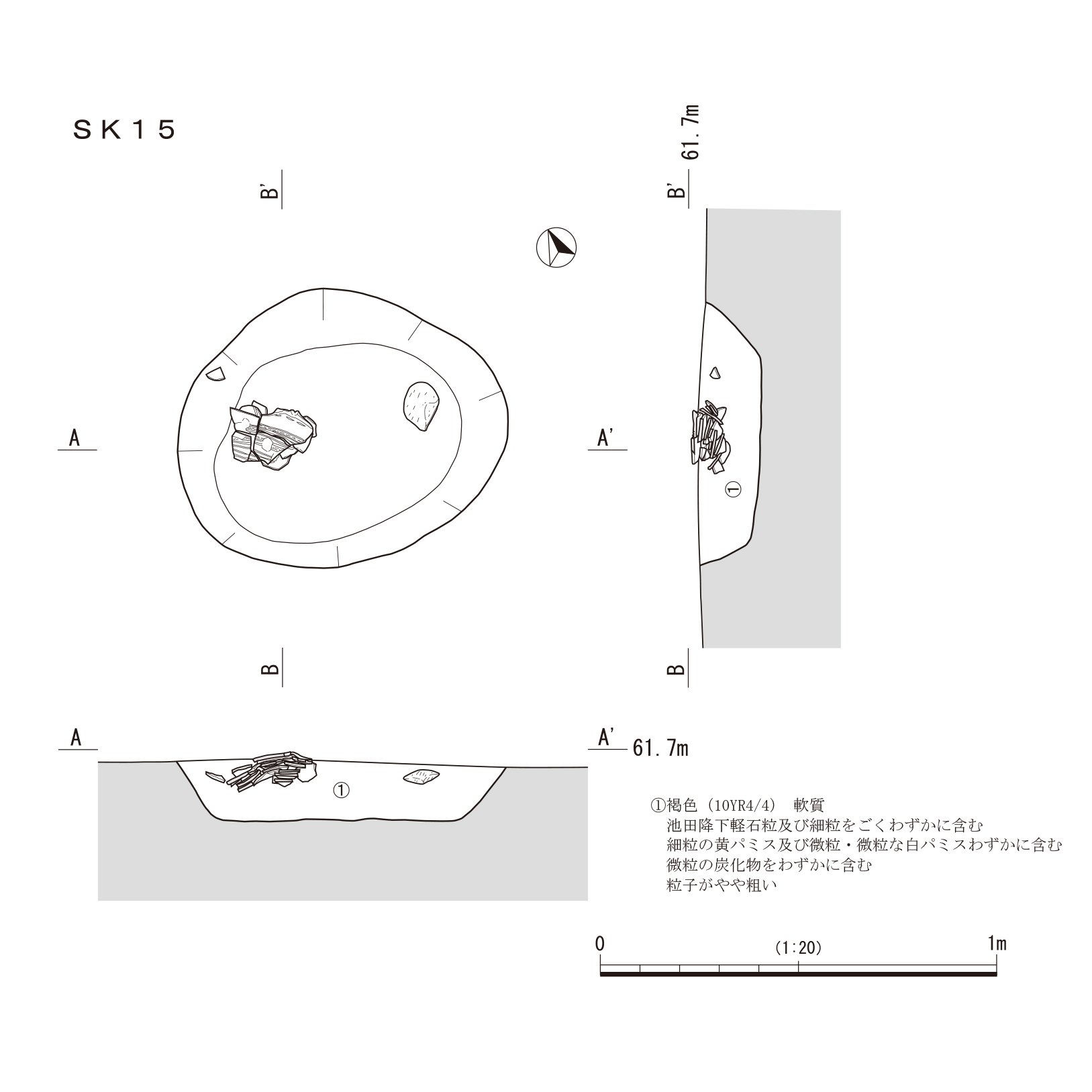

「埋められた石皿」小牧遺跡(鹿屋市)

小牧遺跡では,縄文時代後期前半の環状に並んだ可能性がある竪穴建物跡や,土坑・集石などを伴う集落跡が,多量の土器・石器とともに発見されました。

また,国見山系の花崗岩製石皿を意図的に立てて埋めたと思われる,多数の石皿立石遺構が発見されています。

使用していた石皿の割れ口を上にしたり,長辺を縦にして意図的に立てて埋めたりしているのが見つかりました。また,複数の石皿片や礫を積み重ねている例もあり,高さを意図していたのではないかと思われます。

令和7年4月26日(土)~7月6日(日)まで,上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」で,展示しています。

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(52)「小牧遺跡4(縄文時代前期~弥生時代初頭編)」第1分冊,第2分冊,第3分冊

【発掘調査報告書から「二子塚B遺跡」(曽於市大崎町)】

二子塚B遺跡は,曽於郡大崎町に所在する遺跡です。今回の発掘調査では,縄文時代早期から近代にかけての遺構・遺物が検出されました。

縄文時代早期では,竪穴建物跡が1軒,集石が12基など,多様な遺構が検出されました。竪穴建物跡は北端の区で検出され,そこに縄文時代早期の生活根拠地があったことがうかがえます。また,最南端の区では,早期後葉の埋設土器が1基検出されたことが特筆されます。

縄文時代後・晩期から弥生時代では,調査区の北側で竪穴建物跡が2軒検出されました。竪穴建物跡からでた資料をはじめ,縄文時代後期後葉の中岳Ⅱ式土器などの多様な遺物は,土器研究の新たな資料となることが期待されます。

古墳時代では,竪穴建物跡が3軒検出されました。竪穴建物跡から出た資料は,宮崎平野からの文化的影響がうかがえ,当該期の南九州の関係性を探る上で,貴重な資料となることが期待されます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(233)「二子塚B遺跡」(PDF)

|

|

|

|

|

|

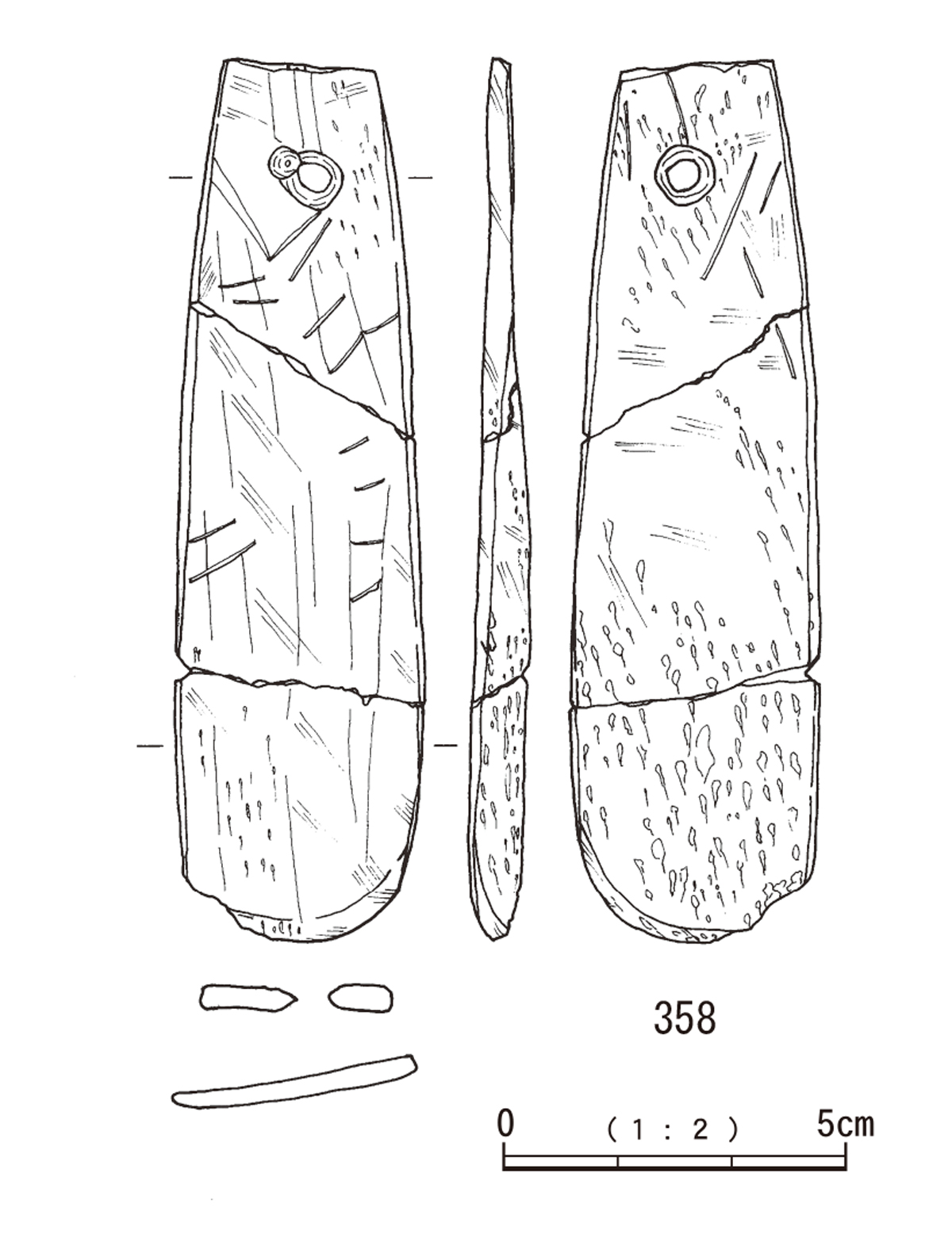

「鯨の骨製品」黒川洞穴(日置市)

鯨骨製のヘラ状製品です。靴ベラのようですが,アワビオコシの可能性が指摘されています。

正面背面ともに横方向の面取り,斜め方向の丁寧な研磨を施しています。穿孔は両面から行われており,正面に孔が1つ確認できます。縄文時代後期(約4,000年前)の遺物と考えられています。

実測図だけ掲載していますので,上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」(令和7年4月26日(土)~7月6日(日))で実物をご覧ください。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(222)「黒川洞穴」(PDF)

開催中! 鹿児島県立図書館ロビー展「鹿児島城二之丸跡」

県立埋蔵文化財センターがこれまで行った発掘調査で発見した,遺構や遺物を中心に展示しています。

近くにお越しの際は,ぜひご覧ください。

会場:鹿児島県立図書館ロビー

期間:令和7年6月4日(水)~6月24日(火)

火曜日~土曜日 9:00~21:00

日曜日 9:00~17:00

|

|

|

「縄文時代のかんざし」黒川洞穴(日置市)

中型哺乳類の手足の骨で作ったかんざし状製品です。 先端部はナナメ方向の研磨によりヘラ状に仕上げています。装飾部には2方向からの刻みを施し,裏面に一部髄質が残っています。

とても見事なかんざしです。縄文時代後期(約4,000年前)の遺物と考えられています。

実測図だけ掲載していますので,上野原縄文の森企画展「古代人に学ぶ“MOTTAINAI(もったいない)”」(令和7年4月26日(土)~7月6日(日))で実物をご覧下さい。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(222)「黒川洞穴」(PDF)

八重石遺跡-3.jpg)

八重石遺跡.jpg)

小牧遺跡4第3分冊_円盤.jpg)