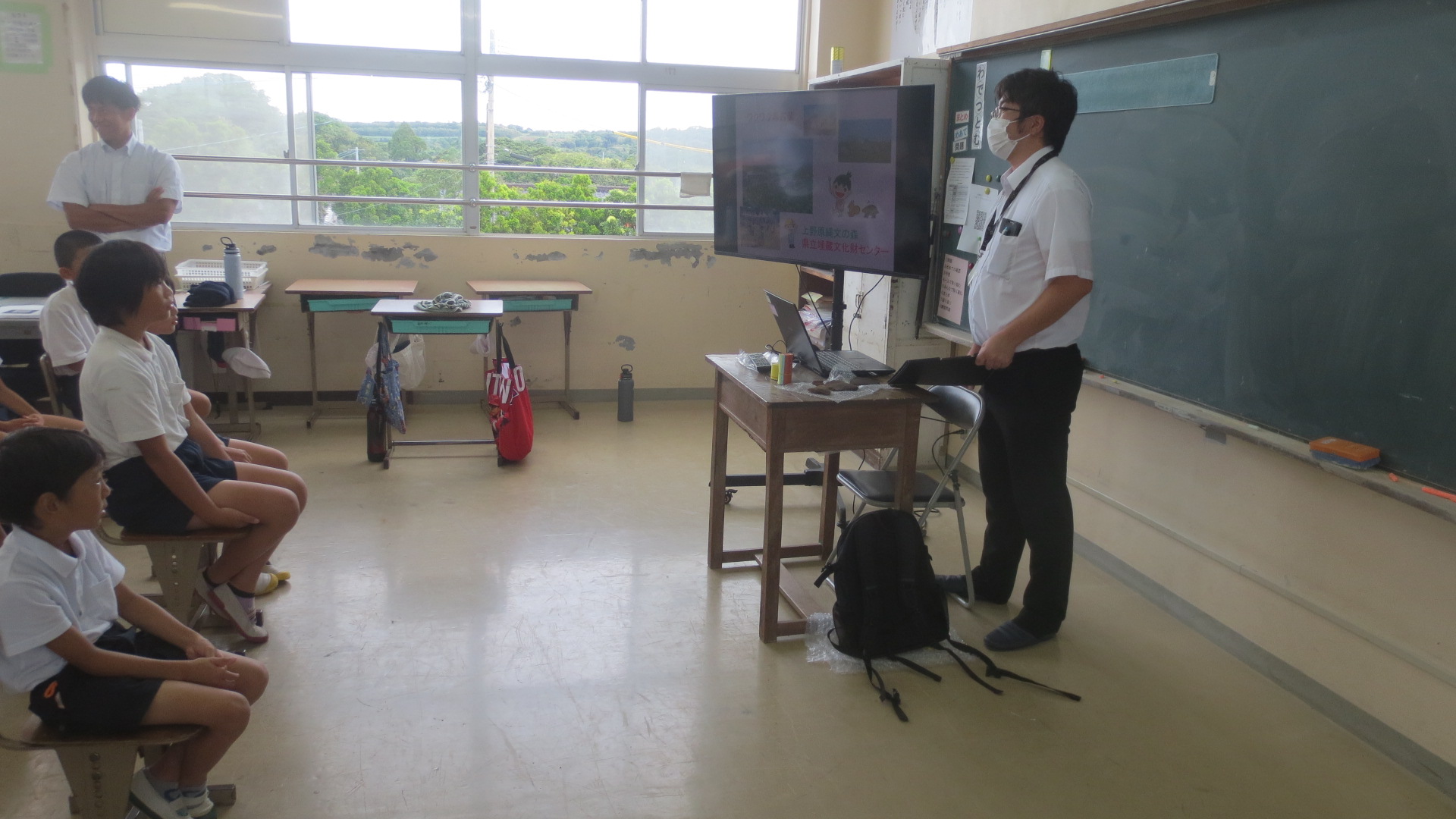

ワクワク考古楽出前授業IN西之表市

令和6年10月2日(水)~3日(木)に,西之表市立古田小学校の1~6年生,西之表市立現和小の3~6年生,西之表市立上西小の3~6年生を対象に「ワクワク考古楽出前授業」を実施しました。

今回は,埋蔵文化財センターの仕事内容や上野原遺跡,学校の周辺や西之表市内の主な遺跡について学習しました。児童たちは,自分の住む地域や通っている学校の近くにも遺跡があることを知り,とても驚いていました。自分の家の庭を掘ってみたいと話している児童や,もし土器を見つけたらどうしたらいいかを尋ねる児童もいました。

また,実際に遺跡から出土した土器や石器に触れながら,土器の文様をヒントに土器を古いと思われる順に並べてみたり,それぞれの石器の使い方などについて予想したりしていました。土器や石器に触れる際,目を輝かせながら,楽しく話し合う様子が印象的でした。

今回の授業を通して,自分たちの住む地域では古くから人々が生活を営んでいたことを知り,ふるさとを大切に思う心を育むきっかけになったらと思います。

子どもたちの感想

- 土器の形やもようが印象に残りました。何千年前の土器なんて,形も残っていないと思っていました。この授業で歴史に興味をもつことができました。

- 授業で縄文時代が一番長く続いていたことを知りました。教科書では数ページしか載っていなかったので,本当にビックリしました。

|

|

| 古田小学校での授業の様子 |

|

|

|

|

| 現和小学校での授業の様子 |

|

|

|

|

| 上西小学校での授業の様子 |

|

|

KKB鹿児島放送「かご探」

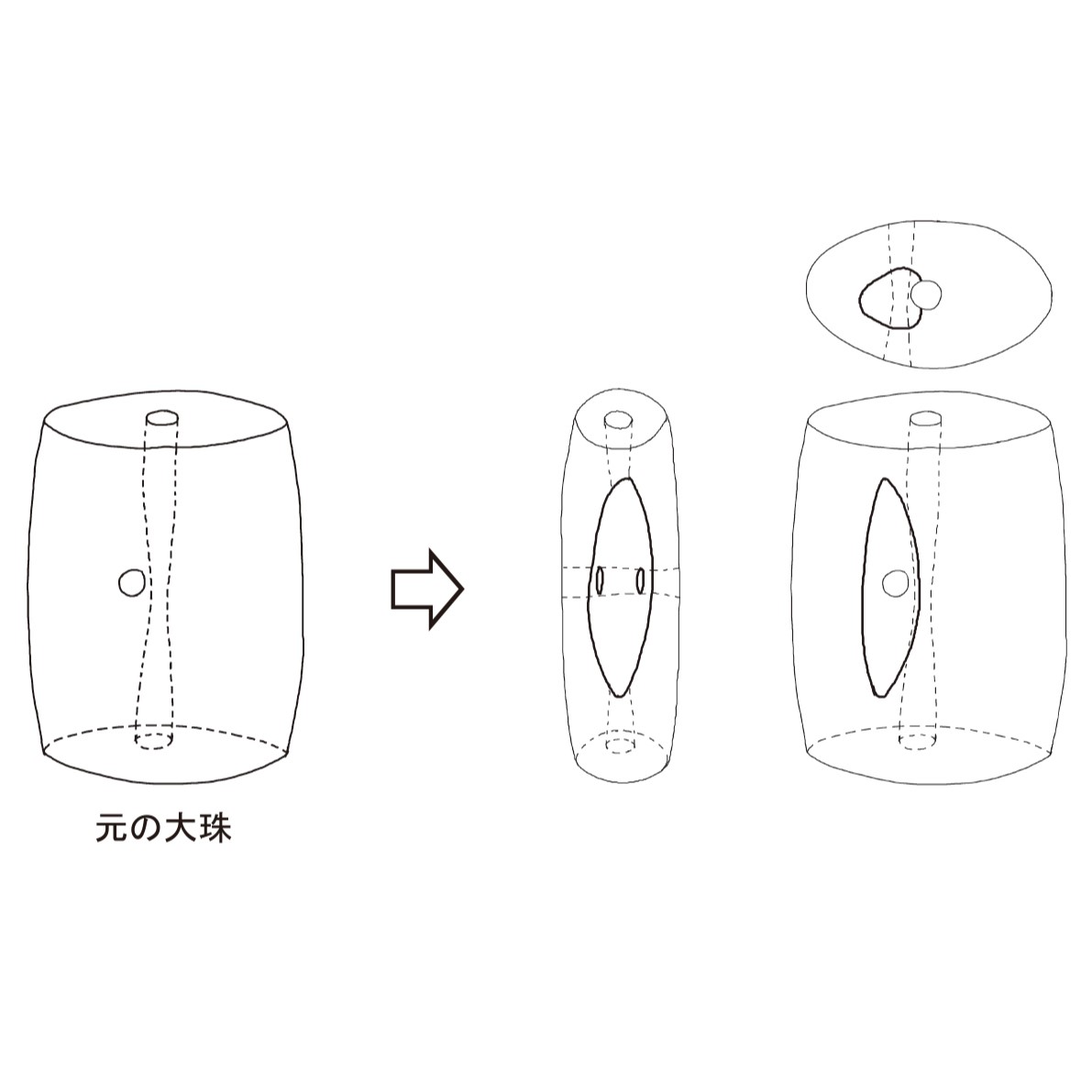

「双口土器」(上加世田遺跡:南さつま市)

かごしま遺跡フォーラム ~新発見!かごしまの遺跡2024~ 上野原縄文の森企画展講演会

NHK「歴史探偵」で放送されます

11月13日放送のNHK「歴史探偵」で,当センターが発掘調査を行った遺跡が紹介されます。現地での取材や職員の説明が放送予定です。

ぜひ,ご覧ください。

放送日時:11月13日(水) 午後10:00〜午後10:45

歴史探偵 – NHK(外部リンク)

南の縄文文化展~東京かごしま遊楽館~

かごしま遊楽館(東京都千代田区有楽町)で「南の縄文文化展」を開催します。

(申込不要・入場無料)

鹿児島県で出土した縄文土器を展示し,ギャラリートークも行います。

ぜひお越しください。

日時:令和6年11月9日(土)・10日(日)

午前10時~午後6時

会場:かごしま遊楽館3階

東京都千代田区有楽町1-6-4

ギャラリートーク:午前11時・午後2時・午後4時(両日とも)

.jpg)

「石製垂飾品」(出水貝塚:出水市)

埋蔵文化財技術研修講座(調査技術)

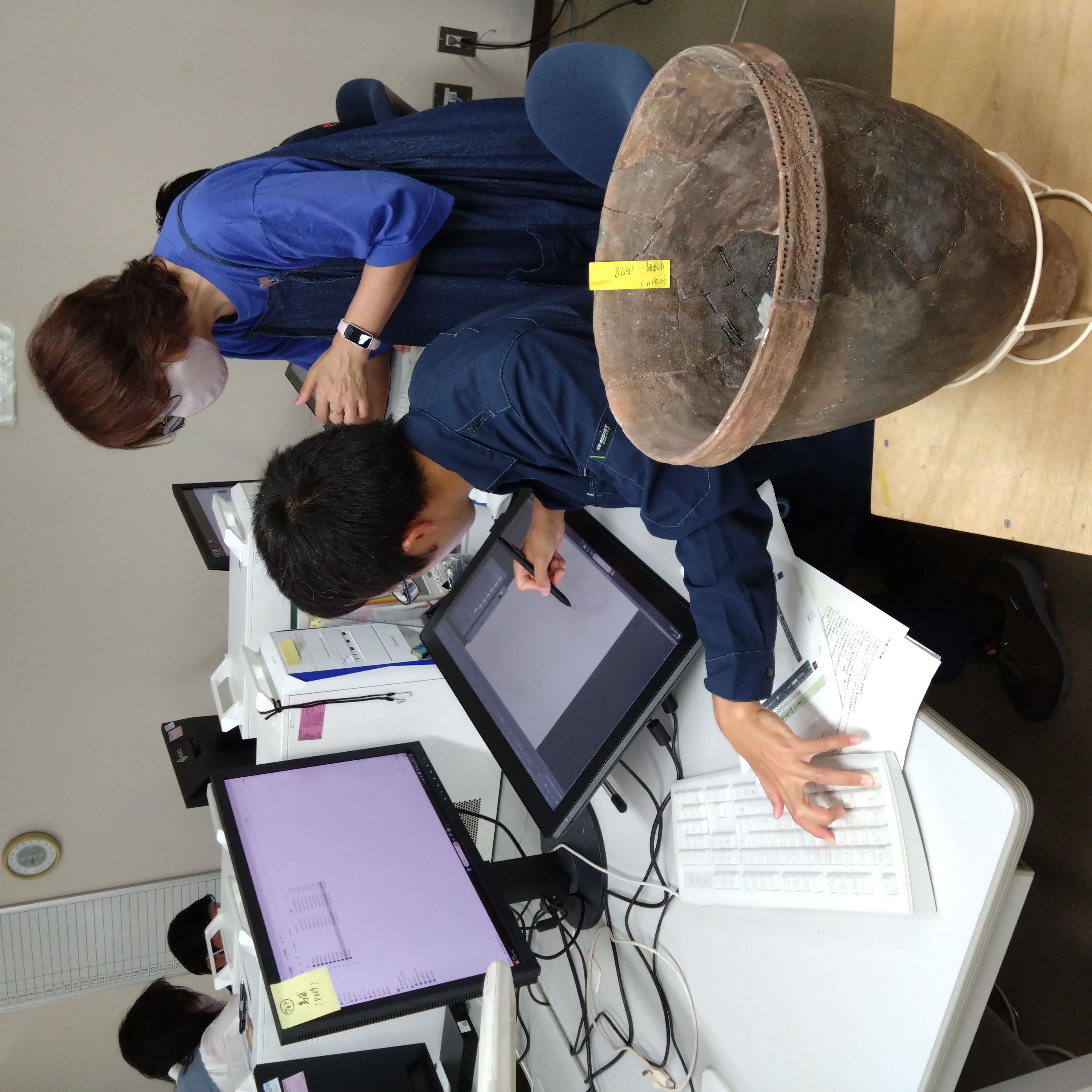

8月22・23日に,市町村の埋蔵文化財担当職員を対象とした,「埋蔵文化財技術研修講座(調査技術)」を開催しました。

今回は,報告書刊行のための遺物の実測やデジタルトレースの研修を行いました。参加者からは,「実測のためにどの情報が必要で,作図の方法がよくわかった。」,「デジタルトレースを今後活用していきたい。」などの感想をいただきました。

|

|

|

|

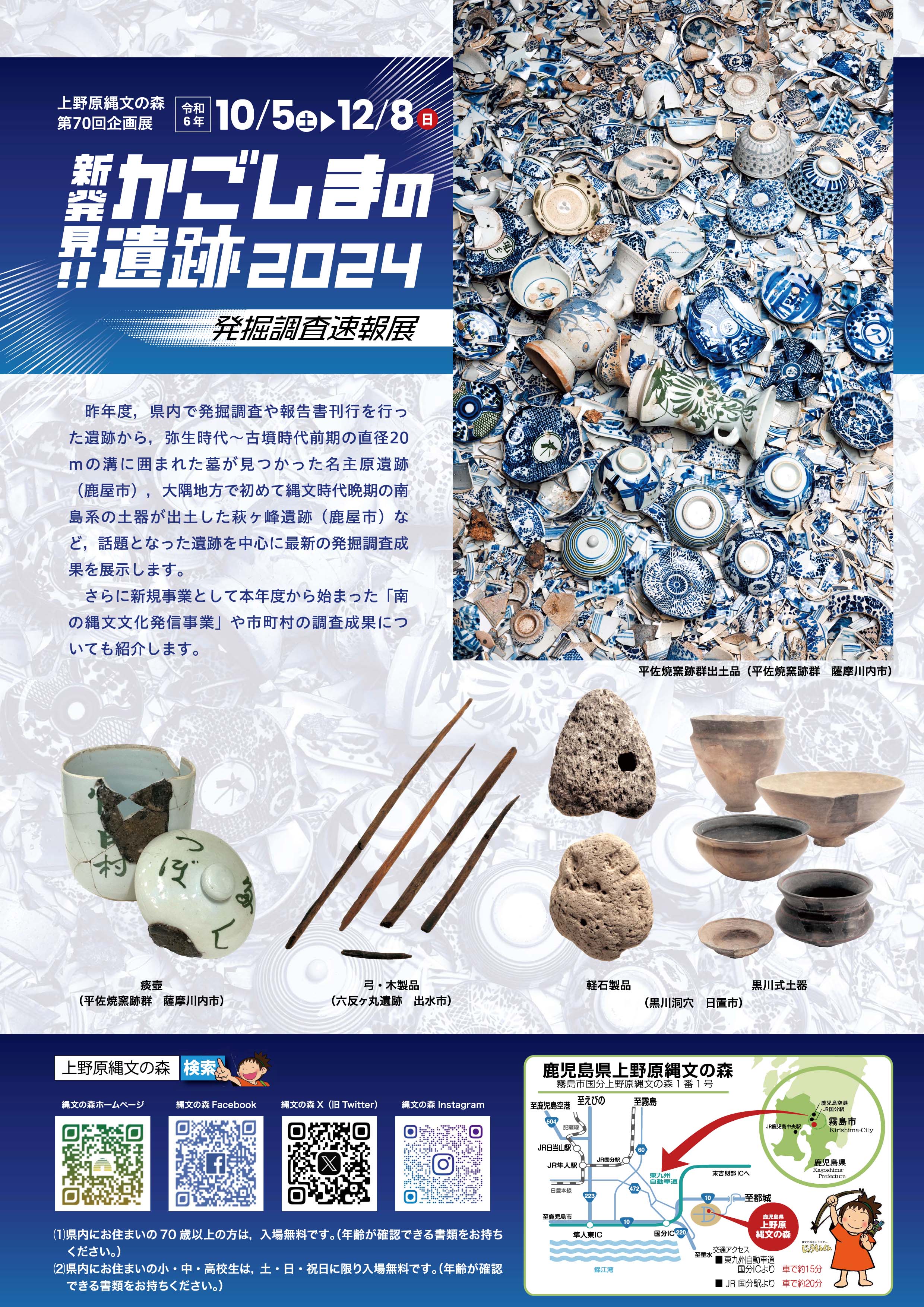

新発見! かごしまの遺跡2024発掘調査速報展・かごしま遺跡フォーラム

名主原遺跡現地公開

8月27日(火)に,名主原遺跡(鹿屋市吾平町)周辺地域の方々を対象とした,現地公開を行いました。名主原遺跡は,主要地方道鹿屋吾平佐多線(吾平道路)改築事業に伴い,発掘調査を実施している遺跡です。

昨年度までの調査で,花弁形建物跡や土坑に伴うと思われる大型の溝跡が見つかっていましたが,今年度の調査でも,弥生時代から古墳時代の建物跡や,土器や石器などの遺物が多く見つかっています

今回の現地公開では57人の参加者があり,その調査成果を紹介することができました。参加者からは,「地元に貴重な遺跡があることがわかりよかった。」などの感想をいただくことができました。

|

|

|

|

上加世田遺跡-1.jpg)

上加世田遺跡2-1.jpg)

上加世田遺跡-59.jpg)

出水貝塚.jpg)

出水貝塚-69.jpg)