火山灰層に挟まれた地層から出土した土器(鹿屋市・猫塚遺跡)

アカホヤ火山灰(約7,300年前)と池田降下軽石(約6,400年前)の火山灰層に挟まれた地層から土器(轟式土器)が出土しました。

この2つの火山灰層に挟まれた状況で出土した例は,鹿児島県では2例目です。

土器の年代や形の変化を研究する上では,とても重要な発見です。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(213)「川上遺跡・鶯原遺跡・猫塚遺跡」

|

|

色とりどりの装飾品(鹿屋市・川久保遺跡)

大型の石包丁で何を刈った? (大崎町・永吉天神段遺跡)

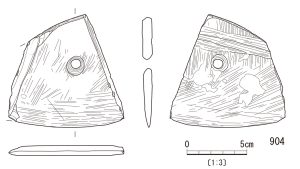

弥生時代中期の竪穴建物跡26号から石包丁の破片が出土しています。破片ですが,長さ9.5㎝,幅9.7㎝,厚さ0.8㎝,重さ89.9gあります。

元々の大きさは20㎝以上あったと考えられます。通常,石包丁は10㎝程度のものが多いことから,永吉天神段遺跡の石包丁はかなり大型です。

石包丁は稲穂を刈り取る道具とされますが,科学分析の結果,ススキなどを刈った可能性があることが判明しています。草刈りに使用したのでしょうか?

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(27)「永吉天神段遺跡5 第2地点-3」(第1分冊)

「かごしま産業遺産の道」ガイドブック

「かごしま産業遺産の道」ガイドブックは,鹿児島県が作成した「明治日本の産業革命遺産」の県内構成資産や関連産業遺産を紹介するガイドブックです。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

「平佐と泉山の技術交流を物語る土型 」(平佐焼窯跡群:薩摩川内市)

明治時代の窯跡から出土した花弁を形取った小皿用土型です。土型とは,半乾きにした素地を型にかぶせ叩き締めて,文様や形を写し取る型打成形に用いる道具です。

「肥前国泉山町深見榮三郎作 柗山幸之助所有」と刻字があり,幸之助が泉山(佐賀県有田町)へ修行に行ったことがわかります。

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(54)「平佐焼窯跡群(松山・柚木崎窯跡)」

名主原遺跡が南日本新聞で紹介されました

鹿児島県立埋蔵文化財センターが発掘調査を行った名主原遺跡(鹿屋市吾平町)が南日本日本新聞で紹介されました。

詳しくは下記のリンクをご覧ください

結核対策の先駆けとなった痰壺生産 (平佐焼窯跡群:薩摩川内市)

明治時代の窯跡から出土した痰壺です。明治37(1904)年,政府は「肺結核予防ニ関スル件(痰壺条例)」を公布し,人が多く集まる場所には痰や唾をまき散らさないように痰壺の設置を義務付けました。

この痰壺は鶴田村が発注したものと考えられます。痰壺生産が公衆衛生上の一歩前進を果たしたといえそうです。

令和5年度刊行報告書を公開しました

令和5年度に刊行された8冊の発掘調査報告書のPDFデータを公開しました。

下記のページからご覧ください。

なぞの土器?(永吉天神段遺跡:大崎町)

縄文時代晩期(約2,500年前)の土器と同じ層から出土して,底部には編み布の痕がついていることから,縄文時代晩期の土器と推定されています。

しかし,形や土器に使用されている土も,南九州では類のないものです。

どこからやってきた土器なのでしょうか。

公益財団法人鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書(8)「永吉天神段遺跡 第1地点」

永吉天神段遺跡_197-212x300.jpg)  |

中世の貴婦人のお墓(永吉天神段遺跡・大崎町)

今から約850年前のお墓が見つかりました。中国白磁2つ,羽釜のミニチュア土器,無銘湖州鏡(中国・宋の鏡)が副葬されていました。

喜界島の遺跡などで,女性のお墓から出土している例もあることから,当時この地域でも,身分の高い女性のお墓の可能性があります。

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(17)

|

|

|