立塚遺跡紹介動画

名主原遺跡現地説明会を行いました

12月17日(土),名主原遺跡(鹿屋市吾平町下名)の現地説明会を行いました。

当日は朝から雨が降る肌寒い中でしたが,県内各地や県外から合わせて80人の見学者が来跡されました。

現地説明会では,まず地層の説明をして,名主原遺跡の主な時代について紹介しました。

次に,遺跡で多く見つかっている,花弁形住居跡や竪穴建物跡について紹介しました。見学者の方々からは「花弁形住居というのを初めて見ました。鹿児島では多く見つかるのですか」,「ひとつの建物に,何人ぐらいの人が住んでいたのですか」といった質問などがあり,興味深く見学されていました。

受付の横では,遺跡で出土した,埋設土器・ガラス小玉・砥石・石包丁などを展示して紹介しました。本物の土器や石器を間近で見られ,説明を聞きながら,当時の人々の暮らしを想像されているようでした。

当日の配布資料は,以下のリンクからダウンロードできます。

「鹿児島城跡」国史跡指定答申記念企画展

埋蔵文化財センターでは,「鹿児島城跡」の国史跡指定(国史跡「城山」の追加指定及び名称変更)答申を記念し,鹿児島城跡の発掘調査で見つかった瓦や家紋入りの陶磁器を,ロビー展示しています。

同時に,「鹿児島城跡」の発掘調査報告書も手に取って読むことができます。

上野原縄文の森の企画展と合わせて,ぜひご覧ください。

期間:令和4年12月19日(月)~令和5年3月24日(金)

(土日祝日,12月29日~1月3日を除く)

時間:9時~17時

料金:無料

鹿児島城跡の発掘調査報告書(PDF)は,以下のリンクからダウンロードできます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(205)「鹿児島(鶴丸)城跡」

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(211)「鹿児島城跡(犬追物馬場・火除地)」

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(214)「鹿児島(鶴丸)城跡 -北御門跡周辺・御角櫓跡周辺・能舞台跡-」

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(215)「鹿児島(鶴丸)城跡 -総括報告書-」

その他の県内の展示機関

上野原縄文の森

鹿児島県庁1階ロビー

県歴史・美術センター黎明館1階ロビーおよび常設展示1階望岳堂

県立図書館1階閲覧室

鹿児島市立ふるさと考古歴史館

鹿児島市役所市民ギャラリー西別館1階

展示期間や料金等については,以下のリンクからご確認ください。

|

|

|

|

|

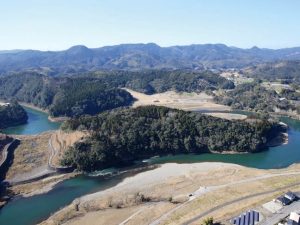

虎居城跡の発掘調査

虎居城跡は,さつま町にある中世山城跡の遺跡です。平成 20 ~ 21 年度に川内川激甚災害対策特別緊急事業の分水路建設に伴い約 60,000 ㎡が調査され,土師器や青磁・白磁など多くの遺物と共に,土塁や空堀,虎口といった山城跡ならではの遺構が見つかりました。

平成26・28年度には,北薩広域公園整備のため,確認調査が行われました。溝状遺構,炉跡,柱穴等の遺構とともに,土師器や陶磁器,金属製品等が出土しました。

今回も北薩広域公園の整備事業に伴い,令和4年11月から令和5年1月まで発掘調査を行っています。

これまでの調査で,中世の青磁や白磁,近世の染付や薩摩焼が見つかっており,山城跡の様子が明らかになってきました。1月までの調査期間で,さらなる発見が期待できます。

|

|

|

|

|

|

|

|

吾平小学校の立塚遺跡見学

12月1日,吾平小学校の6年生,40名が立塚遺跡の見学に訪れました。

子どもたちには,立塚遺跡で見つかった弥生時代の環状に並ぶ土坑墓や,柱跡などの遺構を目の前にして説明しました。

また,地層観察を行い,池田降下軽石や紫コラなどを紹介し,それらによって遺跡の年代が分かることを説明しました。

次に,実際にねじり鎌を持って発掘体験を行いました。土器や石器を見つけた子どもたちも多く,夢中になって取り組んでいました。

また,出土した弥生時代の土器や石皿,打製石斧など遺物の観察では,手に取って感触や重さを確かめ,興味深く観察していました。

子どもたちは,自分たちの学校の近くにこのような貴重な遺跡があることを実感し,地域の歴史や当時の人々の生活に関心を持つことができました。また,楽しい体験ができたと喜んでいました。

|

|

|

|

|

|

|

|

名主原遺跡現地説明会

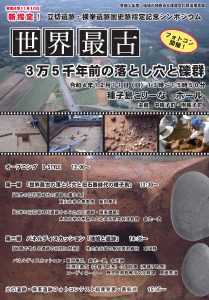

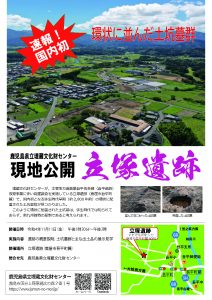

立塚遺跡現地公開報告

11月11日に,立塚遺跡(鹿屋市吾平町)の現地公開を行いました。

立塚遺跡では今年度の発掘調査によって,弥生時代早期(約2,800年前)の土坑群が見つかりました。これは墓跡(土坑墓)であり,さらに環状(楕円形)に並ぶ同時代の墓の発見は国内初であることから,その様子を多くの方に見てもらおうと,成果速報として開催しました。

平日の開催で,告知期間が短かかったにも関わらず,200人もの方に参加いただきました。

参加された方々は,土坑墓の大きさや数に驚いていらっしゃるようでした。また,地域にこのような貴重な遺跡があることにも,関心を持たれたようでした。

当日の様子および出土遺物を上野原縄文の森にて,速報展示しています。ぜひ,ご覧ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

かごしま遺跡フォーラム報告

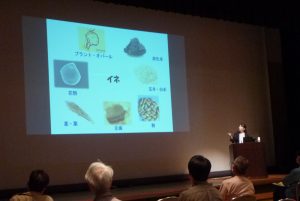

10月22日(土)に,霧島市の国分シビックセンターで,「かごしま遺跡フォーラム」を開催しました。

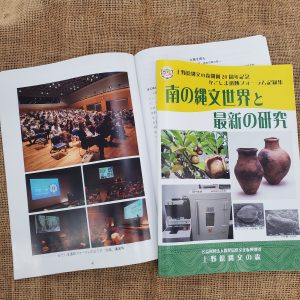

今回は,県立埋蔵文化財センター設立30周年,上野原縄文の森開園20周年,埋蔵文化財調査センター設立10周年の節目となるフォーラムで,「上野原遺跡と南の縄文世界」,「縄文時代の植物利用について」という2部構成で実施しました。

第1部は,県立埋蔵文化財センターの元次長で南九州縄文研究会前会長の新東晃一さんが,「上野原遺跡と南の縄文世界~縄文文化観の転換に迫る~」と題して講演されました。

上野原遺跡の発見と発掘調査の経緯についての話で,発掘調査によって分かった縄文時代早期の様子や南九州の縄文土器の特徴について説明されました。

第2部は,3人の方が講師となり,それぞれの発表がありました。

最初は,鹿児島県教育庁文化財課の眞邉彩さんが,「明らかになった縄文人の知恵と技」と題して発表されました。土器に残る「圧痕」(土器作りの過程で植物の種実や昆虫・貝などが粘土の中に混入し,土器を焼成した際に焼け落ちて空洞になったもの。また,布やカゴなどが圧着して付いた痕跡)から分かった,縄文時代の植物利用について発表されました。

次に,県立埋蔵文化財センター元所長で,現在は環境省環境カウンセラーとして活躍されている寺田仁志さんが,「縄文人を支えた南の豊かな森」と題して,旧石器時代から縄文時代にかけての南九州の気候や植生,食について発表されました。

最後は,熊本大学大学院の小畑弘已教授が,「土器を掘る~X線が映し出す雑草・害虫の真の姿~」と題して,熊本大学で行っているX線を使って土器の内部まで見透かす最新技術によって判明した,縄文時代の植物やその種子,昆虫についての発表がありました。

その後は,発表者3人がパネリストとなり,パネルディスカッションが行われ,縄文時代の人々が食べていたと思われる植物や,その栽培について議論が交わされました。

当日は,200人もの参加者があり,縄文時代の人々がどのような生活をしていたのか,そして最新の研究の成果について,聞き入っていました。ご参加ありがとうございました。

また,今回のフォーラムの資料集兼記録集は,上野原縄文の森で販売しております。興味のある方はぜひ,ご購入下さい。購入については,上野原縄文の展示館(0995-48-5701)までご連絡ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-212x300.jpg)