岩北小学校での出前授業

7月1日は,2つの小学校でワクワク考古楽授業支援(出前授業)を行いました。

まず午前は,曽於市立岩北小学校でした。3校時に,5・6年生に授業を行いました。これまでに子どもたちは,縄文時代が一番長く続いた時代であることを学習していましたが,1年を1㎜に換算した年表で表すと約14mとなり,その伸びていく年表の長さに驚いていたようでした。

次に,上野原遺跡(霧島市)や学校周辺の遺跡である原村遺跡(曽於市末吉町)について紹介しました。原村遺跡から出土した本物の土器や石器に触れて,縄文時代の生活を体感したようでした。

4校時は,全校児童で火起こし体験を行いました。上野原縄文の森の職員からレクチャーを受け,一生懸命火起こしに取り組んでいました。子どもたちといっしょに,先生方も息を切らしながら取り組んでいました。火を起こす大変さを学んだことと思います。

また,今回は曽於市広報の方が,取材に来られていました。近いうちに曽於市市報に紹介されるかもしれません。

|

|

|

|

|

|

|

|

潤ヶ野小学校での出前授業

6月23日,志布志市立潤ヶ野小学校で,5・6年生にワクワク考古楽を実施しました。

5校時は,「地域の歴史や史跡,文化財を知ろう」というめあてで学習を進めていきました。

初めに,日本を代表する縄文時代の遺跡である上野原遺跡が鹿児島にあることにふれ,早い時期から大規模な集落があったことを紹介しました。また,鹿児島は多くの火山やカルデラがあり,火山の堆積物によって地層ができていること,人々は火山とともに生活してきたことを確認しました。

次に,地域の歴史として,潤ヶ野小周辺の遺跡について紹介しました。学校が多くの遺跡に囲まれていることにも興味をもっていましたが,特に潤ヶ野小自体が遺跡の上に建っているということに,子どもたちはとても驚いていました。

また,多くの土器に触れ文様を確認しながら重みを実感したり,石器はどのように使っていたのか持ち方を考えたりしました。

6校時は,火起こし体験を行いました。舞錐(まいぎり)をバランスよく下ろして火を起こすのが難しかったようですが,「自分の力で火をつけたい」と一生懸命取り組んでいました。どの子も汗びっしょりになりながら,火を起こすことができました。

|

|

|

|

南永小での出前授業

6月8日,伊佐市立南永小学校で,ワクワク考古楽を実施しました。

まず,これまでの発掘調査の結果から分かった鹿児島の縄文時代の様子について,紹介していきました。子どもたちは,鹿児島で出土する土器の多くは縄の文様でなく,貝でつけられた文様であることに驚き,土器を見ながらどの部分が貝でつけられたところかを探していました。

また,実際に土器に触れながら古い順に並び替えたり,様々な石器の用途を考えたりすることができました。

最後に,これまでの授業で学習したことや今回の授業について質問タイムを設けました。縄文時代の人々の服装や住居など当時の人々の生活をより深く考える時間になりました。

|

|

|

|

佐多小学校での出前授業

6月17日,南大隅町立佐多小学校で,ワクワク考古楽出前授業を5・6時間目に行いました。

5時間目では,6年生に縄文時代の遺跡を紹介し,発掘調査でわかったことから昔の人々がどのような暮らしをしていたか,衣・食・住の観点に分けて説明しました。これまでの授業で学習したことを振り返りながら,興味深く聞いていました。

また,同町内にある大泊貝塚から見つかった縄文時代の土器片を持参し,実際に触ってもらいました。子どもたちは,土器の文様を観察したり,重さや厚みを実感したりしていました。中には破片どうしがくっつかないかと,接合を試してみる子どももいました。

6時間目は,5年生も加わり,火起こし体験を実施しました。「舞錐(まいぎり)」を使って火を起こすのは大変でしたが,先生方の手伝いもあって,どの子も火を起こすことができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

山崎小学校での出前授業

6月10日,先日子どもたちが発掘体験を行ったさつま町立山崎小学校で,ワクワク考古楽出前授業を実施しました。

「縄文のむらのくらしの様子について想像してみましょう」というめあてを立てて,県内外の縄文時代の遺跡から見つかった建物跡の遺構,土器や石器の遺物から当時の人々がどんな生活をしていたか説明しました。

子どもたちは,先日の発掘体験の様子を思い出しながら,授業を受けていました。

また,県内の遺跡から出土した本物の土器や石器を展示しました。昔の人々が使っていた本物の遺物であることに驚いていました。

|

|

|

|

|

|

遺跡で発掘体験

6月2日,発掘調査をおこなっている井手原遺跡(さつま町)で,同町の山崎小学校6年生が発掘体験を行いました。

遺跡の担当者の説明を聞いた後,移植ごてやてみをもって,少しずつ掘り進めていきました。しばらく掘り進めると,黒曜石のかけらが出土し,子どもたちは声を上げて喜んでいました。終了間近になっても,まだまだやりたいと発掘体験を楽しんでいました。

今回の様に,発掘調査を行っている遺跡では,見学や発掘体験が可能です。詳しくは,埋蔵文化財センターまでお問い合わせください。

|

|

|

|

|

|

ワクワク考古楽出前授業~霧島市立国分小学校

1月28日,霧島市立国分小学校の6年生4クラスに,「ワクワク考古楽授業支援(出前授業)」を実施しました。

国分小学校と国分高校の運動場のある一帯は,島津義久が居城とした国分(舞鶴)城跡として有名です。また,縄文時代から近世までの複合遺跡「本御内(もとおさと)遺跡」でもあります。

授業内容は,まず,平成29年度に国分高校の校舎改築事業に伴い実施された,本御内遺跡の発掘調査成果の紹介を中心に行いました。子どもたちは,発掘調査で見つかった遺構の写真から,「昔から人々がここで暮らしていたんだ」,「授業で学習した,竪穴住居や掘立柱建物が見つかってるんだ」と歴史を実感していました。また,同じく発掘調査で見つかった土器や石器,陶磁器などの遺物を手に取ったり使い方を想像したりと,興味深そうにしていました。

次に,国分小学校に関連のある歴史や文化財について紹介しました。島津義久や島津亀寿(しまづかめじゅ,じめさあ)が国分(舞鶴)城に住んでいたこと,今も小学校に残る朱門の由来などを説明しました。

子どもたちは今回の出前授業を通して,授業で学んだ歴史が身近にあることを実感できたようでした。今後も校区や郷土の歴史・文化財について,関心をもってくれることを期待しています。

|

|

志布志市立尾野見小学校での出前授業

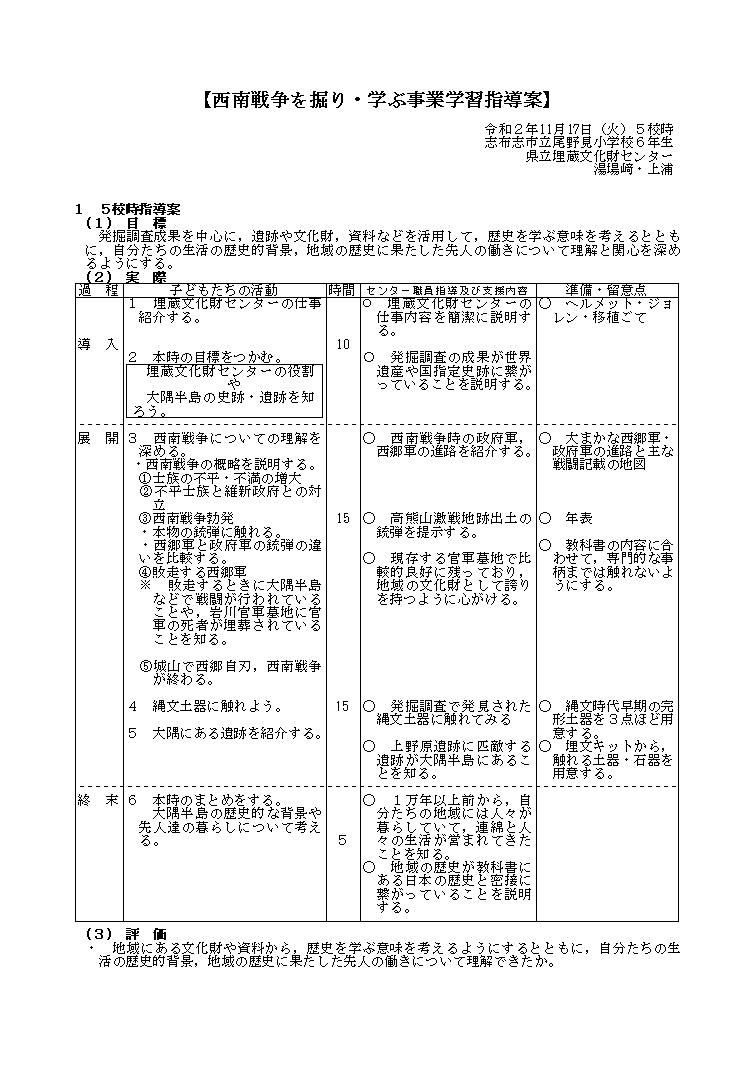

11月17日,志布志市立尾野見小学校6年生に,ワクワク考古楽を実施しました。

始めに,県立埋蔵文化財センターの仕事と役割を説明しました。そして,その発掘調査の成果が,明治日本の産業革命遺産の世界文化遺産登録や,鹿児島(鶴丸)城の御楼門,上野原遺跡などの施設の復元に生かされていることを紹介しました

6年生は,社会科で明治維新前後の時代を学習中でしたので,西南戦争と関連する史跡で,近隣にある岩川官軍墓地(曽於市大隅町)の発掘調査成果を紹介しました。また,伊佐市大口の高熊山で出土した銃弾も紹介しました。実際に手に持ってみると,小さいわりにかなりの重さがあることに歴史を感じているようでした。

他にも,縄文時代の遺跡の発掘調査成果を紹介しましたが,本物の土器や石器に触れ,古代の人々の生活を想像しているようでした。特に,1年を1ミリの長さで表した年表巻物を作製し提示しましたが,教科書に載る歴史が17mで,そのうち縄文時代の長さが14mにもなることに驚いていました。

子どもたちが積極的に発表してくれて,とても授業の行いやすい雰囲気でした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

曽於市立大隅中学校での出前授業

11月2日に,曽於市立大隅中学校でワクワク考古楽(出前授業)を学年ごとに実施しました。体育館で授業を行いましたが,少し肌寒い日で体育館の床も冷たく感じました。それでも生徒たちは,しっかりと私たちの話を聞いてくれました。

学習の内容は,まず県立埋蔵文化財センターの業務と役割を説明しました。その中で,上野原遺跡や鹿児島城の御楼門の復元,明治日本の産業革命遺産の世界遺産登録などに,発掘調査の成果が生かされていることを紹介しました。

次に,5月・6月に行った学校近くの岩川官軍墓地(西南戦争時の政府軍墓地)の調査を説明しました。西南戦争に関係する史跡が,身近な地域に残っていることに興味を持ってくれたのではないかと思います。

さらに,東九州自動車道建設に伴い発掘調査を行った定塚遺跡(曽於市大隅町)で出土した,本物の縄文時代の土器(角筒形やレモン形)や大きな石皿などを持っていき,紹介しました。生徒たちは実際に遺物に触れる活動を通して,歴史を感じているようでした。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ワクワク考古楽in廣牧遺跡

10月21日,鹿屋市立吾平小学校の6年生が理科の授業の一環で,学校の近くで発掘調査を行っている廣牧遺跡の見学にやって来ました。今回のワクワク考古楽では,主に地層(土層)の成り立ちを学ぶ活動を中心に実施しました。

始めに,廣牧遺跡について紹介しました。発掘調査の様子を間近で見ることができ,昔の人々の暮らしの様子を聞いて,子どもたちは驚いていたようでした。

次に,6,400年前の池田火山灰(池田湖由来の火山灰),7,300年前のアカホヤ火山灰(鬼界カルデラ由来,現在の三島村硫黄島など)の地層を観察しました。子どもたちは,それぞれの火山灰の説明を興味深く聞いていました。

また,火山灰を採取したり,顕微鏡で観察したりしました。本物の火山灰に触れる活動を通して,理科の学習内容の定着に役立ったのではないでしょうか。

地層の学習以外にも,土器や石器などの遺物,実際の発掘調査についても質問があり,学習意欲の高さが伝わってきました。

今回の様に,学校の近くで発掘調査がある際は,学習の一環として見学が可能です。身近な遺跡を,ぜひご活用ください。

|

|

|

|

|

|