1/26は文化財防火デー!

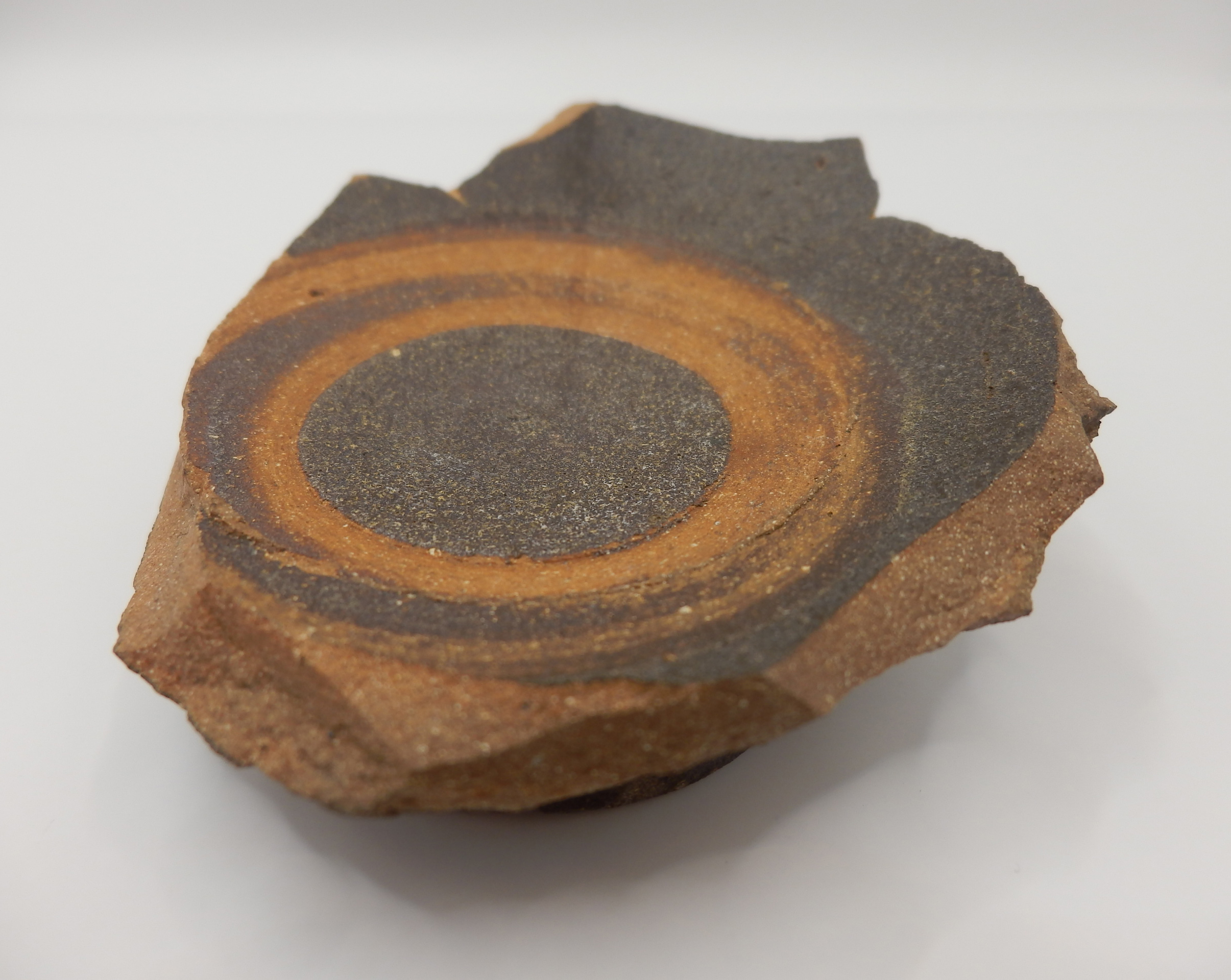

「蛇の目釉剥ぎ」(原村遺跡:曽於市)

令和7年度補助事務員(整理作業員)募集について

鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,令和7年度補助事務員(整理作業員)を募集します。

募集期間 令和7年1月23日(木)~令和7年2月7日(金)

詳しくは,下記の募集要項(PDF)をダウンロードしてご覧ください。

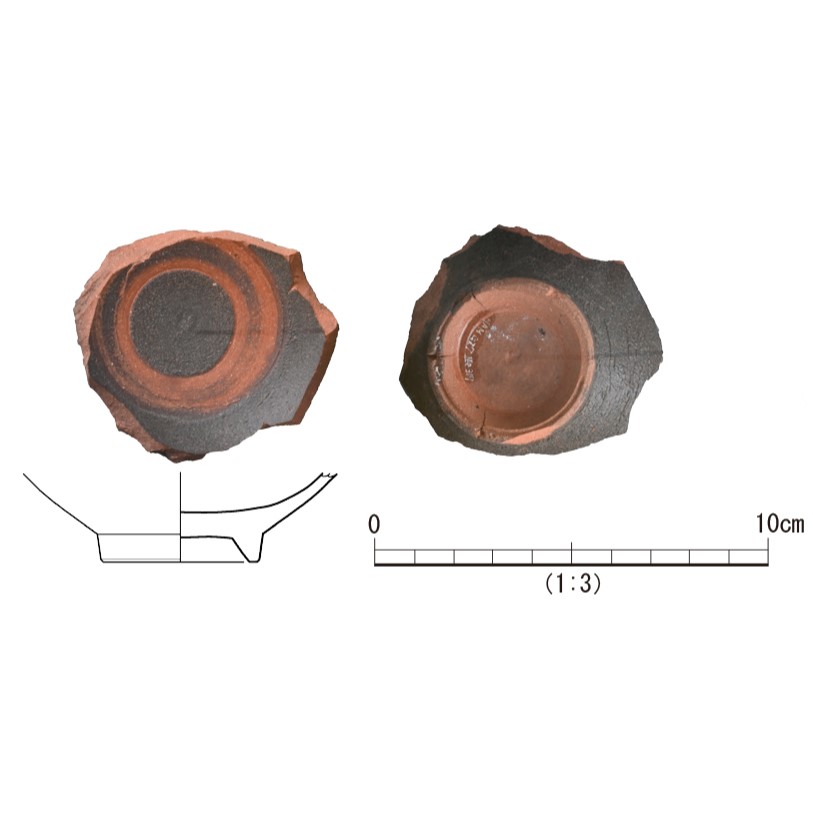

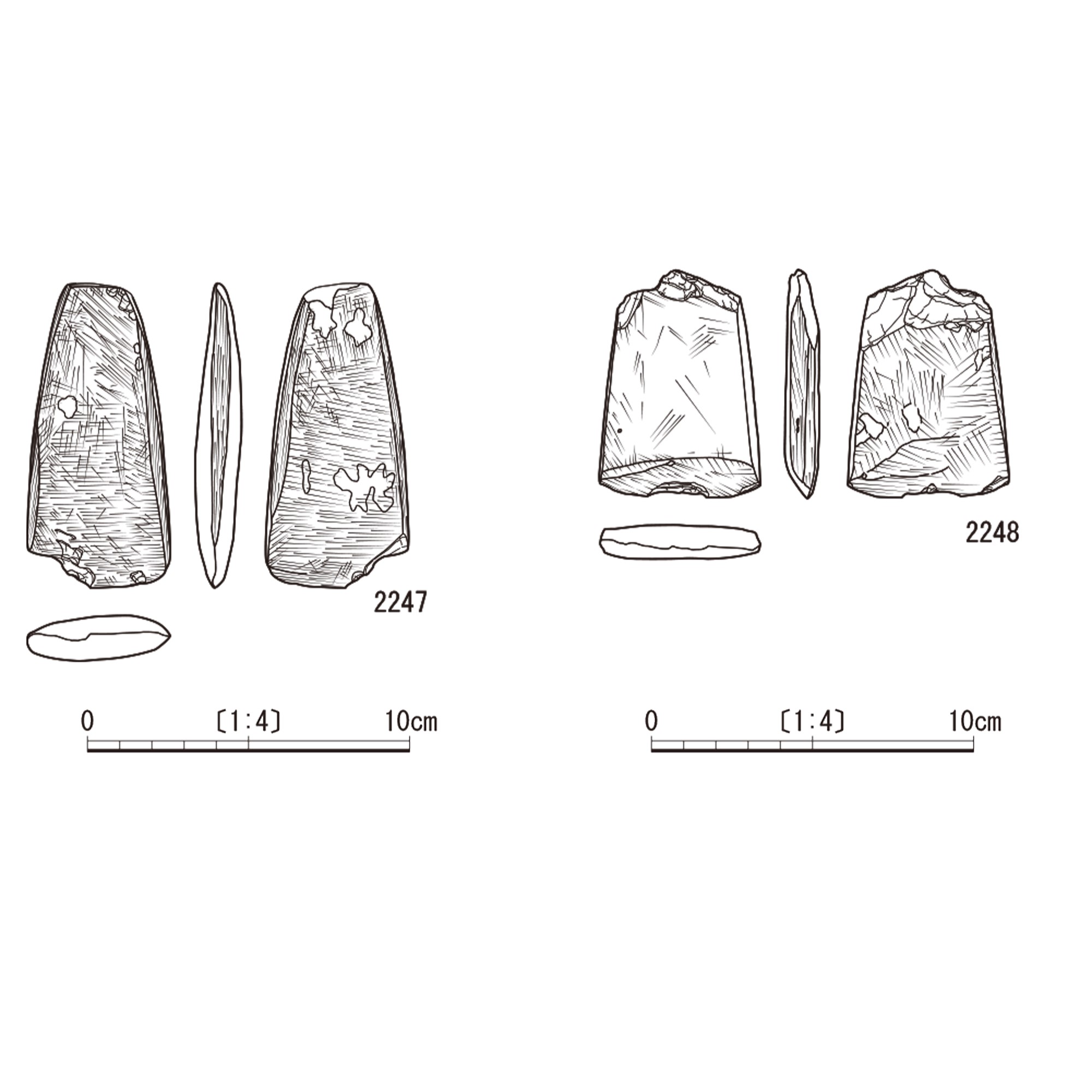

「蛇紋岩製石斧」(中津野遺跡:南さつま市)

「蛇紋岩」とは,暗緑色から黄緑色の光沢のある岩石で,蛇の皮の模様に似ていることから名付けられました。地学的には蛇紋石を主成分とする岩石を蛇紋岩といいます。硬さはモース硬度で表すと「3」で,10円玉硬貨と同じくらいです。

下の2点は,蛇紋岩で作られた縄文時代の磨製石斧です。蛇紋岩製磨製石斧は,縄文時代早期から晩期まで継続的に出土し,特に後期から晩期にかけて出土量・遺跡数が増えます。分布は鹿児島湾周辺を中心として北薩・南薩に集中する傾向があります。

|

|

考古ガイダンス第50回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第50回 国分の大地に「上野原縄文の森」 - ■連載を終えるに当たって■

遺跡の研究はおもしろいものです。遺跡についての新しい発見は,古代へのロマンをかき立ててくれます。

遺跡の研究はおもしろいものです。遺跡についての新しい発見は,古代へのロマンをかき立ててくれます。

鹿児島県の考古学は,゛考古学の開拓者゛と呼ばれる山崎五十麿氏によって県内の遺跡が中央の学会に紹介されたことにはじまり,大正8年の橋牟礼川遺跡や大正9年の出水貝塚などのちの本格的な学術調査の誘因となりました。- その後,木村幹夫氏や寺師見國氏,河口貞徳氏等は多くの遺跡調査をてがけ,論文を発表し,その成果は今では南九州の考古学研究の基礎となっています。

- かごしま考古ガイダンスでは,昭和49年に始まった九州縦貫自動車道建設,西・東回り自動車道建設,九州新幹線建設,農業開発総合センター建設などの大規模開発に伴う発掘調査,さらには県・市町村関係の諸事業,重要遺跡確認調査などの成果,火山灰とのかかわり,県外や大陸との関係,科学的な処理法などさまざまな角度からのアプローチを試みました。時には学術的に,時には物語風に鹿児島の遺跡の特色を紹介してきました。

遺跡は,自然環境とともに私たちの生活に欠くことのできない歴史的環境の重要な要素のひとつであると同時に,貴重な歴史を解明する上での研究資料として欠かせないものでもあり,研究者以外のかたにとっても地域の歴史を実地に学習する場として大切であることはいうまでもありません。

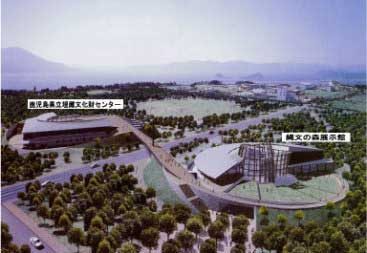

平成14年10月,霧島市を見下ろす上野原台地には,ふれあい・学び・親しむ場として,南九州の地域文化を世界に発信する拠点となる「上野原縄文の森」が完成しました。

「上野原縄文の森」には,縄文時代早期の環境を復元した広大な落葉広葉樹の森・照葉樹の森の中に,埋蔵文化財センターや展示館などが建設されました。36ヘクタールの広大な敷地の中に縄文時代の自然や暮らしを体感できるさまざまな環境が整えられました。例えば,埋蔵文化財センターでは,莫大な出土品から人類の歴史を復元する過程を目の当たりにすることができますし,県内外の遺跡をジオラマ模型などで紹介する展示館では,南九州の縄文時代の生活や文化の移り変わりを学ぶことができます。屋外に出れば「祭りの広場」をはじめ野外スペースが設けられ,四季の移り変わりの中で先史時代の生活体験に触れることができます。

また,敷地内には,訪れた人たちが縄文のムラの雰囲気を実感できるさまざまな公開施設があります。実際に発掘された住居跡や集石・土坑などの実物を公開する半地下施設や,火山灰を中心とした土層の歴史を直接見ることの出来る土層観察所,そして十軒の竪穴住居など縄文時代早期の復元集落などが造られています。

埋蔵文化財センターの機能のひとつとして,インターネットを介した情報発信が1つの目玉として盛り込まれています。文化財に関するさまざまな知識や情報を提供するだけでなく,利用者が積極的に活用できる情報資源として,学校教育や生涯学習・地域研究に応用できるシステムの構築も視野に入れて整備されています。

上野原の台地は,もともと国分上野原テクノパークとして,最先端の技術を持つ企業の工業団地としての使命を期待されていました。しかし全国に類を見ない貴重な遺跡の発見は,その使命を大きく変えました。上野原遺跡の発見によって,今まで教科書に載ることのなかった南九州の個性的な歴史や地域文化に光が当てられ,「上野原縄文の森」として蘇り,情報発信源として世界に向けてアピールする舞台の役割を期待されています。 - ■現代に語りかける遺跡■

- 過去は未来へのカギとよくいわれます。人間は過去と断絶しては決して前に進めないものであり,過去の重みに支えられることによって,はじめて未来へ確実な一歩を踏み出せるのです。わたしたちをとりまく環境や生活スタイルの急激な変化の中,今一度,過去を振り返ってみたいものです。

遺跡(埋蔵文化財)は,我々の先人たちが身の回りの自然と深く関わり合いながら,独自の文化を築き上げてきたことを端的に教えてくれます。また,そこが数千年前の祖先の生活の場であったという事実を知ることは,その土地の新たな意味を発見することであり,その土地への親しみや愛着につながるはずです。さらに,同じ土壌に生きた先人たちの思いを,発掘調査で得た遺構(住居・貝塚など)や遺物(土器・石器・木器など)等の事実を通して,自分自身を見つめ直すことにもつながります。

私たちは,いつでも,どこでも,学習する機会があり,その機会は自らが選ぶことができます。学校では,総合的学習や社会科・余暇の時間・体験学習で,一般のみなさんは生涯学習の場として,蘇った「上野原縄文の森」や県内の遺跡を活用されることになることでしょう。

過去を振り返り,現代を見つめ,未来に夢を託すことや生きる力の一助になればと願っています。 - 最後になりましたが,考古ガイダンスは全50回をもって,終了いたします。ご愛顧ありがとうございました。次連載については,現在,検討中ですのでしばらくおまちください。

- (文責)馬籠 亮道・青崎 和憲

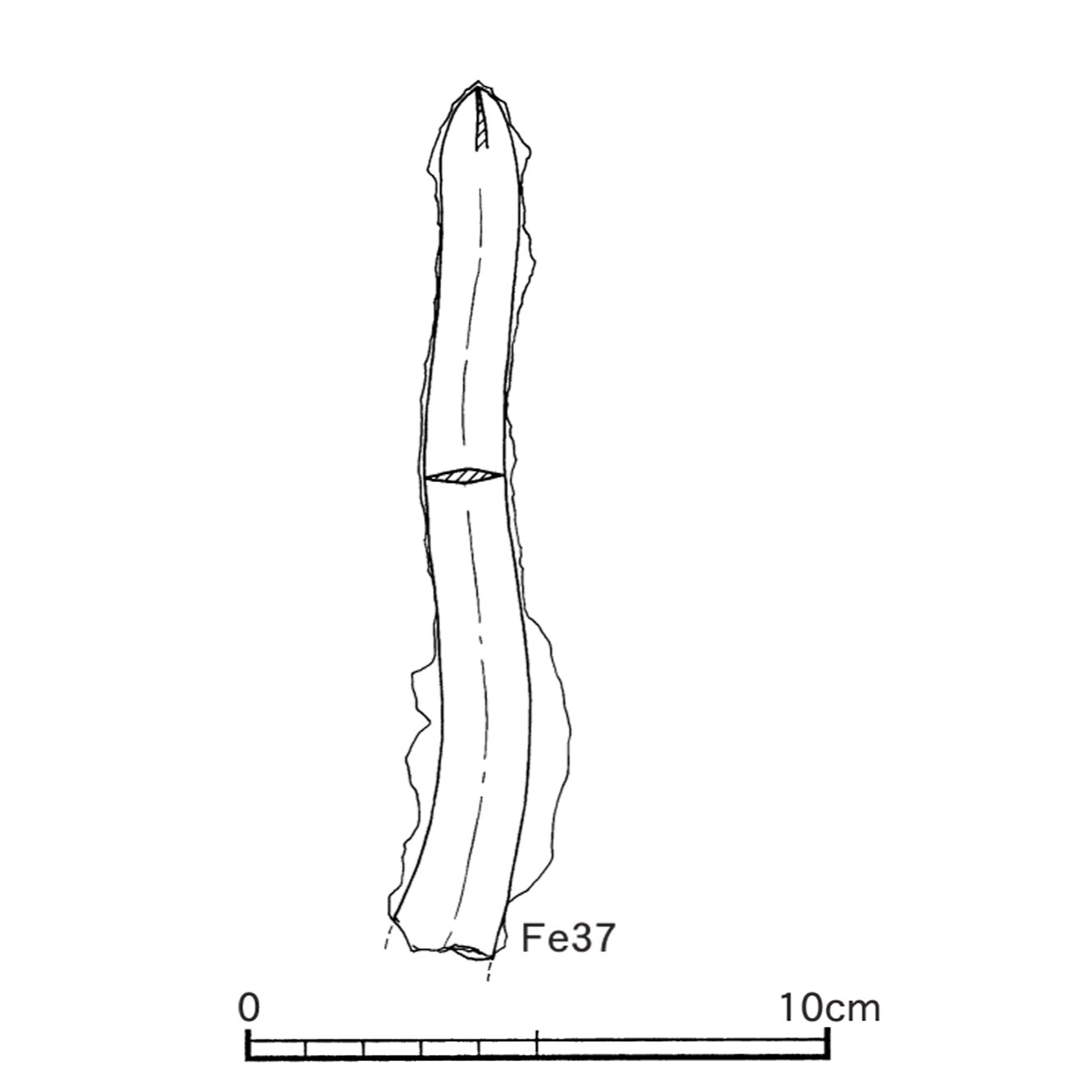

「蛇行剣」(南摺ヶ浜遺跡:指宿市)

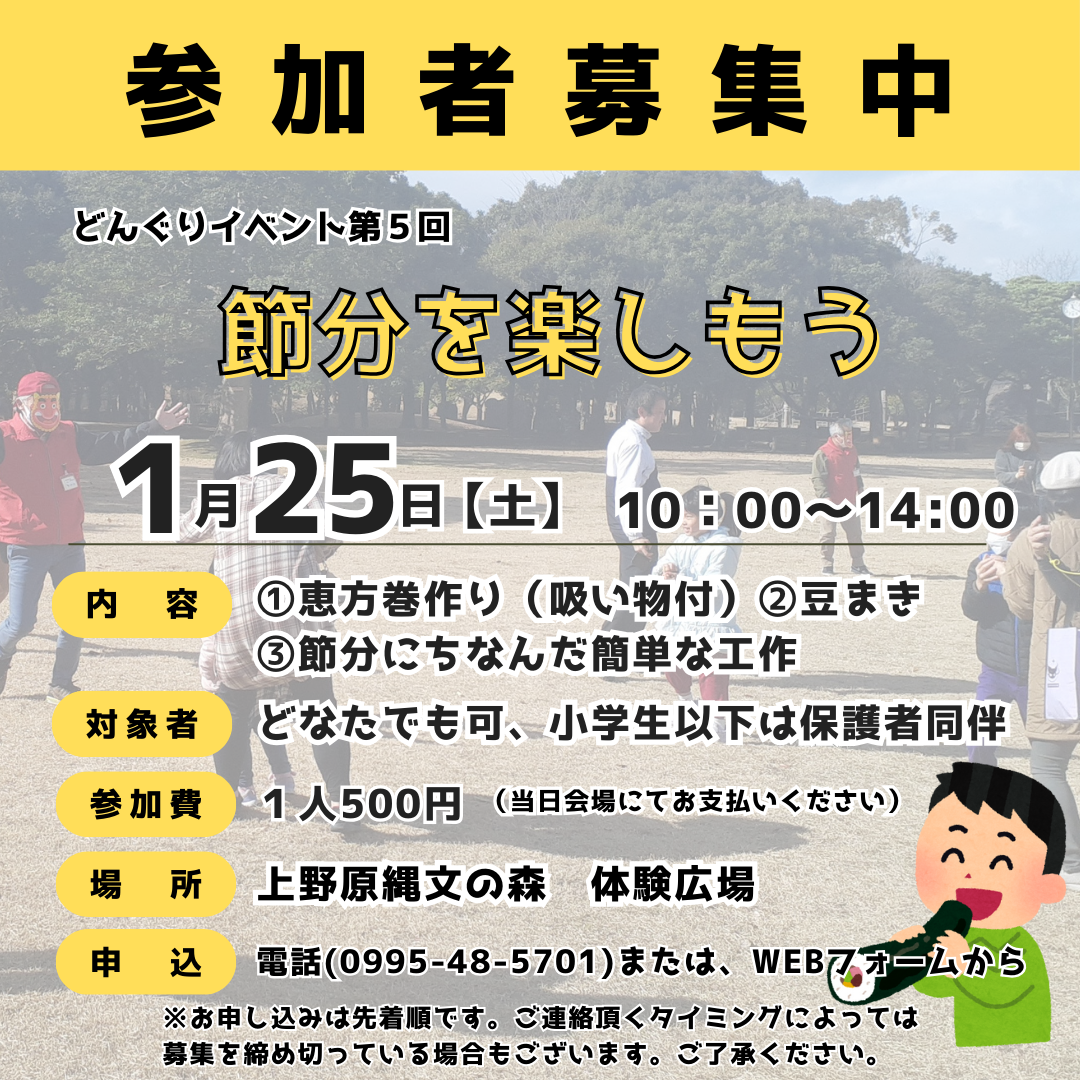

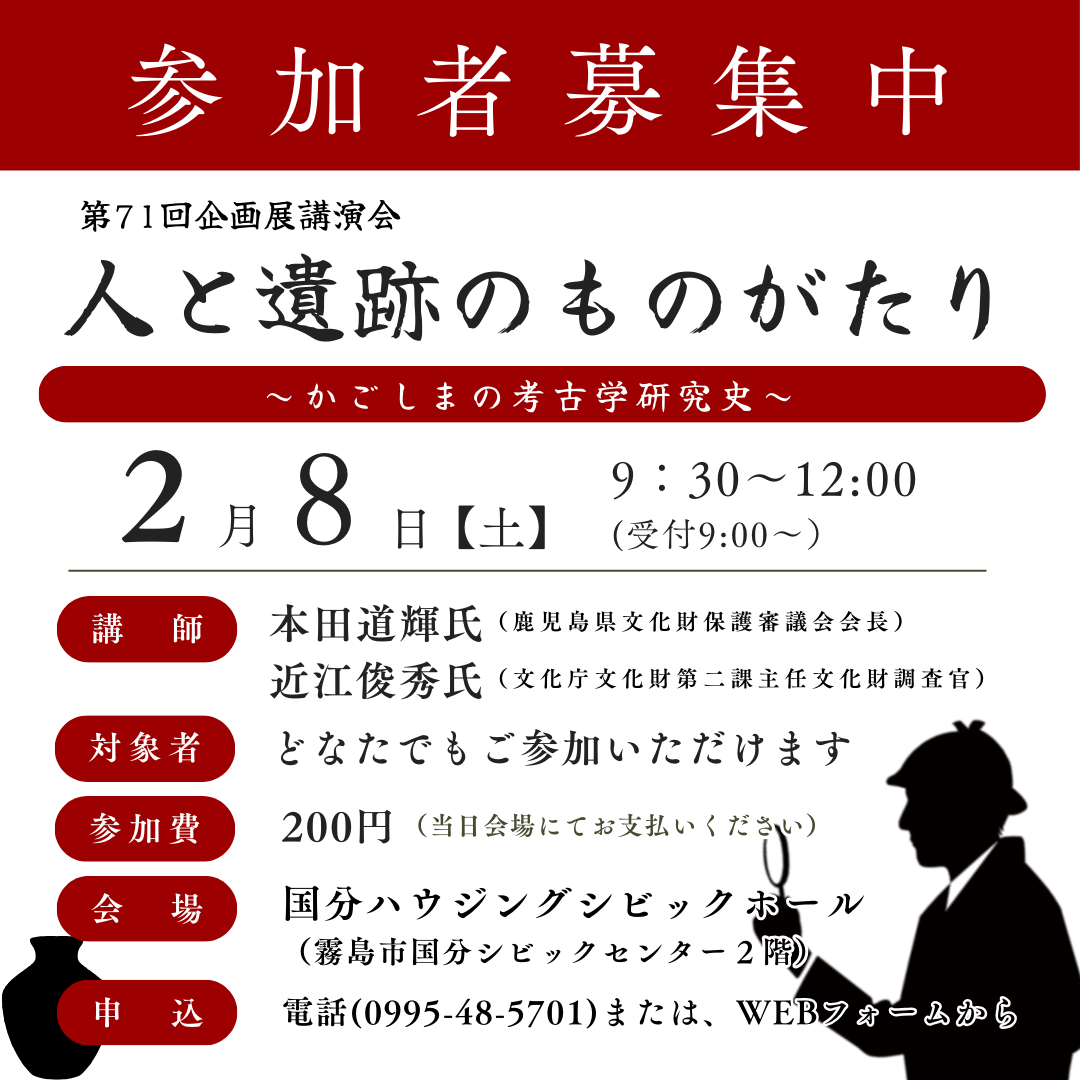

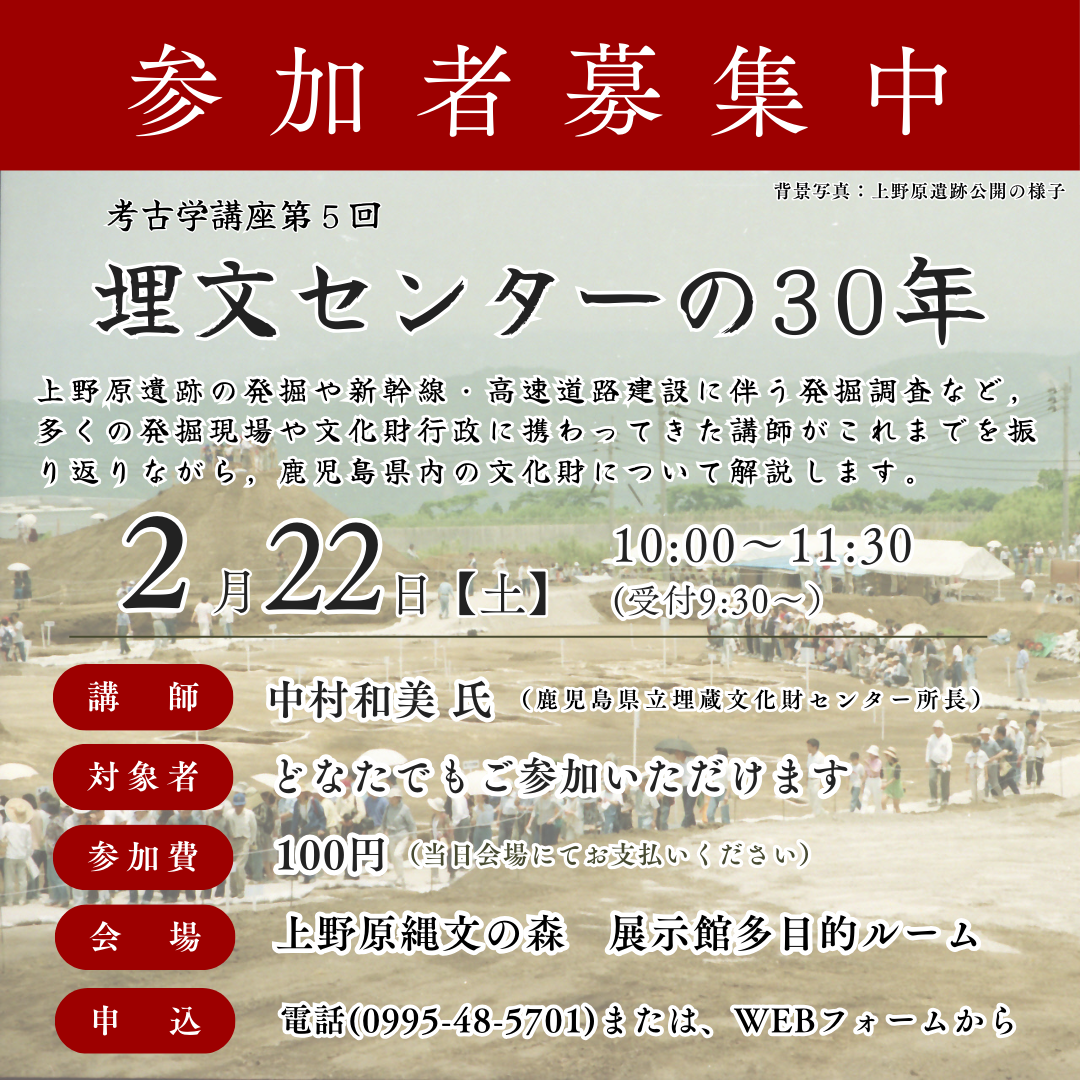

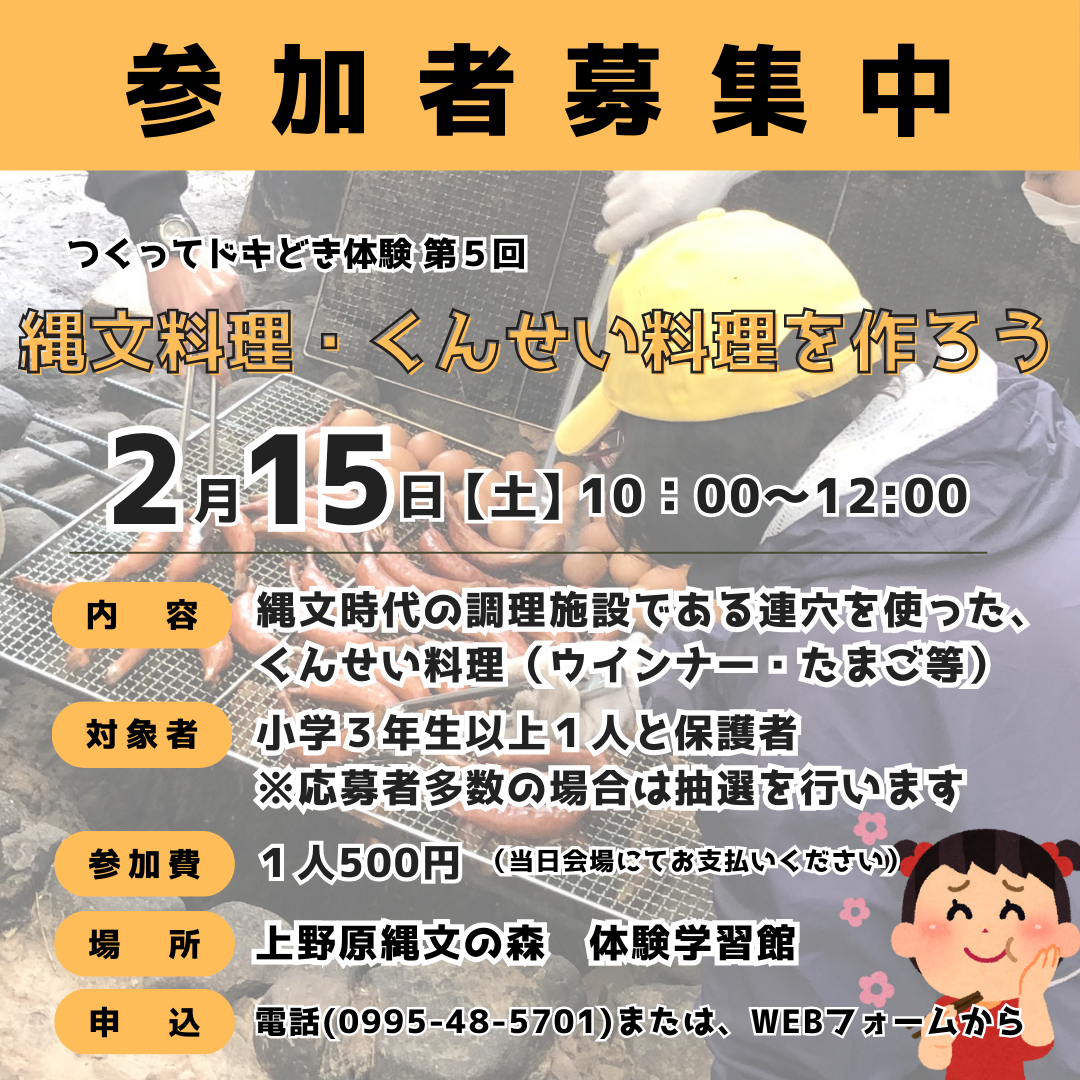

募集中のイベントを紹介します

1/12現在参加者を募集しているイベントを紹介します。

ご参加を希望される方は電話(0995-48-5701)又は申込みフォームよりお申し込み下さい。

※ご連絡頂くタイミングによっては募集を締め切っている場合もございます。ご了承ください。

下城跡発掘調査現地説明会

令和6年12月22日,今年度,発掘調査を実施している下城跡(しもじょうあと・姶良市北山)で,現地説明会を行いました。

下城跡は,戦国時代の山城跡で,これまでの調査において,多くの曲輪(建物が建っていたと思われる平坦面)や,曲輪と曲輪の間に設けられた空堀が見つかっています。

今回の説明会で,その特徴を紹介しました。

曲輪では,建物の柱跡と思われる穴や炉と思われる土が焼けた跡が見つかっていること,また,空堀では埋まった土の様子等を紹介しました。

当日は約160人の参加をいただき,みなさん,曲輪や城跡の説明を聞きながら,当時の様子に思いを馳せていらっしゃいました。

また,「南の縄文文化展」を北山伝承館で開催しました。こちらもたくさんの方々がお見えになり,発掘調査で見つかった遺物等を興味深くご覧になっていました。

|

|

|

|

|

|

|

|

1/13開園・14休園です

1/13(月祝)は開園しております

1/14(火)は振替の休館となりますので、よろしくお願いいたします

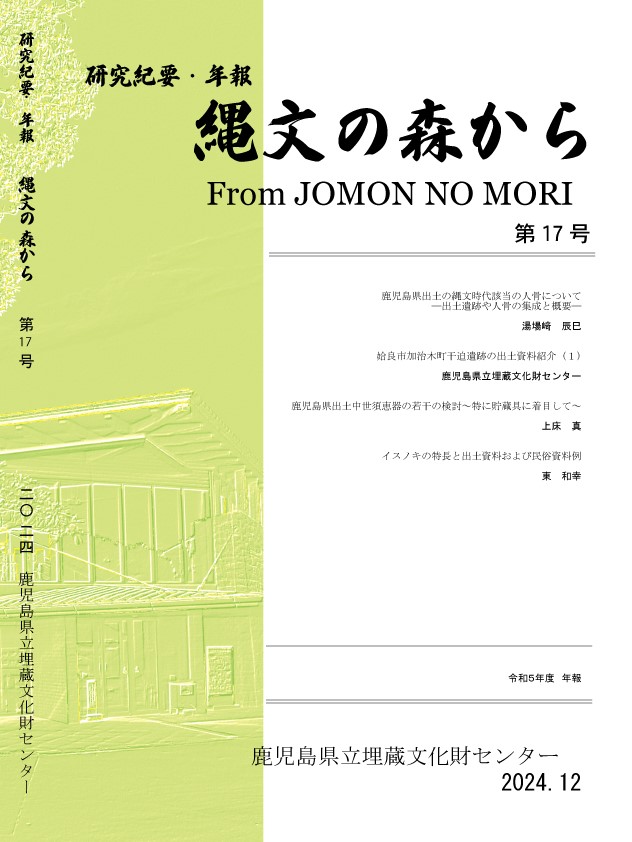

研究紀要第17号

鹿児島県出土の縄文時代該当の人骨について―出土遺跡や人骨の集成と概要―

湯場﨑 辰巳

姶良市加治木町干迫遺跡の出土資料紹介(1)

鹿児島県立埋蔵文化財センター

鹿児島県出土中世須恵器の若干の検討~特に貯蔵具に着目して~

上床 真

イスノキの特長と出土資料および民俗資料例

東 和幸