縄文の森から 平成26年7月

平成26年7月31日(木)

体験メニューデモンストレーション実施中

8月に入り,暑い日が続いています。夏休みの上野原縄文の森は,子どもたちの笑い声のおかげでとっても賑やかです。

上野原縄文の森では,次の日時で,人気の体験メニューの中から,作り方を紹介するデモンストレーションを実施します。作り方をマスターした後は,体験学習館でオリジナルの作品を作ってみませんか。

【開催日】8月6日(水),8月20日(水),8月27日(水)

【時 間】1回目 午前11時00分~ 2回目 午後2時30分~

各回30分程度

【場 所】展示館ホール

【内 容】体験学習館でできる体験の中から,人気のメニューの作り方を紹介します

8月 6日…アクセサリー作り

8月20日…どんぐりアート

8月27日…弓矢作り

【料 金】観覧無料

アクセサリー作り

弓矢作り

どんぐりアート

デモンストレーションの様子

【問合先】 TEL 0995-48-5701

E-mail: uenohara@jomon-no-mori.jp

かごしまの遺跡第4号

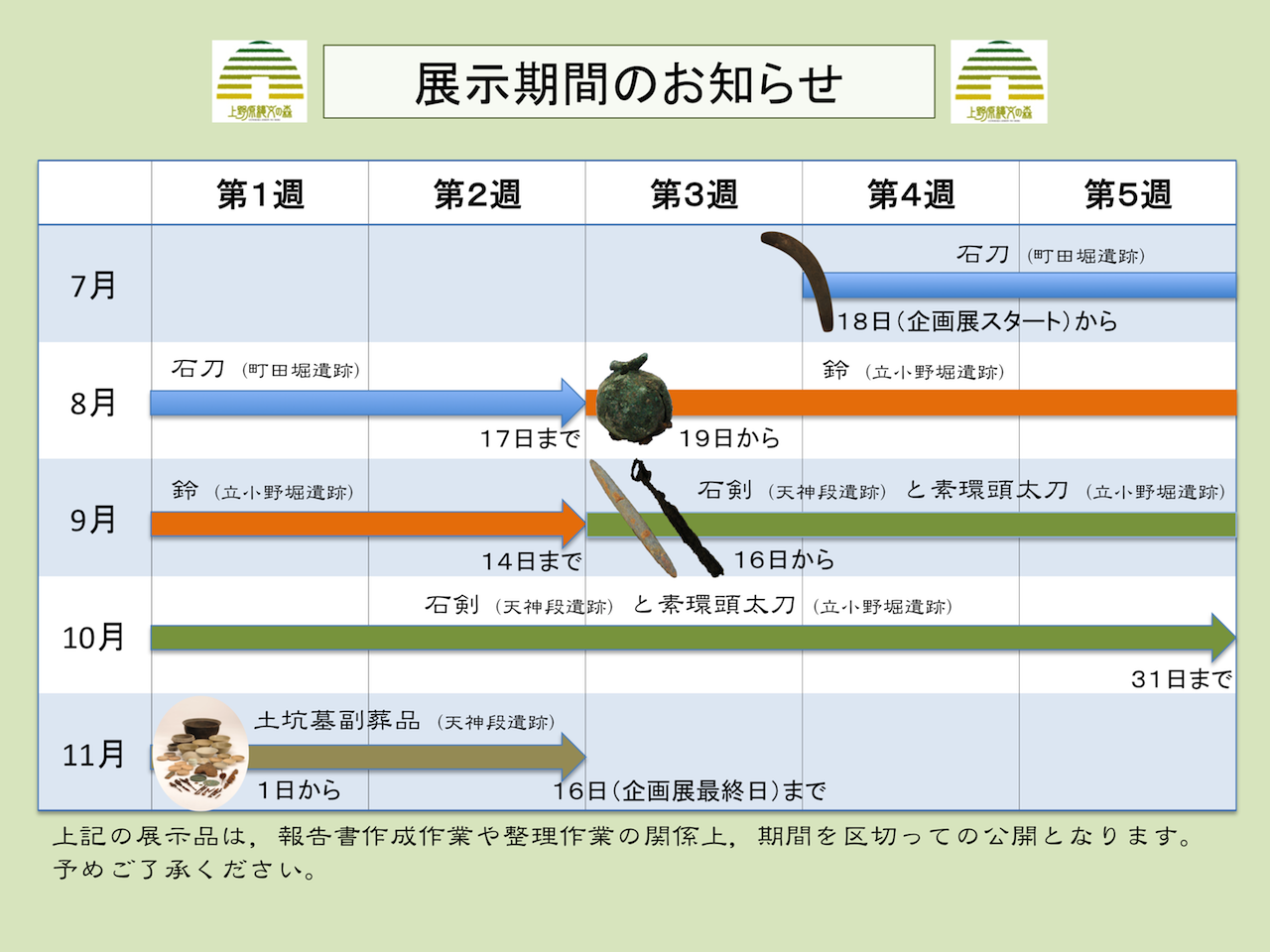

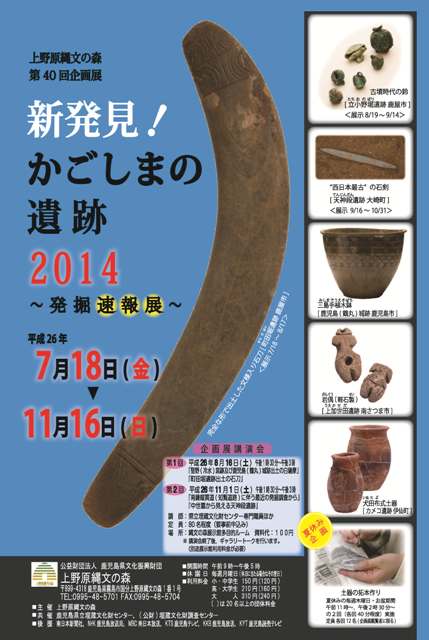

第40回 新発見!かごしまの遺跡2014

- 上野原縄文の森 第40回企画展

新発見!かごしまの遺跡2014

~発 掘 速 報 展~ - 開催期間:平成26年7月18日(金)~平成26年11月16日(日)

-

平成25年度に発掘調査や整理作業・報告書刊行を行った遺跡を中心に,最新の情報を紹介しています。

11月からは,天神段遺跡(大崎町)で出土した土坑墓副葬品<展示11/1~11/16>を紹介します。

-

- ■主な遺跡の紹介~企画展スライドショーから~■

-

- ■注目の一品~企画展展示品から~■

-

「土坑墓副葬品」【天神段遺跡出土】

中世の土坑墓から,多くの副葬品が出土しました。この副葬品は,和鋏や鉄鏃,青銅製の鏡や古銭,青磁や白磁など,非常にバラエティに富んでいます。このような副葬品をもつ土坑墓は全国的にも珍しく,貴重な資料になると考えられます。

(11月1日~11月16日までの期間展示)右の写真は,副葬品が出土した土坑墓のひとつです。 - ■企画展講演会■

-

※終了しました - ■ギャラリートーク■

-

企画展開催中に展示の解説を行います。 【日時】 開催中の毎週土・日・祝日 1回目 10:30~ 2回目 14:30~ ※各回30分程度 【会場】 企画展示室 -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

縄文の森から 平成26年6月

平成26年6月20日(金)

『

上野原縄文の森体験エリアの古代池で,「大賀ハス」が見ごろを

「大賀ハス」とは,昭和26年千葉県千葉市

つまり,古代のロマンを肌で感じとれる上野原縄文の森にぴったりの花なのです。

ご来園いただき,ぜひご覧になってください。

開花が始まりました♪

水面に映る・・・

ガマと大賀ハス

開花を待つ「つぼみ」たち

【問い合わせ先】

TEL 0995-48-5701

メール uenohara@jomon-no-mori.jp

平成26年6月10日(火)

上野原縄文の森

ミュージアムコンサートのお知らせ

壮大な歴史のロマンを感じながら聴く

霧島国際音楽祭出演者

日 時 平成26年7月19日(土)

13:00~14:00

場 所 鹿児島県上野原縄文の森展示館ホール

料 金 無料

申込み 不要

出 演 神田 将(エレクトーン奏者)

曲 目 グリーグ:ペールギュントより朝

スメタナ:モルダウ ほか

問い合わせ 上野原縄文の森

事業課

電話 0995-48-5701

前回(平成24年7月31日)の様子

〔神田 将プロフィール〕

1967年生まれ。東京都出身。たった1台のエレクトーンでフルオーケストラに迫るサウンドを奏で,電子楽器の常識を覆したエレクトーン奏者。とくにクラッシック作品の演奏を得意とし,カザルスホールなどのクラッシック音楽専用ホールでのリサイタルを2006年以来続ける。

埋文だより第64号

紀要第7号

石器石材としての大川原産珪質岩

石器石材としての大川原産珪質岩黒川 忠広

鹿児島県における中世掘立柱建物跡の基礎的研究

-県本土を中心とした集成とと若干の考察-

相美 郁恵

鹿児島(鶴丸)城下の計画性

東 和幸

志布志市高吉B遺跡出土品の分析結果について

東 和幸,(株)パレオ・ラボ,(株)パリノ・サーヴェイ

鹿児島県内出土のガラス玉の化学分析

中井 泉,柳瀬 和也,松﨑 真弓,澤村 大地,永濵 功治

地域の素材を生かした社会科の学習指導

-地域にある史跡や遺物を活用した歴史の授業を通して-

宗岡 克英

万之瀬川流域の上水流遺跡出土東南アジア陶器の資料紹介

上床 真

収蔵遺物保存活用化事業-竪野(冷水)窯跡の再整理を中心に-

調査課第一調査係

京田遺跡出土木簡のレプリカ製作-墨書の再検討と実測図の修正-

調査課第二調査係

---------------年報

平成25年度

縄文の森から 平成26年5月

平成26年5月30日(金)

常設展示室の河口コレクションコーナーをリニューアルしました。

河口コレクションのうち

南さつま市加世田「

常設展示室で,長年,鹿児島県の考古学をリードしてきた考古学者,

今回は,南さつま市加世田川畑にある上加世田遺跡です。

上加世田遺跡は,縄文時代後期から晩期(約3,500年~3,000年前)の遺跡として知られています。

遺跡からは,

平成26年5月28日(水)

6月21日(土)実施の一日縄文人体験の参加者募集について

第1回のテーマは,「縄文の彩(いろ)・顔料を作ろう」です。

今回は,上野原遺跡で出土し,国の重要文化財に指定された7,500年前の土器に塗られていた赤い顔料(絵の具)や桜島の火山灰を利用した黒色の顔料などを使い,トートバッグに模様をつけます。あなただけのオリジナル・バッグを作りましょう。

たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

実施日時 6月21日(土)午前10時~正午

参加料 300円

場 所 上野原縄文の森 復元集落休憩所

定 員 小学生以上30名程度

申込期間 受付中~6月14日(土)

問い合わせ・申込先

〒899-4318

霧島市国分上野原縄文の森1番1号

上野原縄文の森 事業課

TEL 0995-48-5701

FAX 0995-48-5704

メール uenohara@jomon-no-mori.jp

昨年の様子

当日はA4縦長サイズの

トートバッグに模様をつけます

平成26年5月9日(金)

ただいま参加者募集中!!

「大人のための縄文体験

~グレードアップ!自分だけのオリジナルに挑戦~」

がんばっている自分へのごほうびや,子どもやご友人などへのプレゼントを作ってみませんか?!

第1回:6月8日(日)

美海真珠ストラップ

(参加料1個600円)

夜光貝を磨いて作るストラップです。

金蒔絵のシールを貼ってオリジナルのストラップに仕上げましょう。

第2回:6月25日(水)

滑石 鳥ペンダント

(参加料1個300円)

滑石を削って作るペンダントです。

鳥をモチーフに世界に一つだけのペンダント作りに挑戦しましょう。

美海真珠ストラップ

昨年度実施した滑石イルカペンダント

(今回は鳥に挑戦!)

【時 間】午前9時30分~午前11時30分まで

【場 所】6月8日(日) 展示館多目的ルーム

6月25日(水) 体験学習館

【対 象】各回大人30名

(要事前申込み:電話,FAX,メールによる事前申込み。定員になり次第締切)

*材料及び作成道具は,全て上野原縄文の森で準備します。

【問合先・申込先】TEL 0995-48-5701 FAX 0995-48-5704

メールアドレス uenohara@jomon-no-mori.jp

縄文の森から 平成26年4月

平成26年4月24日(木)

ただいま開催中!

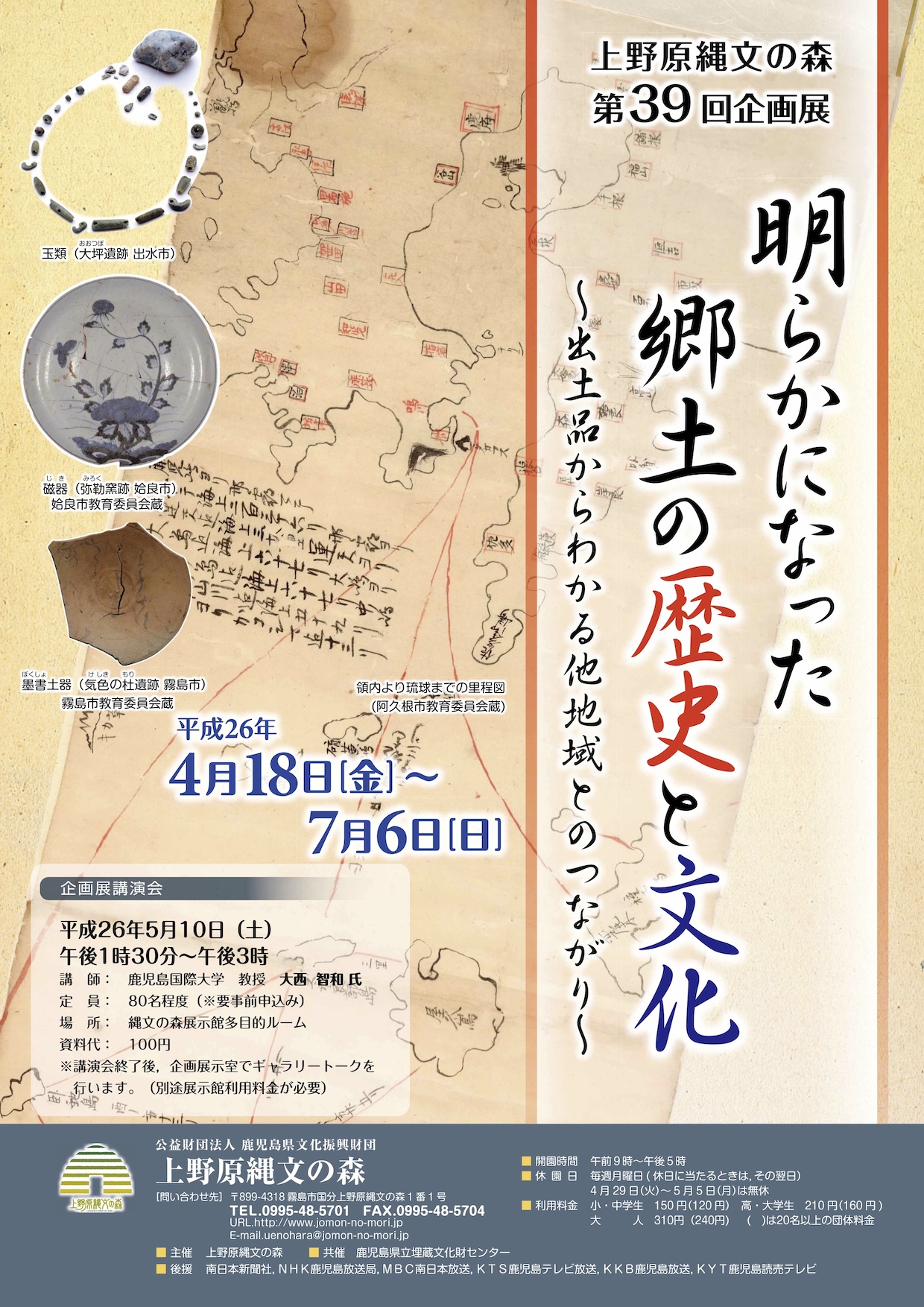

上野原縄文の森第39回企画展

「明らかになった 郷土の歴史と文化

~出土品からわかる他地域とのつながり~」

平成26年4月18日(金)~7月6日(日)

野を越え山を越え,そして海を渡り,私たちの祖先は,私たちが思い描くよりもずっと昔から広い範囲で行き来し,伝統を守りつつ新しい文化を受け入れてきました。今回は,北薩地域をはじめとする発掘調査の成果をもとに,郷土の先人たちの足跡をたどっていきます。

展示風景

【企画展講演会のお知らせ】

平成26年5月10日(土)

【講 師】鹿児島国際大学 教授 大西 智和 氏

【時 間】午後1時30分~午後3時

【場 所】展示館多目的ルーム

【対 象】どなたでも参加できます

【定 員】80名程度(要事前申込)

【資料代】100円

*講演会終了後,企画展示室でギャラリートークを行います。

(別途展示館利用料金が必要)

【問合・申込み先】TEL 0995-48-5701

第39回 明らかになった郷土の歴史と文化

- 上野原縄文の森第39回企画展

明らかになった郷土の歴史と文化

~出土品からわかる他地域とのつながり~ - 開催期間:平成26年4月18日(金)~平成26年7月6日(日)

-

野を越え山を越え,そして海を渡り,私たちの祖先は,私たちが思い描くよりもずっと昔から広い範囲で行き来し,伝統を守りつつ新しい文化を受け入れてきました。今回は,北薩地域をはじめとする発掘調査の成果などをもとに,郷土の先人たちの足跡をたどっていきます。 -

- ※ 今回の企画展では,集合写真に掲載された出土品の一部を展示します。

- ※ 第39回 企画展データファイルはここからダウンロードできます。

- ■注目の一品~企画展展示品から~■

-

「龍首水注」(中郡遺跡群出土)

文字通り,「龍」の首をかたどった,やかん型の道具の注ぎ口の部分です。全体の表現はとても精巧であり,目・眉上隆起・冠毛まで表現されています。中国から渡来した貴重な青白磁です。 - ■企画展講演会■

-

平成26年5月10日(土)午後1時30分~午後3時 講 師 : 鹿児島国際大学 教授 大西 智和 氏 定 員 : 80名程度(※要事前申し込み) 場 所 : 縄文の森展示館多目的ルーム 資料代 : 100円 ※ 講演会終了後,企画展示室でギャラリートークを行います。(別途展示館利用料金が必要) - ■ギャラリートーク■

-

企画展開催中に展示の解説を行います。

【日時】 開催中の毎週土・日・祝日 【会場】 企画展示室 1回目 10:30~ 2回目 14:30~ ※各回30分程度 器台 (南摺ヶ浜遺跡 指宿市) -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

南の縄文調査室から平成26年3月

- 平成26年3月14日(金)

- ~

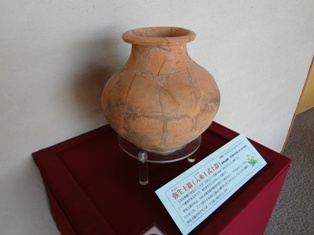

入来Ⅰ式土器 (稲荷迫 遺跡:志布志 町)~ - 【弥生時代中期:約2,300年前】

| 3月は旧暦で「弥生」といいます。弥生という言葉は,本来,「草木がだんだん芽吹く月」という意味があるそうで,フレッシュな春を表すのにぴったりの言葉です。 さて,考古学の世界にも,「弥生」という言葉がつくものがあります。今回ご紹介する「入来Ⅰ式土器」は,「弥生土器」の一つです。この土器は,日置市吹上町の入来遺跡で最初に出土したので,この名前がつけられました。入来遺跡は吹上高校社会研究部の高校生たちによって発見され,以来,多くの有志者の無償の研究活動によって調査が進められました。 |

||

|

|

|

| ※ 入来遺跡は,「先史・古代の鹿児島」のなかで,詳しく紹介されています。ぜひご覧ください。 | ||