考古ガイダンス第37回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第37回 縄文のジャンクション - ■高まる定住論議■

- 鹿児島湾奥に位置する加治木町の平野部に,平成14年に「加治木ジャンクション」が完成しました。九州縦貫自動車道と東九州自動車道,隼人道路との連結部となるこの「加治木ジャンクション」の建設地は,実は「縄文のジャンクション」でもあったのです。

- ■干迫遺跡の発見■

平成3年から4年にかけて,この「加治木ジャンクション」の建設予定地の発掘調査が行われました。干迫(ほしざこ)遺跡,これがこの地に与えられた遺跡の名前です。

平成3年から4年にかけて,この「加治木ジャンクション」の建設予定地の発掘調査が行われました。干迫(ほしざこ)遺跡,これがこの地に与えられた遺跡の名前です。

標高約10~12メートルの微高地にあるこの遺跡の発掘調査は,低地であるということと,今日まで水田として使用されていた場所であったことから,湧(わ)き出る水との闘いでもありました。- それに加えて,いやそれにも増して大量の土器・石器が出土したため,それらをどのような発掘方法で調査・記録していったらいいかという課題を常にかかえながらの,まさに格闘の日々でした。

このように大量の遺物が出土したことは,そのまま大量の情報が出土したということを意味します。縄文時代早期から江戸時代まで多くの遺構・遺物が発見された干迫遺跡ですが,ここでは,最も多くの情報が得られた縄文時代後期中ごろ(今から約3,500年前)の様子について紹介したいと思います。 - ■市来式土器の文化■

約3,500年前の南九州は,市来式土器と呼ばれる土器に代表される,文様や器面の仕上げに貝殻を用いた土器が流行した時期でした。

約3,500年前の南九州は,市来式土器と呼ばれる土器に代表される,文様や器面の仕上げに貝殻を用いた土器が流行した時期でした。

この時期には,鹿児島市の草野貝塚や垂水市の柊原(くぬぎばる)貝塚などのような,南九州では数少ない貝塚が残されたことでも知られています。

また,市来式土器は南九州を中心としながら,北は四国の東南部や長崎の五島列島,南は沖縄本島でも出土しており,その交流圏の広さは古くから話題となってきました。- 【写真 市来式土器のいろいろ】

この市来式土器が干迫遺跡では大量に出土しました。さらにそれと共に,様々な地域の土器が多量に出土したのです。つまり,南九州で市来式土器が盛んに使用されていたころ,九州の西北部や中部あるいは北部で流行していた土器も一緒に,しかも多量に出土したのです。

この市来式土器が干迫遺跡では大量に出土しました。さらにそれと共に,様々な地域の土器が多量に出土したのです。つまり,南九州で市来式土器が盛んに使用されていたころ,九州の西北部や中部あるいは北部で流行していた土器も一緒に,しかも多量に出土したのです。

【写真 干迫遺跡で出土した中九州系土器】- このことは,何を物語っているのでしょうか。主に煮炊(にた)きに使用されたと考えられる縄文土器ですが,様々な地域の土器が出土したことにより,その地が様々な地域と交流していた場所であった可能性を伝えてくれるのです。つまり,「縄文のジャンクション」的な干迫遺跡の様子が浮かび上がってくるのです。

- ■朱(あか)い土器の謎■

「朱(あか)い土器が出た!」湧き出る水と闘いながら調査していた猛暑のある日,作業員の誰かがそう叫びました。あわてて駆(か)け寄ってみると,「何だこれは?」それは形も文様も,そして表面に塗(ぬ)られた朱の色も初めて目にするものでした。

「朱(あか)い土器が出た!」湧き出る水と闘いながら調査していた猛暑のある日,作業員の誰かがそう叫びました。あわてて駆(か)け寄ってみると,「何だこれは?」それは形も文様も,そして表面に塗(ぬ)られた朱の色も初めて目にするものでした。

実はこれこそ干迫遺跡における交流の証(あかし)を伝えてくれる最も重要な遺物でした。それは注口土器(ちゅうこうどき)と呼ばれる急須型の土器で,その形や文様から,関東地方の影響を受けて近畿地方およびその周辺地域で作られたと考えられる土器であることがわかりました。- 【写真 水銀朱を塗られた注口土器】

- さらに表面に塗られた朱色の原料は水銀朱と呼ばれる特殊な鉱物で,当時のものとしては極めて珍しいものであることもわかりました。どのような経路でここ干迫の地までたどり着いたのでしょうか。そこには様々なドラマがあったと考えられ,興味は尽きません。

- ■時を超えたランドマーク■

あわただしく進んだ干迫遺跡の発掘調査を,雨の日も晴れの日も見守ってくれていた「存在」がありました。それは加治木を訪れた人なら誰もが目にしたことがある山,蔵王岳(ざおうだけ)です。

あわただしく進んだ干迫遺跡の発掘調査を,雨の日も晴れの日も見守ってくれていた「存在」がありました。それは加治木を訪れた人なら誰もが目にしたことがある山,蔵王岳(ざおうだけ)です。

標高112メートル,安山岩が主体をなす奇峰です。いろいろな方向から眺めることのできる蔵王岳こそ,数千年間多くの人々に絶大なる存在感を示し続けてきた,この地のランドマークだったのでしょう。

その蔵王岳の麓に現代を象徴する車社会のジャンクションが建設されようとしていることは,干迫の地に時を超えて与えられた宿命的なものを感じざるを得ません。- 【写真 蔵王岳の勇姿(手前が干迫遺跡)】

- 高速道路のジャンクションは「ひと・もの・情報」のそれでもあります。蔵王岳はそのジャンクションを,そして21世紀という新しい時代をこれからも見守り続けてくれるでしょう。

- 用語解説

-

ジャンクション 接合。結合点。合流点・高速道路の合流点。 ランドマーク 土地や場所の目印や象徴となっている建造物,歴史的建築物など。 - (文責)前迫 亮一

埋文だより第75号

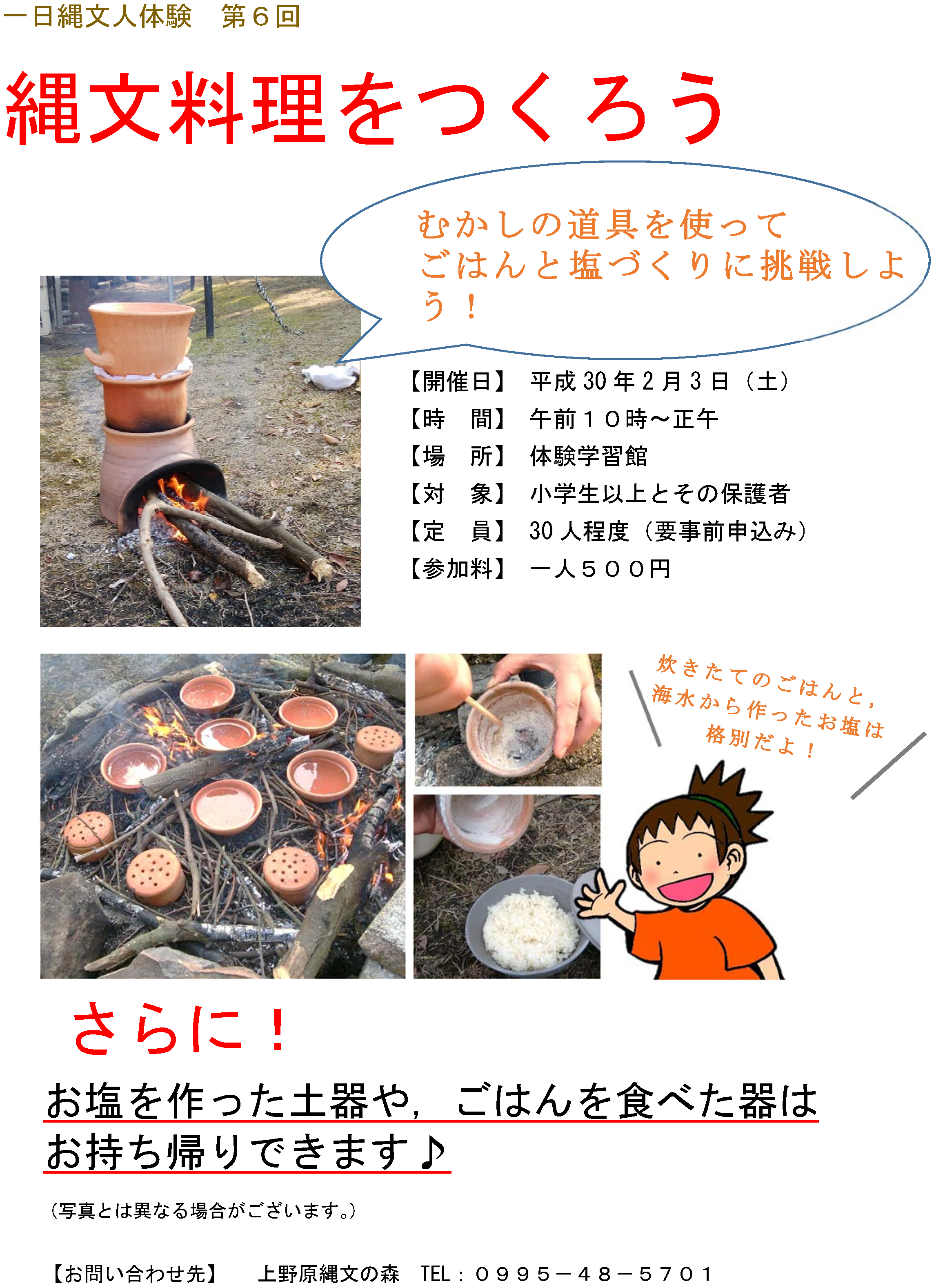

南の縄文調査室から平成30年2月

- 平成30年2月14日(水)

-

まっじー,やばい!こんなところに遺跡が!! ~ 本 御 内 遺跡の発掘現場見学~県立埋蔵文化財センターでは,昨年の10月から,国分高校校舎改築に伴う本御内遺跡の発掘調査を行っています。

1月後半には5回に渡って,遺跡内にある国分高校1,2年生と日本史を選択する3年生のみなさんが,発掘現場の見学にいらっしゃいました。

遺跡の中に,自分たちの学校があることを知って,どの顔も興味津々。発見された遺構の説明にも,思わず力の入ったセンター職員でした。※遺構:むかしの人の生活のあと

かごしまの遺跡第15号

縄文の森だよりVol.34

考古ガイダンス第36回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第36回 定住のきざし - ■高まる定住論議■

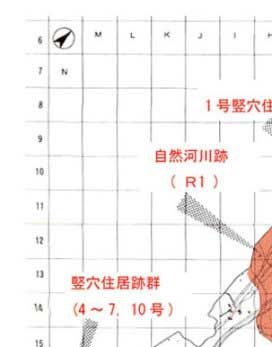

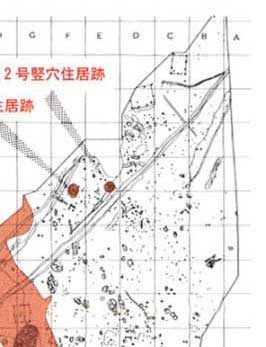

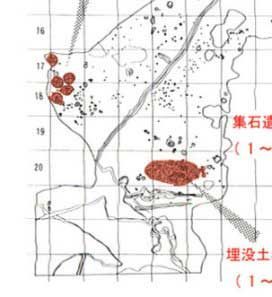

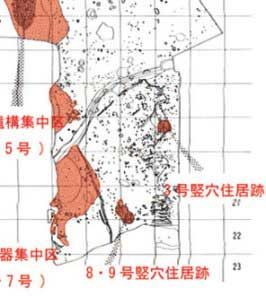

霧島市上野原遺跡では,竪穴住居跡52基,集石遺構39基,連穴土坑16基,その他約260基の土坑が発見されました。また,竪穴住居跡の中から,約10,600年前の火山灰が見つかったことで,この遺跡は今から約10,600年前の定住集落であるとし,鹿児島県は平成9年,上野原遺跡を「約10,600年前の,国内では最古・最大級の定住した集落である」と各種報道機関を介して一斉に公表しました。

霧島市上野原遺跡では,竪穴住居跡52基,集石遺構39基,連穴土坑16基,その他約260基の土坑が発見されました。また,竪穴住居跡の中から,約10,600年前の火山灰が見つかったことで,この遺跡は今から約10,600年前の定住集落であるとし,鹿児島県は平成9年,上野原遺跡を「約10,600年前の,国内では最古・最大級の定住した集落である」と各種報道機関を介して一斉に公表しました。

加えて,これを機会に保存キャンペーンを展開,平成11年の国指定史跡の指定と共に,「定住生活」がマスコミや県民にも語られるようになりました。

学問的探求と共に県民の興味関心も加わり,最近ではさらに遡って定住化のルーツを求める傾向も見られます。- 【写真 上野原遺跡から出土した土器】

- ■遊動生活から拠点生活に■

- これまでに紹介した遺跡の概要を再確認してみます。

種子島は約3万年以前から既に照葉樹林が分布し,氷河期でも暖かったことが土壌分析や花粉分析等から知られています。南種子町横峯C遺跡からは「日本最古の礫群」が発見され,中種子町立切遺跡からは「最古の生活跡」を示す,礫群・土坑・ファイヤーピットが発見されています。遺構の状況から,狩猟の途中で立ち寄った遺跡とも考えられますが,石器からはむしろ植物食中心のライフスタイルを色濃く感じることができます。

約3万年以降姶良カルデラが大噴火(約29,000年前)するまでの間については,近年少しずつ明らかになりつつあります。徳之島の天城遺跡は3万年に最も近い様相が見られ,狩猟目的の石器が作られていました。ここの石器は台形様石器と呼ばれ,同様の石器をもつ遺跡が日本列島に30か所程発見されています。このことは,食料を求めて列島から徳之島まで南下したハンターがいた可能性を表しています。

姶良カルデラ爆発の直前の様子が見られる松元町前山遺跡・喜入町帖地遺跡・出水市上場遺跡からは,やはり狩猟中心の石器が多数発見されており,狩りで立ち寄った痕跡を色濃く残しています。  最後の氷河期を目前にシラス地帯に緑が蘇り,亜寒帯針葉樹や草原が形成されると,寒さに適応した大型動物が闊歩していたと想像されます。また,遺跡も各地で飛躍的に増加し,最近調査した耳取遺跡や桐木遺跡は,典型的なハンティングサイトの一つと考えられています。

最後の氷河期を目前にシラス地帯に緑が蘇り,亜寒帯針葉樹や草原が形成されると,寒さに適応した大型動物が闊歩していたと想像されます。また,遺跡も各地で飛躍的に増加し,最近調査した耳取遺跡や桐木遺跡は,典型的なハンティングサイトの一つと考えられています。

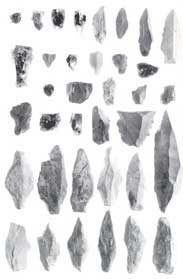

この時代を代表する石器に,大型の槍,剥片尖頭器があります。この石器は,シベリアから朝鮮半島にも分布し,いまでは朝鮮海峡を越えて,九州一円に到来し広がったと考えられています。

おそらく,ハンター達が最も信頼し愛用した槍と共に,獲物を追い求めた証でしょう。その後,約18,000年前をピークに少しずつ氷が後退し始め,氷河期に適応した大型動物は北上を開始し,大型の槍のハンターも北上する獲物を追いかけて移動したことでしょう。

【写真 石槍(小牧3A遺跡)】- 温暖化に従い新たな気候は,森の景観も一変させ,四季の変化を確実に映す落葉広葉樹の森を造り出しました。その森は豊かに木の実を実らす食料基地へと変化し,豊かな木の実の森は敏捷性に富んだ小型の動物の生息地へと移ることにもなりました。

新たなハンター達は,森に食料を求め生き残りをかけて,槍の改良に取りかかることとなりました。その結果が,大型から小型への改良であったといわれます。 - ■社会を営む原型■

- この時代の終わり頃に登場するのが,指宿市の水迫遺跡です。

水迫遺跡では竪穴住居跡や道跡・炉跡の存在が指摘され,定住生活遺跡と判断し,「動物を追って食を得る人々が,家をつくり,炉の焚き火を囲んでいた」「社会を営む原形が見れる」とされますが調査継続中でもあり今後の成果を見守りたいと思います。

約15,000年前頃になると,東北アジアから日本列島・アラスカ半島に細石器と呼ぶ超小型の石器を素材とした槍が作り始められ,石器を製作した跡が数多く発見されています。この石器文化が終末を迎える頃,煮炊き用の土器が発明され,細石器に変わって弓矢が登場してきます。  縄文時代の到来です。それまで逃していた滋養の高いスープは,土器の使用により彼らの栄養となり,食生活が一変しました。それを示すかのように,定形化した石皿が使用され始めます。

縄文時代の到来です。それまで逃していた滋養の高いスープは,土器の使用により彼らの栄養となり,食生活が一変しました。それを示すかのように,定形化した石皿が使用され始めます。

上野原遺跡の発見以来,定住についての論調が高まり,文化の先進性や起源等について触れる機会が多くなってきています。一方,定住の定義や具体的構成要因について,明確にしたものは殆ど見当たらないのが実状です。

遊動生活から拠点生活に,彼らは,新たな生活スタイルを選択しました。

【写真 石皿と磨石 (小牧3A)】- その選択の背景には,より安定した食料補給システムの完成が要求されたはずです。 後ろの森が,前進し始めた海が,足下の河川や湿地に集まる獲物が,年間を通して彼らの生活を支えなければなりませんでした。

そのような条件が確実に整備されたのはいつなのでしょうか。 - (文責)長野 眞一

縄文の森から 平成30年1月

平成30年1月29日(月)

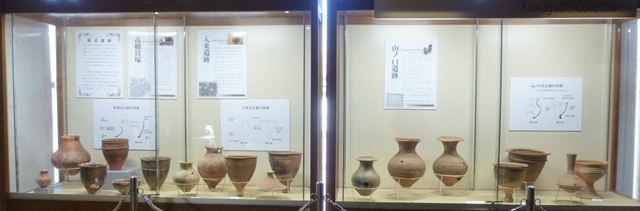

常設展示室の河口コレクションコーナーをリニューアルしました

「標式遺跡シリーズ」

(高橋貝塚,入来遺跡,山ノ口遺跡)

常設展示室で,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者 故

今回紹介するのは,「標式遺跡シリーズ」と題して,弥生時代前期から弥生時代中期後半にかけて該当する3つの標式遺跡と型式土器を紹介しています。

同一地域の同時期には,同じ形や文様をもつ土器が作られることから,はじめて確認された遺跡名をとって「○○式土器」と呼ばれています。このような基準となる土器型式の設定を行った遺跡を標式遺跡と呼んでいます。

河口氏は発掘調査した遺跡の中から新たな土器型式を見出し,精力的に研究を積み重ね,時期や文化的な位置づけを行いました。

今回の展示では,高橋貝塚(南さつま市)をはじめ,

展示期間:平成30年1月20日(土)~平成30年5月18日(金)まで

高橋式土器(高橋貝塚)

入来式土器(入来遺跡>)

山ノ口式土器(山ノ口遺跡)

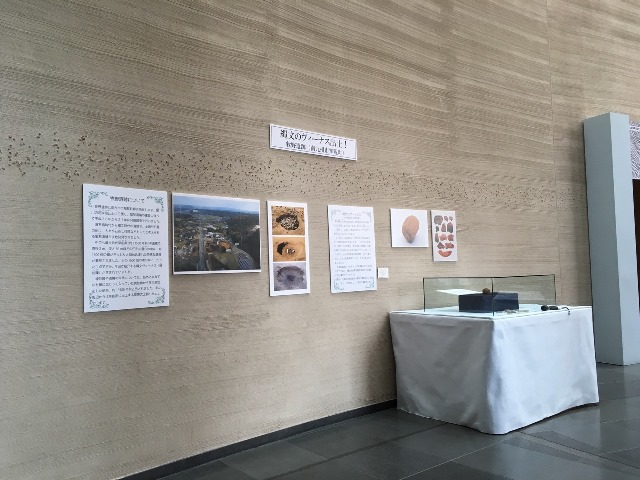

展示の様子

>平成30年1月25日(木)

考古ガイダンス第35回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第35回 洞穴のくらし - ■こんな山中の洞穴に貝殻があるとは・・・■

1952年,吹上町黒川洞穴の発見は地元の児童が拾ってきた貝殻を吹上町坊野小学校に勤務していた辻正徳氏に持ってきたのがきっかけでした。

1952年,吹上町黒川洞穴の発見は地元の児童が拾ってきた貝殻を吹上町坊野小学校に勤務していた辻正徳氏に持ってきたのがきっかけでした。

日置郡吹上町永吉砂走に所在する黒川洞穴は標高84m,東シナ海にそそぐ永吉川の支流,二俣川の右岸に開口し,吹上浜からは約7kmほど離れた場所にあります。

辻氏の疑問を機に1952年,64年,65年,67年と計4回,現鹿児島県考古学会会長河口貞徳氏らを中心に発掘調査が行われ,様々な成果が得られました。

洞穴遺跡とは自然に形成された洞穴や岩陰で人々の生活が営まれ,その証として土器や石器等の道具,墓や火を炊いた痕跡等が残された遺跡のことです。

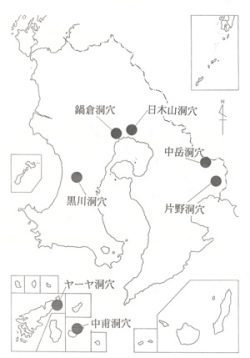

内部に自然の灯りはなく,多湿で,足場が悪いことも多いです。しかしそこは古代の人々が風雨を防ぎ生活するには格好の場であったことでしょう。- 【図 鹿児島県における洞穴遺跡の分布】

- 洞穴は日常的な居住,一時的な仮泊,死者の埋葬,食料等の貯蔵,霊場等,様々な利用がなされていたと考えられていますが,当時の人はどのように洞穴を利用していたのでしょうか。ここでは県内の洞穴遺跡のいくつかを紹介し,洞穴における古代の人々の生活を見つめていきたいと思います。

- ■県内の洞穴遺跡■

黒川洞穴は凝灰岩またはシラス層からなる断崖に水食作用によって形成された洞穴です。大小2個の入り口が隣接しており,西側入り口は幅13.3m,高さ6m,奥行きはかなり深いが落盤のため不明,東側入り口は幅11m,高さ4.35m,奥行き8.4mからなり共通の前庭部で続いています。

黒川洞穴は凝灰岩またはシラス層からなる断崖に水食作用によって形成された洞穴です。大小2個の入り口が隣接しており,西側入り口は幅13.3m,高さ6m,奥行きはかなり深いが落盤のため不明,東側入り口は幅11m,高さ4.35m,奥行き8.4mからなり共通の前庭部で続いています。

【写真 黒川洞穴】

- なお,注目すべきことは縄文時代晩期土器(黒川式)の標式遺跡となったことや人骨の埋葬が行われていた土壙,ものを焼いた場所と思われる炉跡,オオカミの骨を含む多量の獣骨,ヘラやカンザシ等の骨角器の出土です。

- 人骨は25~30才の女性で,副葬品はなく,かたわらには標石が設けてありました。この埋葬で不思議な点は,骨盤が胴部の下に,尾椎骨は頭部の下にそれぞれ移動していたことです。かき乱された形跡がないことから,死後腰部を切り取って,窪みの底部に置き,その後遺体を埋葬したとしか考えられません。いずれにせよ何らかの特別な意図を持って埋葬したのでしょう。

これについて河口氏は「普通の労働に従事するには骨が細く,墓に標石が建てられ,特異な埋葬が行われていたことから,シャーマン(呪術者)の墓ではないか」と述べています。

また,出土した獣骨はイノシシ,シカが圧倒的に多いのですが,その中には現在の日本には生息しないオオカミや南九州では見られないカモシカの骨等も見つかっています。

黒川洞穴以外にも縄文,弥生時代を中心とした洞穴遺跡があります。志布志町にある片野洞穴では洞穴内に溜まった水を排出するための溝や石を敷き詰めて作られた住居跡が検出されました。また,当時の漁労生活をうかがわせるイノシシの骨でつくられた釣り針も見つかっています。

末吉町中岳洞穴では,火を炊いたと思われる炉跡や集石が検出され,洞穴内で調理をしたり,暖をとっていたと思われます。

沖永良部島の知名町中甫洞穴では縄文時代前期該当の墓が発見されました。この墓には遺体の上下を囲うように珊瑚礁礫が置かれ,埋められた土の上にも同様の礫が配置されていました。 -

黒川洞穴出土の自然遺物  ホニュウ類

ホニュウ類イノシシ,シカ,カモシカ,ツキノワグマ,オオカミ,イヌ, タヌキ,アナグマ,テン,イタチ,ノウサギ,ムササビ,モグラ  鳥類

鳥類キジ,ガン,カモ,ハト,ワシタカ目  ハチュウ類

ハチュウ類カメ類,ヒキガエエル  魚類

魚類サメ,マダイ,クロダイ,フナ  貝類

貝類ハマグリ,アコヤガイ,マルサルボウ,オキアサリ,コベソマイマイ,マツカサガイ,コタマガイ,タカチホマイマイ,イタヤガイ,ツメタガイ,マクラガイ,イシマキ,オキシジミ,カガミガイ,ヘナタリ,カワニナ  その他

その他モクズガニ - ■洞穴調査の苦労■

- 洞穴内は降雨や火山灰の堆積を逃れ,鍾乳洞のような石灰分で守られることも多いため一般的に人骨や骨角器の残存状態は良好で,考古学的に貴重な資料が多く残されています。

しかし,発掘調査者にとって洞穴遺跡の調査は野外調査とは異なる苦労も多いのです。例えば灯りの問題があります。入り口付近にしか太陽光は届かないので人工の灯りが必要となります。狭く,足場が悪い洞穴も多いです。

また,片野洞穴内部には発掘当時,コウモリが多く生息しており地面に落ちた糞のにおいに調査者は悩まれたそうです。他には地下水が湧き出るため排水処理が必要になったり,湧き水が多く,無念にも掘り下げをあきらめざるを得ないこともあります。

落盤の危険もあるでしょう。富山県大境洞穴(縄文・弥生時代)の人骨には埋葬ではなく落盤により圧死したと考えられる人骨の出土例もあります。洞穴内部で火を炊けば空気が乾燥し,岩の亀裂を助長します。当時の人は落盤の可能性を知っていたのでしょうか。 - ■洞穴は家?墓?それとも・・・?■

- 洞穴や岩陰が当時の人々に利用されていたことは明らかですが,ではいったいどのように利用されていたのでしょうか。多くの土器や石器,食料の残骸の出土や火を炊いた痕跡等から考えるとそこが日常的な居住の場であった可能性が高いと思われます。そして居住者が死ねば洞穴内に埋葬していました。

一般的に洞穴に住む人々は日常的な居住の場を光が差す入り口付近に求め,墓や食料の貯蔵穴は奥に設けています。ただし,当時の人口数と洞穴の数から考えて,ほとんどの住居は竪穴住居等という形で野外に建てられ,洞穴はある一部の人しか利用できなかったはずです。そこに住む人はある特殊な生業活動を行っていたか,社会的に特別な地位におかれていたのでしょうか。

弥生時代の千葉県安房神社洞穴,群馬県岩櫃山洞穴遺跡や神奈川県三浦半島における古墳時代の諸洞穴遺跡では,人々が近づき難い崖に位置していたり,多量の人骨が出土することなどから,居住地ではなく墓地として利用された可能性があります。また,フィリピンやインドネシアのスラウェシ島では近年まで絶壁の天然洞穴を墓とする風習がありました。

時代や地域,環境,気候等の差がこれら洞穴の利用形態の違いを生みだしていると考えられますが,読者のみなさんはどのようにお考えになるでしょうか? - 用語解説

-

鍾乳洞 石灰岩中の割れ目または層理面に沿って流れる地下水の溶食作用によってできた地下の洞穴。山口県の秋芳洞などが有名。 石灰洞 水食作用:流水・雨水などが地表を削って,破壊・浸食すること。 - (文責)永濵 功治

南の縄文調査室から平成29年12月

- 平成29年12月11日(月)

-

「埋文職員による授業支援」 「本物に触れる」「感動に溢れる」授業を! ~霧島市立竹子小学校編~ 今回の埋文支援授業は,霧島市の竹子小学校で実施しました。教育環境もよく,大変素晴らしい地域,学校でした。5年生6名,6年生9名,計15名の複式学級でした。地域が育む「かごしまの教育」県民週間でもありましたので,保護者の方にも授業に参加していただきました。

授業は,「鹿児島の縄文時代の特色」と「鹿児島の幕末から明治にかけての動向」の二本立てで実施しました。

子どもたちは,本物の「石鏃」や「土器」を触ったり,貝殻で文様を付けたりしました。そして鹿児島の縄文時代の土器は,「縄目の文様」ではなく「貝殻の文様」が多いということを学びました。

それから,西郷隆盛や島津斉彬について学び,「日本の近代化」は鹿児島から始まったことを知り,鹿児島に生まれたことに誇りをもったようです。

埋蔵文化財センターは,教室のなかで本物の遺物(土器や石器など)に触れる機会を提供するために「まいぶんキット貸出事業」を行っています。学校からの要望に応じ,学習に活用できる教材の貸出しを行うことで,埋蔵文化財に対する興味・関心を高めるとともに,学校での郷土教育の取組を支援しています。

本年度からは,この「まいぶんキット貸出事業」に加えて,センター職員が各学校に出向いて授業支援を行う「埋文職員による授業支援」を展開しています。校種を問わず各学校と連携を図り,地域や児童生徒の実情に合わせた授業支援を行います。本物の土器や石器を見たり触れたりすることは,何よりも児童生徒の興味関心を高めてくれます。

「本物に触れる」「感動に溢れる」授業を子供たちに!埋蔵文化財センターがお手伝いします。

- 平成29年12月7日(木)

-

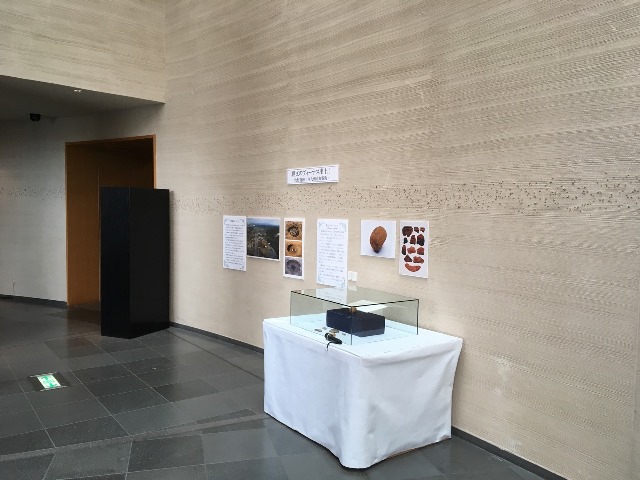

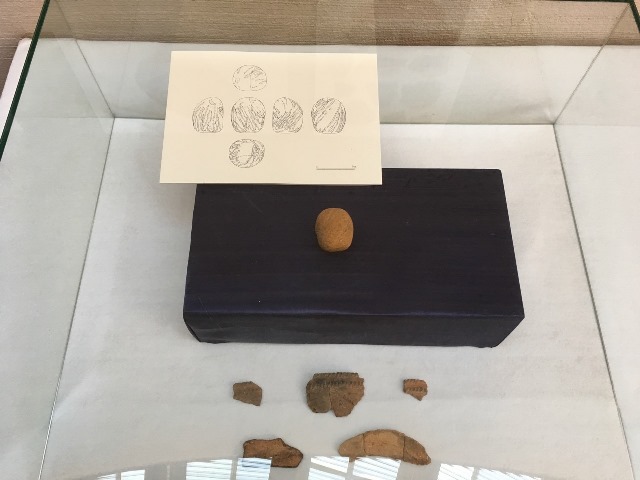

上野原縄文の森展示館で絶賛公開中! 縄文のヴィーナス ~牧野遺跡出土縄文時代草創期の線刻礫~ 県立埋蔵文化財センターが調査している,牧野遺跡(南九州市知覧町郡)において,縄文時代草創期では国内で2番目に古い線刻礫(縄文ヴィーナス)が出土しました。

この縄文のヴィーナスを,ただいま,上野原縄文の森展示館で公開中です。12月29日までの期間限定公開ですのでお見逃しなく!

※ 牧野遺跡出土「縄文ヴィーナス」の詳細については,「報道発表」をご覧下さい。

縄文の森から 平成29年12月

平成29年12月5日(火)