南の縄文調査室から平成29年5月

- 平成29年5月30日(火)

-

埋蔵文化財センターの1階エントランス 河口コレクションコーナーをリニューアルしました!!

1階エントランスの河口コレクションコーナーの展示入れ替えを行いました。

今回は,「南島の考古学」と題して,宇 宿 貝塚,喜 念 貝塚,住吉貝塚,中 甫 洞穴,浜坂貝塚の出土資料を展示しています。

あわせて,国指定史跡に登録された面縄 貝塚の出土品と県内初(国内でも3例目)の発見となった牧山遺跡出土の銅鑿 も展示しています。

埋蔵文化財センターにお越しの際は,ぜひご覧ください。

- 平成29年5月19日(金)

-

ようこそ!埋蔵文化財センターへ!! 鹿屋市立田崎小学校のみなさん 本日は,鹿屋市立田崎小学校6年生と引率の先生方あわせて95名のみなさんが,埋蔵文化財センターの見学にいらっしゃいました。 -

縄文の森から 平成29年5月

平成29年5月17日(水)

ただいま開催中!

ミニ企画展

「地層が語る鹿児島の歴史~見る・聞く・触る ジオの日~」

日本ジオパーク認定の霧島連山を遠くにながめる上野原。地質の日(5月10日)に合わせ,鹿児島の歴史を地層剥ぎ取り資料や写真パネル,立体模型(県本土の一部)で紹介します。

【期間】平成29年5月10日(水)~6月11日(日)

【場所】展示館ホール

*観覧無料

〈鹿児島県本土立体模型〉第一鹿屋中より借用

平成29年5月9日(火)

※ 終了しました

考古ガイダンス第27回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第27回 発掘が語る“道”の跡 - 発掘を進めていると,土が周囲の色と異なっていたり,部分的に硬くなった筋を見つけることがあります。一本の蛇行した小川のように見えるものもあれば,いくつかの枝に分かれ,それぞれがさまざまな方向に伸びていくものもあります。

その筋の意味を特定することは難しいです。長い年月の間に自然が作り出したものであるかもしれません。しかしそれが人の歩いた跡,すなわち道の跡だと分かると,にわかに話はおもしろくなってきます。

道は,人々が生活する中で,自然に,あるいは意図的に作られるものです。人が地面を踏みしめながら歩くことで道が出来ます。歩く先には水場や食料があるのかもしれません。誰かに何かを運ぶ途中なのかもしれません。何かを捨てにいくのかもしれません。あるいは,死者を葬った場所への道なのかもしれません。道の跡には,それを作った人々の生活を知るための重要な情報が刻まれているのです。

県内の遺跡からは多くの道の跡が見つかっており,近年では,縄文時代早期という早い時期の道の跡が集落との関わりで発見され注目されています。

すなわち,住居跡などの遺構(いこう)や土器などの遺物(いぶつ),地形や周囲の様子などと道の跡との関係を捉えながら調査を進めることで,我々ははるか昔に生きた人々の生活の様子を知ることができるのです。 - ■旧石器・縄文時代の道■

この時代は,狩猟・採集を中心とした社会を営んでいた時期であり,自然発生的な道が作られていったと考えられています。

この時代は,狩猟・採集を中心とした社会を営んでいた時期であり,自然発生的な道が作られていったと考えられています。

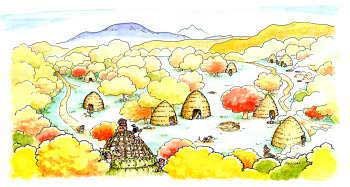

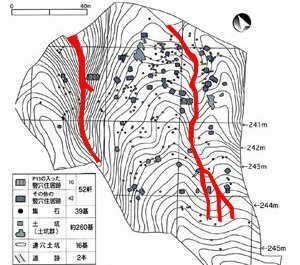

上野原遺跡(霧島市)

9,500年前の大規模な集落跡が国指定の史跡となっている上野原遺跡では,住居の間をぬうように道の跡が発見されています。

- 【図 上野原遺跡のイメージ図 (縄文時代早期 9,500年前)】

- 現在でも上野原台地の周辺には,湧水(=わき水)地点がいくつか確認されており,もっとも近い湧水は,遺跡から徒歩で約10分,標高にして約30mほど下がった所にあります。

道の跡は概ね南北に黒い筋状に伸び,まるで湧水地点への通路のようにもみえます。このような道は自然の浅い谷を利用して作られたものだと考えられています。  水迫遺跡(指宿市)

水迫遺跡(指宿市)

旧石器時代の集落跡が発見されたとしてマスコミをにぎわせた遺跡です。

道の跡は,遺跡の南側斜面から約1万5,000年前の竪穴住居2基とともに見つかっています。南北12m,最大幅約1mで住居跡に近く,浅い谷状で3本に枝分かれしています。

踏み分け道の痕跡があり,人が何度も地面を踏みしめた(歩いた?)可能性が高いと思われます。

- 前原(まえばる)遺跡(鹿児島市[旧日置郡松元町])

道の跡は,標高約180mの舌状台地の先端近くにある縄文時代早期前半の集落跡とともに見つかりました。

B地区とよばれる場所で見つかった竪穴住居跡(たてあなじゅうきょあと)は9軒・2軒・1軒の3群に分かれており,道は相反する2つの谷に向いたかたちでそれぞれ9軒と2軒の群に続いていました。

建石ヶ原(たていしがはら)遺跡(日置市[旧日置郡吹上町])

道の跡は,国道270号線沿いの縄文時代晩期・古代の遺跡から見つかりました。縄文時代晩期のものは,幅約2mで,緩くカーブしながら南北に150m以上もの長さに伸びていました。今から約2,800年前にこのような大がかりな道が造られていたということは驚きです。 -

建石ヶ原遺跡の航空写真

左の拡大写真

(白い2本の線で囲まれた筋状のものが道の跡) - ■弥生時代の道■

- この時期になると農耕の普及などによって政治的・経済的な社会が発達してきます。しかしながら,明確な交通路としての道はほとんどみられません。

魚見ヶ原(うおみがはら)遺跡(鹿児島市)

道の跡は,鹿児島市街地を見下ろす標高約60mのシラス台地上に位置した弥生時代前期後半から中期前半にかけての集落跡とともに見つかりました。

4基の竪穴住居跡,食料の貯蔵用や墓と推定される土坑(どこう)など,多数の遺構とともに,谷筋に幅約70cmの硬化面(地面を何度も踏むことで出来た硬くなった土の部分)が約20mの長さで続いていました。集落と低地とを結ぶ道の存在が判明したことなどから,縄文時代から弥生時代へ移り変わる当時の南九州の様子を探る上での重要な資料となっています。 - ■古代の道■

- 時代が新しくなるにつれて,道はより重要性を増すことになります。生活のための道という面に加えて,より政治的・経済的な役割が大きくなり,中央と地方,あるいは地方の重要な交通路としての道が整備されるようになりました。

駅制

古代の律令制には「駅制(えきせい)」が登場します。

駅鈴(えきれい)を携えた公使(こうし)は,駅路(えきろ)を通り,駅(えき)ごとに常備された駅馬(えきば)を乗り継いで情報の伝達を行いました。同時に駅の周辺の村落も発達していきました。

貞観16年(874年)の開聞岳の大爆発が太宰府に速やかに報告されたのもこのような駅路を利用したものだと考えられています。

この駅制は平安時代の初頭頃まで改廃・新設されながら続いていきました。

鹿児島においては,大隅国駅馬,薩摩国駅馬,薩摩国伝馬,官道などがありますが,それぞれの正確な位置等については今後の詳細な調査と分析が必要です。

道を行き来した人々を思い描きながら調査を進めることは,発掘に関わる我々の大きな楽しみのひとつです。 - 用語解説

-

竪穴住居 穴を掘って,その上に屋根をつけた半地下式の住居跡 駅鈴 駅馬の徴発などに使用した鈴 - (文責)高見 憲次・宇都 俊一

南の縄文調査室から平成29年4月

- 平成29年4月26日(水)

-

ようこそ!埋蔵文化財センターへ!! 学校法人川島学園れいめい中学校のみなさん 本日は,川島学園れいめい中学校2・3年生と引率の先生方あわせて86名のみなさんが,埋蔵文化財センターの見学にいらっしゃいました。 -

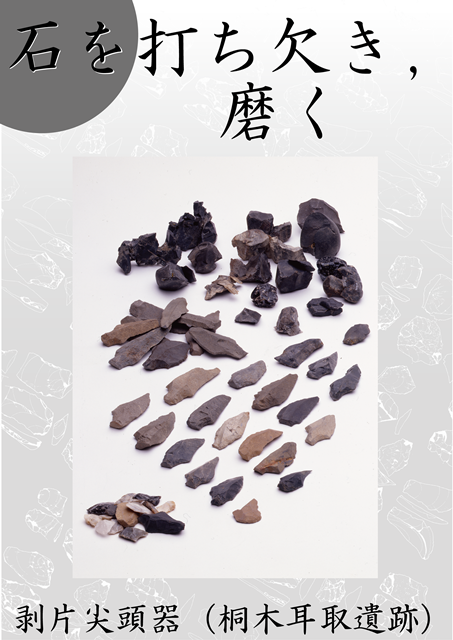

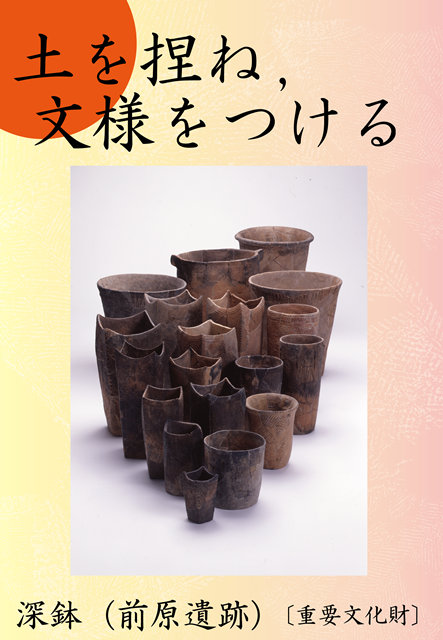

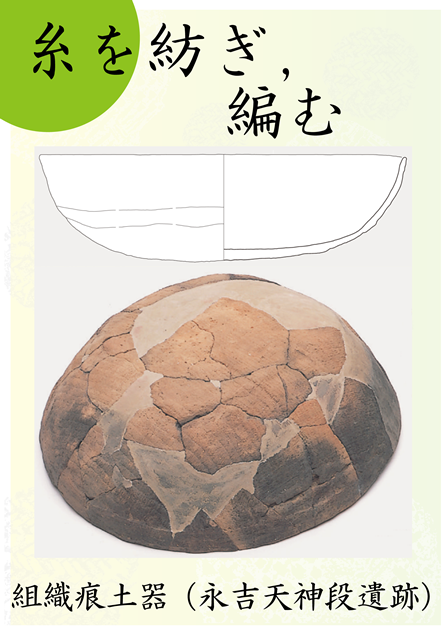

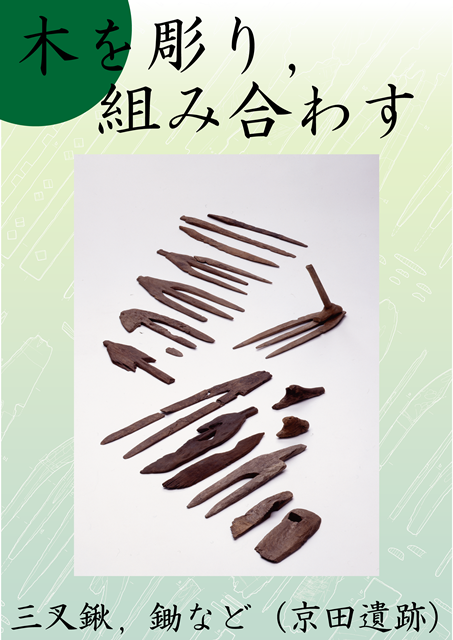

第48回 蘇る SHOKU Ⅲ

- 上野原縄文の森 第48回企画展

蘇るSHOKUⅢ

~古の職人技~ - 開催期間:平成29年4月22日(土)~平成29年7月2日(日)

-

第48回企画展データファイルは,ここからダウンロードできます。 - ■企画展で紹介する古の職人技と主な展示品■

-

-

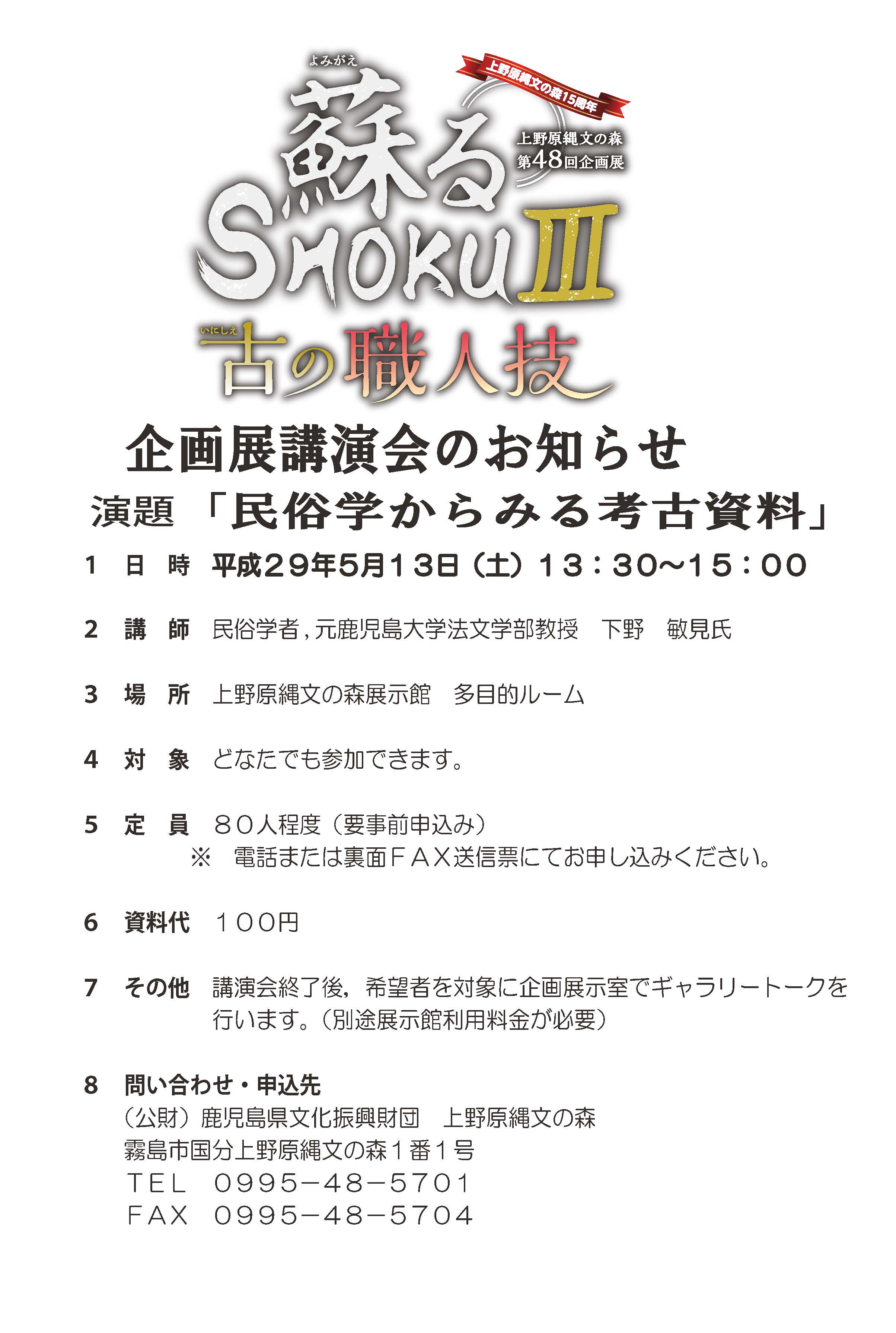

※ご覧になりたい遺物の写真をクリックすると,右側に拡大して表示されます。 - ■企画展講演会■

-

平成29年5月13日(土)13:30~15:00 ※終了しました

演 題:「民俗学からみる考古資料」

講 師:民俗学者,元鹿児島大学法文学部 教授 下野 敏見 氏

定 員:80人程度(要事前申込み)

場 所:展示館多目的ルーム

資料代:100円講演会終了後,希望者を対象に企画展示室でギャラリートークを行います(別途展示館利用料金が必要となります)。 - ■企画展関連イベント■

-

企画展ギャラリートーク

企画展開催中に展示の解説を行います。

【日 時】 開催中の第1・第3日曜日

1回目 10:30~ 2回目 14:30~ ※各回30分程度

【会 場】 企画展示室 -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

考古ガイダンス第26回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第26回 島津の殿様の生活 - ■寛永年間,鹿児島城の縄張り完成■

現在,鹿児島県歴史資料センター黎明館及び県立図書館となっている鹿児島城は,「鶴丸城(つるまるじょう)」と呼ばれていますが,正しい名称は「鹿児島城」であり,鶴丸城という呼び方は江戸時代中期より後の時代の,美称であるとされています。

現在,鹿児島県歴史資料センター黎明館及び県立図書館となっている鹿児島城は,「鶴丸城(つるまるじょう)」と呼ばれていますが,正しい名称は「鹿児島城」であり,鶴丸城という呼び方は江戸時代中期より後の時代の,美称であるとされています。

鹿児島城は,1601(慶長6)年から築城が開始され,本丸の完成が翌1602(慶長7)年です。それ以降は城内の建築物の構築とともに,甲突川の河川改修や,前之浜干潟地の埋め立てなどの土地改革が行われています。

【図 鹿児島城の縄張り (右端は海=錦江湾)】

- 城の周りには武家屋敷を,そして,その周辺には町屋敷を配置するなど,城下町も計画的に建設されています。このため,1624~43年の寛永年間中に,鹿児島城の縄張りがすべて完成したと考えられています。

計画的に作られたこれらの町並みは,一部を除いて現在までほとんど変わっていません。しかし,鹿児島城は1696(元禄9)年,1873(明治6)年と二度の火災で焼失し,石垣・堀・大手橋を残すのみとなってしまいました。 - ■鹿児島城の発掘調査■

鹿児島城の発掘調査は,明治百年記念館(現鹿児島県歴史資料センター黎明館)や県立図書館の建築の前に行われ,二之丸跡は1977(昭和52)年に,本丸跡は1978~79(昭和53~54)年に鹿児島県教育委員会が実施しました。

鹿児島城の発掘調査は,明治百年記念館(現鹿児島県歴史資料センター黎明館)や県立図書館の建築の前に行われ,二之丸跡は1977(昭和52)年に,本丸跡は1978~79(昭和53~54)年に鹿児島県教育委員会が実施しました。

【写真 二之丸跡の階段と石管水道】- 鹿児島城本丸跡の発掘調査では,屋形造(やかたづくり)の建物跡,石垣,階段などが発見されました。各種文献と照らし合わせてみると,「虎之間」「御対面所」「御一門方入口」と合致すると思われます。その他,「表御書院」「奥御書院」「麒麟(きりん)之間」などの位置を把握することができました。

建物跡以外にも多くの遺構が発見されました。本丸跡で見つかった水を利用するための施設は,排水溝19条・井戸5基・雨落溝12条・池が3ヵ所・水道石管などです。

建物跡以外にも多くの遺構が発見されました。本丸跡で見つかった水を利用するための施設は,排水溝19条・井戸5基・雨落溝12条・池が3ヵ所・水道石管などです。

【写真 「丸に十文字」の薩摩焼(白薩摩)】- 石材は,「小野石(おのいし)」または「河頭石(こがしらいし)」と通称される溶結凝灰岩(ようけつぎょうかいがん)であるといわれています。排水溝には凝灰岩切石(きりいし)と平瓦(ひらがわら)で作られているものがありました。井戸は凝灰岩切石が用いられています。これらの遺構は,地表に現れている部分を丁寧に整形し溝幅をそろえるなど,景観を損なうことがないよう配慮されています。

- 二之丸跡でも同様の遺構が確認されました。排水溝21条・水道管・石垣・濠・水門・水槽・倉の石畳ほか,建物跡・社殿跡・門跡なども発見されました。

遺物は,本丸・二之丸ともに共通していました。白薩摩・黒薩摩の各種薩摩焼などの陶磁器類や土師質土器(はじしつどき)が見つかりました。碗(わん)・皿を中心として甕(かめ)・鉢・高坏(たかつき)・猪口(ちょこ)・香炉・盤(ばん)・灯明皿(とうみょうざら)などです。中には「丸に十文字」の印が書かれたものもありました。薩摩焼の他には,伊万里焼,唐津焼,琉球焼などの流入品もありました。

その他にも金属製品が出土しており,釘・古銭・刀装具・金具などの他,鏡・キセル・かんざしなどが見つかりました。 - ■外城制と麓集落■

当時,藩の中心は鹿児島城にありましたが,各地には17世紀初頭から「外城制(とじょうせい)」が施行され,領内各所に政治・経済・文化・軍事の中心となる外城が設けられていました。

当時,藩の中心は鹿児島城にありましたが,各地には17世紀初頭から「外城制(とじょうせい)」が施行され,領内各所に政治・経済・文化・軍事の中心となる外城が設けられていました。

これは各地に武士を配置し,「麓(ふもと)」と呼ばれる集落を形成することで防備を整え,麓集落によって支城とするものであり,領内には113の外城が形成されていました。- 【写真 鹿児島城本丸跡全景(航空写真)】

- なお外城という名称は,鹿児島城に対する外衛(がいえい)を意味するものであって,特定の城を指すものではなく区域の総称でした。

- 外城制によって形成される麓集落は,日常は居住地として使用されますが,戦時は陣地(じんち)として使用できるよう考えて作られていました。麓集落には領内から武士が配置され,政庁である地頭仮屋(じとうかりや)も置かれました。

麓集落の武士は,平時は農耕などによって自活し,非常時には地頭の指揮の下に動員される,半農半武の存在でした。麓集落の外周には町・村・浜があり,経済の中心となっていました。外城は,本来の軍事面に加えて経済・流通の面からも交通の要所に築かれることが多く,その地域が発展していく要因となりました。 - ■北の砦■

これら麓集落のなかで,代表的なものとして「出水麓(いずみふもと)」があります。

これら麓集落のなかで,代表的なものとして「出水麓(いずみふもと)」があります。

出水市では,麓歴史資料館の建設などを計画し,1993~94(平成5~6)年,1996~97(平成8~9)年に同教育委員会が出水麓遺跡の発掘調査を実施しました。

1994(平成6)年の調査では,地頭館(じとうやかた)跡と推定される地点から2軒の掘立柱(ほったてばしら)建物跡が確認され,庭園の池と思われる石組遺構・門跡・通路なども発見されました。- 【写真 出水の武家屋敷】

- 遺物は,近世の陶磁器を中心に発見されました。碗・皿・壺(つぼ)・鉢・灯明皿・徳利(とっくり)など種類が豊富でした。

1997(平成9)年の調査では地頭館跡の西側を調査し,掘立柱建物跡3軒・井戸2基・石垣などのほかに,近世の陶磁器が発見されました。 - 現在の麓地区内の道路は格子状に整然と区画され,各区画のまわりには石垣・生け垣が巡らされています。区画の中央部には畑が広く作られ,町の一区画ごとが「砦(とりで)」のような防御的性格を持った形態であり,麓集落内での軍事的性格を裏付けるものといわれています。この性格は麓集落に共通するものですが,出水麓は肥後(熊本県)に接する北辺の要地であったため,特に軍事的性格が強いと考えられます。

島津氏の居城であり薩摩藩の中心であった鹿児島城と,支城にあたる出水麓遺跡の発掘調査の成果によって,鹿児島城に対する外城の性格が確認されました。各地の外城はそれぞれが軍事・経済の拠点となり,独立性を持ちながら,藩主の住む鹿児島城によって統括されていました。薩摩藩はこの「外城制」によって,幕府に対してある程度の独立性・独自性を保っていたと考えられています。 - 用語解説

-

屋形造 一階建ての建物,平屋 掘立柱建物 地面に柱穴を掘り,柱を立てる建物 - (文責)濱崎 一富・大窪 祥晃

縄文の森から 平成29年3月

平成29年3月14日(火)

カタクリの花が咲きました!!

カタクリとは?

早春に芽を出して花を咲かせるユリ科の植物です。

昔は,このカタクリの

10㎝ほどの小さな花で、開花時期が短いため「スプリング・エフェメラル(春の妖精)」ともよばれています。

縄文の森に春がやってきました。

とっても小さいお花なので,足下に注意して見てみましょう!

縄文の森だよりVol.32

考古ガイダンス第25回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第25回 シラスの上と下の文化 - ■姶良カルデラの大爆発を中心に■

南九州の厚く堆積したシラスの下層から石器が出土することは極めて珍しいことです。

南九州の厚く堆積したシラスの下層から石器が出土することは極めて珍しいことです。

平成7年,私は南九州西回り自動車道建設に伴って,日置郡松元町石谷の前山遺跡,現在の松元インターチェンジ付近の発掘調査を担当していました。

【写真 シラス下層出土の前山遺跡の石器群】- 夏のある日,私は次の日に他の業務があり発掘現場を留守にするため,明日の調査計画について同僚と話し合いました。その結果,明日はシラスの風化土以下の地層がどうなっているかの確認を行うことにして,その日は発掘現場を後にしました。

そして二日後に発掘現場に行くと,同僚が興奮した声で昨日の様子を話すのです。その内容は,シラスの下の地層から石器らしいものが出土したということでした。

私はわが耳を疑いながら,遺物が出土した地点へと向かいました。出土した地層を再度確認し,地層の断面を移植ゴテで削ってみました。出土した地層は,シラスの風化した地層の下の砂礫層であり,遺物を見てみると確かに人為的に石を加工した痕跡があるものでした。

それから発掘事務所へ駆け戻り,そして震える手で埋蔵文化財センターに電話で報告しました。「松元町の前山遺跡で,シラスの下層から石器が出土しました。」と。

南九州の発掘調査に従事する我々が,調査終了の目安にするのはシラスです。シラスは,南九州を厚く覆っている火山堆積物で,時には100メートル近く堆積している所もあり,物理的に発掘調査が不可能なためです。 - ■姶良カルデラとその環境■

- さて,このシラスと当時の気候について若干触れてみたいと思います。

今から約2万5,000年前,錦江湾の奥まった部分から火山活動が始まりました。その火山活動は,大量の軽石の噴出,そして第1次の火砕流を経て破局的な大火砕流をもたらしました。火山灰は,空高く成層圏まで舞い上がり,東北地方や朝鮮半島にまで及んだと言います。 - この一連の火山活動によってもたらされたものがシラスであり,専門的には姶良・丹沢火山灰あるいはATと呼ばれるものです。そしてこの大噴火がもたらしたものは,陥没した大カルデラ(姶良カルデラ)と,旧地形をとどめないほどに降り積もった火山灰にまみれ茫漠とした南九州の地であったでしょう。

姶良カルデラが噴火した2万5,000年前は,後期旧石器時代(旧石器時代とは,人類が誕生してから約1万2,000年前まで,主として石器を主な生活の道具とし,人類が土器や弓矢を発明して用い始める直前までの時代)にあたります。地質学的には更新世後期にあたり,大氷河が発達したり後退を繰り返した時代です。またこの時代は氷河が発達したことから氷河期とも呼ばれ,地球全体がとても寒い時期で,北海道にはマンモスが,九州にはナウマン象がいたといわれています。

姶良カルデラが噴火した2万5,000年前は,後期旧石器時代(旧石器時代とは,人類が誕生してから約1万2,000年前まで,主として石器を主な生活の道具とし,人類が土器や弓矢を発明して用い始める直前までの時代)にあたります。地質学的には更新世後期にあたり,大氷河が発達したり後退を繰り返した時代です。またこの時代は氷河が発達したことから氷河期とも呼ばれ,地球全体がとても寒い時期で,北海道にはマンモスが,九州にはナウマン象がいたといわれています。

【写真 屋久島の宮之浦岳の山頂(出典 鹿児島県育英財団)】- ただし実際に氷河が存在したのは,北極などのように寒い地域や高い山だけです。南九州は,現在より気温が数度,海面が今より百メートル近く低く,あたり一面には草原が広がっていたと考えられています(現在の屋久島の宮之浦岳の山頂の様子に似ています)。

- ■二つの石器(ナイフ型石器と剥片尖頭器)■

南九州本土において,シラスの下層から石器が出土したのは前山遺跡が2例目,昭和41年出水市上場遺跡の発見以来,実に20数年ぶりでした。当初私は,発掘風景の写真のようにこの遺跡は安山岩の巨石がゴロゴロしていたため「シラスが薄くその下の地層がもしや観察できるのではないか」と考えていました。掘り下げを行った結果が思わぬ石器の発見につながったのです。

南九州本土において,シラスの下層から石器が出土したのは前山遺跡が2例目,昭和41年出水市上場遺跡の発見以来,実に20数年ぶりでした。当初私は,発掘風景の写真のようにこの遺跡は安山岩の巨石がゴロゴロしていたため「シラスが薄くその下の地層がもしや観察できるのではないか」と考えていました。掘り下げを行った結果が思わぬ石器の発見につながったのです。

【写真 前山遺跡の発掘風景】- 1年半に及ぶ前山遺跡の発掘調査の結果,シラスの下層から台形石器やナイフ形石器など約10点を含む約500点の石器,シラスの上層からは台形石器,ナイフ形石器,槍として用いたと思われる剥片尖頭器や三稜尖頭器などを含む約1万5,000点もの石器が出土したのです。

前述のように2万5,000年前に大爆発した姶良カルデラは,南九州の地を火砕流で覆いつくして,人間,動物や植物までも死滅させたといわれ,その植生の回復には1,000年近くもの歳月を要したといわれています。

前述のように2万5,000年前に大爆発した姶良カルデラは,南九州の地を火砕流で覆いつくして,人間,動物や植物までも死滅させたといわれ,その植生の回復には1,000年近くもの歳月を要したといわれています。

ところが熊本県の狸谷遺跡(たぬきだにいせき)で見つかった,シラスの上層から出土したものを指標とする「狸谷型」と呼ばれるナイフ型石器は,前山遺跡のシラスの下層から出土した石器の中に類似したものが見出せるのです。長さ2,3センチで切り出しナイフの刃先に近い形状,そしてその石器の作り方も似かよっています。また狸谷型のナイフ型石器は,前山遺跡より数100メートル南東に位置する仁田尾遺跡では,シラスの上層から多数出土しているのです。

- 【写真 シラス上層出土の前山遺跡の剥片尖頭器】

- 噴火後の九州では,新たな石器として剥片尖頭器という槍状の石器が登場します。南九州でも近年数多くの遺跡からこの剥片尖頭器が出土しており,前山遺跡からも相当数出土しています。そしてこの石器は,朝鮮半島にそのルーツが求められるともいわれ「海を渡った剥片尖頭器」とも呼ばれています。

- ■エピローグ■

この南九州から出土した2つのタイプの石器(ナイフ型石器と剥片尖頭器)は,21世紀を生きるわれわれに何を物語ってくれるのでしょうか。

この南九州から出土した2つのタイプの石器(ナイフ型石器と剥片尖頭器)は,21世紀を生きるわれわれに何を物語ってくれるのでしょうか。

前山遺跡出土のシラス下層のナイフ型石器についてある研究者は「生き残った集団によって,製作技法が受け継がれていったのではないか」とし,大災害でも生き延びようとする人間の生命力をいっそう確信したとさえいいます。- 【写真 鹿児島市[旧喜入町]帖地遺跡(出典 喜入町教育委員会)】

- シラスの上層から出土する剥片尖頭器は,海水面が低くなり幅が狭くなったとはいえ海流が激しく荒ぶる朝鮮海峡を,旧石器人達が勇敢に丸木舟を操って行き来したあかしなのでしょうか。

数少ない遺跡から出土する数点の遺物だけで早急に結果を導き出すことは,非常に危険ですが(考古学は,実証とデータ―の蓄積が大事である),前山遺跡のシラスの上層から出土した剥片尖頭器と下層から出土したナイフ型石器が,今後の南九州の姶良カルデラ爆発前後の様相を知る大きな手がかりになりうることは確かです。

そしてその後,1996年1月に喜入町帖地遺跡からもシラスの上層と下層から数多くの石器が発見されました。この新たな資料の追加の意義は大きいものがあります。今後もこのような遺跡や遺物が発見され,南九州の旧石器文化がよりいっそう解明されることを期待してエピローグにかえたいと思います。 - (文責)鶴田 静彦