考古ガイダンス第1回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第1回 農業開発総合センター - ■縄文時代晩期の様相■

金峰山から東シナ海に目をやると眼下に金峰町と吹上町が接した小高い大野原台地(おおのばるだいち)が開けています。現在,ここでは「食の創造拠点鹿児島の形成」の一環として鹿児島県農業開発総合センターが建設されつつあります。

金峰山から東シナ海に目をやると眼下に金峰町と吹上町が接した小高い大野原台地(おおのばるだいち)が開けています。現在,ここでは「食の創造拠点鹿児島の形成」の一環として鹿児島県農業開発総合センターが建設されつつあります。

それに先立って,現在,農業開発総合センター遺跡群の発掘調査が行われています。ここは,23の遺跡が確認され,旧石器時代・縄文時代・弥生時代・古墳時代・古代・中世の遺構や遺物が出土する複合遺跡です。今回は,その中でも縄文時代晩期に注目してみたいと思います。

県内で確認されている縄文時代晩期の主な遺跡としては,加世田市の上加世田(うえかせだ)遺跡・吹上町の黒川洞穴(くろかわどうけつ)・出水市の沖田岩戸(おきたいわと)遺跡・末吉町の入佐(いりさ)遺跡・鹿屋市の榎崎(えのきざき)B遺跡などが挙げられます。- 【写真 晩期の浅鉢形土器(入佐式土器)出土した時の様子】

- 縄文時代晩期は,今から約3,000年前から2,300年前にあたり,このころになると縄文時代の生活も次第に変化してきました。

- このことは,出土土器から知ることができます。土器には文様が描かれなくなり,形の種類も増え,煮炊き用の深鉢や盛りつけ等に使われたと思われるよく磨かれた薄くて硬い浅鉢等が作られています。これらの土器は時間の推移につれ,上加世田式・入佐式・黒川式土器と変化していきます。

- この後,本格的な水田での米作りが始まる弥生時代を迎えることとなります。

- ■謎の柱穴跡■

農業開発総合センター内の遺跡群の中では,諏訪牟田(すわむた)遺跡・諏訪前(すわまえ)遺跡,建石ケ原(たていしがはら)遺跡を中心に縄文時代晩期の遺物や遺構が確認されています。

農業開発総合センター内の遺跡群の中では,諏訪牟田(すわむた)遺跡・諏訪前(すわまえ)遺跡,建石ケ原(たていしがはら)遺跡を中心に縄文時代晩期の遺物や遺構が確認されています。

諏訪牟田遺跡と諏訪前遺跡は,大野原台地のほぼ中央部に,建石ケ原遺跡は東部に位置し,標高約50メートルで,現在,農業大学校の研修棟や学生寮が建設中です。

諏訪牟田遺跡と諏訪前遺跡では,入佐式の土器片や石器等が多く出土しています。中でも緑色の石で作られた管玉(くだだま)・勾玉(まがだま)・丸玉,土製垂飾品(どせいすいしょくひん)は注目されています。また,農工具(鍬)として使用されたのではないかと思われる打製石器も出土しています。- 【写真 柱穴列/5つの柱穴が並んで検出された。柱穴の深さや埋土を調べるために半分に切っている】

- 遺構としては,柱穴列(柱穴が3~6個一列に並んでいるもの),竪穴住居跡,一間×一間の掘立柱建物跡,焚火跡(たきびあと),土坑,埋設土器などがあります。建石ケ原遺跡では,晩期としては非常にめずらしい道跡と思われる遺構が発見されています。

- 柱穴列は,柱穴3~6個が一列に並んで検出されるものです。諏訪前遺跡と諏訪牟田遺跡で,それぞれ9か所が確認されています。これらは,分布域と並んでいる方向の関係から2つのグループに分けられます。このことは作られた時期差を示すものではないかと考えられます。こうした柱穴列は,全国的にも類例を見ない遺構で,用途については,周辺遺物の状況や同時期の竪穴住居跡が1基しか発見されていないことなどから生活遺構としてとらえ,柱穴の深さからしても居住用の建物としての可能性が指摘されています。

- ■埋設土器と道跡遺構■

-

晩期の深鉢形土器(入佐式土器)

埋設された状態で出土したもの

左の埋設土器の埋土を完掘 - 埋設土器は諏訪前遺跡で1基,諏訪牟田遺跡で3基が確認されています。これらは,地面に掘られた穴の中に深鉢形土器を埋めたものです。丁寧に埋められていることや底部が打ち欠かれていることなどから,埋葬に関わる遺構ではないかと考えられています。

道跡遺構は北北東から南南西にかけて弓なり状に130メートル検出され,幅は約3メートル,深さは約30センチメートルの浅い溝状です。底面には硬化面が見られましたが,この硬化面は開聞岳噴出物の灰ゴラで覆われています。この灰ゴラは縄文時代晩期から弥生時代前期頃の噴出物で,埋土からは晩期の遺物が出土していることから,晩期としては非常にめずらしい道跡と考えられます。 - ■農業開発総合センター■

- 農業開発総合センターには,耕種試験研究施設や農業大学校などが整備されています。これからの農業を支える技術や担い手となる人財育成の拠点となっていくところです。

これまでの発掘調査から,この大野原台地では縄文の太古より人々の生活が営まれていたことが分かってきています。先人の息吹を受けながら,次世代に向かって情報を発信していく新生大野原台地の完成も間もなくです。

農業大学校は平成15年春開校,試験研究施設は平成17年度末開設を目処に整備が進められています。 - 用語解説

-

土製垂飾品

(どせいすいしょくひん)土(粘土)で作られた特殊な形をした小型のもので,穴が開いていることから首飾りと考えられる。 灰ゴラ(はいごら) 縄文時代晩期から弥生時代前期の頃にかけて開聞岳が噴火した時の火山灰。 - (文責)山崎 省一

縄文の森から 平成27年2月

平成27年2月2日(月)

常設展示室の河口コレクションコーナーをリニューアルしました。

河口コレクションのうち

「

常設展示室で,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者,

今回紹介するのは,姶良市姶良町にある宮田ヶ岡瓦窯跡と,霧島市国分上井にある平栫貝塚です。

宮田ヶ岡瓦窯跡は,霧島市

また,平栫貝塚は,縄文時代早期の貝塚で,

縄文の森から 平成27年1月

平成27年1月20日(火)

おすすめ!展示コーナーのお知らせ

南日本新聞掲載中「

平成26年12月までに南日本新聞の「古の美術品」として紹介された出土品を展示しています。間近で見られる

ただ今開催中!

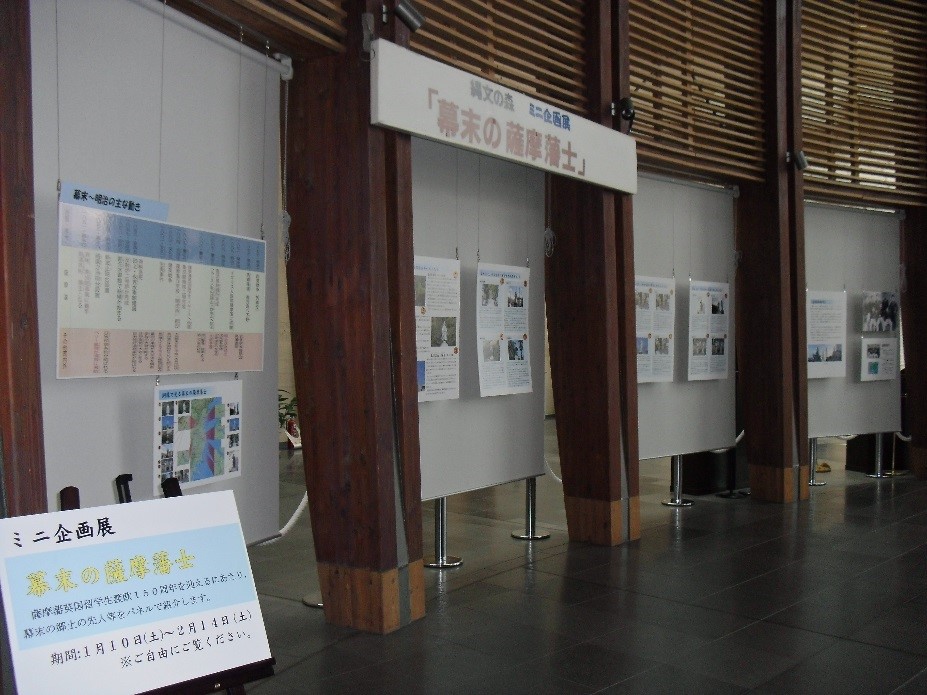

ミニ企画展「幕末の薩摩藩士」

薩摩英国留学生渡欧150周年を迎えるにあたり,幕末から明治維新という時代の変化の中で,重要な役割を担った鹿児島の先人たちを紹介しています。

【期 間】 開催中~2月14日(土)

【場 所】 展示館ホール

縄文の森から 平成26年12月

平成26年12月25日(木)

体験メニュー「縄文シュシュ」リニューアル!

上野原縄文の森の体験メニュー「縄文シュシュ」を,12月25日(木)からリニューアルしました。

使用する毛糸をふんわり・もこもこの素材に変更したので,よりボリュームのあるシュシュを作ることができるようになりました。

ご自分用はもちろん,ご家族・ご友人などへのプレゼントとして,ふわふわのシュシュを作ってみませんか。

完成品

【体験料金】1個100円

【所要時間】60分 ※所要時間は目安です

【 問合先】TEL 0995-48-5701

E-mail:uenohara@jomon-no-mori.jp

平成26年12月10日(水)

ただいま開催中!

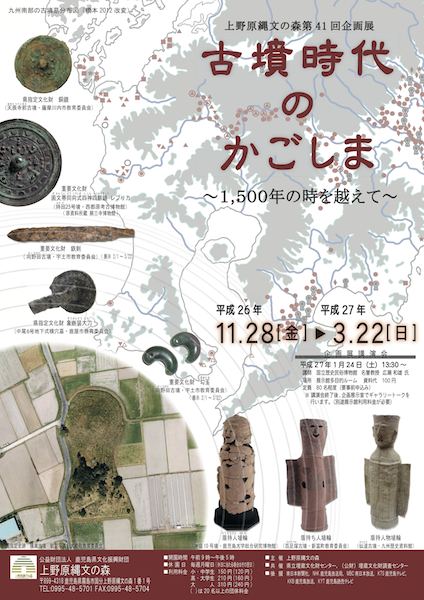

第41回企画展

古墳時代のかごしま~1,500年の時を超えて~

近年,さらに明らかになってきている鹿児島の古墳時代について,他県の資料(重要文化財など)との比較も交え,南九州の墓の形態や分布状況,副葬品,住居内遺物などとともに,県有形文化財(考古資料)として指定されている出土品などを紹介します。

【期 間】11月28日(金)~3月22日(日)

【場 所】展示館企画展示室

【入場料】展示館利用料金<

大人310円 高・大学生210円 小・中学生150円

企画展講演会

【日 時】平成27年1月24日(土) 午後1時30分~午後3時

【場 所】展示館多目的ルーム

【講 師】国立歴史民俗博物館 名誉教授 広瀬 和雄 氏

【資料代】100円

【定 員】80名程度(要事前申込み)

※講演会終了後,企画展示室にてギャラリートークを行います。(ただし,別途展示館利用料金が必要)

【問合・申込み先】TEL 0995-48-5701

天辰寺前古墳 銅鏡

薩摩川内市教育委員会

神領10号墳盾持人埴輪

鹿児島大学総合研究博物館

第41回 古墳時代のかごしま

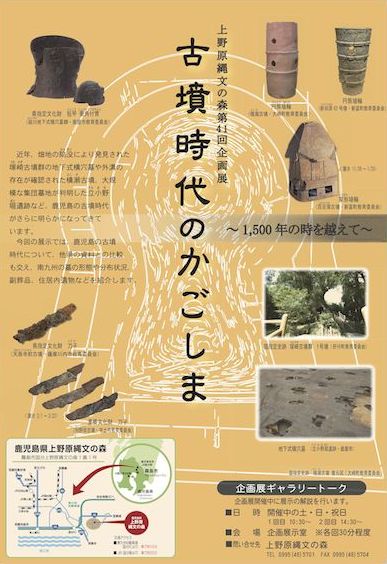

- 上野原縄文の森 第41回企画展

古墳時代のかごしま

~1,500年の時を超えて~ - 開催期間:平成26年11月28日(金)~平成27年3月22日(日)

-

近年,畑地の陥没により発見された塚崎古墳群の地下式横穴墓や外溝の存在が確認された横瀬古墳,大規模な集団墓地が判明した立小野堀遺跡など,鹿児島の古墳時代がさらに明らかになってきています。

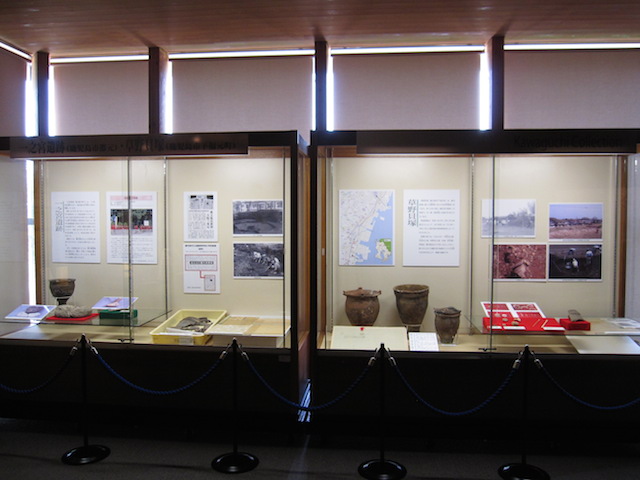

今回の展示では,鹿児島の古墳時代について,他県の資料(重要文化財など)との比較も交え,南九州の墓の形態や分布状況,副葬品,住居内遺物などを紹介しています。 - ■注目の一品~今回の展示品の中から~■

-

短甲・冑・刀剣類

古墳や地下式横穴墓などの副葬品には, 銅鏡のほか,須恵器や土師器などの日用品,短甲・冑・刀剣類などの武具・武器,馬具,装飾品など様々なものがあります。

下の写真の,祓川地下式横穴墓から出土した短甲は,槍や刀の攻撃から身を守るもので,鉄板を何枚か組み合わせて鉄の鋲でつなぎ,正面から開閉して着用するよう蝶番式に作られています。また,衝角付冑は,形が古代の軍船の舳先(衝角)に似ていることから,このように名付けられています。※ 画像にマウスを合わせると,ご覧になりたい部分が拡大されて表示されます。 短甲(左)

衝角付冑(右)

【県指定有形文化財】鉄剣

【重要文化財】象嵌装大刀

【県指定有形文化財】祓川地下式横穴墓 向野田古墳 中尾地下式横穴墓 鹿屋市教育委員会 熊本県宇土市教育委員会 鹿屋市教育委員会 第41回企画展データファイルは,ここからダウンロードできます。 - ■企画展講演会■

-

※ 終了しました - ■企画展ギャラリートーク■

-

企画展開催中に展示の解説を行います。 【日時】 開催中の毎週土・日・祝日 1回目 10:30~ 2回目 14:30~ ※各回30分程度 【会場】 企画展示室 ※ 背景は「南九州の古墳墓分布図(橋本2012改変)を参考にしてデザインしました。 -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

縄文の森から 平成26年10月

平成26年10月7日(火)

常設展示室の河口コレクションコーナーをリニューアルしました。

河口コレクションのうち

鹿児島市の「

常設展示室で,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者,

今回は,鹿児島市郡元にある一之宮遺跡と,同市下福元町にある草野貝塚です。

一之宮遺跡は,県内の発掘調査で初めて,弥生時代の住居跡が発見されたことから,昭和28(1953)年9月7日,「弥生式住居跡」として,県指定史跡に指定されました。

また,草野貝塚は,約3,500年前(縄文時代後期)の貝塚で,

縄文の森から 平成26年9月

平成26年9月5日(金)

ただいま開催中!アートギャラリー

「再現 古生代の生き物たち」

【期間】 9月3日(水)から9月26日(金)午前中まで

【場所】 上野原縄文の森展示館ホール

【内容】 作陶家 四元 誠 氏による展示です。

古生代の生き物を薩摩焼などの技法で制作し,まるで生きているかのように再現・展示します。

※ 観覧無料

展示の様子

縄文の森だよりVol.27

縄文の森から 平成26年8月

平成26年8月22日(金)

縄文村の十五夜まつり・ミニコンサートのお知らせ

餅つきや綱引きなど十五夜行事を楽しみ,夜の縄文の森で,月の観察会やミニコンサートを堪能してみませんか。(どんぐり倶楽部との共催事業)

日時 平成26年9月6日(土)16:00~19:40(20:30)

場所 鹿児島県上野原縄文の森

十五夜まつり(有料) 団子作り,餅つき,綱引き,相撲

(団子作り・餅つきは食材費等300円,事前の申込みが必要です。定員80名)

ミニコンサート(無料) 木管3重奏

演奏 堂園 さおり氏 クラリネット(鹿児島国際大学講師,みやまコンセール協力演奏家)

片倉 聖 氏 オーボエ (鹿児島国際大学講師,みやまコンセール協力演奏家)

木村 紀子 氏 フルート (鹿児島国際大学講師,みやまコンセール協力演奏家)

曲目 浜辺の歌,少年時代,青春の輝きほか

※ ミニコンサートのみの参加も可能です。

月の観察会(無料) 天体望遠鏡で月を観察します

十五夜まつり受付 15:30~ (復元集落休憩所前)

十五夜まつり 16:00~18:30 (復元集落)

月の解説 18:40~18:50 (展示館)

ミニコンサート 19:00~19:40 (展示館)

月の観察会 19:45~20:30 (展示館,希望者のみ)

十五夜まつり

ミニコンサート

問い合わせ・申込先

〒899-4318

霧島市国分上野原縄文の森1番1号

上野原縄文の森 事業課

TEL 0995-48-5701

FAX 0995-48-5704

メール uenohara@jomon-no-mori.jp

平成26年8月7日(木)

体験メニュー「ミニチュア

上野原縄文の森の体験活動に,新たに「ミニチュア石斧作り」が加わりました。

滑石の種類は,白・ピンク・モザイク(白とピンクの混ざったもの)・水墨石(黒)の4種類です。

白やピンクの滑石には,蛍光ペンで色を塗ることもできます。

世界にひとつしかない,オリジナルのミニチュア石斧を作ってみませんか。

完成品(モザイク)

完成品(全種類,白には蛍光ペンで着色)

【体験料金】1個300円

【所要時間】60~90分 ※所要時間は目安です

【問合先】 TEL 0995-48-5701

E-mail: uenohara@jomon-no-mori.jp

縄文の森から 平成26年7月

平成26年7月31日(木)

体験メニューデモンストレーション実施中

8月に入り,暑い日が続いています。夏休みの上野原縄文の森は,子どもたちの笑い声のおかげでとっても賑やかです。

上野原縄文の森では,次の日時で,人気の体験メニューの中から,作り方を紹介するデモンストレーションを実施します。作り方をマスターした後は,体験学習館でオリジナルの作品を作ってみませんか。

【開催日】8月6日(水),8月20日(水),8月27日(水)

【時 間】1回目 午前11時00分~ 2回目 午後2時30分~

各回30分程度

【場 所】展示館ホール

【内 容】体験学習館でできる体験の中から,人気のメニューの作り方を紹介します

8月 6日…アクセサリー作り

8月20日…どんぐりアート

8月27日…弓矢作り

【料 金】観覧無料

アクセサリー作り

弓矢作り

どんぐりアート

デモンストレーションの様子

【問合先】 TEL 0995-48-5701

E-mail: uenohara@jomon-no-mori.jp