縄文時代晩期の線刻土器(黒川洞穴:日置市吹上町)

波板状凹凸面(大坪遺跡:出水市)

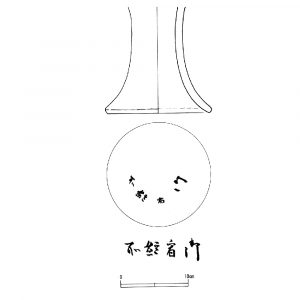

陶器が語る歴史(垂水・宮之城島津家屋敷跡:鹿児島市)

かごしま県民交流センターの一帯には,江戸時代,垂水島津家と宮之城島津家の屋敷があったことが絵図等でわかっています。

発掘調査の結果,多くの陶磁器の中にまざって,花瓶の内側に,「御看経所」と記された陶器が出土しました。

「看経所」(お経を黙読する場所)が屋敷内にあったことを物語る文字史料とも言える遺物です。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(48) 「垂水・宮之城島津家屋敷跡」

|

|

磁器製人形(里町遺跡:伊佐市大口)

手に日本国旗を持った,女学生の形をしています。近代(戦前)に作られた人形で,当時の世相を表しているものと思われます。

作業員さん達には,「里町遺跡」になぞって,「里子ちゃん」と呼ばれていました。

(大きさ7cm)

道路状遺構(中津野遺跡:南さつま市金峰町)

「華瓶(けびょう」神仏習合のかたち・「懸仏」の一部(大崎町:照信院跡(しょうしんいんあと))

曽畑式土器(黒川洞穴:日置市吹上町)

官軍兵士眠る(岩川官軍墓地:曽於市)

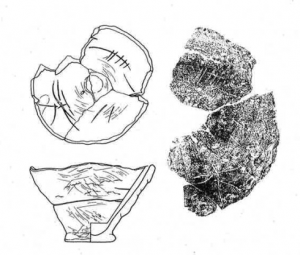

弥生時代の鉄鏃 (大崎町:永吉天神段遺跡)

弥生時代中期(約2,300年前)のお墓の中から出土しました。県内でも一番古い時期の鉄製品になります。

戦いで鉄鏃が刺さって亡くなった人を埋葬したものなのか,副葬品なのか,はっきりと分かっていません。

報告書

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(27)「永吉天神段遺跡5 第2地点-3」(第1分冊)

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(27)「永吉天神段遺跡5 第2地点-3」(第2分冊)

『公益財団法人鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書』(27)「永吉天神段遺跡5 第2地点-3」(第3分冊)

西南戦争の銃弾(伊佐市:高熊山激戦地跡)

明治10(1877)年,西南戦争の大口攻防では、西郷軍の辺見十郎太(へんみじゅうろうた)が指揮する雷撃隊(らいげきたい)が伊佐市坊主石山(ぼうずいしやま)に,池辺吉十郎(いけべきつじゅうろう)指揮する熊本隊が高熊山に陣を構え,堡塁(ほうるい)(塹壕)を築いていました。6月13日から20日まで,髙熊山や坊主石山で政府軍と激しい戦闘が行われました。

高熊山の発掘調査では,9基の堡塁跡と銃弾や薬莢,砲弾の可能性のある鉄製品などが出土しました。

報告書

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(210)「滝ノ上火薬製造所跡・高熊山激戦地跡・チシャケ迫堡塁跡群・岩川官軍墓地」

華瓶表-129x300.jpg)