令和2年度 第2回「河口コレクション」展示 ~霧島市内の遺跡~

9月18日に,上野原縄文の森で展示している「河口コレクション」コーナーの入れ替えを行いました。

今回は「河口貞徳氏の軌跡Ⅲ(霧島市内の調査遺跡)」と題して,口輪野遺跡(霧島市国分川内),平栫遺跡(同市国分上井),石峰遺跡(同市溝辺町麓),廻城跡(同市福山町福山)の4つの遺跡を紹介しています。

特に平栫遺跡は,出土した縄文時代早期後半の土器を河口氏が「平栫(ひらがこい)式土器」と名付け,標式遺跡(特定の地域や時代・時期に流行した土器の特徴を示す契機となった遺跡)となっています。

霧島市内には,上野原遺跡だけでなく,このように貴重な遺跡が数多くあります。今回の展示,上野原縄文の森でご覧ください。

展示期間

令和2年9月19日(土)~令和3年1月15日(金)

|

|

|

|

|

|

企画展内覧会

9月10日(木)に,第58回上野原縄文の森企画展「新発見! かごしまの遺跡2020 ~発掘調査速報展~」の内覧会が行われました。今回の企画展は昨年度,県立埋蔵文化財センターと(公財)埋蔵文化財調査センターが行った発掘調査や刊行した報告書から最新の調査成果を紹介・展示するものです。

内覧会では,掲示資料や遺物が来館者に分かりやすく,また,興味を持って見てもらえるような展示になっているかを確認をしていきます。確認の中で修正が必要なものがあれば,その都度作り直し,よりよい展示を完成させていきます。

第58回企画展は,9月12日(土)から11月8日(日)まで開催しています。ぜひ,上野原縄文の森で「最新の鹿児島の歴史」をご覧ください。

|

|

|

第5回 鹿児島の戦争遺跡について

Ⅰ.戦争遺跡保存に至るまで

2020年は戦後75年目の年です。当時20歳の若者は今年95歳,ということになります。これは戦争体験者の激減を意味し,次世代に戦争体験をどのように伝えるかという問題にも繋がってきます。戦争遺跡には地表に露出したものや,地下に埋もれたもの等がありますが,多くは戦後長い間放置され,老朽化や開発などで風化や解体が進んできています。

そのような中,1970年代ごろから,全国各地で戦争遺跡を調査する事例が少しずつ見られるようになりました。さらに,沖縄県南風原町の南風原(はえばる)陸軍病院壕が1990年に日本初の指定史跡(町指定)になったことで徐々に関心が高まり,1995年には広島原爆ドームが国の史跡に指定され,ユネスコの世界文化遺産にも登録されることとなりました。この原爆ドームの文化財指定は,全国の戦争遺跡に対する意識が見直され,後世に語り継ぐべき遺産として把握・保護される大きなきっかけとなりました。

| 番号 | 市町村名 | 名称 | 内容 | 時代 |

| 1 | 薩摩川内市 | 天狗鼻海軍望楼台 | 市指定 | 明治 |

| 2 | 鹿児島市 | 天保山砲台跡 | 市指定 | 幕末 |

| 3 | 〃 | 祇園之洲砲台跡 | 〃 | 幕末 |

| 4 | 〃 | 沖小島砲台跡 | 〃 | 幕末 |

| 5 | 南九州市 | 陸軍知覧飛行場給水塔跡 | 市指定 | 昭和 |

| 6 | 〃 | 陸軍知覧飛行場弾薬庫跡 | 国登録 | 昭和 |

| 7 | 〃 | 陸軍知覧飛行場着陸訓練施設遺構 | 〃 | 昭和 |

| 8 | 〃 | 陸軍知覧飛行場水風呂(防火水槽跡) | 〃 | 昭和 |

| 9 | 姶良市 | 山田の凱旋門 | 国登録 | 明治 |

| 10 | 曽於市 | 岩川官軍墓地 | 市指定 | 明治 |

| 11 | 鹿屋市 | 海軍笠野原航空基地跡川東掩体壕 | 市指定 | 昭和 |

| 12 | 〃 | 海軍串良航空基地地下壕電信司令室 | 〃 | 昭和 |

| 13 | 志布志市 | 権現島砲台遺構(水際陣地跡) | 〃 | 昭和 |

| 14 | 〃 | 海軍岩川航空隊基地通信壕跡 | 〃 | 昭和 |

| 15 | 〃 | 平床通信壕跡 | 〃 | 昭和 |

| 16 | 南大隅町 | 原の台場跡 | 県指定 | 幕末 |

| 17 | 大和村 | 今里小中学校奉安殿 | 国登録 | 昭和 |

| 18 | 瀬戸内町 | 久慈小学校奉安殿 | 〃 | 昭和 |

| 19 | 〃 | 須子茂小学校奉安殿 | 〃 | 昭和 |

| 20 | 〃 | 薩川小学校奉安殿 | 〃 | 昭和 |

| 21 | 〃 | 池地小中学校奉安殿 | 〃 | 昭和 |

| 22 | 〃 | 節子小中学校奉安殿 | 〃 | 昭和 |

| 23 | 〃 | 古仁屋小学校奉安殿 | 〃 | 昭和 |

| 24 | 伊仙町 | 鹿浦小学校奉安殿 | 〃 | 昭和 |

Ⅱ.戦争遺跡の分類

本稿では戦争遺跡を幕末・明治初期からアジア・太平洋戦争終結までのものとします。この間の80年余り,主なもので薩英戦争,戊辰戦争,西南戦争,日清戦争,日露戦争,第1次世界大戦,日中戦争,アジア・太平洋戦争があります。近代的中央集権国家として帝国主義の時代を生き抜いていくために,日本はこれだけの戦争を行ってきました。

ところで,鹿児島県はこの中で特にアジア・太平洋戦争に係る戦争遺跡が多く所在します。これらを大まかに分類すると,

①航空基地関係(滑走路・掩体壕・建物や施設)

②沿岸施設(砲台・観測施設・哨戒施設・防備所・水上水中特攻基地・建物や施設)

③軍事施設(建物や施設・要塞・塹壕)

④その他(奉安殿【注1】・防空壕・記念施設・慰霊碑・墓地)

などに分けられます。

【注1】 戦前の日本において,学校等にあった天皇と皇后の写真(御真影)と教育勅語を納めていた建物

Ⅲ.鹿児島県の戦争遺跡

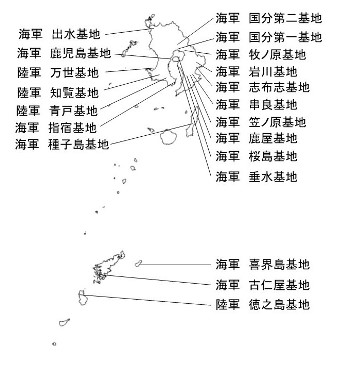

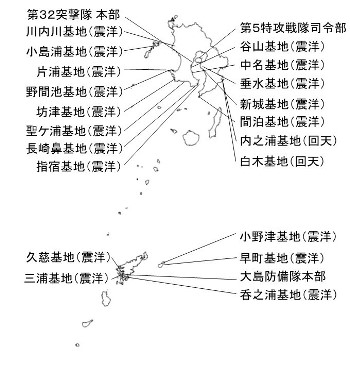

鹿児島県にアジア・太平洋戦争関連の遺跡が多いのは①~④の理由によると考えられます。

①1945年3月の沖縄戦以後は本土防衛の最前線となり,陸海軍の出撃,防御拠点が集中しました。

(資料2,3 写真6)

②吹上浜と志布志湾が本土上陸作戦(オリンピック作戦)の目標地点となっていたことから,コンクリート製の永久築城の要塞や素掘りの洞窟式陣地,トーチカ等の施設が昭和19~20年に多数構築されました。(写真1~3 )

③南九州一帯にひろがるシラスの崖は掘りやすく,本土防衛の最前線である鹿児島への空襲が激しくなるにつれて防空壕が県内に多く作られました。(資料4)

| 北海道 | 1,210 | 山 梨 | 1,181 | 広 島 | 262,425 |

| 青 森 | 946 | 長 野 | 53 | 島 根 | 38 |

| 秋 田 | 94 | 富 山 | 2,300 | 山 口 | 3,362 |

| 岩 手 | 616 | 石 川 | 27 | 香 川 | 1,359 |

| 宮 城 | 1,118 | 岐 阜 | 1,191 | 徳 島 | 1,710 |

| 山 形 | 41 | 愛 知 | 12,379 | 高 知 | 487 |

| 新 潟 | 1,467 | 三 重 | 5,612 | 愛 媛 | 1,097 |

| 福 島 | 661 | 滋 賀 | 35 | 福 岡 | 5,570 |

| 茨 城 | 2,452 | 福 井 | 1,809 | 佐 賀 | 138 |

| 栃 木 | 612 | 京 都 | 215 | 長 崎 | 75,380 |

| 群 馬 | 967 | 奈 良 | 32 | 大 分 | 710 |

| 埼 玉 | 392 | 和歌山 | 1,781 | 熊 本 | 869 |

| 東 京 | 116,959 | 大 阪 | 14,770 | 宮 崎 | 646 |

| 千 葉 | 1,450 | 兵 庫 | 11,997 | 鹿児島 | 4,604 |

| 神奈川 | 9,197 | 鳥 取 | 61 | 沖 縄 | 約1,500 |

| 静 岡 | 6,234 | 岡 山 | 1,773 | (人) | |

④奄美大島の大島海峡は複雑に入り組んだリアス海岸からなり,海軍艦艇の絶好の泊地となり両岸に関連する軍事施設が集中しました。(写真7~10 )

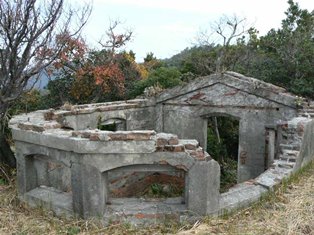

これらの施設は戦後の開発による消失を免れてそのまま残っているものが多数みられます。その中の一部はコンクリート製の耐弾構造となっているため,当時の構造がほぼそのまま残っているものもあります。

Ⅳ.保存と活用

最近,全国各地で「身近にある戦争遺跡から戦争のことを知り平和の大切さを学ぼう」という活動を行う各種団体が現れています。また,個人的に踏査や集成を行い,紹介や普及活動を行っている人もいます(写真2,5)。市町村では戦争遺跡が多く所在する自治体(南九州市,出水市,霧島市,曽於市,鹿屋市,瀬戸内町その他)で積極的に保存・活用する動きが,いわゆる“まちおこし”と絡めて見られます。そして今後県内で埋蔵文化財の発掘調査が行われるに伴い,新たな戦争遺跡や遺物が確認され,この時代に対する認識と評価が深まっていくことでしょう。

Ⅴ.埋蔵文化財発掘調査報告書に記載された戦争遺跡

古い時代(縄文時代や弥生時代等)の遺跡の発掘調査中に偶然出土した戦争に関連する遺構や遺物はこれまでも様々な報告書に掲載されています。また,最近では戦争遺跡そのものを保護,記録保存するために発掘調査を行い,それらの報告書が刊行されています。ここでは前者の例として霧島市の上野原遺跡を,後者の例として南九州市の知覧飛行場跡を紹介します。

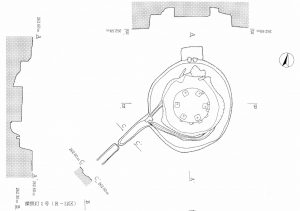

上野原遺跡(霧島市)の調査で,2基の探照灯跡と配線ケーブルを埋めた溝が検出されています(第10地点)。探照灯跡は直径3.5mの円形の掘り込みが2段に掘り下げられており,礎石の上に円形のコンクリートの台座が据えてあります。台座にはボルトが6か所あります。周囲からは昭和19年12月製造の四式電話機のラベルが出土しています。これらは海軍の国分第一基地に関わる施設の一部であると考えられます。

知覧飛行場跡(南九州市)の調査で,排水施設と考えられるコンクリート製溜枡とそれに繋がる土側溝2条が検出されています。溜枡は,上幅約4m,底幅約70cm,深さ約1.6mの台形断面で,コンクリートの厚さは約8cmで,不揃いの玉砂利が用いられ型枠痕が見られないことから,現場打ちによって構築されたと考えられます。これらの施設は終戦直前の昭和20年7月22日米軍の偵察機が上空から撮った写真でも存在が確認できます。また,周辺からは明治から昭和初期にかけて鋳造された貨幣,統制食器,ガラス瓶,碍子その他が出土しています。

| 海軍 | |||

| 出撃基地 | 出撃隊員 (未帰還機含) |

機数 (未帰還機含) |

備考 |

| 鹿 屋 | 832 | 445 | |

| 串 良 | 334 | 122 | |

| 国 分 | 354 | 224 | |

| 出 水 | 41 | 14 | |

| 指 宿 | 82 | 41 | 古仁屋含む |

| 鹿児島 | 12 | 1 | |

| 喜界島 | 19 | 11 | |

| 合 計 | 1,674 | 858 | |

| 陸軍 | |||

| 出撃基地 | 出撃隊員 (未帰還機含) |

機数 (未帰還機含) |

備考 |

| 知 覧 | 439 | 354 | |

※戦争遺跡の調査を報告した埋蔵文化財発掘調査報告書

- 鹿児島県立教育委員会 「西原掩体壕跡」1990

- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 「知覧飛行場跡」2017

- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 「敷根火薬製造所跡 根占原台場跡 久慈白糖工場跡」 2018

- 南九州市教育委員会 「知覧飛行場跡」 2015,2016

- 出水市教育委員会 2014 『出水市埋蔵文化財発掘調査報告書25:旧海軍出水航空基地 掩体壕 発掘調査報告書』

- 瀬戸内町教育委員会 2017 『瀬戸内町文化財調査報告書第6集:瀬戸内町内の遺跡2』

Ⅵ.負けた戦争の大切さ

近・現代の歴史は戦争と軍隊の存在抜きには語れません。戦争遺跡を保存し活用することの最大の目的は,「過去にこのようなことがあった。二度と繰り返してはならない」と「自分達の身近な地域では過去にこのような人や物の動きがあった。現在はその上に成り立っている」ことを学ぶことであると思います。歴史を見ると人類は勝った戦争よりも,負けた戦争から多くの戦訓や教訓を学んできているようです。

近・現代の歴史は,日本が世界の中で今後どのようにあるべきかという問いに直接答えられる要素を他のどの時代よりも遙かに多く含んでいます。戦争遺跡を保存し周辺の安全管理を行ったうえで,これを積極的に活用していきたいと考えています。

文責 抜水茂樹

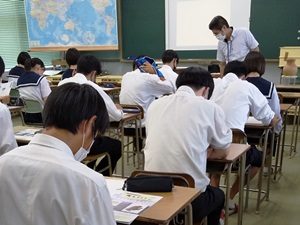

令和2年度埋蔵文化財担当職員等講習会オンライン

文化庁主催の「埋蔵文化財担当職員等講習会」参加についての報告です。

この講習会は,国の埋蔵文化財保護行政に関する施策を紹介するとともに,地方公共団体における埋蔵文化財保護の取り組みについても広く紹介することで,各地の埋蔵文化財保護行政に活かしてもらうことを目的として年度ごとに開催されています。

これまでは国内各地で開催されていましたが,今年度は,新型コロナ感染症対策として,初のオンライン開催となりました。

8月26日(水),当センターもオンラインで参加し,センター職員等計17人が受講しました。

普段は通常業務の調整や旅費の関係で参加できなかった職員も,オンライン受講が可能となったことで多くのことを学べる講習会となり,有意義な時間を共有することができました。

また,資料は文化庁のホームページでも配布されていますので,興味のある方はご覧ください。

|

|

|

埋蔵文化財専門職員養成講座(中級)

8月20日・21日に,埋蔵文化財専門職員養成講座(中級)を実施しました。この講座は,市町村の埋蔵文化財担当職員を対象とし,発掘調査や報告書作成に関する具体的な知識・技術について学び,埋蔵文化財保護行政に関する業務及び課題解決に必要な技能を習得することを目的としています。

今回は,以下の内容について研修を実施しました。

- 鹿児島県の埋蔵文化財調査の現状と課題

- 発掘調査の計画と留意点

- 整理作業の方法と留意点

- 遺物・遺構実測の方法

- 遺物写真撮影の方法

- 発掘調査の実施と記録方法

参加されたみなさん(13市町14人)は,どの研修も熱心に受講されていました。また,参加者同士で,普段の業務の成果や課題について話し合い,交流を深めることもできたようです。来年度も,多くの参加をお待ちしております。

なお,令和3年1月には,今回よりも更に専門的な内容を学べる「埋蔵文化財専門職員養成講座(上級)」も開催予定です。開催時期が近づいてきましたら,各市町村に開催の案内をいたします。こちらも,多くの参加をお待ちしております。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

夏休みの研修講座

埋蔵文化財センターでは,学校の先生方や市町村の埋蔵文化財担当職員向けに,以下の講座を開催しています。

- 「パワーアップ研修講座」(10年経験者研修)

- 「先生のための考古学講座」(フレッシュ研修認定講座,希望者)

- 「埋蔵文化財専門職員養成講座」(市町村文化財担当職員等,初級・中級・上級あり)

今年も,7月30日(木)・31日(金)に小学校・特別支援学校の先生方対象の「パワーアップ研修講座」を,8月6日(木)・7日(金)に中学校・高等学校の先生方対象の「パワーアップ研修講座」,「先生のための考古学講座」と市町村の担当者対象の「埋蔵文化財専門職員養成講座(初級)」を実施しました。

各講座では,共通して以下の内容について研修を行いました。

- 埋蔵文化財センターの業務と役割

- 埋蔵文化財センターの施設見学

- 報告書作成の業務体験(拓本作成など)

- 遺跡からわかる鹿児島の歴史と文化

- 学校の授業における埋蔵文化財の活用例

- 上野原縄文の森の業務と役割

- 上野原縄文の森の施設見学

- 縄文体験(アクセサリー作りなど)

先生方や市町村の職員の方々は,講座を通して考古学や発掘調査について理解を深めたり,土器や石器の実物に触れることで,埋蔵文化財に対する興味・関心を高めたりすることができたようです。

これを機に,授業での活用のアイデアが得られ,各市町村の文化財を学ぶきっかけとなれば,ありがたいことです。

また,今年は例年よりも多くの参加をいただきましたが,新型コロナウイルス感染症対策をとり,「三密」をさけて,実施することができました。

来年度も開催予定ですので,興味のある先生方や市町村の職員の方々は,ぜひお申し込みください。

【参加者の感想】

- 県内には,本当にたくさんの遺跡があることを初めて知りました。こんなにも身近なものなんだということも知りました。

- 自分で洗った土器,拓本にした土器に愛着がわき,とてもいとおしく感じました。

- 「歴史から学ぶ」という言葉を実感した研修となりました。

- 目の前に9500年前のものがあると思うだけで,ドキドキワクワクしました。

- 授業に活用できるキット,出前授業など,子どもたちが本物に触れる機会があることを,初めて知りました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

大口高等学校での出前授業

7月29日(水),鹿児島県立大口高等学校の日本史専攻の3年生へ,「ワクワク考古楽(授業支援)」を実施しました。

昨年度,高熊山激戦地跡の発掘調査成果を学んだ生徒たちです。本年度は,「埋蔵文化財センターの役割と地域の遺跡を理解する」と題して,学習を行いました。

県立埋蔵文化財センターが発掘を行った鹿児島紡績所跡や,鹿児島市が発掘を行った旧紡績所技師館(異人館)の調査成果が,国の史跡指定や世界文化遺産決定などの際に,基礎資料となったことを紹介しました。

次に,伊佐市の遺跡を学びました。伊佐市は,古くから発掘調査が行われており,塞ノ神(せのかん)式土器といわれる,縄文時代早期の標式遺跡(特定の地域や時代・時期に流行した土器の特徴を示す契機となった遺跡)が存在し,考古学上非常に重要な遺跡が多くあることを学びました。また,下鶴遺跡から出土した土器などに触れ,時代による形や文様,焼き方の違いなどを感じていました。

|

|

|

第4回 鹿児島(鶴丸)城跡の瓦について

Ⅰ.鹿児島城の概要

鹿児島城は鹿児島市城山町に築かれた島津氏の居城で,別名鶴丸城とも呼ばれています。城の範囲(城域)は黎明館・県立図書館のある場所だけではなく,西端は黎明館の背後にそびえる城山(上之山城跡),東端は外堀のあったみなと大通り公園,北端は国立医療センター,南端は照國神社や中央公園,山形屋のあたりまでが江戸時代における鹿児島城の範囲と考えられています。

鹿児島城は初代薩摩藩主島津家久(忠恒)が関ヶ原の合戦直後の慶長6(1601)年頃に築城を始め,慶長末(1615年)頃にほぼ完成したとされています。城の正式な名称は鹿児島城で,「鶴丸城」の呼称は背後の城山の形が,鶴が舞っているように見え,鶴丸山と呼ばれたことにちなむと江戸時代後期の『三国名勝図会』に記されています。

本来の鹿児島城は,背後の山城(上之山城)と麓の居館からなり,江戸時代前半の絵図では,山城部分の曲輪を本丸,二丸(二之丸)とし,麓の居館は居所(居宅)と記しています。江戸時代を通じて藩政の中心を担ったのは麓の居館部分で,江戸時代後半には,現在黎明館がある三方を石垣と濠に囲まれた藩主の居館を本丸,その西側を二之丸と呼ぶようになりました。また,天明5(1785)年から8代藩主島津重豪により,二之丸の整備拡大が図られました。

その後,明治に入り,明治2(1869)年に知政所となり,明治4(1871)年の廃藩置県で12代藩主島津忠義が去るまで,270年余り島津氏の居城として,近世鹿児島の発展の中心でしたが,本丸や御楼門は明治6(1873)年の火災で,二之丸は明治10(1877)年の西南戦争で焼失しました。

明治中期以降は,居館跡に中学造士館,次いで第七高等学校造士館が設立され,戦後は鹿児島大学の文理学部,次いで鹿児島大学医学部と移り変わり,昭和58(1983)年に黎明館が開館しました。

|

|

|

|

|

|

Ⅱ.瓦の種類と特徴

平成26年度から始まった発掘調査では,様々な種類の瓦が出土しました(写真3)。瓦は出土地点の近くの建物に葺かれていたものであったり,火災等で崩れた建物の瓦が寄せ集められて廃棄されたものと考えられます。御楼門跡周辺から出土した瓦は現代の瓦よりも一回り大きなものが多く,国内最大級の大きさと言われる御楼門に葺かれていた瓦と考えられます。

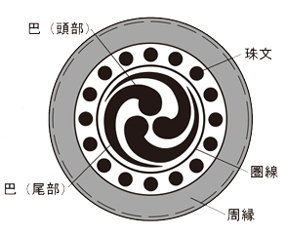

瓦の葺き方には大きく「本瓦葺き」と「桟(さん)瓦葺き」の2種類があります。本瓦葺きは古代から続く古い瓦の葺き方で,丸瓦と平瓦を交互に重ねて葺く伝統的な手法です。一方,桟瓦葺きは江戸時代以降用いられた手法で断面形が「へ」の字になった瓦を重ねて(組み合わせて)葺く手法で,現代の屋根瓦にも多く用いられています。明治5年に撮影された鹿児島城の古写真を見ると,御楼門の瓦には本瓦を用いていますが,本丸屋敷の麒麟の間やサギの間には桟瓦が用いられているのが分かります(写真4,5)。屋根の最も低い部分(軒)には本瓦では軒丸瓦と軒平瓦,桟瓦では軒桟瓦とよばれる瓦当部分に文様を持った瓦が用いられています。出土した軒丸平の文様は,「連珠三巴紋」と呼ばれる全国的に普及した文様のものが多く,軒平瓦には「橘唐草文」と呼ばれる文様が多く出土し,この文様の種類や同じ型(同笵)などを調べることで製作時期や生産地などを推定することができます(図2-1~5)。

その他にも,装飾瓦として鬼瓦や鯱(シャチ)瓦も出土しました。これらは建物の魔除けとしての意味を持ち,棟端に用いられます。本来は棟の端から雨水が入るのを防ぐ役割があるのですが,建物の目立つ場所にあるため,建物を象徴する意匠的な役割を持っているとも言えます。御楼門の壁には海鼠瓦という板状の瓦を多数用いていました。他にも鳥伏間(とりぶすま)瓦,熨斗(のし)瓦,小菊瓦等といった瓦も出土しています。

.jpg)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ⅲ.瓦当文様と刻印から見る生産と流通

軒丸瓦,軒平瓦には連珠三巴紋(図2-1 A種)と橘唐草文以外にも様々な文様の軒瓦が出土しました。図2―2でB種とした牡丹紋や,図2-3のC種(その他)には花十字紋や桐紋等,出土数は少ないものの特徴的な文様の瓦が出土しました。よく知られている島津家の家紋は丸十紋ですが,当初の家紋はただの十字紋で,鹿児島城で出土した牡丹紋や桐紋も家紋として使っていたようです。牡丹紋は元々藤原家嫡流である近衛家の家紋で,近衛家と姻戚関係にあった島津家や上野松平家,伊達家,津軽家が使用していました。桐紋は御兵具所西側と昭和53年の本丸調査の際に出土していますが,牡丹紋に比べ希少な種類です。桐紋は足利幕府や豊臣秀吉が功績のあった家臣たちに使用を許したと言われる貴重な瓦で,中央との繋がりがうかがえる資料と言えます。

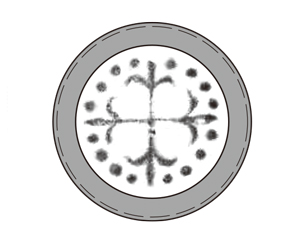

軒丸瓦の中で,花十字紋と呼ばれる瓦が2点出土しました(図2-3 C類の文様)。これは鹿児島市が二ノ丸の調査をした際にも数点出土しており,非常に珍しい瓦です。十字の先端が花ビラのように開き,周囲を珠文が囲む文様で,一見,島津家の丸十紋のようにも見えます。鹿児島県以外では島原の乱でキリシタンが立てこもった原城跡や薩摩川内市の京泊から慶長14(1609)年に移築された長崎市のサントドミンゴ教会跡(勝山町遺跡)から多く出土しているため,キリスト教との関連がうかがえる資料と言えます。

では,なぜ鹿児島城から出土したのかを考えてみると,島津家第15代当主の島津貴久は,天文18(1549)年に来日したフランシスコ・ザビエルにキリスト教の布教許可を出しています。しかし,豊臣秀吉の時代になり天正15(1587)年にバテレン追放令が出されキリスト教布教は禁止されました。また,初代薩摩藩主島津家久(忠恒)の義母にあたる永俊尼(カタリナ永俊)がキリスト教信者で,後のキリスト教弾圧の中,藩命を受けて種子島の西之表大長野に配流されたという記録があります。鹿児島城の近隣にキリスト教関連の瓦葺き施設が存在したのか,それとも花十字紋瓦を十字架やお守りのように扱っていたのか分かりませんが,当時の宗教観や政治的な背景を考える上で興味深い資料であり,遺構と併せて調査類例を待ちたいと思います。

他にも,陶器(釉薬)瓦と呼ばれる,陶質で釉薬を塗った軒丸・軒平瓦,丸・平瓦が出土しました。この陶器瓦と類似したものが日置市東市来町にある堂平(どびら)窯跡からも出土しているため,陶器瓦の生産地の可能性があります。堂平窯跡は1620年代に始まり17世紀後半には閉窯したとされており,堂平窯出土の瓦は物原や瓦の調整痕から17世紀後半の所産と考えられています。鹿児島城の陶器瓦が同じものであれば,創建時ではなく城の建て替え時に使われたと考えられます。

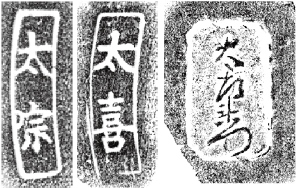

また,出土した瓦には屋号(生産者)や卸先(消費地)等を表したと思われる刻印も多く残されていました(図3)。「太喜」「太宗」「太左衛門」「河野」「上伊敷」「日置」などの他,「玉水堂」「山下小」などの文字がありました。これらの文字が表す意味や出土数量,他地域での出土例などを分析することで,当時の生産/消費地等の流通や社会情勢が見えてくる可能性があります。

|

|

Ⅳ.これからの鹿児島城

これまでの発掘調査で,鹿児島城の歴史の一部分が解明されてきましたが,文献や絵図にも残っていない,説示できない課題も残されています。また,災害の多い日本列島において,今後地震や大雨などの自然災害により石垣や堀などが損傷を受ける可能性もあります。現代を生きる私たちは過去の教訓から学び,かけがえのない歴史遺産を守り,未来に伝えていかなければなりません。御楼門復元という歴史的転換期を迎えた現在,再度鹿児島城の持つ本質的価値や意義について調査・研究を進め,未来のまちづくりに活かしていきたいと考えています。

|

|

文責 永濵功治

発掘された日本列島2020展解説動画

現在開催中の「発掘された日本列島2020」展について,文化庁が江戸東京博物館の展示品の映像を撮影し,調査官による遺跡・遺物の解説動画をネット配信しています。

鹿児島県から出品した「鞍曲遺跡出土遺物」も,vol.2で紹介されています。ぜひ,ご覧ください。

解説動画は,下記のリンクからご視聴いただけます。

檍小学校での出前授業

7月16日(木),曽於市立檍小学校で,ワクワク考古楽(授業支援)を実施しました。

まず始めに,上野原遺跡の説明を行いました。上野原遺跡は縄文時代早期(約1万年前)の遺跡で,そのころとしては最大級の集落跡が発見されたことを紹介しました。また,鹿児島県内にある火山やその火山灰が,発掘調査において年代を調べるのにとても役立っていること説明しました。

次に,学校周辺の遺跡について紹介しました。子どもたちは,自分たちの知っている学校周辺や地域にいくつもの遺跡があることに驚いていました。自分の家が遺跡の範囲に入っているかどうかを確認しようと,興味津々と遺跡地図を見ていました。

最後に,以前発掘体験を行ったこともある,校区内の原村遺跡の発掘調査で出土した本物の土器や石器に触れ,手触りや重さ,加工の技術を実感することができました。中でも,九州で最も古い可能性のある磨製(みがいて作ること)の環状石製品を間近に見て,感動していました。

|

|

|

|

|

|

-844x1024.jpg)