曽於市立笠木小学校での出前授業

10月8日,曽於市立笠木小学校の5・6年生(8名)と3・4年生(11名)に,ワクワク考古楽(出前授業)を実施しました。

笠木小学校は,笠木遺跡の中にあり,校舎の建設に伴って2005年に調査が行われました。児童たちは自分たちの校舎が遺跡の上に建っていることを知ると,とても驚いていました。その時に出土した土器や石器を直接手に取って触れることで,より関心が深まった様でした。

また,5月に調査を行った岩川官軍墓地(曽於市大隅町)の調査成果を紹介しました。大隅町や笠木周辺で,西南戦争の戦いが行われていたことや,岩川に政府軍の墓地があることに興味津々でした。

その後,地層観察を行い,桜島や鬼界カルデラの火山灰が厚く積もっていることを調べたり,地層から土器を見つけたりと,理科や社会の学習に対しても理解が深まっていたようでした。

さらに,火起こし体験も楽しく行うことができました。

|

|

|

|

|

|

|

|

| 指導案はこちらからダウンロードできます |

|

|

|

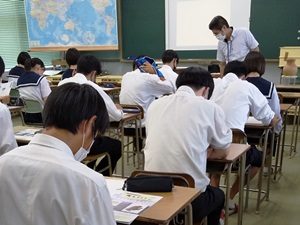

大口高等学校での出前授業

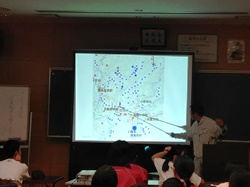

7月29日(水),鹿児島県立大口高等学校の日本史専攻の3年生へ,「ワクワク考古楽(授業支援)」を実施しました。

昨年度,高熊山激戦地跡の発掘調査成果を学んだ生徒たちです。本年度は,「埋蔵文化財センターの役割と地域の遺跡を理解する」と題して,学習を行いました。

県立埋蔵文化財センターが発掘を行った鹿児島紡績所跡や,鹿児島市が発掘を行った旧紡績所技師館(異人館)の調査成果が,国の史跡指定や世界文化遺産決定などの際に,基礎資料となったことを紹介しました。

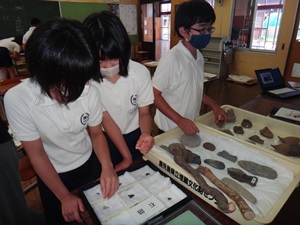

次に,伊佐市の遺跡を学びました。伊佐市は,古くから発掘調査が行われており,塞ノ神(せのかん)式土器といわれる,縄文時代早期の標式遺跡(特定の地域や時代・時期に流行した土器の特徴を示す契機となった遺跡)が存在し,考古学上非常に重要な遺跡が多くあることを学びました。また,下鶴遺跡から出土した土器などに触れ,時代による形や文様,焼き方の違いなどを感じていました。

|

|

|

檍小学校での出前授業

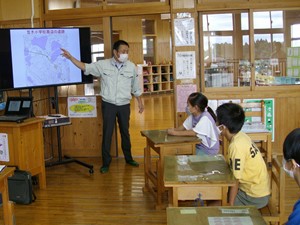

7月16日(木),曽於市立檍小学校で,ワクワク考古楽(授業支援)を実施しました。

まず始めに,上野原遺跡の説明を行いました。上野原遺跡は縄文時代早期(約1万年前)の遺跡で,そのころとしては最大級の集落跡が発見されたことを紹介しました。また,鹿児島県内にある火山やその火山灰が,発掘調査において年代を調べるのにとても役立っていること説明しました。

次に,学校周辺の遺跡について紹介しました。子どもたちは,自分たちの知っている学校周辺や地域にいくつもの遺跡があることに驚いていました。自分の家が遺跡の範囲に入っているかどうかを確認しようと,興味津々と遺跡地図を見ていました。

最後に,以前発掘体験を行ったこともある,校区内の原村遺跡の発掘調査で出土した本物の土器や石器に触れ,手触りや重さ,加工の技術を実感することができました。中でも,九州で最も古い可能性のある磨製(みがいて作ること)の環状石製品を間近に見て,感動していました。

|

|

|

|

|

|

南大隅町立佐多小学校での出前授業

6月24日,南大隅町立佐多小学校で,ワクワク考古楽(授業支援)を実施しました。

授業では,まず,埋蔵文化財センターの仕事の紹介を行いました。次に,縄文時代の衣・食・住について,県内の発掘調査で明らかになったことをもとに説明しました。

また,町内にある大泊貝塚について紹介し,身近な地域にも遺跡があること,出土した土器の形や模様から,約3,500年前に他の地域との交流の可能性があったことを知り,子どもたちは驚いていました。

そのあとも,大泊貝塚から出土した土器にふれたり,アカホヤ火山灰を顕微鏡で観察したりするなど,実物をもとに学習を進めました。地域の歴史を体感でき,興味・関心も高まったようでした。

※ 子どもたちの感想から

- 大泊に貝塚があることを初めて知って,そこから土器が見つかったことがすごいなと思いました。

- 縄文時代の物や火山灰などを見たりさわったりして,「昔はこんなものを使っていたんだな」と思いました。一番すごいなと思ったのは,アカホヤ火山灰が1メートルくらい積もったということです。

- 縄文時代の土器をさわることができて,よかったです。土器のもようがとてもすごかったです。

- 今回の授業で,歴史に関することに興味をもちました。

今回のように,授業支援の内容は,学校の要望に応じて地域の遺跡の紹介などを行うことも可能です。

授業支援を希望される学校は,埋蔵文化財センターまでご連絡ください。

詳しくは,こちらの「学校向け(授業支援・貸出事業)」のページをご覧ください。

|

|

|

|

|

|

出水市立江内小学校での出前授業

6月19日(金),鹿児島県立埋蔵文化財センターの職員による「ワクワク考古楽」(授業支援)と(公財)上野原縄文の森の職員による「お出かけ探検隊」(体験活動)を合わせて,出水市立江内小学校で実施しました。

「ワクワク考古楽」では,出水市内にある出水貝塚や,江内小学校の近くにある江内貝塚について紹介し,縄文時代の人々がどのような生活をしていたかを説明しました。子どもたちは,貝塚から出土した骨から当時の人々がどのような動物を食べていたかが分ることに,驚き感心していました。また,本物の土器や石器を観察したり実際に触ったりする活動を通して,より深く歴史に興味・関心を持ったようでした。

「お出かけ探検隊」では,火起こし体験や竹細工を行いました。古代の人々の生活を体験して,生活の苦労や楽しさを学んでいたようでした。

今回の活動をきっかけとして,地域の遺跡に興味・関心を,さらにもってくれると嬉しいです。

|

|

|

|

|

|

ワクワク考古楽in沖永良部

6月9・10日,沖永良部島の和泊町立和泊中学校と知名町立知名中学校で,「ワクワク考古楽」(授業支援)を実施しました。

授業では,まず,県内の主な遺跡・沖永良部島の遺跡や文化財の紹介を行いました。続けて,縄文時代の鬼界カルデラの噴火災害,縄文時代から古墳時代にかけての土器や石器の変化についても説明しました。生徒たちは,郷土の歴史や文化を学ぶことで,より地域に親しみを持つことができたようです。また,本物の土器や石器を手に取り触れることで,学習への意欲・関心も高まった様子でした。

埋蔵文化財センターでは,このような「ワクワク考古楽」(授業支援)を年間通して実施しています。ご希望される学校等がありましたら,メールや電話でご相談ください。

詳しくは,こちらの「学校向け(授業支援・貸出事業)」のページをご覧ください。

岩川官軍墓地の調査2

岩川官軍墓地(曽於市大隅町岩川)の確認調査では,薩軍(西郷軍)の墓(曽於市末吉町岩﨑)も調査を行っています。

ここは,1877(明治10)年の西南戦争で,岩之上(曽於市末吉町)から坂口坂,大沢津(曽於市末吉町)の坂を上って来た官軍と戦って戦死した薩軍の墓といわれています。

現地は,墓石が1つだけしかなく,氏名等の刻字もありません。官軍墓地とは対照的ですが,同じように測量などの調査を進め,記録に残していきます。

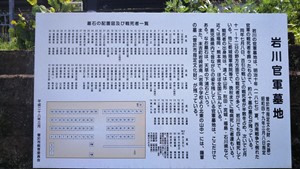

岩川官軍墓地の調査

5月18日から,岩川官軍墓地(曽於市大隅町岩川)の確認調査が始まりました。岩川官軍墓地は,1877(明治10)年の西南戦争で亡くなった官軍(政府軍)の戦死者を埋葬した墓地です。陸軍大尉山形照方の墓石のほか,約80基が残っています。

確認調査では,墓石の大きさや配置を記録したり,トレンチ(調査のための穴)を掘って,墓地が作られた当時から現在までの土地の変化を確認したりする予定です。

笠取戦跡の発掘調査

霧島市牧園町では,近年,地元の方々の調査により,西南戦争時に築かれた堡塁(ほうるい,敵の攻撃を防ぐために,石・土砂などで構築された陣地のこと)跡とされている場所が,数多く見つかっています。

その中の一つ,笠取戦跡(かさとりいくさあと)は,明治10(1877)年7月1日,横川方面が官軍に制圧されてしまったため,薩軍の辺見十郎太率いる雷撃隊などが陣を敷いたとされる場所です。今回の調査個所でも数基の堡塁が見つかっており,それらがどのように築かれたか,笠取戦の陣跡との関連も含め,トレンチ(確認のための溝)を掘って調査しています。

発掘調査は11月末で終了しますが,西南戦争の戦闘状況が明らかになるよう,ていねいに調査を進めていきます。

Facebookは以下のリンクから

https://www.facebook.com/kagoshima.maibun/

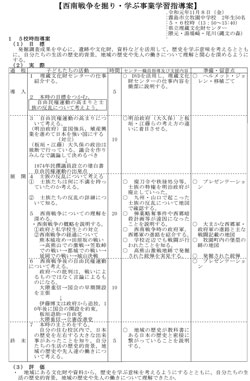

牧園中学校での出前授業

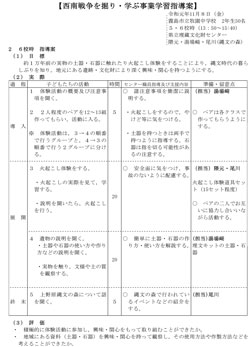

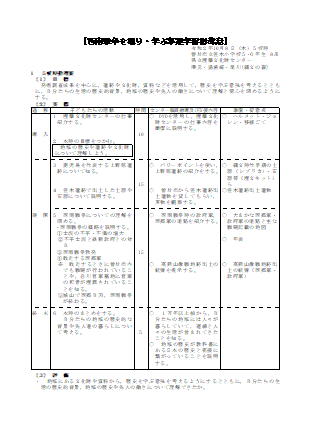

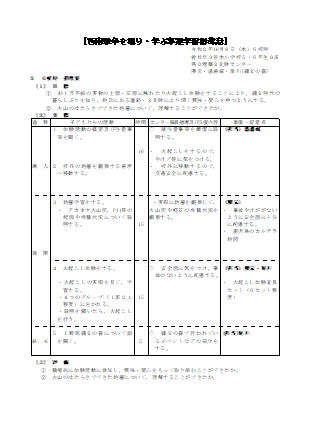

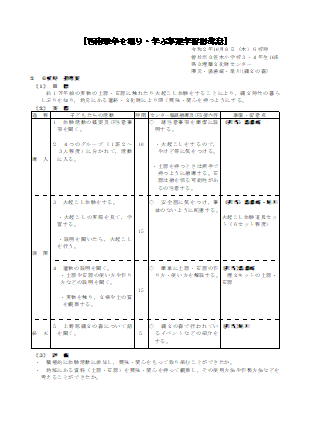

11月8日(金)に,霧島市立牧園中学校の生徒に,5時間目・6時間目を利用して出前授業を行いました。

まず,5時間目に埋蔵文化財センターが行っている業務の紹介を行いました。続いて,日本史の学習で西南戦争の政府軍と西郷軍の進路について調べる学習と関連付けて,校区内にも戦闘の跡が残っていることを紹介しました。また,実際の堡塁の配置や写真を紹介しました。

6時間目は,火おこし体験と本物の土器や石器に触れる活動を行いました。火おこしは,二人一組で協力して火を点けることができました。また,土器の文様や石器の製作方法を興味深く観察していました。

生徒たちは,今回の学習を通して,日本の歴史を左右する大きな出来事が身近で起きていたことを知り,先人たちのはたらきについて理解を深めた様子でした。