ワクワク考古楽出前授業IN志布志市立泰野小学校

令和6年5月27日に,志布志市立泰野小学校でワクワク考古楽(出前授業)を実施しました。今回は「泰野の歴史や遺跡について知ろう」という学習目標で,6年生に授業を行いました。

最初に,縄文時代が続いた年数の長さをクイズ形式で紹介しました。子どもたちは縄文時代が一番長く続いた時代であることを知り,驚いていました。

次に,鹿児島を代表する遺跡として,上野原遺跡を紹介しました。

続いて,学校近くの「志布志市やっちくふれあいセンター」は,京ノ峯遺跡という弥生時代の遺跡であり,お墓や弥生時代の土器・石器が見つかっていることを説明しました。

子どもたちは実際に出土した土器や石器を手に取り,感触や重さを確かめていました。

今回の授業を通して,自分たちが住んでいる地域には1万年以上前から人々が暮らしていて,その営みが連綿と続いているということが,理解できたようでした。

|

|

|

|

|

|

中学生職場体験

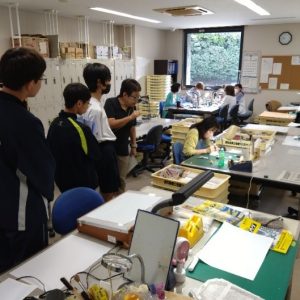

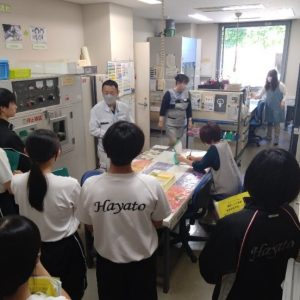

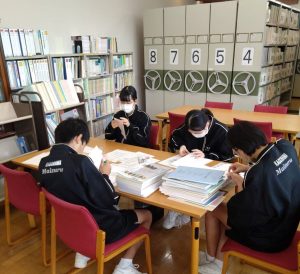

5月に,国分中学校,国分南中学校,隼人中学校,舞鶴中学校の生徒たちが,埋蔵文化財センターと上野原縄文の森で職場体験を行いました。

生徒たちは,当センターの役割の説明を受け,センター内を見学し,整理作業の様子や出土した土器などを紹介されました。

業務体験では,整理の基礎作業である土器洗い,拓本や資料整理を体験して,生徒たちはどの業務にも一生懸命取り組んでいました。

今回の職場体験を通じて,生徒たちは働くことの意義,楽しさや大変さを学び,将来の進路や目標が明確になったようです。生徒たちの今後の成長に期待しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

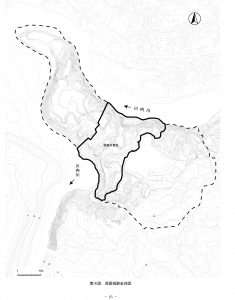

虎?(虎居城跡:さつま町)

ワクワク考古楽IN霧島市立国分南中学校

令和6年5月17日の5・6校時,国分南中学校でワクワク考古楽(出前授業)を実施しました。

今回のワクワク考古楽は一年生を対象に,国分南中学校が毎年夏休みに行っている「上野原遺跡ボランティアガイド」の経緯や活動の様子と,国指定史跡上野原遺跡について学習しました。

ボランティアガイドは平成11年から始まり,今年で26回目を迎えます。まだ上野原縄文の森ができていない頃の活動の様子をテレビニュースで特集されたビデオを観たり,中学時代に実際にガイドに参加していた職員(国分南中卒業生)の生の声を聞いたりしました。また,最近の活動の様子についても写真を見てもらいました。

生徒たちのほとんどは上野原縄文の森に行ったことがありましたが,国分南中が長くボランティアガイドをしていたことは知らなかったようで,先輩たちの活動を熱心に見ていました。

次に,上野原遺跡はどんなところがすごいのかについて学習しました。上野原遺跡からは約10,600年前の国内最古・最大級の集落跡が発見され国指定史跡になっていることや,約6,000年前の対で埋められた壺形土器を中心に祭祀が行われた場所が発見され,そこから出土した土偶や耳飾りなど767点が国の重要文化財に指定されていることなどを紹介すると,生徒たちは興味深く耳を傾けていました。

また,南九州の縄文土器の特徴として,底が平らで口の部分の形が四角やレモン形のものがあることや,縄ではなく貝殻で文様をつけていることなどを話しながら本物の土器を見せると,身を乗り出して興味深く見ていました。

6時間目は外で火おこし体験を行いました。友達と協力しながら,楽しんで火おこしをすることができました。

今年の夏休みも,たくさんの生徒がボランティアガイドに是非参加してほしいです。

どんぐりイベント第2回「冷やしそうめん&工作」 申し込み締め切りました!!

7月20日(土)のどんぐりイベント第2回「冷やしそうめん&工作」

申し込み締め切りました!!多数のお申込み,ありがとうございました。

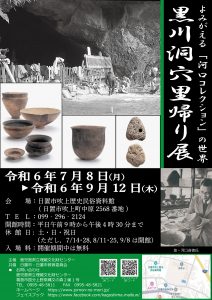

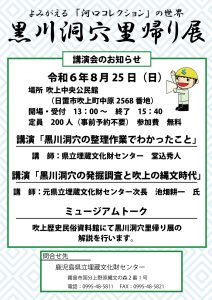

よみがえる「河口コレクション」の世界「黒川洞穴里帰り展」

黒川洞穴は,鹿児島県日置市吹上町にある洞穴遺跡です。1952年に河口貞徳氏らが調査を行いました。

出土品は,鹿児島県立埋蔵文化財センターに保管しています。

今回,日置市教育委員会と共催で,里帰り展を開催することとなりました。

貴重な遺物や発掘調査の様子を展示紹介し,講演会も行います。

ぜひ,日置市吹上歴史民俗資料館でご覧ください。

開催期間:令和6年7月8日(月)~9月12日(木)

休館日 土・日・祝日

(7月14日・28日,8月11日・25日,9月8日は開館)

展示会場:日置市吹上歴史民俗資料館

入場料 :開催期間中は無料

講演会 :令和6年8月25日(日) 受付 13:00 終了 15:40

講演会会場:吹上中央公民館

講演内容:「黒川洞穴の整理作業でわかったこと」 鹿児島県立埋蔵文化財センター 堂込秀人

「黒川洞穴の発掘調査と吹上の縄文時代」 元鹿児島県立埋蔵文化財センター次長 池畑耕一 氏

「河口コレクション」とは

河口コレクションとは,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者,河口貞徳氏(1909~2010)が調査した遺跡の記録や,土器や石器などの考古資料のことです。

河口氏は昭和20年代から約60年間にわたり,多くの遺跡を発掘し,遺物の時期や生活内容の解明を進めてきました。その資料は鹿児島県の歴史や文化を知る上で大変貴重なものとなりました。

|

|

鹿児島空港パネル展示

夏休みは「つくってドキどき体験」で特別な思い出を作ろう!!

上野原縄文の森では夏休みに「つくってどきドキ体験」を2回開催します。

いつもの縄文体験からステップアップしたイベントで夏休みの思い出を作りませんか?

つくってドキどき体験第2回「縄文人のアクセサリー 貝輪を作ろう」

鹿の角や石などを使い当時の作り方を再現した方法で,縄文人も身につけていた『貝輪』をつくります。

○日時 7月28日(日) 午前10時~正午

○場所 体験学習館

○定員 体験者1人とその保護者を1人とした15組(要事前申込,申込多数の場合抽選)

※体験者は小学3年生以上に限る

○参加料 500円

つくってドキどき体験第3回「縄文人の狩猟道具~弓矢作り~」

めざせ!縄文人!

あなただけのオリジナル弓矢作りを夏休み特別版で体験しよう。

○日時 8月10日(土) 午前10時~正午

○場所 体験学習館

○定員 体験者1人とその保護者を1人とした15組(要事前申込,申込多数の場合抽選)

※体験者は小学3年生以上に限る

○参加料 500円