だよりvol.41を掲載したよ

MBCラジオ「青だよ!たくちゃん!」にて,上野原縄文の森が紹介されました

10月9日(土),MBCラジオ「青だよ!たくちゃん!」の番組内で上野原縄文の森が紹介されたよ。

今回は,マイギリという道具を使って,「火おこし」を体験してもらいました。

火おこしのコツを説明して,いざ本番!一生懸命にマイギリを回して,見事に火を起こすことが出来ました。

そのほかにも,体験学習館で出来る縄文体験や,10月16日と17日に開催される秋まつりの紹介をしたりと,盛りだくさんの内容となりました。

秋まつりについてはこちらから

みんなも上野原縄文の森へ遊びに来てね♪

縄文の森だよりvol.41

第61回企画展 企画展講演会が開催されました。

8月21日(土)および9月25日(土)に現在開催中の第61回企画展「新発見!かごしまの遺跡2021 ~発掘調査速報展~」の企画展講演会が開催されました。

令和2年度に発掘調査や報告書作成が行われた遺跡の中から,今回は「北山遺跡(阿久根市)」,「中津野遺跡(南さつま市)」,「原村・牧B遺跡(曽於市)」「出水貝塚【河口コレクション】(出水市)」の特に注目される成果について紹介され,発掘調査や整理作業を進める中でわかってきた事など,盛りだくさんの内容で,受講者の皆さんも熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

ご参加いただきありがとうございます。

また,今回紹介された遺跡の展示や,その他発掘調査成果は令和3年11月7日(日)まで企画展示室にてご覧いただけます。

第61回企画展についてはコチラをご覧ください。

(公財)鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター 文化財専門員 加世田 尊 氏による

「北山遺跡(阿久根市)」の紹介

鹿児島県立埋蔵文化財センター 文化財研究員 鮫島 えりな 氏による

「中津野遺跡(南さつま市)」の紹介

(公財)鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター 文化財専門員 宮﨑 大和 氏による

「原村・牧B遺跡(曽於市)」の紹介

(公財)鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター 文化財専門員 松山 初音 氏による

「出水貝塚【河口コレクション】(出水市)」の紹介

まもなく調査開始です~石鉢谷B遺跡(鹿屋市)~

|

| 10月からの調査開始に向け,遺跡の表土剝ぎを実施中。はじめに,生い茂る雑草や,竹木の根を除去していきます。 |

|

| 10月が近いですが,夏の青空がまだ残っています。 |

|

| 石鉢谷B遺跡は鹿児島湾に面しており,対岸には開聞岳も見えるロケーションです。 |

発掘調査が始まります! -平佐焼窯跡(薩摩川内市)と石鉢谷B遺跡(鹿屋市)と北山遺跡(阿久根市)-

(公財)鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターでは,前回紹介した平佐焼窯跡の他に,10月1日から石鉢谷B遺跡,10月4日から北山遺跡の発掘調査を始めます。

平佐焼窯跡は江戸時代から続く薩摩焼の産地として有名な窯跡で,茶碗や皿などの焼き物や窯の道具など,あらたな発見が期待される遺跡です。

石鉢谷B遺跡は縄文時代から古墳時代までの遺跡で,主に縄文時代後期・晩期の土器や石器の発見が期待されます。

北山遺跡は縄文時代から中世までの遺跡で,今年度5~7月に実施した調査箇所の隣接地になります。古墳時代から中世までの建物跡などの発見が期待されます。

これからどんな調査成果が得られるか楽しみな3つの遺跡です!

|

|

|

|

|

|

~奄美大島・徳之島の調査~ 令和3年度第2回河口コレクション

今回の展示では,奄美大島と徳之島の遺跡について紹介します。

奄美諸島における河口氏の遺跡調査は,1954(昭和29)年の奄美大島学術調査団として行った奄美市宇宿貝塚の発掘調査から始まり,1984(昭和59)年の沖永良部島に所在する中甫洞穴の発掘調査まで続けられました。その間,奄美諸島の土器編年を中心に研究を進め,多くの論文を発表しています。

これらの調査により,鹿児島県本土から約400㎞離れた奄美大島や徳之島の先史文化が明らかになりました。また,さらに約200㎞先に位置する沖縄における遺跡の解明にも大きく寄与しました。

その調査成果と出土品を,上野原縄文の森でご覧ください。

【展示期間】

令和3年9月18日(土)~令和4年1月14日(金)

【今回紹介する遺跡】

宇宿貝塚(奄美市笠利町宇宿)

朝仁貝塚(奄美市名瀬大字朝仁)

嘉徳遺跡(瀬戸内町嘉徳)

喜念貝塚(伊仙町面縄)

面縄貝塚(伊仙町面縄)

|

|

|

屋外の広場などに来園される皆さんへ

現在園内に、スズメバチが出没しています。

白いシートが巻いてあったり、囲いを設置している木は、特にハチが出没する場所です。

どんぐりひろい等をされる際は近くにハチが来ていないか十分に気をつけてお楽しみ下さい。

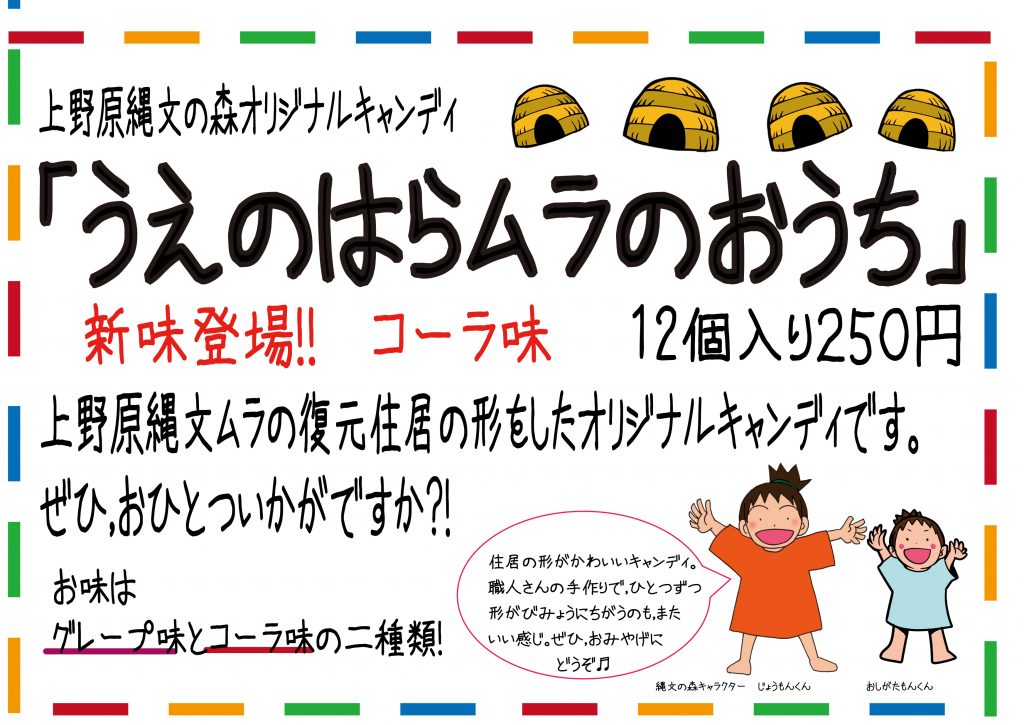

新味登場!オリジナルキャンディ【コーラ味】

上野原縄文の森 ミュージアムグッズ オリジナルキャンディに新しく「コーラ味」が仲間入りしたよ。かわいいパッケージは4種類♪ お気に入りを見つけてね。

上野原縄文の森 ミュージアムグッズ オリジナルキャンディに新しく「コーラ味」が仲間入りしたよ。かわいいパッケージは4種類♪ お気に入りを見つけてね。

*オリジナルキャンディは,【グレープ味】と【コーラ味】の2種類。一袋12個入り(250円)です。

開催予定のイベントを写真で紹介!

9月10日(金)~23日(木)まで,霧島市国分シビックセンター共通ロビーにてイベント写真展開催中です。

今年の10月から来年3月までに上野原縄文の森で行われるイベントについて,昨年度の写真と一緒に紹介しているよ。

是非この機会にチェックしてみてね

令和3年度下半期(10月~3月)のイベントはこちらから