大賀ハスがテレビで紹介されるよ

明日7月14日(水)のNHK総合「はっけんTV(ミニ情報コーナー)」で古代池の「大賀ハス」が紹介されるよ。 九州7県で11時40分からの予定だよ。 よかったら見てみてね。

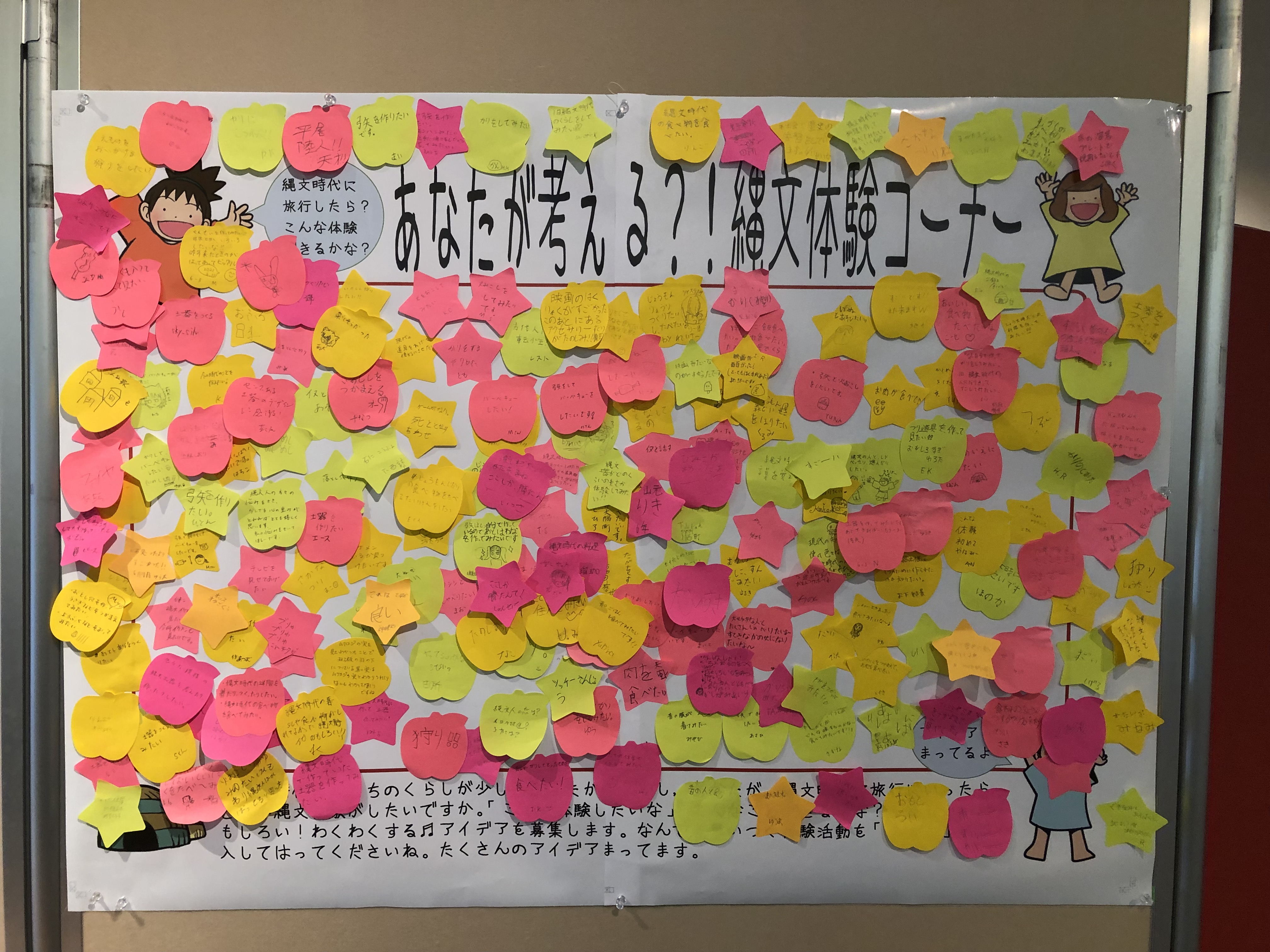

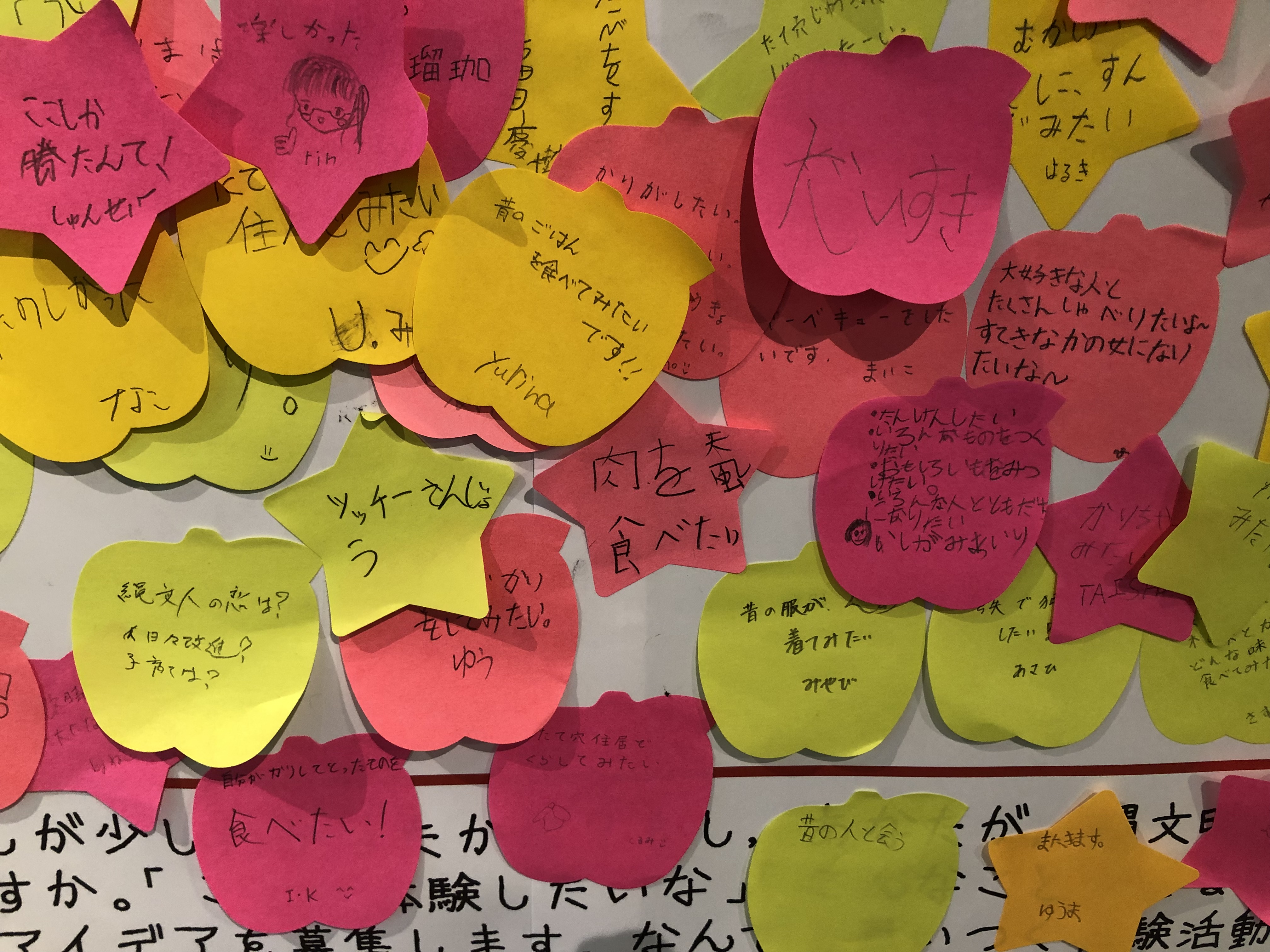

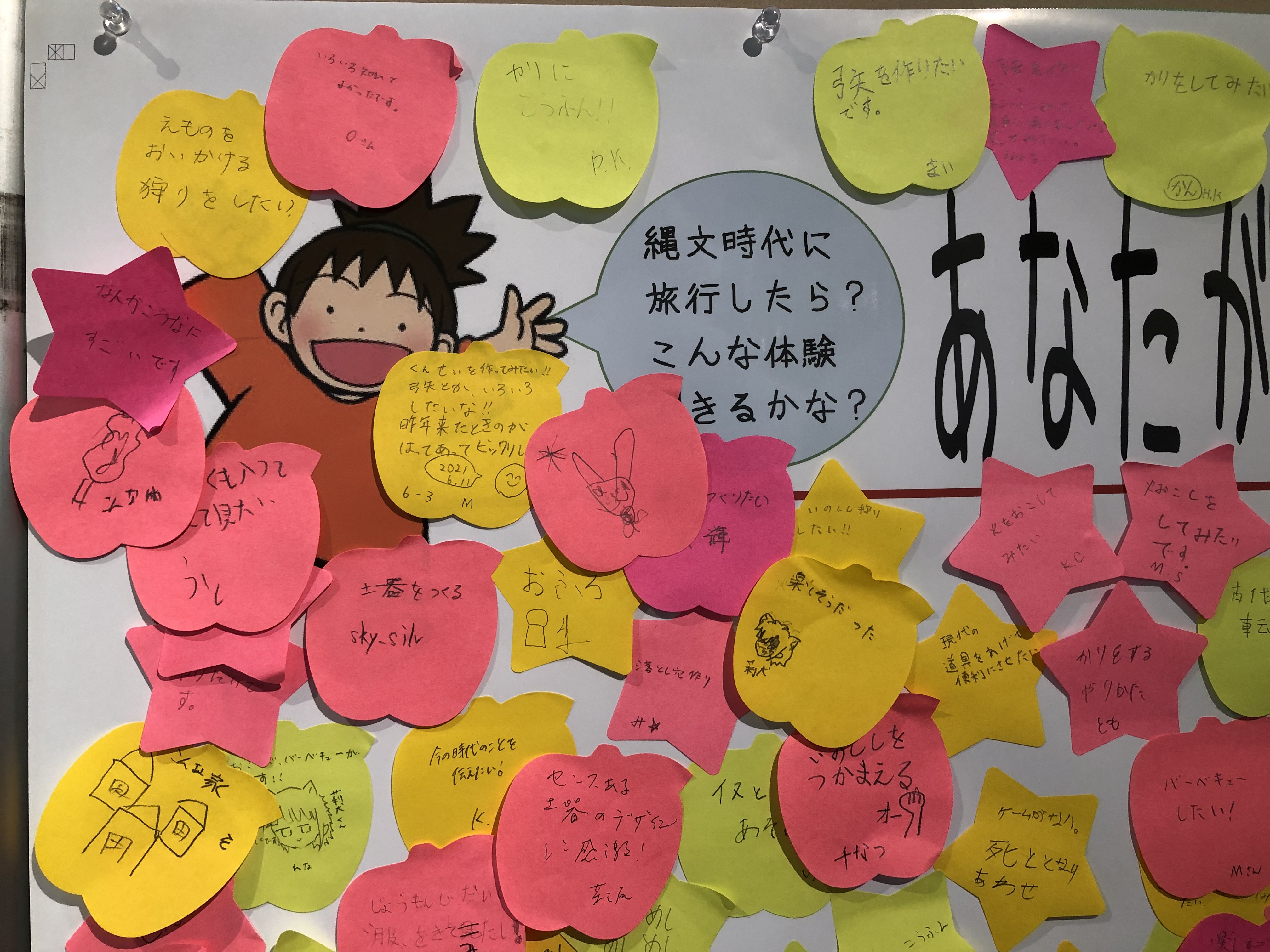

第60回企画展 【あなたが考える?!縄文体験コーナー】を紹介します。

【あなたが考える?!縄文体験コーナー】紹介

7 月4日(日)まで,開催していた企画展では,「あなたが考える?!縄文体験コーナー」を設置して,「もしあなたが縄文時代に旅行に行ったらどんな縄文体験をしたいですか?」として,おもしろい!わくわくするアイデアを募集しました。

すると,写真のとおり,たくさんのご来場者にご協力いただきました。ありがとうございます。アイデアの中には,【縄文人と狩りをしたい】【昔のごはんを食べてみたい!】【縄文人と友達になりたい!!】【昔の服がきてみたい】

など,楽しくてわくわくするアイデアがたくさんでした。

これらのアイデアは,今後集計して,アートギャラリーやホームページでご紹介したいと思います。

また,今後の活動のヒントとして,活かしていきます。ご協力ありがとうございました。

体験学習館では,毎日,いつでも縄文体験を準備してみなさんのご来園をお待ちしています。

【#上野原縄文の森 #感謝 #アイデア

#体験活動】

考古学講座第3回「文字から見る鹿児島の古代」が開催されました。

7月4日(日)に考古学講座第3回「文字から見る鹿児島の古代」が開催されました。

ラ・サール学園 教諭 永山 修一 氏を講師に迎え,県内から出土した墨書土器をはじめとする文字資料から,古代の鹿児島の様相や南九州の支配実態についてご講演していただきました。

講座の中では,墨書土器の他に文献や木簡など,貴重な文字資料が紹介され,それらを読み解きながら,古代の鹿児島県の様相について解説していきました。

最後には質問も飛び交うなど,盛りだくさんの講座となりました。

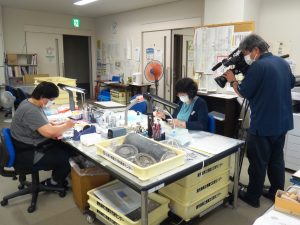

鹿児島城跡調査のテレビ取材

7月5日,鹿児島城跡の整理作業の様子を,KKB鹿児島放送スタッフの方々が取材に来ました。

鹿児島城跡はこれまで遺跡現地での取材が多かったですが,今回は埋蔵文化財センター内で行われました。

鹿児島城跡から出土した遺物の整理作業の様子,担当者による鹿児島城跡の瓦の特徴や産地を説明する様子を撮影しました。

これらの取材内容は,7月6日のKKB鹿児島放送の「Jチャン+」内で放送されました。

その内容は,下記のリンクからご覧いただけます。

『鹿児島城跡「大奥」のナゾに迫る!発掘調査で絵図の場所から・・・~鹿児島城跡発掘調査~』”Jチャン+”特集(7月6日(火)放送)

|

|

|

|

|

|

|

|

7月14日は県民の日!

県が誕生した明治4年の廃藩置県布告日が7月14日であったことに由来するんだって。

縄文の森では当日来館された全ての方へ「入館料無料」と「オリジナルグッズのプレゼント」の特典を用意しているよ。

県民の日は、縄文の森で鹿児島県のむかしを知ろう!

他の施設や市町村の取り組みはこちらから

鹿児島城跡の発掘調査がKKB鹿児島放送で紹介されます

古代池にハスの花が咲き始めました!!

今年も体験エリアの古代池にハスの花が咲き始めました!(2021年7月6日)

古代池では,きれいなハスの花を見ることができます!

大賀ハス(古代池の手前付近で見られます)

「大賀ハス」とは?

大賀ハスとは,植物学者の大賀一郎博士が,落合遺跡(千葉県)で発掘された,今から2,000年以上前の古代のハスの実を発芽・開花に成功させたハスです。

やや小ぶりで,淡い薄桃色の花びらが特徴です

また,同じ古代池の奥のほうでは,やや大きめの鮮やかなピンク色が特徴のハスの花を見ることができます。

花は午前中から昼頃にかけて咲いているので,是非ご覧ください!

(※見学の際は,足下に気をつけて見学してください)

尾野見小学校での出前授業

7月1日の午後からは,志布志市立尾野見小学校でワクワク考古楽授業支援(出前授業)を行いました。

子どもたちは,約4,300年前の土器の裏の圧痕(土器に残った当時の布や虫の痕)からクロゴキブリの卵が発見されたことや,1年を1㎜に換算した長さの年表で表すと縄文時代は長さ約14mにも伸びていくことに,驚いていたようでした。

本物を触る授業では,縄文土器はザラザラ,弥生土器はスベスベしていると,手で触った感覚の違いを実感していました。さらに,縄文時代の石鏃は打製石鏃で小型のものが多く狩猟用であること,弥生時代の磨製石鏃は戦いに用いられていたことなど,実物を触りながら実感していました。

本物に触れることで,授業で学習した縄文時代と弥生時代の生活の違いを再確認できたようです。

また,校長先生が埋蔵文化財センターで勤めていたときの写真を見て(前任が埋蔵文化財センター勤務),子どもたちは不思議そうな様子でした。

埋蔵文化財センターでは,ワクワク考古楽授業支援(出前授業)の申し込みを受け付けております。本年度は種子島の学校での授業実施も予定しておりますので,種子島の学校で希望がありましたら,連絡いただければと思います。

埋蔵文化財センターを遠慮なく,ドシドシ活用してください。

|

|

|

|

|

|

|

|

岩北小学校での出前授業

7月1日は,2つの小学校でワクワク考古楽授業支援(出前授業)を行いました。

まず午前は,曽於市立岩北小学校でした。3校時に,5・6年生に授業を行いました。これまでに子どもたちは,縄文時代が一番長く続いた時代であることを学習していましたが,1年を1㎜に換算した年表で表すと約14mとなり,その伸びていく年表の長さに驚いていたようでした。

次に,上野原遺跡(霧島市)や学校周辺の遺跡である原村遺跡(曽於市末吉町)について紹介しました。原村遺跡から出土した本物の土器や石器に触れて,縄文時代の生活を体感したようでした。

4校時は,全校児童で火起こし体験を行いました。上野原縄文の森の職員からレクチャーを受け,一生懸命火起こしに取り組んでいました。子どもたちといっしょに,先生方も息を切らしながら取り組んでいました。火を起こす大変さを学んだことと思います。

また,今回は曽於市広報の方が,取材に来られていました。近いうちに曽於市市報に紹介されるかもしれません。

|

|

|

|

|

|

|

|

【霧島市周遊観光バスに乗ってみよう!親子向け特別体験「森のなかまを作ろう」】

霧島市周遊観光バスの海コース「西郷どん号(せごどんごう)」に乗って来て,上野原縄文の森を満喫しよう。

当日は,「森のなかま」作りの特別体験でおもてなしするよ♪

この機会に乗車してみてね。くわしくは,↓こちらをご覧下さい。

ご予約は,鹿児島交通(株)国分営業所 0995-45-6733まで。