研究紀要第13号

|

薩摩藩主島津家墓所における石材産地の一事例と招魂墓

黒川 忠広

鹿児島城跡元禄以降の石垣について(2)

阿比留 士朗

熊本県益城町所在土山瓦生産地について

阿比留 士朗

ワクワク考古楽(授業支援)の実践について

湯場﨑 辰巳

統計資料からみる鹿児島県の埋蔵文化財保護のこれまでと今後の展望

森 幸一郎

「上野原縄文の森知り隊」参加者募集中!

「上野原縄文の森知り隊」とは?

\コンセプトは,大人のための文化財少年団!/

「上野原遺跡について知りたい!」

「埋蔵文化財について知りたい!」

ほかにも

「上野原遺跡からはどんなモノがどこから出土したの?」

「埋蔵文化財センターってどんなところ?」

「考古学に興味がある!」

などなど

上野原遺跡や歴史に関する学びを深めたり,知的欲求を満たす活動をしたい!

という方を募集中です。

当園スタッフが,皆さんの「知りたい!」をサポートします。

①募集期間

現在募集中~令和3年5月30日(日)まで

②活動期間

令和3年6月12日(土)~令和4年1月22日(土)

③活動内容

上野原縄文の森展示見学,フィールドワークなど,期間中全4回を予定。

★活動詳細はこちらをご覧ください。

④募集人数

10人程度(応募多数の場合は抽選)

⑤募集対象

高校生以上の方。

メールでの連絡が可能な方。

⑥申込方法

縄文の森ホームページ「申込みフォーム」よりお申込みください。

※お申し込みが完了しましたら,ご登録いただいたメールアドレスへ自動返信メールが届きます。

翌日以降も返信が確認できない場合は,再度「申込みフォーム」からお申し込みいただくか,上野原縄文の森までお電話ください。

⑦参加料

無料(ただし,活動内容によっては材料費等自己負担有り)

⑧その他

参加者の決定は6月1日以降ご連絡いたします。

〇問い合わせ先

〒899-4318

鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1番1号

上野原縄文の森 事業課

電話 0995-48-5701

FAX 0995-48-5704

メール uenohara@jomon-no-mori.jp

整理作業開始

4月13日,令和3年度の整理作業が開始しました。

この日から会計年度任用職員を雇用して,報告書刊行に向けた整理作業が始まりました。

今年度刊行予定の遺跡は,「上加世田遺跡(河口コレクション)」(南さつま市),「中津野遺跡」(南さつま市),「下桃木渡瀬遺跡」(南九州市),「川上遺跡・鶯原遺跡・猫塚遺跡」(鹿屋市),「鹿児島(鶴丸)城跡」(鹿児島市)です。

他にも「光台寺跡ほか」(指宿市ほか),「廣牧遺跡・立塚遺跡」(鹿屋市),「久保田牧遺跡」(鹿屋市)の整理作業も行っています。

現在,新型コロナウイルス感染症対策のため整理作業の様子は見学できませんが,今後も整理作業の様子をホームページや「埋文だより」などでお伝えしていく予定です。

|

|

|

|

縄文の森だよりvol.40

令和2年度離任式・令和3年度新任式

ゴキブリの卵鞘 (らんしょう:卵を包むカプセル)の 圧痕が見つかった土器を展示しています!

上野原縄文の森展示館では,小牧遺跡(鹿屋市串良町細山田)から出土したゴキブリの卵鞘 (らんしょう:卵を包むカプセル)の 圧痕(あっこん:押されたり、圧力を加えられたりしたときにできる跡)が見つかった土器の展示を行っています。

縄文時代の発見は国内では2例目、県内では初めて発見となります!

発見されたクロゴキブリはかつて,近世(18世紀)以降に日本に渡来したと考えられていましたが,今回の発見によって縄文時代から日本に存在していた可能性が高まりました。

現代のクロゴキブリの卵鞘(らんしょう)も展示していますので,是非ご覧ください。

詳しくはこちらから

※観覧には,入館料が必要となります。

(県内にお住まいの70歳以上は無料となります。年齢が確認できる書類をお持ちください)

(県内にお住まいの小・中・高校生は土日祝日に限り無料となります。年齢が確認できる書類をお持ちください。)

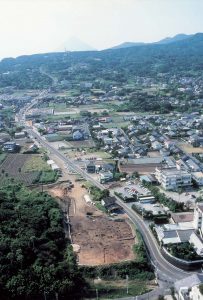

第11回「古墳時代の大規模墓地が営まれた南摺ヶ浜遺跡(指宿市十二町)」

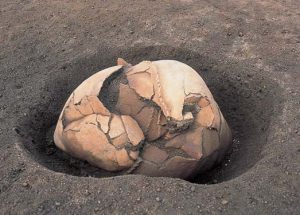

Ⅰ 1点の壺

「大きな石かな」【写真2】これが,南摺ヶ浜遺跡で発掘調査の初日,作業員さんに掘り方の説明を終えて,掘削を開始してから5分ほどして出土した最初の遺物を見たときの感想でした。作業員さんが,「何か出てきた」と私を呼んでくれたのです。

遺物の形がわかるように,移植ゴテを使い周辺の土を少し掘り下げてみました。「やけにきれいな曲線だなぁ」手のひらで遺物の表面を触ってみます。「うん?これは土器ではないか」周囲の土を半分残して掘り下げてみると,横倒しになった土器が姿を現しました。 【写真3】「完形品だ!」

発掘調査では,完全な形で土器が見つかることはほとんどありません。手間暇かけて作った土器を壊れる前に捨てるなんてことは通常ないからです。完形品が出土する際は,何らかの意図を持って,掘った穴の中に埋めておいたものが見つかる例がほとんどです。

「周囲に穴が見つかるはずだ」周囲の土をきれいに掃除してみましたが,穴の痕跡を見つけることはできませんでした。「うーん。自然に埋まったのかな」とりあえず,作業員さんが土を掘る道具を山鍬から小さなねじり鎌に変更して,慎重に掘り進めることにしました。

ところが,その後,同じ層からは何も出てきません。平成17年度の調査で出土した古墳時代の遺物は,最初の5分で出てきた完形品の壺1点のみでした。その後,下の層から縄文時代や弥生時代の遺物が出てきましたが,私の頭の中は「???」クエスチョンマークだらけでした。

Ⅱ 大規模な墓地の発見

平成19年度,より海に近い隣接地発掘調査を行うことになりました。その頃の私は,南摺ヶ浜遺跡がある薩摩半島の対岸に位置する大隅半島の山の中で発掘調査をしていました。

そんな私のもとに「南摺ヶ浜遺跡で弥生時代の後半から古墳時代の大規模な墓地が見つかった」という連絡がきました。疑問は解けました。「そうか,あのときの土器は墓地の境にあったのか」墓地の主体部は,私たちが調査していたときには,まだ藪になっていた場所の下にあったのです。

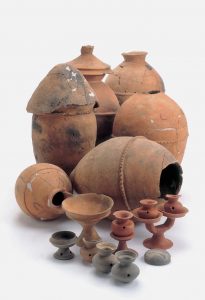

Ⅲ 薩摩半島南部の埋葬習俗

現在は,人が亡くなると葬儀の後,火葬し骨を骨壺に収め,墓あるいは納骨堂などに納めるのが一般的です。人の死は,遙か昔から近親者にショックを与えたことでしょう。南摺ヶ浜遺跡は,3世紀後半頃から5世紀の中頃までの人々が,死者をどのように見送ったのかを教えてくれる貴重な遺跡です。

見つかった墓の種類は様々ですが,穴を掘って遺体を埋葬した土坑墓(72基),土坑墓の周囲に円形に溝を巡らす円形周溝墓(12基)【写真6】,甕棺墓(1基)や壺棺墓(16基)【写真7】などがありました。甕棺や壺棺として使われた甕や壺の多くには,1か所または2か所に小さな孔が穿たれています。通常の用途には使わないことを示す,葬送に伴う祭祀儀礼でしょう。甕棺や壺棺は口が小さく,亡くなった人の遺体を直接入れることはできないため,骨になってから入れて埋葬したと考えられます。壺棺のうち2基からは人骨がみつかっていますが,全体的に人骨の残りが良好ではないため,各甕棺・壺棺に何体分の人骨が入れられていたのか,はっきりしません。

また,墓標のような大きな板石(立石)【写真8】が,主に壺棺墓の周辺で見つかっています。土坑墓の周辺でも見つかっていますが,土坑墓の数と比べるとだいぶ少ない数でしかありません。板石(立石)を伴う土坑墓は,南摺ヶ浜遺跡から4kmほど離れた山川町(現指宿市)成川遺跡でも見つかっています。ちなみに成川遺跡は文化財保護委員会(現文化庁)が昭和33年に調査を行った遺跡で,その後の調査を含めて348体の人骨が見つかっています。

南摺ヶ浜遺跡で出土した土器は,甕や壺のほかに,葬送の際の祭祀やお供えに使われた長頸壺,高坏,鉢,蓋など多様であり,一般的な遺跡から出土する土器よりも作りが丁寧なことから葬送に使うために特別に作られたものであると考えています。磨製の石鏃や鉄鏃,鉄剣などの武器も供献されていました。

現在の南摺ヶ浜遺跡は,指宿市の温泉街から国道方面に向かう砂むし温泉道路の下になっています。目の前に海を望むロケーションは,今でも旅人の心を癒やしてくれます。ここに佇むと墓地を営んだ人々の気持ちが伝わってくるような気がします。

ちなみに,南摺ヶ浜遺跡の墓地は,数多くの火山を有する鹿児島県の遺跡らしく,薩摩富士と称される開聞岳から飛来した火山噴出物である紫ゴラ(9世紀),青ゴラ(7世紀)と暗紫ゴラ(弥生時代)の間にパックされて見つかっています。【写真11】

文責 寺原 徹

【参考】本遺跡の報告書(PDF)を,以下のリンクからご覧いただけます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(144) 「南摺ヶ浜遺跡」

小牧遺跡(鹿屋市串良町細山田)の縄文時代の土器について

小牧遺跡の整理作業において,縄文土器底部の表面にゴキブリの卵鞘(らんしょう:卵を包むカプセル)の圧痕が検出されました。詳しくは,こちらのページからご覧ください。

かごしま遺跡フォーラムオンラインの動画を公開しました

これまで鹿児島県立埋蔵文化財調査センターは,遺跡の発掘調査成果を報告する「かごしま遺跡フォーラム」を毎年開催してきました。

今回は,調査担当者による解説動画を【YouTube】で配信します。

西南戦争関連遺跡及び昨年度刊行した報告書の中から,注目される遺跡を紹介し,新たな調査成果や歴史解明における今後の課題等について,全国に向けて広く発信します。

詳しくは,以下のリンクからご覧ください。