考古ガイダンス第18回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第18回 朝鮮半島と西北九州と活発に交流 - ■埋蔵文化財の宝庫・屋久島■

北東側の種子島から望むその姿は「洋上アルプス」の名にふさわしい威容を誇っています。まるで海洋を旅する人々のための道標のようです。

北東側の種子島から望むその姿は「洋上アルプス」の名にふさわしい威容を誇っています。まるで海洋を旅する人々のための道標のようです。

「世界自然遺産」の島,屋久島。九州一の標高1,935メートルの宮之浦岳を筆頭に,1,000メートルを越える山々が30座以上も連なっています。

樹齢1,000年を越える「屋久杉」をはじめ,「ヤクザル」「ヤクシカ」など独特の動植物が多くの人々を魅了してやまない,類まれな自然環境のこの島は,埋蔵文化財の宝庫でもあります。

現在明らかになっている遺跡数は65か所。旧石器時代の遺跡は確認されていませんが,縄文時代の前期(6,000年~5,000年前)から晩期(3,000年~2,300年前),弥生時代~中世までと幅広くあります。

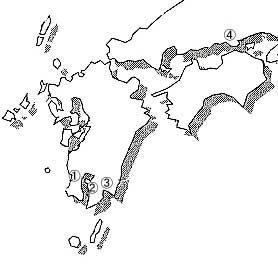

今回はこの中から上屋久町北端に位置する「一湊松山(いっそうまつやま)遺跡」を紹介します。- 【地図 曽畑式土器が出土した主な遺跡と想定される曽畑式土器文化圏】

- この遺跡の所在する一湊(いっそう)集落は,一湊川によって開けた沖積低地及び砂丘地にあります。矢筈(やはず)岬と一湊湾が形成する天然の良港に恵まれ,カツオやサバ漁の基地として知られる漁業の町で,背後には「布引(ぬのび)きの滝」が流れるなど,生活に必要な水を容易に求められる立地条件の整った場所です。

- 昭和32年・55年・平成4年~7年にかけての発掘調査において,縄文時代前期・後期(約5,000年~4,000年前)・晩期,弥生時代後期(紀元前1~3世紀)の遺構・遺物が発見されています。中でも,九州における縄文時代前期を代表する曽畑式土器が,大量に出土した特徴ある遺跡として注目されています。

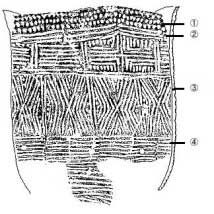

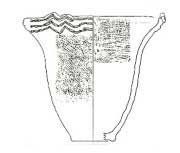

- この土器は,屋久島から遠く離れた熊本県宇土市にある曽畑貝塚が標式遺跡で,一般的に底の丸い深鉢が多く,壷形,椀形等もあります。外側のほぼ全面と口縁部の内側の一部に細いへら状,もしくは棒状の道具を使って文様を描いています。刺突文(しとつもん)・鋸歯文(きょしもん)・平行線文・四角・三角組み合わせ文・綾杉文など,多彩な文様が連続的に組み合わされ,幾何学的文様になっています。

- ■曽畑式土器■

-

曽畑式土器

(一湊松山遺跡出土)

幾何学的文様を見せる曽畑式土器の

様々な施文(一湊松山遺跡出土)1 刺突文

2 平行線文

3 四角・三角組合せ文

4 平行線文

- 曽畑式土器が発見されている地域は,朝鮮半島南部の釜山市にある東三洞(とうさんどう)貝塚から九州全域,さらに,沖縄県読谷(よみたん)村の渡具知東原(とぐちあがりばる)遺跡,同県北谷(ちゃたん)町の伊礼原(いれいばる)C遺跡など,南北950キロメートルにも及ぶ広大な範囲に及びます。そのため,この土器の起源及び伝播ルート解明は,長年,考古学での研究の焦点となってきました。

- 一般的な説としては,縄文時代の前期に朝鮮半島の櫛目(くしめ)の文様を持つ土器を使用する人々が海を渡り西北九州に上陸。当時同地で使用されていた土器に影響を与え,その結果曽畑式土器が成立したとされています。朝鮮半島と西北九州縄文人との活発な交流関係を想定し,朝鮮半島南部→西北九州→中九州→南九州→沖縄へ伝播したと考えられています。

- 確かに一湊松山遺跡で発見された曽畑式土器は,屋久島には無い滑石(かっせき)を混ぜて作られた搬入品が出土しています。さらに,その形状を模しながらも,屋久島に特徴的な長石と金雲母が混ざった土で焼き上げられた独自の地元産の土器も,上下の地層から発見されています。このことは,島外産の土器と地元産の土器が時期をずらして交互に使用されていたことを意味し,曽畑式土器の南下説を考える上で注目されています。

- ところが,これらの土器が使用されていた時間差を発見された状況から検討してみると,島外産と地元産が入れ替わるサイクルが以外に早いようで,従来の伝播(南下)説だけでは説明しがたい状況が見えてきます。

この謎を解き明かす事実として,近年,金峰町阿多貝塚,大口市日勝山遺跡,横川町星塚遺跡,頴娃町折尾遺跡から,古い時期の曽畑式土器が発見されたことは重要な意味をもちます。それは西北九州から南下した曽畑式土器とその文化が,中心的な拠点を九州の東シナ海沿岸に拡散し,西南九州が大きなまとまりとして曽畑式土器文化圏を形成していき,その中で一湊松山遺跡に生活していた人々が九州本土と南西諸島を結ぶセンター的役割を担っていたとも考えられるからです。 - 縄文人の海上交流

ところで縄文人の海上交流はいつ頃から始まっていたのでしょうか。それは縄文時代の始まりと言われる草創期に早くも確認されています。

ところで縄文人の海上交流はいつ頃から始まっていたのでしょうか。それは縄文時代の始まりと言われる草創期に早くも確認されています。

- 【写真 栫ノ原遺跡出土 丸ノミ形石斧】

「丸ノミ形石斧(せきふ)」。草創期の遺跡として県内で著名な加世田市栫ノ原遺跡,鹿児島市掃除山遺跡,志布志町東黒土田遺跡,さらに縄文時代早期後半(約7,000年前)に相当する鹿屋市前畑遺跡,種子島の西之表市立山遺跡等で出土しているこの石斧は,丸木舟の製作工具と考えられています。

「丸ノミ形石斧(せきふ)」。草創期の遺跡として県内で著名な加世田市栫ノ原遺跡,鹿児島市掃除山遺跡,志布志町東黒土田遺跡,さらに縄文時代早期後半(約7,000年前)に相当する鹿屋市前畑遺跡,種子島の西之表市立山遺跡等で出土しているこの石斧は,丸木舟の製作工具と考えられています。

- 【写真 一湊松山遺跡遠景】

- これらの地域以外でも奄美諸島,沖縄諸島のいわゆる黒潮文化圏にも分布しており,丸木舟も全国で約40遺跡から100隻を越え発見されています。これまで九州で発見されている最古の丸木舟は,長崎県多良見(たらみ)町伊木力(いきりき)遺跡から発見された縄文時代前期のものとされます。曽畑式土器の広範な分布状況から見て,この時代,丸木舟を自在に操る海洋性に富んだ人々の移動があったことは,容易に想像できます。

- (文責)松尾 勉・山崎 克之

縄文の森から 平成28年7月

平成28年7月28日(木)

今の季節,古代池では大賀ハスの開花がみられます。

大賀ハスは,植物学者の大賀一郎博士が,落合遺跡(千葉県)で発掘された,今から2,000年以上前の古代のハスの実を発芽・開花に成功させたハスです。

ぜひ,この機会にご覧ください!!

平成28年7月11日(月)

第37回霧島国際音楽祭2016

縄文の森

ミュージアムコンサートのお知らせ

壮大な歴史ロマンを感じながら聞く

縄文の森コンサート

霧島国際音楽祭出演者 安楽 真理子さんの

ハープ演奏をお楽しみください!!

【日 時】 平成28年8月2日(火)13:00~14:00 ※終了しました

【場 所】 鹿児島県上野原縄文の森展示館ホール

【曲 目】 ヘンデル:ハープ協奏曲 変ロ長調 HWV294

フォーレ:即興曲 Op.86 ほか

【料 金】 無料

【申込み】 不要

【問い合わせ】 上野原縄文の森 事業課

電話 0995-48-5701

安楽 真理子

前回(平成26年7月19日)の様子

東京生まれ。8歳からハープを学び始め,1989年第1回日本ハープコンクール優勝。1992年イスラエル国際ハープコンテスト第3位,パールシャートック賞も受賞。1993年プロムジシス財団国際賞を日本人として初めて受賞後,世界主要都市でデビューリサイタルを開き好評を博す。1995年ジュリアード音楽院大学院在学中にニューヨークのコンサート「アーティストギルド コンクール」で優勝。同年,メトロポリタン歌劇場管弦楽団のハーピストに就任。ソロ,室内楽演奏活動を続ける傍ら,ユニセフのチャリティーコンサートやボランティア演奏活動なども積極的に行っている。旧東芝EMIから4枚のCDをリリース。マンハッタン音楽院講師。

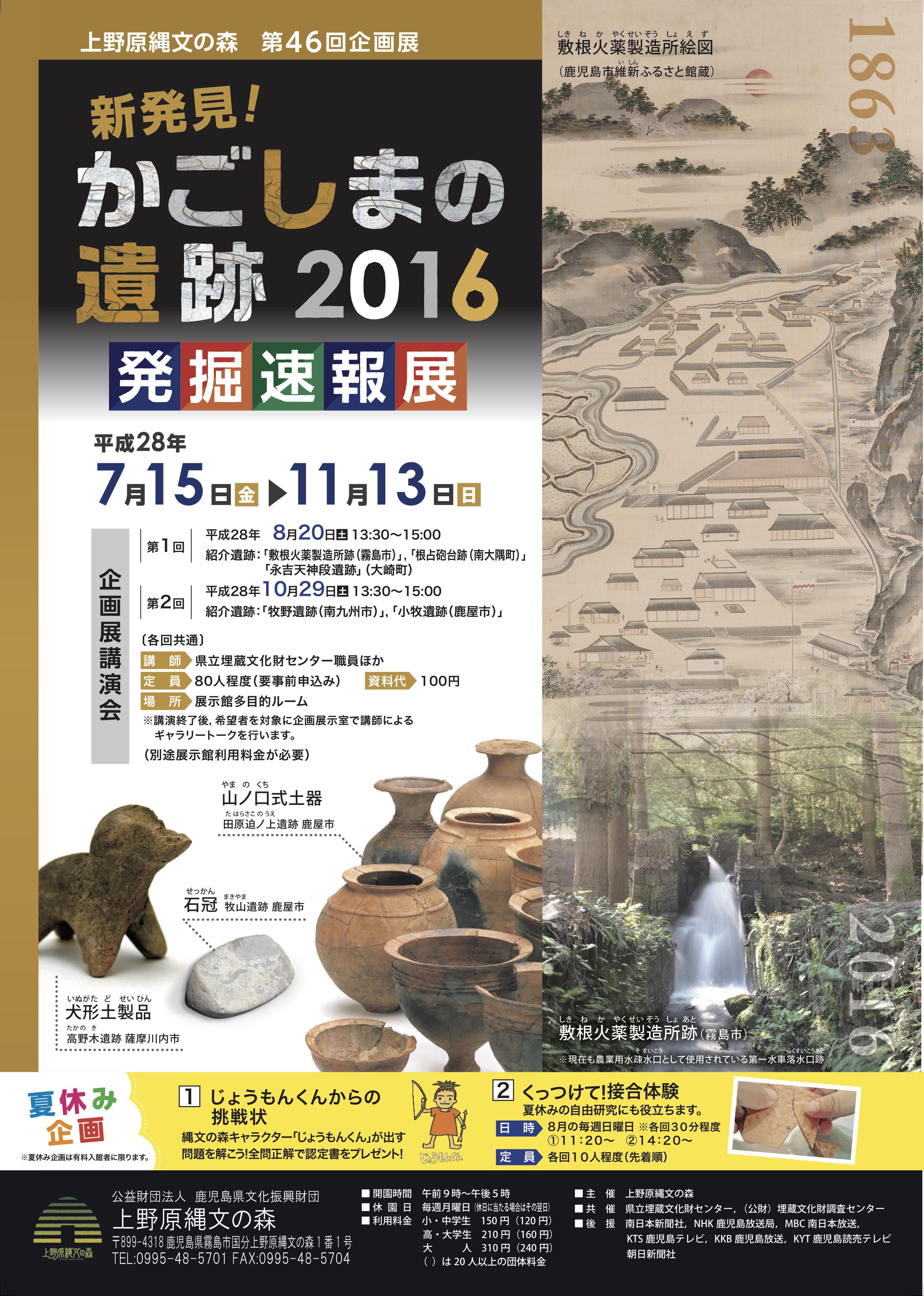

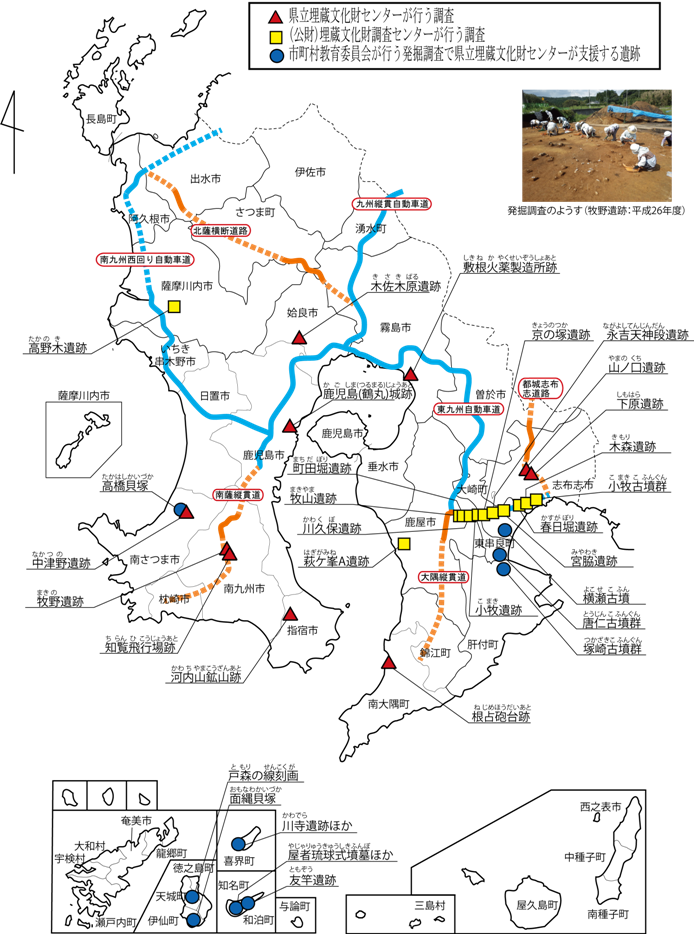

第46回 新発見!かごしまの遺跡2016

-

※ クリックすると,チラシがダウンロードできます(どちらの画像も同じチラシがダウンロードされます)。 平成27年度に発掘調査や整理作業・報告書刊行を行った遺跡を中心に,最新の情報を紹介します。集成館事業の一環として,薩摩藩が文久3(1863)年に建設した「敷根火薬製造所」跡や,弥生時代の住居跡から「山ノ口式土器」が多数出土した田原迫ノ上遺跡など,注目される遺跡の調査成果を紹介します。 - ■企画展で紹介する主な遺跡■

-

じょうもん一家のイラストをクリックすると,遺跡紹介パネルが新しいウインドーに表示されます。 企画展データファイル

【第46回企画展CM】 - ■注目の展示品■

-

ご覧になりたい展示品をクリックしてください。拡大して表示されます。 - ■企画展講演会■

-

【第1回】 平成28年 8月20日(土)13:30~15:00 ※終了しました

紹介遺跡:「敷根火薬製造所跡」「根占砲台跡」「永吉天神段遺跡」

【第2回】 平成28年10月29日(土)13:30~15:00

※終了しました

紹介遺跡:「牧野遺跡」「小牧遺跡」

〔各回共通〕

講 師:県立埋蔵文化財センター職員ほか

定 員:80人程度(要事前申込み)

場 所:展示館多目的ルーム

資料代:100円講演会終了後,希望者を対象に企画展示室で講師によるギャラリートークを行います(別途展示館利用料金が必要となります)。 - ■企画展ギャラリートーク■

-

企画展開催中に展示の解説を行います。

【日 時】 開催中の第1・第3日曜日

1回目 10:30~ 2回目 14:30~ ※各回30分程度

【会 場】 企画展示室 -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

考古ガイダンス第17回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第17回 海や山へ広がる縄文人の活動 - ■4,000年前の人々とは■

今から約4,000年前の縄文時代後期の人々とはいったいどんな人々だったのでしょうか。実は,現在の私たちととても深い関係にある人たちなのです。

今から約4,000年前の縄文時代後期の人々とはいったいどんな人々だったのでしょうか。実は,現在の私たちととても深い関係にある人たちなのです。

4,000年前というと想像もつかないほど昔のことのような気がしますが,自分自身の先祖をさかのぼっていくと,3世代で約100年経つことになります。同じように考えていくと,30世代で1,000年,4,000年前だと現在の私たちのおよそ『120世代前の祖先の生きた時代』と考えることができます。- 【写真 山ノ中遺跡全景】

- それでは,120世代前つまり,縄文時代後期の人びとの生活を山ノ中遺跡(鹿児島市西別府町)を中心にのぞいてみることにしましょう。

- ■幅広い交流範囲■

山ノ中遺跡からは,縄文時代後期前半(約3,800年前)の指宿式土器を中心とする土器が大量に出土しました。それ以外にも,開聞岳周辺で作られたと推定される土器の表面が紫色を帯びた土器や,出水地方で作られたと推定される粘土に滑石を含むもの,志布志湾沿岸でよく見られる貝殻を使った口縁部を廻る刺突文が施された土器等も出土しています。

山ノ中遺跡からは,縄文時代後期前半(約3,800年前)の指宿式土器を中心とする土器が大量に出土しました。それ以外にも,開聞岳周辺で作られたと推定される土器の表面が紫色を帯びた土器や,出水地方で作られたと推定される粘土に滑石を含むもの,志布志湾沿岸でよく見られる貝殻を使った口縁部を廻る刺突文が施された土器等も出土しています。

- 【イラスト 各地域の3,800年前頃の土器:右から堀之内Ⅱ式土器・松ノ木式土器・指宿式土器】

- さらに,南九州以外の地域で作られたと考えられる「磨消縄文土器」(すりけしじょうもんどき)も出土しています。磨消縄文土器は,初めに縄文を施し,その上から沈線等で区画を加え,区画外の縄文を磨り消して文様を描くもので,縄文時代中期後半(約4,200年前)以降になってから日本全国に普及したものです。南九州では,指宿式土器の頃から(約3,800年前)磨消縄文の影響が見られます。

- 山ノ中遺跡で出土した磨消縄文土器は,高知県長岡郡本山町の松ノ木遺跡から出土したものと文様の描き方・形・材料に使われた粘土等類似しています。縄文人の交流の深さが指摘されています。

また,鹿児島県の縄文後期前半の遺跡を見てみると,薩摩半島よりも大隅半島に多くの遺跡があったことがわかっています。特に曽於郡内だけで66か所の遺跡が周知されており,これは県内全体の40%近くを占めています。関東地方に初源のある磨消縄文土器が瀬戸内地方や四国を経て南九州に波及してくるときに大隅半島側がその受け入れ口になったのではないかと考えられています。 - ■肉より木の実が好きだった?■

縄文時代は弓矢を使って動物を捕り食料等にしていたと考えられるため,各々の遺跡においても多くの石鏃(せきぞく)が出土していますが,山ノ中遺跡では少々様子が違っています。

縄文時代は弓矢を使って動物を捕り食料等にしていたと考えられるため,各々の遺跡においても多くの石鏃(せきぞく)が出土していますが,山ノ中遺跡では少々様子が違っています。

【写真 出土した磨製石斧と現代の斧】

例えば,石鏃や動物をさばくための石匙(いしさじ:小型のナイフのような石器)は合わせて10数点しか見つかっていないのに対し,木を切り倒したり加工するための磨製石斧(ませいせきふ)が約200本,木の実をすりつぶしたりするための道具である石皿や磨石(すりいし)や敲石(たたきいし)も多く発見されました。これらの道具は,そのほとんどが完形品ではなく,割れた状態のものであることからこの場所で使用されていたと推定されています。 縄文時代の人びとは狩猟・採集をして暮らしていたといわれていますが,山ノ中遺跡では狩猟よりも採集の方に重きをおいていたようです。

縄文時代の人びとは狩猟・採集をして暮らしていたといわれていますが,山ノ中遺跡では狩猟よりも採集の方に重きをおいていたようです。

これはこの時期に一般的な傾向だったのか,それとも山ノ中遺跡だけのものなのかは他の遺跡と比較しながらその理由を考えていかなければなりません。

- 【写真 山ノ中遺跡出土の土器・石皿・石斧等】

- 当時の生活の様子を知る手がかりとしてゴミ捨て場は貴重な存在です。山ノ中遺跡の地形を見てみると,住居跡が見つかっている北側は平坦地になっているのに対し,土器や石器が大量に出土した場所は急な谷になっています。

このような遺跡の在り方は,鹿児島市草野貝塚や志布志町中原遺跡とよく似ています。草野貝塚は海に近く,貝をたくさん食べ貝殻を捨てたのでゴミ捨て場は貝塚となりましたが,山ノ中遺跡や中原遺跡は海から遠く貝はほとんど食べていなかったために貝塚として残るにはいたっていません。しかし,「土器廃棄場」と呼ばれる大量の土器が発見される場所があるのです。

このような遺跡の在り方は,鹿児島市草野貝塚や志布志町中原遺跡とよく似ています。草野貝塚は海に近く,貝をたくさん食べ貝殻を捨てたのでゴミ捨て場は貝塚となりましたが,山ノ中遺跡や中原遺跡は海から遠く貝はほとんど食べていなかったために貝塚として残るにはいたっていません。しかし,「土器廃棄場」と呼ばれる大量の土器が発見される場所があるのです。

- 【写真 土器廃棄場の検出状況】

- この土器廃棄場の土器がより完形に近い形で捨てられていることから,採集した木の実をすりつぶし,土器の中に水を入れ沈殿・乾燥させ,土器の底にたまったデンプンをかき出すのではなく,土器を割ってデンプンを取り出し,不要になった土器を谷部に捨てたのではないかという説もあります。

- 秋には木の実を拾い集め,冬の食料のために穴を掘って保存したり,竪穴住居の中で石皿や磨石を使って木の実をすりつぶしていたのではないでしょうか。

身近な自然の恵みを糧(かて)に様々な工夫を凝らし,幅広い範囲の人々と交流をもちながら生活していた私たちの祖先の生活に想像をめぐらせば興味も尽きませんね。 - (文責)高岡 利也

埋文だより第70号

縄文の森から 平成28年6月

平成28年6月27日(月)

参加者募集中!

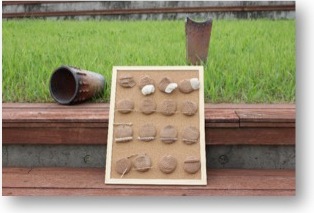

一日縄文人体験 第2回

「上野原の文様コレクションを作ろう」

今年は上野原遺跡発掘調査30周年!今回の一日縄文人体験は,粘土とひもなどを使い上野原遺跡で出土した土器の文様を作ります。デスクに飾るのも良し,学校の自由研究に用いるのも良し,上野原遺跡を感じてください!

みなさんの参加をお待ちしております!!

日 時:7/30(土)午前10時~正午

定 員:小学生以上30人程度

(要事前申込み)

場 所:復元集落休憩所

参加料:500円(材料代,資料代など)

平成28年6月14日(火)

参加者募集中!

夏休み縄文キャンプ村

縄文の森でしか体験できない竪穴住居泊。縄文服や縄文料理作りにカブトムシ合戦もあるよ。みなさんの参加お待ちしております!!

日 時:7/23(土)午前10時~7/24(日)午前10時まで

定 員:小学生以上7家族25人程度(7グループ)

(要事前申込み)

場 所:復元集落

参加料:一人2,000円(食材費,体験材料費,保険料等)

平成28年6月9日(金)

平成28年度考古学講座第2回

「明治日本の産業革命遺産」

(写真提供:鹿児島県企画部世界文化遺産課)

昨年7月に世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」の価値や概要等について解説します。<

日 時:7月16日(土)13:30~15:00 ※終了しました

講 師:鹿児島県企画部 世界文化遺産課

登録推進班 主査 川口 雅之氏

定 員:80人程度

場 所:展示館多目的ルーム

かごしまの遺跡第10号

考古ガイダンス第16回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第16回 瀬戸内地方との交流 - 休日を利用して,各地の遺跡巡りをするのも良いものです。

実際にその大地に降りて土を踏みしめると,写真や書物では決して味わうことのできない太古のロマンを満喫することができます。嬉しいことにマイカーを使えば短い時間で多くの遺跡を見て回ることも可能です。これは単に「車」という文明の利器によるものだけではなく,無数に延びる交通網の整備・発達の恩恵にほかならないことは言うまでもありません。

当然のことですが,縄文時代には現代のような大規模で計画的な道があったはずがなく,わずか数キロメ-トル離れた隣の集落へ出かけるにも山を越え,谷を渡り,道なき道を行く大変な苦労であったことは想像に難くありません。

しかし,そのような時代にすでに九州島内はもとより,南は南西諸島,北は中国・四国以北の地域と交流が行なわれていたとしたら,皆さんはどのように思われるでしょうか。 - ■交流の証し■

県内各地の縄文時代の遺跡から黒曜石を用いて作った石器が出土します。黒曜石の産地として県内では大口市の日東や鹿児島市の三船などが知られています。この黒曜石が産地以外の遺跡で出土するということは,当時の人々が頻繁にその産地と行き来し,持ち込んできたということが分かります。また,有り難いことに,黒曜石は産地によって性質が異なるので,どこの産地のものか見当がつきます。その中には大分県の姫島産のものも見られ,広範囲に渡って交流が行なわれていたということが伺えます。

県内各地の縄文時代の遺跡から黒曜石を用いて作った石器が出土します。黒曜石の産地として県内では大口市の日東や鹿児島市の三船などが知られています。この黒曜石が産地以外の遺跡で出土するということは,当時の人々が頻繁にその産地と行き来し,持ち込んできたということが分かります。また,有り難いことに,黒曜石は産地によって性質が異なるので,どこの産地のものか見当がつきます。その中には大分県の姫島産のものも見られ,広範囲に渡って交流が行なわれていたということが伺えます。

- 【写真 船元式土器が出土した榎木原遺跡】

- さらに一歩踏み込んで,「土器」をもとにしてアプローチを図っていくと交流の様相が一層明らかになってきます。そこで,縄文時代早期と中期の遺跡から出土する土器に注目し,その実態にせまってみたいと思います。

- ■縄文時代早期■

縄文時代早期は,様々なバリエーションに富んだ土器が登場した時期で,この頃の土器の文様は,関東地方一帯に於いては縄や撚糸(よりいと)を土器面に転がして施文した「縄文」や「撚糸文」が主流であったの対し,南九州では貝殻によって施文した「貝殻条痕文」が一般的です。

縄文時代早期は,様々なバリエーションに富んだ土器が登場した時期で,この頃の土器の文様は,関東地方一帯に於いては縄や撚糸(よりいと)を土器面に転がして施文した「縄文」や「撚糸文」が主流であったの対し,南九州では貝殻によって施文した「貝殻条痕文」が一般的です。

- 【図 船元式土器】

上野原遺跡をはじめ県内各地の遺跡から出土する前平(まえびら)式土器や吉田式土器など,南九州の代表的な土器の文様がそれを物語っています。ところが,縄文時代早期も後半にさしかかると,塞ノ神(せのかん)式土器など「撚糸文」を施文した土器が現われます。また,その他には,「押型文」を施した手向山(たむけやま)式土器などが出現します。押型文は,瀬戸内地方で流行した,丸棒に山形や楕円形の文様を彫刻したものを土器面に転がして施す施文法です。

上野原遺跡をはじめ県内各地の遺跡から出土する前平(まえびら)式土器や吉田式土器など,南九州の代表的な土器の文様がそれを物語っています。ところが,縄文時代早期も後半にさしかかると,塞ノ神(せのかん)式土器など「撚糸文」を施文した土器が現われます。また,その他には,「押型文」を施した手向山(たむけやま)式土器などが出現します。押型文は,瀬戸内地方で流行した,丸棒に山形や楕円形の文様を彫刻したものを土器面に転がして施す施文法です。

- 【図 春日式土器】

- このことは,南九州が瀬戸内地方の施文技術の影響を受け,交流があったことを意味しています。

さらに時代が下って,縄文時代中期に入ると,春日(かすが)式土器と船元(ふなもと)式土器が登場します。この二つの土器にも交流の様子が伺えるのでご紹介します。 - ■縄文時代中期■

春日式土器と船元式土器は,ともに縄文時代中期(約4,500年前)の土器で,県内の各遺跡では混在して出土しますが,実は,それぞれ出身地が異なるものなのです。

春日式土器と船元式土器は,ともに縄文時代中期(約4,500年前)の土器で,県内の各遺跡では混在して出土しますが,実は,それぞれ出身地が異なるものなのです。

春日式土器は九州南部を中心に分布する土器型式で,鹿児島市春日町遺跡を標式遺跡としています。器形は口縁部が内湾しながら外に開くキャリパー形の深鉢が主体で,器面には「貝殻条痕文」が施され,文様は無文または沈線や隆帯の渦文や曲線文が描かれています。県内では春日町遺跡をはじめとして北手牧(きたてまき)遺跡(頴娃町)や,前谷(まえたに)遺跡(松山町),根木原(ねぎはら)遺跡(鹿屋市)など数多くの遺跡で出土しています。- 【地図 鹿児島県内の各遺跡と岡山県船元貝塚の位置図:1 春日町,2 榎木原,3 前谷,4 船元貝塚】

- 船元式土器は中部瀬戸内を中心に分布する同じく縄文中期の土器型式で,岡山県倉敷市船元(ふなもと)貝塚を標式遺跡とします。器面には荒く固い繊維による「縄文」や「撚糸文」が施されるのが大きな特徴で,県内では榎木原(えのきばる)遺跡(鹿屋市),鞍谷(くらたに)遺跡(枕崎市)などで出土しています。

- これら二つの土器は,九州と中国地方という隔てられた場所にほぼ同時代に出現した土器で,全く関連性がないように思われますが,面白いことに,キャリパー形の器形や施文の手法など非常に共通点が多い土器です。特に,榎木原遺跡で出土した船元式土器の中には,岡山県倉敷考古館所蔵の船元式土器と施文や胎土(たいど)において全く類似しているものが見つかっており,これは,倉敷の地でつくられた土器がそのまま移入してきたものと考えられます。

また,春日式土器の「貝殻条痕文」に対する船元式土器の「縄文」「撚糸文」施文の両者の相違などから研究を進めると,春日式土器は縄文時代中期より以前に南九州地方に分布していた,深浦(ふかうら)式土器等の流れを汲みながら,瀬戸内地方から移入してきた船元式土器の影響を受けて登場した土器ではないかと考えられます。

今回は,土器型式とその分布の様子から交流の手がかりを探る一例を紹介しました。すでに遥か数千年も前に私たちの先祖は,日本列島を舞台に活躍していたという一端が見え隠れします。彼らはどのような方法で行き来し,どのような形で交流をしたのでしょうか,想像が尽きることがありません。遥か太古に想いを駆け巡らす。これもまた,ロマンですね。 - 用語解説

-

縄文早期・中期 一般的に縄文時代は,草創期・早期・前期・中期・後期・晩期の六つの時期に区分される。

早期は今から約9,000年~6,000年前,中期は約5,000年~4,000年前とされている。黒曜石 黒色や暗灰色を呈するガラス質の火山石。砕けば破片になりやすく,矢じり等の小型

の石器の材料として良く利用された。キャリパー形 計測に用いる測径両脚器(キャリパー)を開いた形のこと。 撚糸文 撚った糸を軸に巻き,土器面に回転押捺してつけた文様。 貝殻条痕文 ハイガイ,ハマグリ等の二枚貝の背や腹の部分を土器面に押し当ててひっ掻いて施文

した文様。押型文 彫刻のある丸棒を土器面に回転し,施文した技法で,山形・格子目・楕円など様々な文様

がある。胎土 土器の素材となる粘土や混和材。 - (文責)野邉 盛雅

縄文の森から 平成28年5月

平成28年5月24日(火)

常設展示室の河口コレクションコーナーをリニューアルしました。

「

常設展示室で,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者,

今回紹介するのは,出水貝塚と市来貝塚の出土資料です。

出水貝塚は縄文時代中期後葉~後期前葉(約4,500~4,000年前)の貝塚です。調査の結果,

市来貝塚は縄文時代後期(約3,500年前)の貝塚です。調査は10日間行われ,人骨3体のほか,市来式土器をはじめ多くの土器や石器が出土しました。人骨の復元を長崎大学で行ったところ,身長約163.5㎝で,面長な顔立ちであることがわかりました。

展示の様子

平成28年5月9日(月)

平成28年度考古学講座第1回 ※終了しました

名将・名藩主を世に出した

島津の強さに迫る

戦国時代から江戸時代にかけて名将・名藩主を世に出した島津家の強さをユーモアたっぷりに解説します。

日 時:5月21日(土)

13:30~15:00

講 師:落語家 桂 竹丸氏

(公益社団法人落語芸術協会理事)

定 員:80人程度

場 所:展示館多目的ルーム

資料代:100円

考古ガイダンス第15回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第15回 “残された”鹿児島の大貝塚 - ■-柊原(くぬぎばる)貝塚が語りかけるもの-■

- その神社は,白っぽい小さな丘の上に建っていました。よく見ると丘のあちこちに貝殻がみえます。というよりも,丘そのものが貝殻でできているようです。土器の破片や骨のようなものも落ちています。神社はなんと「貝塚」の上に建てられていたのです。

以前に筆者が,某県のとある縄文貝塚を探し歩いたときの話です。それは家々の間に突如として出現し,まるで現代人の生活の中に溶けこんでいるかのようでした。

「ゴミ捨て場」,あるいは「古代のタイムカプセル」。教科書にのっている貝塚のイメージはさておいて,まずは身近なところから話を始めましょう。 - 縄文時代後期の主な貝塚(3,000年-4,000年前)

1 江内 / 2 出水 / 3 麦之浦 / 4 石間伏 / 5 尾賀台

奄美大島

喜界島

徳之島

6 市来 / 7 武 / 8 光山 / 9 草野 / 10 大泊

11 宇宿 / 12 伊実久 / 13 喜念 / 14 面縄

- ■眠る大貝塚を探せ■

垂水市柊原(くぬぎばる)の海岸沿いの平地一帯は,古くから“貝殻の産地”として知られ,江戸時代の観光ガイドブック『三国名勝図会』(さんごくめいしょうずえ)にも「古来これを取れども尽きることなし」と書かれています。地元でも,大正時代頃まで肥料などに用いる貝灰を製造していたほどです。

垂水市柊原(くぬぎばる)の海岸沿いの平地一帯は,古くから“貝殻の産地”として知られ,江戸時代の観光ガイドブック『三国名勝図会』(さんごくめいしょうずえ)にも「古来これを取れども尽きることなし」と書かれています。地元でも,大正時代頃まで肥料などに用いる貝灰を製造していたほどです。

- 【写真 空からみた柊原貝塚】

- 「どこかに大貝塚が眠っているのでは?」と誰かが考えても不思議ではありません。大正3年,N.G.マンローというイギリス人の学者が実際に発掘調査を行い,土器を採集したという記録があるものの,はっきりした貝塚の場所などは長い間謎に包まれていました。

- ところが近年になり,柊原沿岸に残るJR旧大隅線跡を農免農道として整備する計画が浮上し,平成7年度と平成9年度に発掘調査が行われたところ,ついに“それ”は姿をあらわしました。

そこは柊原地区でも南のはずれで,ちょうど台地が切れて平地が広がる部分にあたり,かつては小さな入り江であったことを想像させるような地形です。土地の人は昔から「塚」と呼んでいたといいます。発見された貝塚の面積は約500平方メートルで厚さは約1メートル,地面に盛り上げるように築かれていました。周囲の畑部分や大隅線造成時に削られたと思われる部分も計算にいれると,実際の大きさは2倍近いものと想定できます。全国的にみても大規模で,これまで県内で発見された貝塚のなかでも最大級といえるでしょう。 - ■タイムカプセルの中身■

では柊原貝塚の中をのぞいてみましょう。貝殻のカルシウム分でアルカリ性に保たれた内部は,酸性の土やバクテリアの浸食から守られた天然の保存カプセルです。

では柊原貝塚の中をのぞいてみましょう。貝殻のカルシウム分でアルカリ性に保たれた内部は,酸性の土やバクテリアの浸食から守られた天然の保存カプセルです。

まずは食料から。

貝の量・種類は豊富ですが,他の遺跡と比較して巻き貝の割合が高いことが特徴です。動物ではイノシシ・シカが圧倒的で,オオカミ・ツキノワグマなど珍しいものもみられます。- 【写真 埋葬された縄文時代後期の人骨(20歳前後の男性)】

- また,南九州では初めて「埋葬された可能性があるイヌの遺体」が発見されたことが話題になりました。糞石(ふんせき)と呼ばれるウンコの化石の中からは,タイ類やイワシ類などの骨が出てきました。植物ではドングリ類が多く食べられていたようです。

次に生活用品をみてみましょう。

次に生活用品をみてみましょう。

貝層中にみられる土器は,市来式(いちきしき)土器など縄文時代後期中ごろのものが主体であることから,この貝塚が約3,500年前に形成されたことがわかりました。

石斧(いしおの)や石錘(せきすい)・骨製釣り針などの実用品も多いですが,やはり貝輪(かいわ)・骨製髪飾り・牙製首飾りのように細工の施された装飾品の数々は,柊原人の感性がじかに伝わってくるようで興味深いものがあります。- 【写真 市来式土器】

当時の精神生活を物語る遺物にも注目です。軽石に線を刻んで人体あるいは性器を模したと考えられている岩偶(がんぐう)が,これまでになく大量に出土しています。また,動物の姿をかたどった獣形土製品(じゅうけいどせいひん)は県内で初めての例です。これらのものに,人々はどんな祈りや想いをこめたのでしょうか。さらには埋葬人骨も5体出土しています。発掘作業員は常に塩を身につけ,調査に臨んだといいます。

当時の精神生活を物語る遺物にも注目です。軽石に線を刻んで人体あるいは性器を模したと考えられている岩偶(がんぐう)が,これまでになく大量に出土しています。また,動物の姿をかたどった獣形土製品(じゅうけいどせいひん)は県内で初めての例です。これらのものに,人々はどんな祈りや想いをこめたのでしょうか。さらには埋葬人骨も5体出土しています。発掘作業員は常に塩を身につけ,調査に臨んだといいます。

【写真左:細かな装飾が施された骨製髪飾り(髪針) / 同右:軽石製岩偶 赤い顔料が塗られたものもある】- このように貝塚の中身を調べることで,当時の生活の様子や自然環境など多くの情報を得ることができます。そして私たちは,そこが単なるゴミ捨て場ではなく,現代人が失いつつある「役目を終えたものに対する畏敬(いけい)の気持ち」が込められた場所であることを知るのです。

- ■海を渡った?柊原(くぬぎばる)人■

柊原貝塚が形成された縄文時代後期,南九州の貝塚数はピークを迎えました。代表的な遺跡として,出水市出水貝塚・市来町市来貝塚・川内市麦之浦(むぎのうら)貝塚などがあげられます。

柊原貝塚が形成された縄文時代後期,南九州の貝塚数はピークを迎えました。代表的な遺跡として,出水市出水貝塚・市来町市来貝塚・川内市麦之浦(むぎのうら)貝塚などがあげられます。

なかでも錦江湾を隔てて柊原のほぼ対岸に位置する鹿児島市草野貝塚は,土器や軽石製岩偶・骨製髪飾り・舟形(ふながた)軽石製品など,出土遺物に柊原貝塚と共通するものが多くみられます。- 【写真 舟形軽石製品】

- まるでお互いひんぱんに行き来していたかのように。それが事実ならば,まさに垂水フェリーのルーツといえますね。

- この両遺跡に共通してみられる市来式土器は,遠く五島列島や沖縄本島にまで出土例があります。この土器を残した人々は,舟を操って果敢に大海原へと挑んだ海洋民であったのでしょうか。残念ながらどの遺跡からも舟は発見されていません。あるいは,木製の舟は腐って残らなかったのかもしれません。ただ,舟の形をした軽石製品の存在が私たちの想像力をかき立てるのです。

- ■失われゆく,残された貝塚■

- 現在コンクリートの岸壁によって,海岸線や干潟など人間と海との接点が確実に失われつつあります。遺跡としての貝塚の多くも,他の遺跡と同様に発掘調査終了後には消えていく運命です。貝塚は自分たちの祖先が生きていくために「豊かな海」と積極的な関わりを持ってきたという確かな記録です。私たちはまるで,海に関わる未来と過去を同時に亡くしているかのようです。

整備された柊原の農道を走ってゆくと,遺跡名を記した標柱が立っているのがみえます。実はこの道路下には,その重要性から埋め戻しという極めて異例の措置がとられた大貝塚が,今再びの眠りについています。

残されたものの意味や意義をどのように後世へと伝えていくのか,すべては私たちの手に委ねられています。

再び白っぽい小さな丘にもどりましょう。

貝殻を踏みしめながら歩いていると,縄文土器だけでなく古墳時代の土器や江戸時代の茶碗など,いろいろな時代のカケラがみつかりました。ジュースの空き缶までもが捨てられています。縄文時代に生まれたこの貝塚は,今もなお現代人の生活の中で生き続けています。そう考えると急にこの遺跡が身近に感じられ,少し明るい気持ちで帰路につきました。 - 【写真提供・垂水市教育委員会】

- 用語解説

-

石錘 石の隅を打ち欠いて作った,漁猟に用いられたと考えられる錘(おもり) 貝輪 貝をくり抜いて作った腕輪。遺体の副葬品として出土することもある。 岩偶 石や軽石を彫り込んで作られた人や動物などの偶像。 畏敬 相手を「おそれ」「うやまう」気持ち。

- (文責)今村 敏照