考古ガイダンス第21回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第21回 定住生活の始まり - 霧島市の上野原遺跡は,縄文時代早期前半(約9,500年前)の大規模な集落で,当時の南九州の独特な文化を垣間見ることができます。このような集落をつくって長く住む「定住生活」と,それにまつわる様々な文化は,いつどこでどのように始まったのでしょうか。

- ■変わりゆく風景■

今のところ「定住生活」は,縄文時代草創期(そうそうき)と呼ばれている約13,000年前から約10,000年前の間に始まったと考えられています。

今のところ「定住生活」は,縄文時代草創期(そうそうき)と呼ばれている約13,000年前から約10,000年前の間に始まったと考えられています。

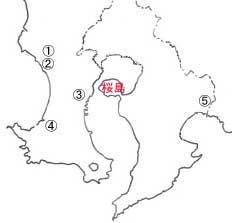

このころは,氷河が大陸を覆う寒冷な気候(氷期:ひょうき)から温暖な気候(間氷期:かんぴょうき)へと変わりつつありました。氷河がとけるにつれ,大気は暖かく湿り気を帯びはじめました。大気の変化によって暖かくなり雨が多くなった大地では,落葉広葉樹(らくようこうようじゅ)の森が生まれ木の実を実らせるようになり,氷河期にいた大型の動物にかわって小型で敏捷な動物が姿を見せるようになりました。またかつて草原だった土地は浅い海になり,魚や貝などの姿が目立ち始めました。- 【地図 遺跡位置図:1 瀧之段遺跡,2 向栫城跡,3 掃除山遺跡,4 栫ノ原遺跡,5 東黒土田遺跡】

- このようにめまぐるしく変わっていくまわりの自然環境に適応し生き残るため,列島各地の人々はそれまでの暮らしを変え始めた。他よりもいくぶん早く変化が始まっていたと考えられる南九州にいた人々もこうした行動をおこしていたに違いありません。

- ■定住生活への道のり■

新たな環境のもとで,狩りの道具に変化が現れました。

新たな環境のもとで,狩りの道具に変化が現れました。

今までの槍に変わり,弓矢が発明されたました。腕力頼みのうえに枝が茂る森の中で充分に振りかぶれない槍にくらべて弓矢ははるかに小型で,しかも弓の張力を使って矢を速く強く遠くまで飛ばすことができました。きっと森の小動物でも確実にしとめられたことでしょう。

- 【写真 志風頭遺跡の土器[口径約42cm・深さ約27cm](出典 加世田市教委)■

- 次に土器が発明されました。人々は土器を使って,森に豊富にある木の実や草の新芽や根っこなどを煮炊きして食べることができるようになりました。

「人類が利用した初めての化学変化」ともいわれる土器は煮炊きの技術を可能にさせ,食べ物の種類を飛躍的に増やした画期的な道具だといえるでしょう。  土器の利用により,人間の食べることのできる植物が増え,確保が楽になり栄養のバランスもよくなりました。また柔らかく煮ることで老人や子供や病気の人などにも食べやすくなり,集落が移動せず落ち着いて暮らせるようにもなったのです。

土器の利用により,人間の食べることのできる植物が増え,確保が楽になり栄養のバランスもよくなりました。また柔らかく煮ることで老人や子供や病気の人などにも食べやすくなり,集落が移動せず落ち着いて暮らせるようにもなったのです。

【写真 加栗山遺跡の石皿[長さ40cm・厚さ約9cm]】- これらの技術を採り入れた南九州の人々は,とくに木の実などを主食とする暮らしを始めたようです。このことは出土する土器や,木の実などをすりつぶす道具とされている磨石や石皿などが他よりも多く出土することからもわかります。

- その上,人々は「煙道付炉穴(えんどうつきろあな)」や「配石炉(はいせきろ)」という画期的な施設も生みだしています。前者は薫製を作っていたかもしれない施設で,肉類など腐りやすい食料の保存法をよく知っていたことが推察され,後者は火の熱を効率的に使う施設の可能性が考えられています。

- そして,人々は森のそばの適当な土地に「竪穴住居(たてあなじゅうきょ)」を建てて集まって暮らすようになり,「定住生活」を始めたのです。では,県内各地にある草創期の主な遺跡をごく簡単に紹介しましょう。

鹿児島市の掃除山(そうじやま)遺跡は当時の様子がよくわかる代表的な遺跡で,竪穴住居や煙道付炉穴,配石炉などがあり多量の土器と磨石・石皿が出土しました。加世田市の栫ノ原(かこいのはら)遺跡は,竪穴住居こそ発見されていないものの,掃除山遺跡とよく似た施設や多量の土器・石器が出土しました。

鹿児島市の掃除山(そうじやま)遺跡は当時の様子がよくわかる代表的な遺跡で,竪穴住居や煙道付炉穴,配石炉などがあり多量の土器と磨石・石皿が出土しました。加世田市の栫ノ原(かこいのはら)遺跡は,竪穴住居こそ発見されていないものの,掃除山遺跡とよく似た施設や多量の土器・石器が出土しました。

【写真 約11,000年前の集落・掃除山遺跡(出典 鹿児島市教委)】 弓矢に使う矢じり(石鏃:せきぞく)は,市来町の瀧之段(たきのだん)遺跡や東市来町の向栫城跡(むかいがこいじょうあと)で多量に出土しています。また,志布志町の東黒土田(ひがしくろつちだ)遺跡では木の実がつまった土坑が発見されています。この他,種子島にも同じような遺跡があります。

弓矢に使う矢じり(石鏃:せきぞく)は,市来町の瀧之段(たきのだん)遺跡や東市来町の向栫城跡(むかいがこいじょうあと)で多量に出土しています。また,志布志町の東黒土田(ひがしくろつちだ)遺跡では木の実がつまった土坑が発見されています。この他,種子島にも同じような遺跡があります。

【写真 栫ノ原遺跡の配石炉(出典 加世田市教委)】- 当時は定住地を決めてそこで一生暮らすのではなく,ある程度の広さを持った地域内にいくつかの定住地点をかまえ,周辺の森で木の実などを採ったり狩りをしたり,川や海で漁をしたりしていたと考えられています。今のところ,これが草創期の「定住生活」のありかたと考えられていて,特に南九州では森という環境により適応した「定住生活」を築いたようです。

- (文責)横手 浩二郎

埋文だより第71号

縄文の森から 平成28年10月

平成28年10月31日(月)

平成28年度考古学講座(第4回)の内容の変更について

平成28年11月5日(土)に予定している考古学講座(第4回)「遺跡を見学しよう」は,都合により,遺跡の見学は見合わせ,代わりに展示館多目的ルームにおいて講演会を開催します。

現在発掘調査が行われている「春日堀遺跡」について最新の情報を交えながら解説します。

日 時:11月5日(土)13:30~15:00 ※終了しました

(受付開始13:00~)

紹介遺跡:春日堀遺跡(志布志市有明町蓬原)

講 師:(公財)埋蔵文化財調査センター

文化財専門員 馬籠 亮道氏

場 所:展示館多目的ルーム

参 加 料:100円(資料代)

定 員:80名程度

平成28年10月12日(水)

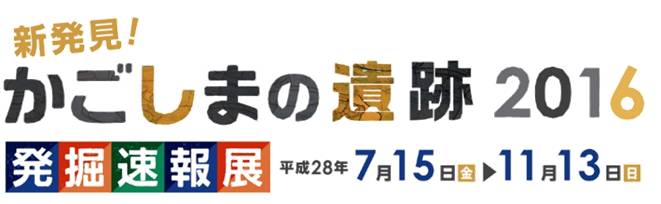

企画展講演会のお知らせ

◎第46回企画展に関連した講演会第2回を開催します。

(講演会第1回ギャラリートークの様子)

1 日 時 平成28年10月29日(土) 13:30~15:00

2 内 容 ①「牧野遺跡(南九州市)」

講師:県立埋蔵文化財センター

第二調査係長 今村 敏照 氏

②「小牧遺跡(鹿屋市)」

講師:(公財)埋蔵文化財調査センター

文化財専門員 横手 浩二郎 氏

3 場 所 上野原縄文の森展示館 多目的ルーム

4 対 象 どなたでも参加できます。

5 定 員 80人程度(要事前申込み)

※申込みについては,電話またはFAX・Eメールにて申し込みください。

6 資料代 100円

7 その他 講演会終了後,希望者を対象に企画展示室で講師による

ギャラリートークを行います。(別途展示館利用料金が必要)

縄文の森だよりVol.31

考古ガイダンス第20回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第20回 九州縦貫自動車道関連の遺跡  遺跡が道路工事などによって壊されてしまう場合,事前に発掘調査を行います。

遺跡が道路工事などによって壊されてしまう場合,事前に発掘調査を行います。

左図は,鹿児島県内中央部の発掘された主な遺跡を示す地図です。これを見て何か気づきませんか。遺跡の分布が一本の線のように見えるでしょう。

- 【九州縦貫自動車道関連の遺跡分布図:1 加栗山遺跡, 2 小瀬戸遺跡, 3 加治屋園遺跡】

- これは九州縦貫自動車道・南九州西回り自動車道(鹿児島~市来間開通)・東九州自動車道(加治木~末吉財部間開通)の3つの高速道路の建設工事前に発掘調査をした跡なのです。

- ■鹿児島県における発掘史の転換点■

- 九州縦貫自動車道の建設に伴い,昭和46年から昭和55年までの9年間に38ヵ所の遺跡が発掘調査されました。総面積はおよそ186,000平方メートルに上ります。このときの調査面積や出土した遺物の量は鹿児島県の発掘史上類をみないもので,数々の貴重な発見がなされました。鹿児島県に本格的な発掘調査の波が到来したのです。

- ■主な遺跡の紹介■

加栗山遺跡(かくりやまいせき)

加栗山遺跡(かくりやまいせき)

鹿児島市川上町。旧石器時代・縄文時代・中世山城跡の複合遺跡。縄文時代早期(約9,500年前)の竪穴住居跡が17軒,薫製(くんせい)づくりを行っていたと考えられる連穴土坑(れんけつどこう)と呼ばれる施設が33基発見されました。

縄文時代早期のはじめ(約9,500年前)は,定住生活が始まるかどうかというころであり,一つの遺跡から竪穴住居跡が17軒見つかったことは全国でもまれなことでした。

また旧石器時代の道具である細石器(さいせっき)や,石皿(いしざら)も発見されました。- 【写真 上空から見た加栗山遺跡(黄色)と加治屋園遺跡(青色)】

加治屋園遺跡(かじやぞのいせき)

加治屋園遺跡(かじやぞのいせき)

鹿児島市川上町。旧石器時代と縄文時代の複合遺跡。加栗山遺跡とは小川を隔てた台地にあり,鹿児島料金徴収所南側の台地縁辺部にあたります。約15,000年前の旧石器時代の層からは,加治屋園技法と名付けられた独特の技法を用いて製作された細石器や,短い粘土紐(ねんどひも)を貼り付けた土器のほか,石鏃(せきぞく)や石皿などが発見されました。

【写真 上空から見た加治屋園遺跡】- 土器が発明される前の時代のことを旧石器時代といいます。加治屋園遺跡では,旧石器時代の代表的な道具である細石器と,縄文時代に作られた土器や石鏃・石皿などが同時に発見されました。

この他にも鹿児島では,旧石器時代の終わりから縄文時代の始めにかけて,多くの遺跡が発見されています。これは日本列島の中でも南に位置し,いち早く気候の温暖化が進んだことが要因の一つといわれています。暖かい気候の中でドングリなどの木の実に恵まれ,それを求めて動物も多く住むようになったのでしょう。このように,生活に欠かせない食料が豊かになり,初めて定住生活が始まるようになったと考えられています。  小瀬戸遺跡(こせどいせき)

小瀬戸遺跡(こせどいせき)

姶良郡姶良町。桜島サービスエリア近くの沖積低地に所在。奈良時代末から平安時代にかけて使われた土師器(はじき)・須恵器(すえき)・青磁(せいじ)・白磁(はくじ)・瓦(かわら)などが多量に出土しました。遺構としては数多くの柱穴群をはじめ,掘立柱建物跡2棟,井戸跡2か所,溝状遺構10条などが発見されました。- 【写真 上空から見た小瀬戸遺跡】

- 井戸跡からは木製の容器,瓦,植物の種子(モモ・ウメ・ヒョウタン等)が出土しました。通常木製品や種などは腐敗しますが,この遺跡は低湿地であるため,地下水に保護されて残っていたのです。当時の植物や木製品を知る上で貴重な資料です。また底面に「伴家」とヘラで書かれた緑釉陶器(りょくゆうとうき)や墨書土器(ぼくしょどき)なども出土しました。

- 当時これらの陶器や文字が使用されたのは役所や寺院などごく限られた場所であったことや,大隅国分寺跡と類似した瓦が見つかっていることから,郡衙(ぐんが)などの公的な施設があったのではないかと考えられています。

九州縦貫自動車道関連で発掘されたその他の主要な遺跡として,三代寺遺跡(加治木町)・石峰遺跡(溝辺町)・木場遺跡(栗野町)・桑ノ丸遺跡(溝辺町)などがあります。 - 用語解説

-

石皿 木の実などをすりつぶすのに使用した皿状の石器。 石鏃 石のやじり。矢の先につけて,狩猟具・武器として使用した。 黒曜石 灰色ないし黒色のガラス質の石。硬くて加工がしやすいという性質 から石器の素材となる。 青磁 青緑色または淡黄色の釉薬(うわぐすり)をかけた磁器。 白磁 白色の磁器。 磁器 素地(そじ)がよく焼きしまってガラス化し,吸水性のない純白透明性 の焼物。有田焼・九谷焼など。 土師器 古墳時代から平安時代まで使用された赤茶褐色の土器。弥生時代の技法を受け継いでいる。 須恵器 古墳時代から平安時代まで使用された灰色の焼物。朝鮮半島から伝わった技法で作られ,土師器よりも硬い。 郡衙 郡司が政務をつかさどる役所。奈良・平安時代,全国に国と郡と里が設置された。 墨書土器 墨で文字や絵画などを書いた土器。 - (文責)橋口 勝嗣

かごしまの遺跡第11号

南の縄文調査室から平成28年9月

- 平成28年9月29日(木)

- エントランス展示コーナーをリニューアル!

-

1階エントランスでは,河口コレクションの貴重な遺物をご覧いただけます。今回から,展示スペースを1.5倍に拡大し,さらに多くの遺物をご覧いただけるようなりました。ただ今,大原遺跡(鹿児島市本名町)と面縄貝塚(大島郡伊仙町),嘉徳遺跡(大島郡瀬戸内町)の土器や石器,貝製品を展示中です。

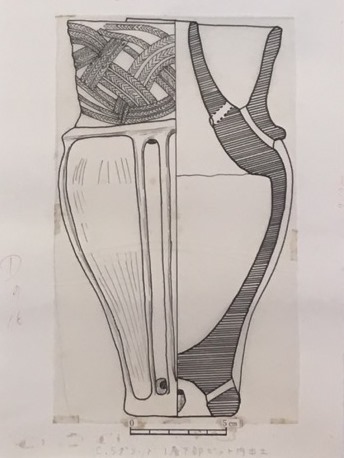

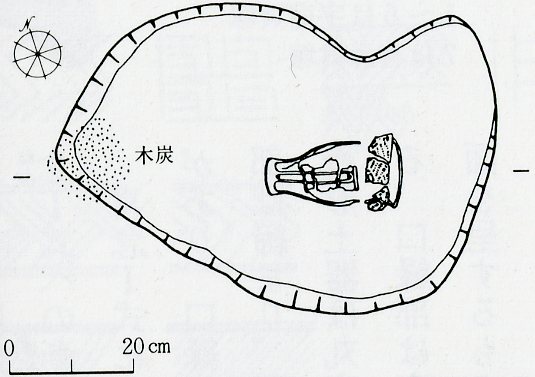

展示品の中から,今回は,嘉徳遺跡の携帯用土器をご紹介します。嘉徳遺跡で出土した携帯用土器は2個あり,一つは遺跡西端の方形の石組遺構の中に,もう一つは遺跡東端の土坑の中に納められていました。

東端の土坑に納められていた携帯用土器(①)は,口縁部が二重に作られています。底部の両側にある横紐穴から紐を通して,胴部外側の溝を通り,内と外の口縁の間を通して,口縁上で十文字に結んで吊すように作られています。非常に凝った作りになっています。

一方,西端の石組遺構に納められていた携帯用土器(②)は,東側の土器と比べて,幾分簡略化された作りになっています。紐を通す穴は口縁部の左右に一穴あけられたのみで,紐も一重に結んで吊すようになっていますが,これは,実用に即して形態が進化したのではないかと考えられています。

このような携帯用の土器は,他に類例のない珍しいもので,奄美の環境から生まれたものだったのかもしれません。

①の携帯用土器(レプリカ) ②の携帯用土器

図上にカーソルを置くと,紐の通し方が図示されます。

①の携帯用土器の実測図 ①の携帯用土器の出土状況と遺構実測図 ※西端の石組遺構に納められていた携帯用土器は,現在,縄文の森展示館常設展示室「古の美術品」コーナーに展示中です。 ※展示中の三つの遺跡は,それぞれ,「先史・古代の鹿児島」の中で,詳しく紹介されています。 ・ 大原遺跡につきましては,ここからご覧いただけます。 ・ 面縄貝塚につきましては,ここからご覧いただけます。 ・ 嘉徳遺跡につきましては,ここからご覧いただけます。

縄文の森から 平成28年9月

平成28年9月27日(火)

常設展示室の河口コレクションコーナーをリニューアルしました。

「

常設展示室で,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者,

今回紹介するのは,千束遺跡と入来遺跡の出土資料です。

千束遺跡は古墳時代(約1,500年前)の遺跡です。昭和47年の調査では竪穴住居跡が2軒発見されました。1号住居跡からは完全な形をした

入来遺跡は弥生時代と古墳時代の遺跡です。調査の結果,弥生時代前期後半(約2,300年前)のU字

平成28年9月13日(火)

平成28年度考古学講座第3回

「関白秀吉の薩摩侵攻の足跡」

豊臣秀吉が行った薩摩侵攻を県内に残る遺跡をもとに解説します。

日 時:9月24日(土) 13:30~15:00 ※終了しました

講 師:南九州城郭談話会 副会長 新東 晃一 氏

定 員:80人程度

場 所:展示館多目的ルーム

資料代:100円

考古ガイダンス第19回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第19回 貝殻文土器の時代 - ■桜島と考古学■

- 錦江湾に悠然とそびえる桜島は鹿児島を代表する景観であり,象徴的存在でもあります。その桜島は,約2万5,000年前に大噴火した姶良カルデラの南東の海中に誕生し,17回の大規模な噴火のあったことが火山研究者によって確認されています。中でも4回目の噴火は今から約1万1,500年前とされ,この噴火により現在の桜島の姿が形作られたと考えられています。

- この噴火の記録は各地で火山灰の堆積層として残され,遺跡や崖面で観察することができます。火山研究者や考古学研究者の間では薩摩火山灰あるいはSz‐SもしくはP14と呼ばれ,遺物や遺構の時代判断の重要な目安とされています。

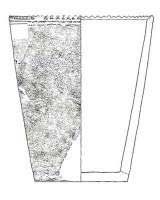

今回取り上げる土器はこの薩摩火山灰層に最も近く,しかもその直上で発見されることが多い「岩本式土器(岩本タイプ)」です。 - ■貝殻文の時代■

ところで縄文土器とは縄でつけた文様を持つ土器のことで,縄文時代の土器の総称です。しかし縄文時代人は,縄以外にもヘラや貝殻で文様を描いたり,粘土紐や文様を刻んだ棒状の施文具で巧みに土器の表面を飾っています。

ところで縄文土器とは縄でつけた文様を持つ土器のことで,縄文時代の土器の総称です。しかし縄文時代人は,縄以外にもヘラや貝殻で文様を描いたり,粘土紐や文様を刻んだ棒状の施文具で巧みに土器の表面を飾っています。

縄文時代早期の南九州の人々は,貝殻を利用することが一般的でした。特にサルボウやアカニシの口の部分を用い,押したり引いたりの動作を繰り返し,波形の刻み目を付けたり斜めに筋を引っぱったりと,シンプルではありますが芸術感あふれる文様を残しています。

これらの土器を総称して貝殻文土器と呼んでいます。特に円筒形に仕上げることの多い岩本式土器・前平(まえびら)式土器・吉田式土器・石坂式土器などは,円筒形貝殻文土器と呼ばれています。- 【図 岩本式土器(指宿市・岩本遺跡出土)】

- ■上山路山(かみやまじやま)遺跡■

岩本式土器が大量に出土して注目されている遺跡に,伊集院町の上山路山遺跡があります。1997年度に南九州西回り自動車道の建設に先立って調査を行ったこの遺跡は,台地の縁辺から谷へ下る斜面に遺跡が作られていました。

岩本式土器が大量に出土して注目されている遺跡に,伊集院町の上山路山遺跡があります。1997年度に南九州西回り自動車道の建設に先立って調査を行ったこの遺跡は,台地の縁辺から谷へ下る斜面に遺跡が作られていました。

遺跡の中心部である集落跡は,調査範囲外の台地中央部と推定されています。谷への急斜面で大量の土器が発見されたことにより,ここは土器捨て場であった可能性が高いとみられています。縄文時代の遺跡は,上山路山遺跡と同様に台地の縁辺部に形成されることが多いといえます。ここ上野原遺跡もその一つであり,青森県の三内丸山遺跡も青森湾を見下ろせる場所に遺跡が残されています。- 【写真 縄文早期の遺跡(伊集院町・上山路山遺跡)】

- なぜ縄文時代の遺跡の多くはこのような台地に作られたのでしょうか。おそらく台地の裾には川が流れ広い湿地が広がり,遠くには海が眺望できたとことでしょう。このような台地の麓には,水や食料を求めて動物が集まり,川や海には豊かな魚や貝があふれていたと思われます。

- ところで,上山路山遺跡の谷筋には道跡らしき遺構も発見されています。頂上部分に当たるわずかな平坦部を調査していたときに検出されたもので,おそらく台地上の生活の場と谷を行き来したものと思われます。またY字状の三差路らしき部分もあわせて発見されました。

- 道跡遺構は,黄褐色の薩摩火山灰層の上に黒っぽい土が入る溝状の窪みとして残されていました。また先に記した土器捨て場の可能性が高いことは,道跡には土器を捨てておらず,使用しない反対側の急勾配の斜面から大量に土器が発見されていることからも類推することができます。

仮にこのように推定することが可能であれば,生活の場と捨て場の使い分けが既にあったこととなり,生活環境に対する空間認識が存在したということがいえます。 - ■岩本式土器の起源■

岩本式土器の起源については,少しずつ明らかになりつつあります。

岩本式土器の起源については,少しずつ明らかになりつつあります。

薩摩火山灰層の下から発見される土器の多くは,隆起線文土器・隆帯文土器と呼ばれる縄文時代初源期の土器で,岩本式土器とは製作方法や土器の形・文様が大きく異なっています。そのため直接的な繋がりを見ることはできません。したがって,薩摩火山灰層を介して文化的・時間的断絶が存在することになります。

しかし,最近指宿市の岩本遺跡や水迫遺跡,宮崎県の堂地西遺跡等の出土品の中に,その繋がりを示す答えが秘められている可能性が指摘されつつあります。また岩本遺跡・上山路山遺跡等では,岩本式土器に赤色顔料を塗った土器が出土しており,これまで日本最古の例であると考えられていました。- 【写真 岩本式土器の出土状況(田代町・ホケノ頭遺跡)】

- しかし,最近になり薩摩火山灰層よりも古い隆帯文土器や,末吉町の桐木遺跡出土の隆起線文土器にも赤色を塗彩していることがわかってきました。このことは,薩摩火山灰層を介して時間的隔絶は明らかに存在してはいるものの,赤く塗られた土器を使う意識や慣習に共通した側面があったことを指摘できるでしょう。

- 土器を赤く塗るという文化・伝統の面からの繋がりが考えられるのです。今後の新たな調査・研究の進展によって,また異なった展開も期待されるところです。

- 「君よ知るや南の国」

今回は上野原遺跡より少し古い時代の話でした。南国の豊富な自然の幸を利用しながら,南九州の人々はすばらしい文化を作りあげたのです。 - 用語解説

-

岩本式土器(岩本タイプ) 指宿市岩本遺跡で見つかった円筒形貝殻文土器の一種。

器形は円筒形(バケツ形)で,口唇部に波型の刻みが入る。

内外面は貝殻を利用して,丁寧になでてある。 - (文責)寺原 徹

縄文の森から 平成28年8月

平成28年8月5日(金)

NEW! おすすめ!展示コーナーのお知らせ

南日本新聞掲載中「

平成27年5月から南日本新聞の「古の美術品」として紹介された出土品を展示しています。間近でみられる

*スペースの関係で,順番にご紹介します。

平成28年8月3日(水)

上野原縄文の森

縄文村の十五夜まつり・ミニコンサート

平成28年9月17日(土)16:00~20:00

☆十五夜まつり 復元集落 16:00~18:30

※餅つき・団子づくり・綱引き・相撲など(天候次第では変更になる場合があります)

※餅つきと団子づくりのみ定員及び参加費あり 定員80人(要事前申込み):餅つき,団子作り,食事代等一人400円

餅つき

団子作り

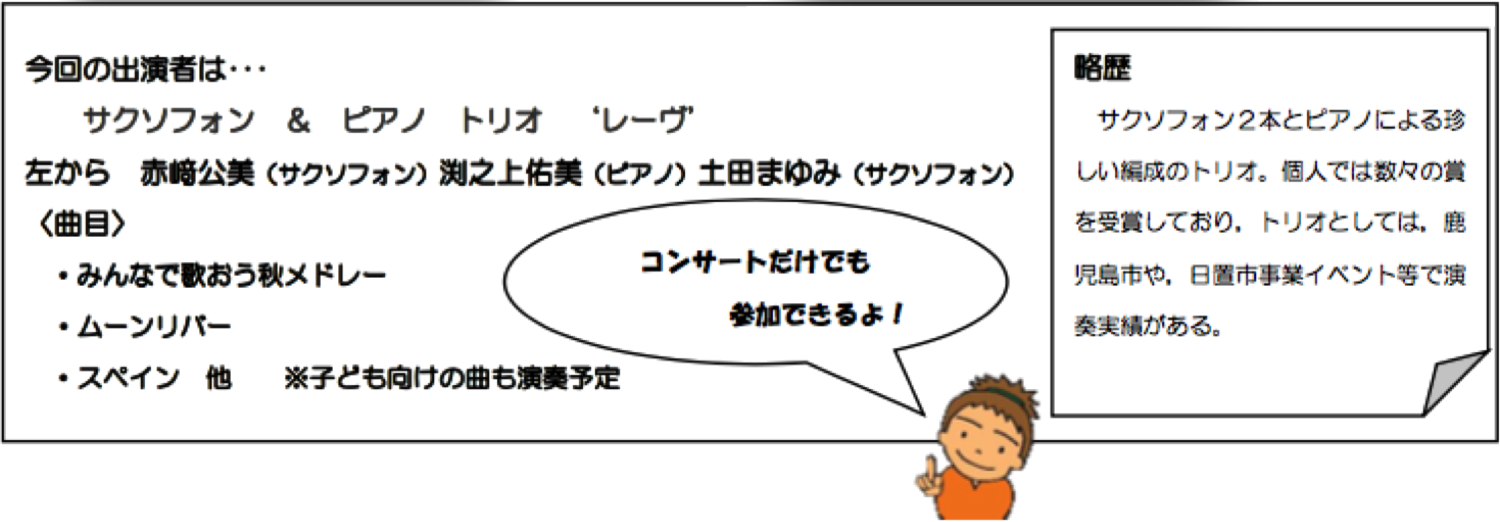

☆ミニコンサート 展示館ホール 18:40~19:20

※ライトアップした和紙ドームと幻想的な雰囲気の中でのミニコンサートです。

※料金 無料 どなたでも参加できます。(申込み不要)

今回の出演者

昨年の様子

☆月の解説・観察 展示館2階テラス 19:20~20:00

※参加料 無料 双眼鏡や望遠鏡をお持ちの方はご持参ください。(天候次第では変更になる場合があります。)

平成28年8月1日(月)

企画展講演会のお知らせ

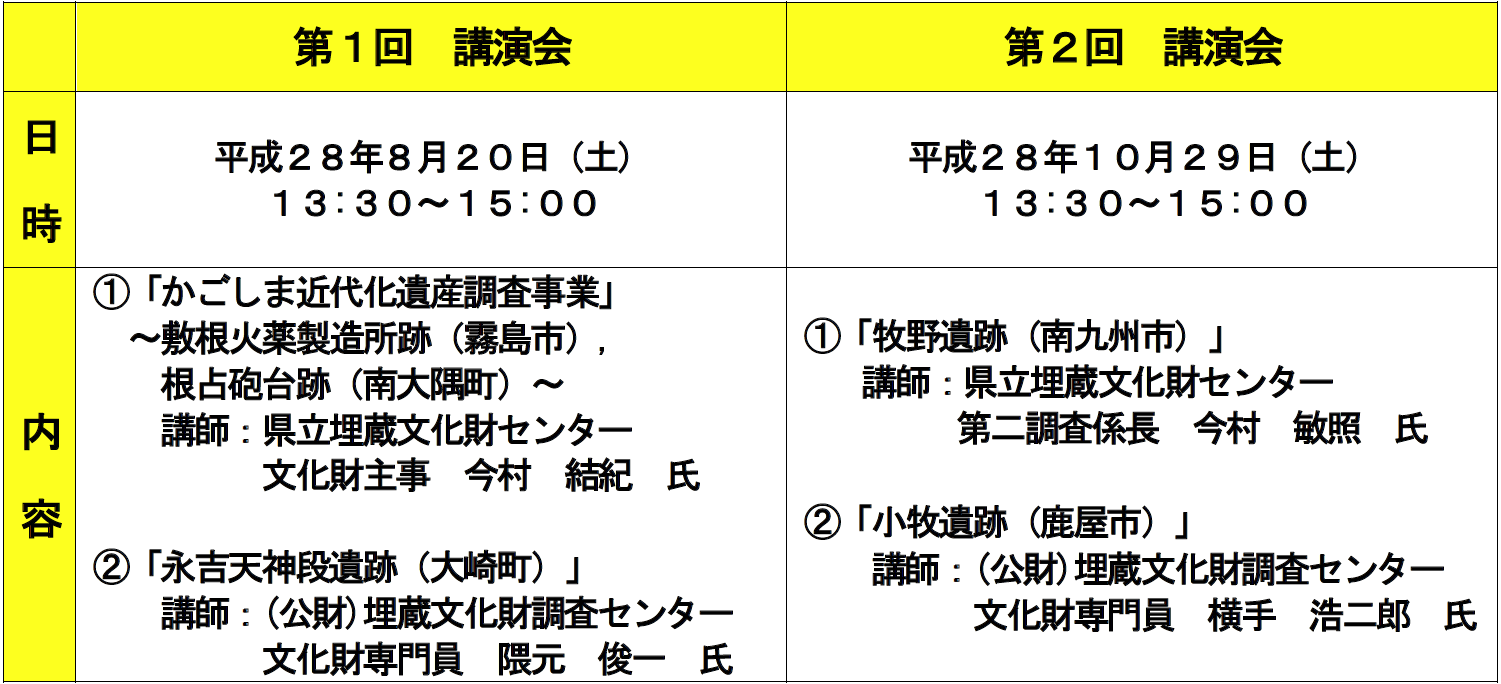

◎第46回企画展に関連した講演会を開催します。

1 日時・内容等

2 場 所 上野原縄文の森展示館 多目的ルーム

3 対 象 どなたでも参加できます。

4 定 員 80人程度(要事前申込み)

※申込みについては,裏面FAX送信票をご利用ください。

5 資料代 100円

6 その他

講演会終了後,希望者を対象に企画展示室で講師によるギャラリートークを行います。(別途展示館利用料金が必要)

7 問い合わせ・申込先 (公財)鹿児島県文化振興財団

上野原縄文の森

霧島市国分上野原縄文の森1番1号

TEL 0995-48-5701

FAX 0995-48-5704