上野原縄文の森イベント情報

夏休みに上野原縄文の森で開催される以下のイベントにつきまして、

好評につき申込者数が定員に達しました。

現在,キャンセル待ちでの受付となっておりますので,ご了承ください。

<現在キャンセル待ちのイベント>

7月27日(土)~28日(日):縄文キャンプ村

7月27日(土):どんぐりイベント「本格派流しそうめん&工作」

8月 4日(日):縄文の森不思議探検 第1回「縄文の森で虫たちを探そう」

8月10日(土):一日縄文人体験 第3回「縄文人の狩猟道具“弓矢”を作ろう」

なお,詳細につきましては直接,上野原縄文の森へお問い合わせください。

〇問い合わせ・申込先

〒899-4318

鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1番1号

上野原縄文の森 事業課

電話 0995-48-5701

FAX 0995-48-5704

メール uenohara@jomon-no-mori.jp

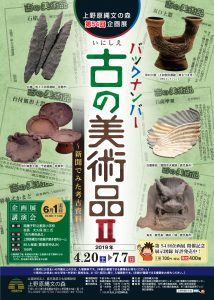

古の美術品Ⅱ~新聞で見た考古資料~ 総選挙中間発表!

5月-701x1024.jpg)

考古学講座第3回「はじめての考古学 ~科学でみる考古学~」

6月29日(土)10:00~11:30

(参加申込受付中)

科学が考古学の謎を解き明かす?

科学は考古学にどう活かされているのか,実験の成果等を交えて分かりやすく解説します。

【講 師】 (公財)埋蔵文化財調査センター職員

【定 員】 80人程度

【場 所】 展示館多目的ルーム

【資料代】 100円

〇問い合わせ・申込先

〒899-4318

鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1番1号

上野原縄文の森 事業課

電話 0995-48-5701

FAX 0995-48-5704

メール uenohara@jomon-no-mori.jp

縄文の森だよりvol.36

第54回企画展 「バックナンバー古の美術品Ⅱ ~新聞でみた考古資料~」

考古学講座第1回「ブラっとモリ ~ご存知ですか?上野原遺跡!~」

4月20日(土)10:00~11:30

(参加申込受付中)

ブラっと上野原縄文の森を歩きながら,知られざる上野原遺跡の歴史や縄文の森の魅力をご紹介します。

【講 師】 上野原縄文の森職員

【定 員】 50人程度

【場 所】 見学エリア及び体験広場

【参加料】 300円(含むお菓子代)

○問い合わせ・申込先

〒899-4318

鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1番1号

上野原縄文の森

電話:0995-48-5701

FAX:0995-48-5704

E-mail:uenohara@jomon-no-mori.jp

考古ガイダンス第49回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第49回 太古の時間をかけ抜ける高速道 - ■東九州自動車道■

- 1 福山城ケ尾遺跡,2 前原・和田遺跡,3 供養之元遺跡,4 永磯遺跡,5 高篠遺跡,6 高篠坂遺跡

7 九養岡遺跡,8 財部城ケ尾遺跡,9 踊場遺跡,10 耳取遺跡 - 2000年3月,隼人東IC-国分IC間を結ぶ高速道路が開通しました。九州島の東側を,鹿児島市から北九州市まで結ぶ東九州自動車道(418キロ)の一部です。道路を建設する予定地には遺跡が発見されることがよくあります。その場合,道路建設工事前に遺跡の発掘調査をすることになっています。昔の人々がどんな道具を用い,どのような生活をしていたのか調べ,記録として残すためです。

国分IC~末吉IC間では13か所の遺跡が発見され,県立埋蔵文化財センターによって,文化財保護のための発掘調査が行われました。今回はこの路線上から発見された遺跡の中からいくつかを取り上げ,紹介してみたいと思います。 - ■なぞの礫群(前原・和田遺跡)■

- 福山町北西部の標高390メートルのシラス台地上にある前原・和田遺跡では,約2万年前(後期旧石器時代)の「礫群(れきぐん)」と呼ばれる遺構が10か所確認されました。この礫群は,こぶし大の礫が直径約30センチ,深さ約15センチの穴に10数個ほど詰められており,周辺には礫が散らばった状態で検出されました。また,この礫群はゆるやかな尾根に沿ってほぼ一直線上に一定の間隔をおいて規則的に配置されています。

礫群の用途は詳しくはわかっていませんが,礫の間やまわりから炭化物が大量に見つかっていることや礫が焼けていることなどから,礫自体を焼いて用いた調理施設ではないかと考えられています。日本での類例は少ないのですが,シベリアでは穴の中に動物の皮などを敷き,水に熱した礫を入れて煮炊きをしたと思われる「ミルクストーン」という遺構が発見されています。

その後相次いで,同様の遺構が桐木遺跡で15基,耳取遺跡で70基以上発見され,後期旧石器時代の様相が次第に明らかになりつつあります。 - ■日本最古のヴィーナス像(耳取遺跡)■

財部町の耳取遺跡では,この礫群の近くから,人為的に線を刻んだ石(線刻礫)が発見されました。

財部町の耳取遺跡では,この礫群の近くから,人為的に線を刻んだ石(線刻礫)が発見されました。

この石製品は,卵大の頁石(けつがん)製で,長さ約5センチ,幅約4センチ,厚さ約2.5センチと小さいのですが,正面下方が山形にふくらみ,下縁部に逆V字形状の溝があり,ふくらんだ部分は女性の腹,溝は女性器を表現しているとみられます。背面には斜めに17本の刻んだ線があり,髪の毛あるいは衣服を表しているようです。

このことから線刻礫は,頭部や手足を省略したヴィーナス(女性像)であると考えられます。また,お守りとして常に手に握っていたのか,全体に光沢が見られ,手ずれによるものと判断されています。旧石器人は,女性の姿に豊かな実りや,子孫繁栄の願いを託したと考えられています。ただ獲物を追うだけの生活だったのではなく,豊かな精神文化を持っていたようです。- 【写真 耳取ヴィーナス】

- まわりに出土した炭化物を年代測定した結果,約2万4,000年前(後期旧石器時代)のものであることがわかりました。日本最古の線刻礫ということになります。

- このほか,線刻礫の出土した層からは,剥片尖頭器と呼ばれる槍先も多数出土しています。耳取遺跡では,下から剥片尖頭器→台形石器や小型のナイフ形石器→細石器と出土し,層序によって旧石器時代の石器の変遷を追うことができます。

- ■各時代のインターチェンジ(桐木遺跡)■

インターチェンジが建設された末吉町の桐木遺跡は,旧石器時代から中世まで多くの時代や時期にわたる遺跡です。

インターチェンジが建設された末吉町の桐木遺跡は,旧石器時代から中世まで多くの時代や時期にわたる遺跡です。

縄文時代草創期では,薩摩火山灰(約11,500年前)の下層から隆起線文土器が出土しています。これは,掃除山遺跡や栫ノ原遺跡など県内各地で出土している幅の広い粘土ひもをはりつけた土器(隆帯文土器)とは異なり,文様の線も細く,土器の厚さも薄いものです。

【写真 旧石器時代の礫群跡】- このような隆起線文土器は本県で初めての出土です。また,調理施設と考えられる集石遺構も発見されました。

- 縄文時代早期では,桜島から噴出したP11(約7,400年前)と呼ばれる火山灰層の上位で貝殻文系の塞ノ神B式土器が,下位で撚糸文系の塞ノ神A式土器が出土しました。このことから,二つの土器の時間的な前後関係が,塞ノ神A式土器→B式土器となる可能性が出てきました。また,竪穴住居跡や集石遺構も発見されています。

縄文時代中期(約5,000年前)の層からは条痕文(じょうこんもん)を施した南九州の土器に交じって,現在の瀬戸内海沿岸地方に多く見られる土器(船元式土器)が一緒に見つかりました。当時,南九州地方と瀬戸内海地方との間に何らかの交流があったことをうかがわせます。また,石鏃(せきぞく)や石匙(いしさじ)などの石器類も大量に出土しています。 - ■埋められた壺(福山城ヶ尾遺跡)■

-

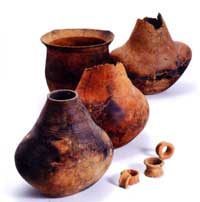

福山町の城ケ尾遺跡は標高358メートルのシラス台地に立地しています。旧石器時代から古墳時代にわたる遺跡です。縄文時代早期後葉(約7,000年前)の塞ノ神式土器の深鉢が1個,壺3個がほぼ完全な状態で発見されました。これらの土器は地面に掘った穴(土坑)に意図的に埋められていたと思われます。一体,何のために埋められたのでしょうか。

【写真 深鉢出土状況】

【写真 福山城ヶ尾遺跡出土遺物】

(詳しくは第38回「福山城ヶ尾遺跡 ~壺に秘められた思い~」参照) - また,同じ時期の土製耳飾りや異形石器も発見されました。なお旧石器時代の遺物も多く,約1万6,000年前のものと思われる土坑も発見されています。

- ■その他の関連遺跡■

- 福山町の供養之元遺跡や永磯遺跡では,縄文時代中期の落とし穴が多数発見されました。財部町の高篠坂遺跡や九養岡遺跡では,縄文時代早期の集石が多数発見されました。財部町の高篠遺跡では,古代の掘立柱建物跡が11棟検出され,奈良・平安時代ごろに使用された土師器(はじき)と呼ばれる土器が多く出土しました。

また,財部町の城ケ尾遺跡では,奈良・平安時代のものと思われる蔵骨器(火葬した骨などをいれた容器)が発見されました。財部町の踊場遺跡では,1471年の桜島噴火の際に降った文明軽石に覆われた中世の畑の跡が発見されました。 - ■あなたの車はタイムマシン■

- 以上,東九州自動車道建設路線内にある遺跡の調査成果を紹介してきました。ご覧の通り,旧石器時代から中世まで多くの時代にわたる遺跡が存在します。まさに太古の時間をかけ抜ける高速道路と言えるのではないでしょうか。

国分IC-末吉IC間の道路を利用するときは,道路の下に数多くの遺跡が眠っていたことをぜひ思い出してください。この時あなたの車は,時間をさかのぼるタイムマシンになるはずです。 - (文責)宗岡 克英

考古ガイダンス第48回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第48回 南九州の縄文晩期 - ■ひときわ鮮やかな緑の勾玉■

青森県の三内丸山遺跡。今から約4,000年から5,000年前の巨大な竪穴住居跡や栗の大木を使った建物跡が発見されたのをはじめ,土器や石器・木製品などが大量に出土しています。その大半は色あせ,遙かな時の流れを感じざるをえませんが,その中で,ひときわ鮮やかなみどりー翡翠(ひすい)色ーの勾玉(まがたま)が目に飛び込んで来ます。その感動は,昔も今も変わりません。

青森県の三内丸山遺跡。今から約4,000年から5,000年前の巨大な竪穴住居跡や栗の大木を使った建物跡が発見されたのをはじめ,土器や石器・木製品などが大量に出土しています。その大半は色あせ,遙かな時の流れを感じざるをえませんが,その中で,ひときわ鮮やかなみどりー翡翠(ひすい)色ーの勾玉(まがたま)が目に飛び込んで来ます。その感動は,昔も今も変わりません。

【写真 翡翠の首飾り(市ノ原遺跡出土のものを含む)】- 同じ石が東市来町の市ノ原(いちのはら)遺跡で出土したときも,ほのかな緑の輝きに感嘆の声が響きました。勾玉や大珠(たいしゅ)として縄文人の胸元を飾った翡翠は,その色と堅さで古くから多くの人々を魅了してきました。その美しさは,実は途方もない力によって生まれるのです。

- 翡翠の原産地は新潟県の糸魚川(いといがわ)。その奥の山脈は地殻(ちかく)の変動によってその身を軋(きし)ませます。軋みは熱と圧力を産みます。圧力は多くの蛇紋岩(じゃもんがん)を産み,その一部が更なる圧力によって翡翠となるのです。

- 科学分析の結果,市ノ原遺跡のそれは糸魚川の翡翠であることが判明しました。新潟のほか日高・飛騨などで産出する翡翠は日本各地の遺跡で見つかっています。縄文時代晩期,鹿児島県内の数か所に翡翠らしい石が出土している遺跡があります。加世田市の上加世田遺跡もそのひとつです。

- ■まつり■

- 加世田市役所の脇を流れる万之瀬川の右岸。その小高いところに上加世田遺跡があります。当初,その遺跡は個人によって調査されました。昭和43年,教職を定年退職したばかりの河口貞徳氏は加世田市の県道工事の周辺で土器片が出土したことを聞きました。現地で調査したところ,縄文晩期の遺跡であることが判明しました。周辺は宅地造成される計画であり,ことは緊急を要しました。途中,学生や教員の加勢もありましたがほとんどは河口氏1人による土との格闘でした。その結果,埋納土器(まいのうどき)や玉類・岩偶など祭祀跡(さいしあと)を思わせる貴重な発見につながりました。

- ■埋められた土器■

- 埋納土器-形を保ったまま埋められた土器のことです。鹿児島県外では,死んだ子供を土器の中に入れて埋葬した例や,竪穴住居内に埋め込んでいろりとして使用した例があります。

- 本県でも,縄文時代のいくつかの時期に埋納土器が出現します。上野原遺跡でみられる早期後葉(約7,500年前)の埋納された壺には彩色があり,火にかけた痕跡も見られます。また,縄文時代晩期の上加世田遺跡の埋納土器の1つからは,磨石(すりいし)が1個入っていたものが発見されました。この類例は鶴田町の田間田(たまた)遺跡にもみられます。このように埋納された土器の目的は備蓄なのかまたは埋葬なのか,まだよくわかりません。

- ■大量生産■

- 埋納に使われた土器は,多くは丁寧な作りをしています。縁飾りの文様があって薄く堅く黒く磨かれた土器-黒色磨研土器と呼ばれるこの土器は九州一円に分布しています。その一方で遺跡に散らばる大量の土器のほとんどは,分厚く肌のざらざらした製品です。炭化物がこびり付き,そのほとんどが底の部分を欠いており,火にかけて煮炊きされたものと思われます。

- 浅鉢と深鉢のように用途の違いで形の違う土器はそれ以前にも存在していましたが,このような作りの違いはこれまでにはありませんでした。普通,土器は粘土の紐を輪状に積み上げる「輪積み」という方法で作ります。これに対して,粗製土器の一部は,型作りの技法を用います。型に粘土を押しつけて,乾いたところで型から外すと出来上がりです。ろくろがまだ無いこの時代特有の「大量生産」の技術です。

- ■編み布■

そんな土器に特有の痕跡があります。作業工程で付いた跡です。型から土器を外しやすいように土器と型の間に布を敷きます。その痕跡から,これらの土器は組織痕土器(そしきこん)と呼ばれています。それをみると当時の布は織機(しょっき)で織ったものではなく,現代のすだれと同じような編み方をした編み布であったことがわかります。

そんな土器に特有の痕跡があります。作業工程で付いた跡です。型から土器を外しやすいように土器と型の間に布を敷きます。その痕跡から,これらの土器は組織痕土器(そしきこん)と呼ばれています。それをみると当時の布は織機(しょっき)で織ったものではなく,現代のすだれと同じような編み方をした編み布であったことがわかります。

- 【図 組織痕土器(榎木原遺跡)】

越後(えちご)地方で長く野良着(のらぎ)等の布として作られていた布とそっくりなことから,アンギンとも呼ばれています。糸は野生の麻-苧麻(ちょま)-の表皮からとれる繊維(せんい)をつないで撚(よ)ったものです。この繊維は16世紀に綿花が日本に伝わるまで多く使われました。

越後(えちご)地方で長く野良着(のらぎ)等の布として作られていた布とそっくりなことから,アンギンとも呼ばれています。糸は野生の麻-苧麻(ちょま)-の表皮からとれる繊維(せんい)をつないで撚(よ)ったものです。この繊維は16世紀に綿花が日本に伝わるまで多く使われました。

【写真 編み布(アンギン)を編む子供たち】- 綿花にとって代わられたのは,糸を作るのに多くの工程(こうてい)を要するせいでしょう。くきから皮をはぎ,発酵(はっこう)させ水にさらすなど,繊維を得るのに幾日もかかります。ようやくできた繊維を一本一本手でつないで糸をつむぎます。それから布を編むのです。

- それにしても,古来土器には時代ごとに様々な文様がありました。凝った意匠(いしょう)は見て感動する一方,どうしてここまでする必要があったのだろうかとも思います。多分,文様は単なる飾りではないのです。おそらくは当時の人々が生きていくのに何らかの意味で必要不可欠なものだったのでしょう。

- 人々にとって,生き物の体と魂をいただくための「うつわ」はただの器であってはいけなかったのかもしれません。縄文時代が始まって1万年が過ぎ,その意識が大きく変わり始めています。

- ■新しい時代■

- 縄文時代晩期は,地域による時期差はあるものの,弥生時代開始までの約700年ほど続きます。その後の稲作を主体とする弥生文化は,多種多様な土器や石器の利用により,それ以前とは生活様式が一変します。その大きな変化の理由は何か,なぞを掘り起こす作業はまだまだ続きます。

- 用語解説

-

岩偶 岩石で作られた偶像。人形(ひとがた)が主だが動物の形もある。 大珠 翡翠などの石を磨き穴をあけたもの。7センチ前後で長楕円形のものが多い。ひもを通して身を飾るものとして用いられたらしい。 勾玉 主にC字形に湾曲し,片方の端に穴をあけた飾り玉。動物の牙に紐を通して首にかけたのが由来といわれる。土製・石製・ガラス製などある。 - (文責)元田 順子

考古ガイダンス第47回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第47回 南島の特色ある墓制 - ■広田遺跡の二層で異なる埋葬方法■

現在,亡くなった人は,火葬(かそう)を行うことが法律で決められています。しかし,昔は地面に穴を掘って埋める,土葬(どそう)が一般的でした。

現在,亡くなった人は,火葬(かそう)を行うことが法律で決められています。しかし,昔は地面に穴を掘って埋める,土葬(どそう)が一般的でした。

この土葬の方法は,時代や地域によって大きな違いがありました。それは,集団によって死者に対する考え方が違うことによるようです。

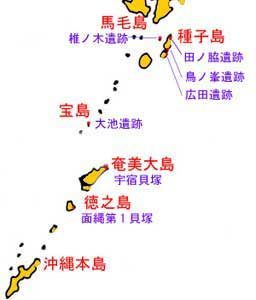

ここでは,弥生時代から古墳時代の埋葬(まいそう)について,種子島,トカラ列島そして奄美・沖縄諸島の島々の様相を例に見ていきたいと思います。

熊毛郡南種子町(種子島)にある広田(ひろた)遺跡から,約200平方メートルの範囲内に,ほぼ1,700~1,800年前に埋葬された,150体以上の人骨が,上・中・下3層で検出されました。そのうち特に,下層から出土した古い時期の人骨と,上層から出土した新しい時期の人骨とでは,埋葬方法が異なっていました。- 【図 薩南・トカラ・奄美諸島の埋葬遺跡】

- 熟年女性が多数を占めた下層出土の人骨は,女性の場合,例外なくひざと首とを縄でしっかりしばった屈葬(くっそう)が行われ,美しい模様が彫られた貝符(かいふ)や貝小玉(かいこだま)・貝輪(かいわ)などの装身具(そうしんぐ)が埋められていました。

一方,男性人骨は脚をゆるくしばる屈肢葬(くっしそう)が行われていました。

屈肢葬での埋葬人骨を検出した遺跡としては,中種子町(種子島)の鳥ノ峯(とりのみね)遺跡や西之表市(馬毛島)の椎ノ木(しいのき)遺跡があり,種子島を含む薩南諸島では,主に屈肢葬や屈葬が行われていたようです。 - ■トカラ列島から南位では主に伸展葬で■

ところが,注目されるのは,同じ種子島で時期もほぼ同じ西之表市の田ノ脇(たのわき)遺跡では,両脚をまっすぐ伸ばした姿勢で埋葬する伸展葬(しんてんそう)が行われていたことです。

ところが,注目されるのは,同じ種子島で時期もほぼ同じ西之表市の田ノ脇(たのわき)遺跡では,両脚をまっすぐ伸ばした姿勢で埋葬する伸展葬(しんてんそう)が行われていたことです。

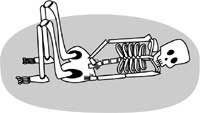

伸展葬による埋葬人骨を検出した遺跡としては,鹿児島郡十島村(宝島)の大池(おおいけ)遺跡や大島郡笠利町(奄美大島)の宇宿(うしゅく)貝塚,そして大島郡伊仙町(徳之島)の面縄第一貝塚(おもなわだいいちかいづか)などがあります。- 【図 屈肢葬(イメージ図)】

さらに南に位置する沖縄諸島でも,多くの遺跡で伸展葬による埋葬人骨が検出されており,トカラ列島から奄美・沖縄諸島にかけては主に伸展葬で埋葬されていたようです。

さらに南に位置する沖縄諸島でも,多くの遺跡で伸展葬による埋葬人骨が検出されており,トカラ列島から奄美・沖縄諸島にかけては主に伸展葬で埋葬されていたようです。

このことからも,薩南諸島とそれより南の島々とでは,埋葬方法が異なることが明らかになりつつあります。- 【図 屈肢葬(イメージ図)】

- 最初に述べた広田遺跡では,屈葬や屈肢葬が行われた下層人骨に対して,より新しい時期の上層から出土した人骨では,再葬(さいそう)が行われていました。再葬とは,遺骸を仮葬した上で,肉や皮が消滅したあと骨をまとめ,改めて別の1つの墓に集めて,集団で埋葬する方法です。

この方法で埋葬された人骨は,奄美諸島では検出されていませんが,沖縄諸島では数遺跡で見つかっており,奄美諸島での検出が期待されています。

南西諸島では,亡くなった人を聖地にそのまま置き,数年後に家族が骨を洗い,改めて埋葬する儀式を最近まで行っており,民俗例でも代表的な埋葬方法として頻繁に紹介されています。

このような儀式の始まりが,弥生時代から古墳時代の時期にまでさかのぼる可能性があることは,大変興味深いことです。

ところで,広田遺跡における下層人骨と上層人骨との違いは,副葬品にも見られます。

上層人骨に副葬された貝符は,ひもを通す穴がないことから,日常の生活で使われたのではなく,副葬(ふくそう)するためのもののようです。

弥生時代に相当する時期の沖縄では,副葬品にシャコガイなどの自然海産物が多いといわれています。この特徴について池田榮史(いけだよしふみ)琉球大学教授は,海浜への依存度が高いことや,死や死者に対する呪力(じゅりょく)を期待した魔除け(まよけ)的な性格が極めて強いことを指摘しています。 - ■貝符や貝小玉が出土■

- このことから副葬品として作られた貝符についても精巧な製品ではありますが,「呪力への期待」や「魔除け的な性格」を示す副葬品として考えることが可能であり,注目できます。

また,下層人骨につけられた貝輪は主にオオツタノハという貝で作られていました。それに対して,上層人骨では主にゴホウラ貝で製作されていたのです。

ゴホウラ貝製の貝輪は,弥生時代には北部九州の権力者たちに,呪力の強いものとして大変好まれたようです。このゴホウラ貝製の腕輪を上層人骨の多くが身につけていることは,生前だけでなく,死者に対しても呪力を期待したものとして注目できるでしょう。

今まで見てきたように,地域や時代によって,埋葬方法に違いがあります。このことは,その時,その地域に生きる人々の,死者に対する想いに違いがあることを明らかにしているようです。

つまり,死者の魂の「復活」を恐れるのか,それとも死者の魂を敬い「再生」を祈るのかといった死者に対する気持ちの動きは,現在に生きる私たち個人に,そしてまた,社会にも通じる気持ちであるのだと遺跡は訴えかけているようです。 - 用語解説

-

貝符

(かいふ)イモガイなどを長方形あるいは蝶(ちょう)の形にみがいて整えたのち,その表面に模様を彫り込んで作ったもの。貝札(かいさつ)ともいう。 貝小玉

(かいこだま)ツノガイやノシガイなどを素材としてビーズのようにつないで首飾り(ネックレス)や腕飾りにした。特に,広田遺跡からは多量に出土している。 貝輪

(かいわ)オオツタノハ,ゴホウラ,イモガイなど南海で産出する貝を素材として作った腕輪。九州では弥生時代以降,権力者が身につけていた。 副葬

(ふくそう)死者が日頃身につけていたものや,その地位を明らかにするために持っていたもの,魔除けや邪をはらうものなどを,死体に添えて埋めること。 南西諸島

(なんせいしょとう)鹿児島県種子島から沖縄県波照間島まで南に連なる島々の総称。さらに,種子島・屋久島などの薩南諸島,口之島から宝島までのトカラ列島,奄美大島から与論島までの奄美諸島,沖縄本島とその周辺の島々からなる沖縄諸島,そして宮古島や石垣島とその周辺の島々からなる先島諸島に分けられる。 - (文責)八木澤 一郎

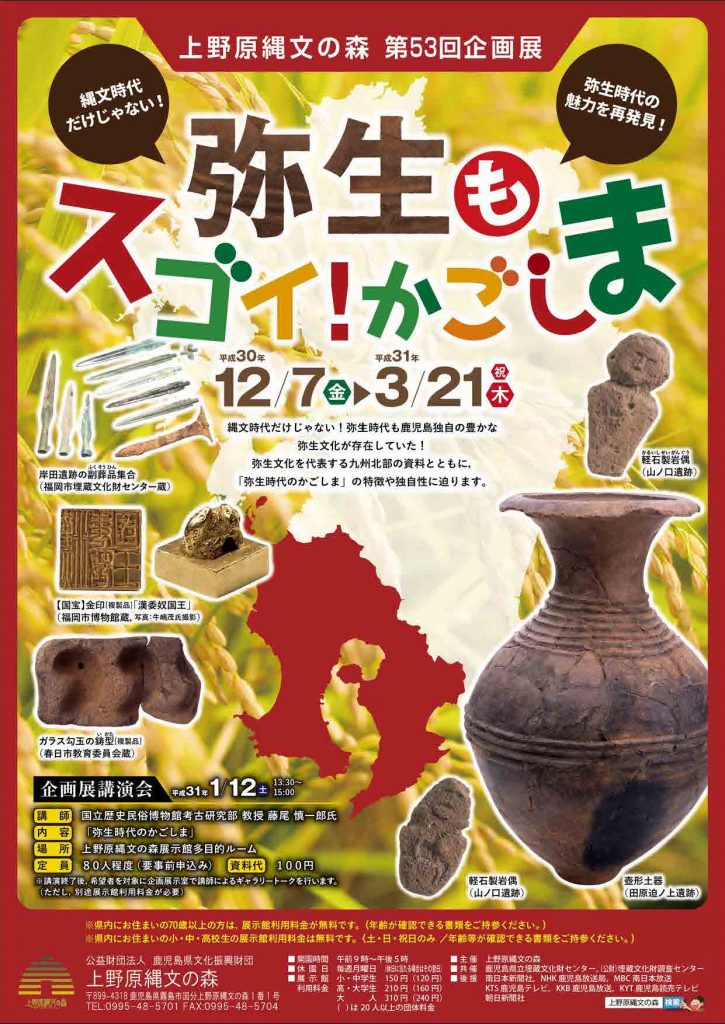

第53回企画展 弥生もスゴイ!かごしま

開催期間:平成30年12月7日(金)~平成31年3月21日(木・祝)

鹿児島は「縄文王国」と言われるほど,全国的に見ても縄文時代の遺跡が数多くあり,南の縄文文化が花開いていたことがよく知られています。続く弥生時代については,これまで発掘調査例が少なく,遺跡もそれほど多くは見つかっていませんでした。

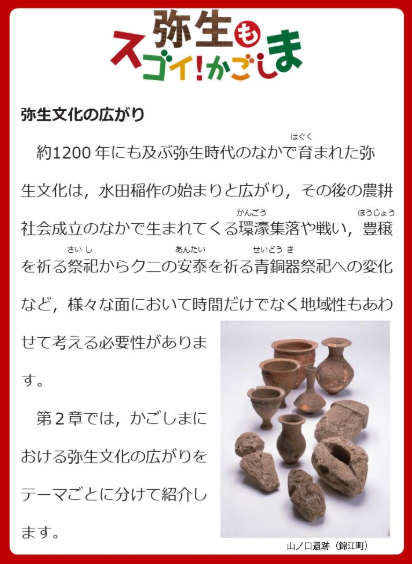

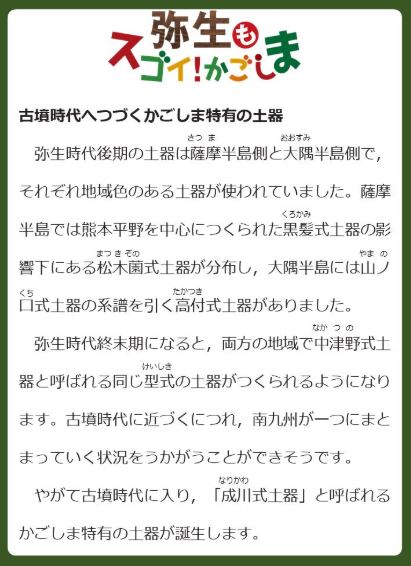

ところが,近年の発掘調査により,約2,000年前の倭国(日本)が百余のクニに分かれていた時代に,鹿児島にも重要な遺跡が数多く発見され,山ノ口式土器を中心とする鹿児島独自の豊かな弥生文化が存在していた「スゴイかごしま」であることが明らかになってきました。

今回の企画展では当園初となる弥生時代の鹿児島に着目し,弥生文化を代表する九州北部の資料と併せて展示することにしました。他の地方とは異なる「弥生時代のかごしま」の特徴やその独自性に迫ります。

各コーナーの見どころ紹介

企画展講演会

平成31年1月12日(土)13:30~15:00内 容 :「弥生時代のかごしま」

講 師 :国立歴史民俗博物館考古研究

教授 藤尾 慎一郎 氏

定 員 : 80人程度(※要事前申し込み)

場 所 : 縄文の森展示館多目的ルーム

資料代 : 100円

※ 講演会終了後,希望者を対象に企画展示室で講師によるギャラリートークを行います。(別途展示館利用料金が必要)