縄文の森だよりVol.33

考古ガイダンス第32回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第32回 中世びとの生活 - ■中世の集落から■

中世とは鎌倉幕府(かまくらばくふ)がつくられてから,戦国時代の終わり頃までの時代です(約1192~1590年)。鎌倉時代になるとそれまで政治を行っていた貴族に変わって武士が政治を行うようになりました。

中世とは鎌倉幕府(かまくらばくふ)がつくられてから,戦国時代の終わり頃までの時代です(約1192~1590年)。鎌倉時代になるとそれまで政治を行っていた貴族に変わって武士が政治を行うようになりました。

そのため政権が変わるたびに全国各地で争いが起きていました。鹿児島でも各地域の有力者が互いに争い,多くの山城(やまじろ)が築かれました。山城は敵が攻めてきたときに最後の砦(とりで)となる場所です。

【図 集落遺跡位置図】

1 持躰松遺跡,2 成岡遺跡,3 山崎B遺跡

4 新平田/馬場A遺跡,5 中園遺跡,6 藤兵衛坂段遺跡- 日常の生活は麓(ふもと)の集落で営まれていました。当時の人々が住んでいた建物は掘立柱建物跡(ほったてばしらたてものあと)と呼ばれています。柱や壁は木で造られているので長い年月の間に腐ってしまいます。そのため遺跡(いせき)には柱を立てるために掘った穴しか残っていません。

発掘調査では柱穴(ちゅうけつ)の並びから建物を復元(ふくげん)していくのです。中世の歴史は文献(ぶんけん)による研究から権力者の歴史のみに目を奪われがちです。 - しかし,それらを支えたのは名前さえも残っていない庶民(しょみん)でした。集落跡の調査は,これまでに知られていなかった中世の人々の歴史を少しずつ明らかにしてくれます。近年,鹿児島県でも文献に残っていない集落跡などが発見されています。それらのうちいくつかの調査例を紹介します。

- ■一般の人々の集落■

大口市馬場(ばば)A遺跡や,時代は少し新しくなりますが牧園町中園(なかぞの)遺跡などがあります。

大口市馬場(ばば)A遺跡や,時代は少し新しくなりますが牧園町中園(なかぞの)遺跡などがあります。

当時は,かまどを使って炊事(すいじ)をしていたものの,現在のように,毎日米が食べられるほど贅沢(ぜいたく)な暮らしではありませんでした。

【図 掘立柱建物復元図】- 掘立柱建物でも床板を張らずに地面にむしろや板などを敷いていたものと考えられています。

それでは当時の人々はどのような作物を作り食べていたのでしょうか。最近の発掘調査の成果から見てみましょう。 - ■中世の畠跡■

福山町藤兵衛坂段(とうべえざかだん)遺跡からは,文明年間(1471年か1476年のどちらか)に桜島の噴火により降り積もった軽石にパックされた状態で畠の畝跡(うねあと)が見つかりました。発見されたとき,畝の間につまっていた軽石が約80cmの幅で帯状に残っていました。

福山町藤兵衛坂段(とうべえざかだん)遺跡からは,文明年間(1471年か1476年のどちらか)に桜島の噴火により降り積もった軽石にパックされた状態で畠の畝跡(うねあと)が見つかりました。発見されたとき,畝の間につまっていた軽石が約80cmの幅で帯状に残っていました。

畠跡一枚の大きさは19m×39m程で,全部で17枚見つかっています。畠跡の土をプラントオパール分析で調べた結果,陸稲(りくとう)やヒエを栽培(さいばい)していたことが明らかになりました。畠跡の総面積は約2,000平方メートルにもなり大規模な畠作を行っていたことが分かります。- 【写真 畝の間に軽石が詰まっている畠跡(藤兵衛坂段遺跡-福山市教育委員会提供)】

- 中世になると肥料や品種の改良,牛馬の利用などが進み農業技術の進歩が見られました。藤兵衛坂段遺跡のように広い畠がつくられたのも技術の進歩が関係していると考えられます。また鹿児島はシラス台地が発達し平野が少ないので,水田を作る土地を十分に得ることができなかった人々が台地の開発を積極的に進めていたことも地域性の一つと考えられます。

- ■中世の宿■

中世になると海,陸ともに交通路が整備され人々の動きが活発になりました。大口市新平田(しんひらた)遺跡は交通路の要所におかれた宿であった可能性のある遺跡です。

中世になると海,陸ともに交通路が整備され人々の動きが活発になりました。大口市新平田(しんひらた)遺跡は交通路の要所におかれた宿であった可能性のある遺跡です。

遺跡が立地する大口市は当時,都城と出水,水俣を結ぶ重要な交通の要地でした。遺跡からは32棟の掘立柱建物と地面を掘って造った竪穴建物跡(たてあなたてものあと)が7軒見つかっています。掘立柱建物に年貢などを徴収する武士や,人夫達が寝泊りし,竪穴建物跡では武器や馬具(ばぐ)に使う皮を加工していた可能性もあります。馬具である轡(くつわ)も見つかっており,馬に乗り各地を行き来する人々がいたことを物語っています。- ■有力者の屋敷■

中世では,武士などの有力者も掘立柱建物に住んでいました。このような屋敷跡からは,一般の人々の集落では見ることができない高価な焼き物が出土したり,建物跡を掘で囲んだりするなど,大規模な土木工事が行われていました。

中世では,武士などの有力者も掘立柱建物に住んでいました。このような屋敷跡からは,一般の人々の集落では見ることができない高価な焼き物が出土したり,建物跡を掘で囲んだりするなど,大規模な土木工事が行われていました。

【写真 重ねて置かれた素焼きの皿(持躰松遺跡)】- 川内市成岡(なりおか)遺跡からは,硯(すずり)と,墨書土器(ぼくしょどき)が見つかっています。筆や硯などを使い文字を書くことができたのは,役人や階級の高い人たちでした。成岡遺跡はこの地域を治めていた郡司(ぐんじ)平氏の一族である成岡氏に関係する屋敷跡であるとされています。

- また,栗野町山崎(やまさき)B遺跡では掘立柱建物と竪穴建物が掘(幅4.5m,深さ3m)によって囲まれています。これらの土木工事は多くの一般の人々によって行われたのでしょう。

また,素焼きの皿が,柱穴の中に入れられていたり,何枚も重ねられた状態で見つかっています。建築工事の前に地鎮祭(じちんさい)などを行い工事の無事を祈っていたと考えられます。近年の調査によって,一般の人々の集落跡や有力者の屋敷跡など,様々な階級の人々が暮らした遺跡が見つかっています。中世の研究は,これから発見される遺跡の正しい評価がなされることによって,大きく発展することでしょう。 - 用語解説

-

鎌倉時代 1192年に源頼朝(みなもとよりとも)が幕府(ばくふ)を鎌倉に開いてから,

1333年に北条高時(ほうじょうたかとき)の滅亡までの約140年間戦国時代 1467年の応仁(おうにん)の乱から1590年に豊臣秀吉が全国を統一するまでの間 掘立柱建物 地面に柱穴を掘って柱を立て,それに屋根と壁を取り付けた平地式の建物 遺跡 昔の人々が作った建物の跡や,土器などが埋まっている場所 文献 昔の人々が文字によって,当時の人間の行動や世の中のことなどを書き記したもの 竪穴建物跡 地面を水平に掘り下げて床面をつくる半地下式の建物 陸稲 おかぼ 墨書土器 墨によって文字が書かれている土器 郡司 奈良・平安時代に朝廷から任命され地方を治めた役人 地鎮祭 土木工事の基礎工事を行う前に,その土地の神を祭って工事の無事を祈る祭典(さいてん) - (文責)川口 雅之

縄文の森から 平成29年9月

平成29年9月7日(木)

第49回企画展 夏休み企画

「きみならどう使う?

縄文人の道具」

上野原遺跡のレモン形土器

上から見たレモン形土器

紹介の様子

レモン形土器の使い方についてたくさんのお友達に考えてもらいました。どんな意見が出てるかな?

また,自分の書いたカードを探してみましょう。

場所:展示館ホール

期間:平成29年9月1日(金)~9月30日(土)まで

※観覧無料

考古ガイダンス第31回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第31回 謎に包まれた南島のグスク - ■名瀬市で中世の城跡発見■

日本本土と中国大陸の間に弧状に連なる奄美,琉球の島々は,古くから「道の島」と呼ばれています。

日本本土と中国大陸の間に弧状に連なる奄美,琉球の島々は,古くから「道の島」と呼ばれています。

その奄美大島で,昨年12世紀~16世紀にかけて構築されたと思われる本土の山城に酷似した中世の城跡(山城)が名瀬市教育委員会によって新たに17か所発見されました。

発見された場所は,名瀬市古見方(こみほう)地区で,狭い尾根の斜面を生かし,曲輪(くるわ),空堀(からぼり),土塁(どるい)などを造り,それらは,山城としての防御機能を持っているといいます。これまで奄美や沖縄では「グスク」とよばれる支配者の居城があったといわれています。

今回の発見は,多くの謎に包まれている当時の奄美がどのような状況下にあったのかを解明する糸口になるかもしれません。そこで今回は,考古学から見た中世の奄美の歴史をのぞいていきたいと思います。- ■グスク時代■

奄美,琉球では,狩猟・採集経済が中心の「貝塚時代」の後,12世紀前後に各地に按司(あじ)と呼ばれる政治的な統率者が現れ,各地域をまとめていきました。その統治の本拠となった場所は「グスク」と呼ばれています。

奄美,琉球では,狩猟・採集経済が中心の「貝塚時代」の後,12世紀前後に各地に按司(あじ)と呼ばれる政治的な統率者が現れ,各地域をまとめていきました。その統治の本拠となった場所は「グスク」と呼ばれています。

奄美で代表的なものは,笠利町辺留城(べるグスク),和泊町世之主城(よのぬしグスク),与論町与論城(よろんグスク)などです。- 【写真 和泊町 大和城跡】

- 1987年に鹿児島県内の中世城郭を調査した「鹿児島中世城館跡」の報告によると,奄美の城郭は45か所あると報告されていますが,その後,様々な分布調査や確認調査等が行われ,調査研究は急速に進展中で数も増えつつあります。

「グスク」を居館とし各地に登場した按司は互いに勢力範囲を拡大しながら琉球ではやがて3つの勢力にまとまりはじめ,按司の中から王になるものが現れました。

「グスク」を居館とし各地に登場した按司は互いに勢力範囲を拡大しながら琉球ではやがて3つの勢力にまとまりはじめ,按司の中から王になるものが現れました。

奄美諸島は,1266年に琉球の中山王(ちゅうざんおう)に入貢(にゅうこう)した記録があります。1466年喜界島,1537年奄美大島が琉球の遠征を受けています。これらのことから,琉球の完全な支配域に入ったのは,この遠征の後だと思われます。- 【写真 和泊町 世之主城跡】

- ■謎の南島系陶質土器「カムィヤキ」■

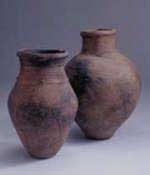

奄美諸島,琉球諸島のグスク時代の遺跡から出土する遺物は,中国製白磁・青磁と,本土の須恵器(すえき)に似た陶質の土器で「類須恵器」(るいすえき)あるいは,「南島系陶質土器」と呼ばれ,窯跡が未発見のため謎につつまれていた土器が出土します。

奄美諸島,琉球諸島のグスク時代の遺跡から出土する遺物は,中国製白磁・青磁と,本土の須恵器(すえき)に似た陶質の土器で「類須恵器」(るいすえき)あるいは,「南島系陶質土器」と呼ばれ,窯跡が未発見のため謎につつまれていた土器が出土します。

この謎の土器は,1983年徳之島の伊仙町亀焼(かむぃやき)で古窯跡(こようあと)が発見され,地名から「カムィヤキ」と呼ばれるようになりました。「カムィヤキ」は,伊仙町教育委員会による古窯跡の発掘調査の結果,11世紀から13世紀にかけて焼成されたことが明らかとなりました。- 【写真 カムィヤキ窯跡】

- また,同じようにグスク時代の遺跡から長崎県西彼杵(にしそのぎ)半島で作られた「滑石製石鍋」(かっせきせいいしなべ),「中国製陶磁器」が出土しています。「滑石製石鍋」は本土では,平安時代末~室町時代にかけて流布している調理具です。

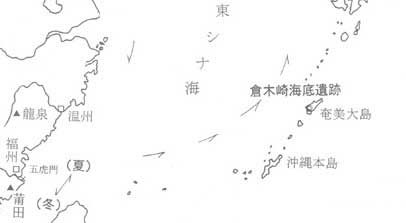

- ■倉木海底遺跡の発見■

- 1994年に大島郡宇検村倉木崎海底遺跡で,沈没船に積まれていたか何らかの事件のために海中投棄されたと考えられる,大量の「中国製陶磁器」が発見されました。1996年から3年間にわたり宇検村教育委員会が調査しました。この調査で出土した陶磁器は,12世紀末から13世紀前期にかけて作られた中国の龍泉窯系青磁碗,同安窯系青磁皿,磁竃窯系褐釉陶器,福建系白磁,景徳鎮窯系青白磁などです。

- ■グスク時代の交易■

「カムィヤキ」古窯跡の発見により,徳之島で「カムィヤキ」を生産し,奄美・琉球諸島を交易圏として供給する,大きな商業集団がいたのではないかと考えられています。

「カムィヤキ」古窯跡の発見により,徳之島で「カムィヤキ」を生産し,奄美・琉球諸島を交易圏として供給する,大きな商業集団がいたのではないかと考えられています。

政治的に強い力を持った統率者がこれら商業集団と陶業集団を統率し,長崎産の「滑石製石鍋」を奄美・琉球に持ち込む商人もいたのだと思われます。- 【図 12~13世紀東シナ海地域概念図(図中記号:□主要都市,▲主要窯跡)】

- また中国製陶磁器の出土は,12世紀後半から13世紀前期ごろに中国南部と奄美・琉球との間の貿易航路がこの付近を通っていたことを示しています。中国南部を出港して黒潮に乗り,南西諸島を経由して島伝いに北上したと考えられるのではないでしょうか。現に日置郡金峰町持躰松遺跡や,福岡県博多遺跡で出土した中国製陶磁器と倉木崎海底遺跡の物は一致しています。

また,金峰町小園遺跡,同町持躰松遺跡,出水市出水貝塚では,「カムィヤキ」が数点ながら見つかっています。奄美・琉球に貿易船が立ち寄り,何らかの形で「カムィヤキ」を手に入れて小園遺跡・持躰松遺跡・出水貝塚に持ち込んだ可能性があるのです。

これら奄美・琉球の交易は,その後の「琉球王朝」の経済基盤を支えた「中継貿易」へと発展していったのでしょう。(中継貿易=琉球を中心として,明や朝鮮半島や日本や東南アジア諸国の物品を中継するもの) - ■グスクの調査■

「グスク」は按司(あじ)たちが地域を統率するための本拠地であり,周囲の按司勢力や海上からやってくる様々な外力に対する防御機能があったと思われます。

「グスク」は按司(あじ)たちが地域を統率するための本拠地であり,周囲の按司勢力や海上からやってくる様々な外力に対する防御機能があったと思われます。

琉球の「グスク」は,首里城(しゅりじょう)や今帰仁城(なきじんグスク)・勝連城(かつれんグスク)に代表される,石垣を周囲に配したものが一般的ですが,奄美のグスクは琉球のグスクと異なった様相を見せています。

「鹿児島県の中世城館跡」,「笠利町用安湊城(ようあんニヤトグスク)発掘調査報告書」によると,奄美の「グスク」で琉球と同じように周囲に石塁を持つものは南部の与論島や沖永良部島には見られますが,徳之島,奄美大島,喜界島にはそれがほとんど見られず,堀切を持ったり集落背後の山地や台地上にあったり,海に面するものもあります。- 【写真 和泊町 世之主城跡 ‐石積み‐】

- 「グスク」の発掘調査例は少ないのですが,近年発掘調査された笠利町「ウーバルグスク」は舌状台地上にあり,堀切はなく敷石で作られたグスクへの入り口と見られる道遺構が見つかっています。同町「用安湊城(ようあんニヤトグスク)」は海に面した舌状台地上にあり,曲輪は海に面した部分だけで後方の山手には見られず,土塁が一部残っています。

奄美のグスクは「グスク」という地名がついていない場所からも発見されています。これらの「グスク(または中世城館跡)」は発掘調査例が少なく文献にもほとんど登場しません。したがって奄美独特のものなのか琉球の影響を受けているのか,それとも日本本土の影響を受けているのか,まだ解明されていない部分が数多くあります。また「グスク」自体についても,城としての防御施設,宗教的な信仰の聖域施設,集落説など,様々な見方がされています。

1999年から調査が始まった名瀬市古見方(こみほう)地区の17か所もの中世城郭跡や,同じく1999年度から調査が行われている笠利町赤木名城(あかきなグスク)の調査にこれらの謎の解明を期待したいと思います。 - 用語解説

-

山城 中世以降に発達した城郭で尾根を利用して築城されている。 曲輪 城の中で地形に応じて平坦面の周囲に塁や堀を巡らした一定の区画をなすところ。 空堀 水の入っていない堀,曲輪や城壁の周囲に作られる防御施設。 土塁 周囲に土をつき固めて作った曲輪の囲い。 須恵器 古墳時代から平安時代にかけて作られた還元?で焼成され灰色や青鼠色をした焼き物。 滑石製石鍋 鍋形や釜形をした日曜雑器,長崎県西彼杵半島の大瀬戸町が産地。 - (文責)福永 修一

考古ガイダンス第30回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第30回 考古学と周辺科学 - ■土は情報の宝庫■

日本最古最大級の定住集落が発見された上野原台地では,実にさまざまなものが出土しました。台地の南側で発掘された大量の土器の中には,縄文時代の早い時期としては珍しい壺(つぼ)形の完全な土器もあります。

日本最古最大級の定住集落が発見された上野原台地では,実にさまざまなものが出土しました。台地の南側で発掘された大量の土器の中には,縄文時代の早い時期としては珍しい壺(つぼ)形の完全な土器もあります。

ほかにも土偶(どぐう),矢じり,石斧(いしおの)などや赤く塗られた耳飾りも出土しています。これらはクワや移植ゴテ・竹ベラ等を用いて掘り出したものです。

【写真 壷の謎に科学の眼で迫る!?(上野原遺跡 霧島市)】

- 遺跡によっては掘った土をフルイにかけることがあります。すると細かな石器やそれを作った際のかけらが見つかることがあります。そのままでは気付かれずに捨てられてしまったものが,細かな目のフルイにかけることで発見できるのです。その目をもっと細かくしたらどうでしょう。ルーペや顕微鏡で,もっと細かく土の中を調べてみたらどうでしょう。土は情報の宝庫なのです。

- ■ミクロの考古学■

それでは,実際に遺跡の土の中にどのようなものが含まれ,それからどんなことがわかるのか,ミクロの旅に御案内しましょう。体を縮めて小さな小さなミクロの人間になって土の中にもぐり込むと・・・。

それでは,実際に遺跡の土の中にどのようなものが含まれ,それからどんなことがわかるのか,ミクロの旅に御案内しましょう。体を縮めて小さな小さなミクロの人間になって土の中にもぐり込むと・・・。

『よいしょよいしょ。さっきまで砂粒だったのに,ミクロになると大きな岩だな。

すき間は狭いから気をつけて。- 【写真 弥生時代の地層から検出されたイネのプラントオパール(上野原遺跡)】

- おや茶色の丸いものが見えてきたぞ。大きな木の実みたいだな。その奥には,きれいな緑色に光るものもある。あっ痛い,白く尖ったものがあったぞ。なんだこりゃ,マンモスの牙かな。こっちにはガラスのかけらみたいなのがあるぞ・・・』

さてこれらは一体何でしょう。実際には遺跡の土を水に溶かし,上澄み液をガーゼで漉(こ)すと,土の中のごく小さなものも取り出すことができます。これらをルーペや顕微鏡で調べるのです。

さてこれらは一体何でしょう。実際には遺跡の土を水に溶かし,上澄み液をガーゼで漉(こ)すと,土の中のごく小さなものも取り出すことができます。これらをルーペや顕微鏡で調べるのです。

大きな木の実に見えたのは1ミリ程のヒエの種子,緑色に光るのはコガネムシの死骸,マンモスの牙と思ったものは小さな魚の骨。ほかにも花粉やケイソウの化石(プラントオパ-ル)などが見つかることもあります。ほんとうにいろいろなものが残っていて驚きます。- 【写真 平安時代の地層から出土した「ノコギリクワガタ」の頭部(小倉畑遺跡 姶良町)】

- それらの植物や甲虫の種類を調べ,どんな気候で生育しどんな環境を好むのかということから,当時の気候や環境などが推定できるのです。例えば愛知県の勝川遺跡では,弥生時代の地層からイネネクイハムシというイネの根を食べる甲虫の羽が見つかっています。

このことから稲作栽培開始直後の弥生時代に,すでに害虫の被害も始まっていたことがわかります。弥生人もさぞ困っていたでしょう。 - しかし鹿児島の場合,ほとんどの遺跡が火山灰に覆われている酸性土壌です。そのことが災いして残念ながらこれら古い時代の植物や骨などは腐ってしまってその痕跡すら判断できません。そこで活躍するのが最後に出てきたプラントオパールとよばれる植物の特殊な細胞です。

これはガラス質のため腐ることはありません。また人間の指紋のように,植物の種類によってそれぞれが特徴ある形をしています。そこで,遺跡の地層に含まれるその種類や量を調べることで,当時どんな植物がどのくらい生えていたかを推定できるのです。

上野原遺跡の分析の結果によると,集落が発見された約9,500年前の地層からはクマザサやブナ・コナラなどの落葉樹の類が多く見つかり,冷涼な気候だったと推定されます。また壷形土器や耳飾りなどが発見された約7,500年前の層からは,クスノキなどの照葉樹のものが多く,温暖な気候になっていたと推定されています。 - ■古代に挑む文化財科学■

このようなミクロの探検隊の強力な武器として,県立埋蔵文化財センターには電子顕微鏡が備えられています。土器に残された稲のモミの跡や,火山灰に含まれている火山ガラス,石器に残された細かな傷あとの観察などに用いられています。成分の分析もでき,古代に使われた赤い色(ベンガラや水銀朱)の分析などに活躍しています。

このようなミクロの探検隊の強力な武器として,県立埋蔵文化財センターには電子顕微鏡が備えられています。土器に残された稲のモミの跡や,火山灰に含まれている火山ガラス,石器に残された細かな傷あとの観察などに用いられています。成分の分析もでき,古代に使われた赤い色(ベンガラや水銀朱)の分析などに活躍しています。

- 【写真 電子顕微鏡でミクロの世界へ(埋蔵文化財センター 精密分析室)】

- ほかにも最新の科学技術を応用して,古代の生活を解明する試みが文化財科学という学問分野として発展しつつあります。今後各分野の研究が進み,その成果と知恵を集めれば,もっともっといろいろなことがわかってくるでしょう。未来の発掘調査では,掘り出されたすべての土を分析機械に通すことになるかもしれません。

- ここで上野原遺跡の壷の中ものぞいてみましょう。壷の中には何が入っていたのでしょうか。壷の用途は何だったのか,壷の中の土で脂肪酸分析(しぼうさんぶんせき)やリン酸分析を行いましたが,骨などの分析結果は出ませんでした。

将来,科学が進歩して新しい分析法が開発されたとき,謎は解けるかもしれません。しかし「全部わかってしまったんじゃ,古代のロマンがなくなっちゃうよ」と,上野原縄文人の笑い声が聞こえてくるようです。 - ■保存処理の必要性■

発掘調査で出土する遺物には土器や石器だけでなく,木器や金属器とその材質は様々です。本県ではこれまで木器や金属器の出土例は少なかったのですが,近年の発掘調査で増加しつつあります。

発掘調査で出土する遺物には土器や石器だけでなく,木器や金属器とその材質は様々です。本県ではこれまで木器や金属器の出土例は少なかったのですが,近年の発掘調査で増加しつつあります。

例えば川内市楠元遺跡からは木製の農具や建築材,あるいは鹿屋市根木原遺跡からは鉄剣や鉄鏃(てつぞく)などが出土しています。

- 【写真 慎重に鉄の剣のサビを取る(埋蔵文化財センター 鉄器処理室)】

- しかしながらこのような木器や金属器は,このまま放置しておくとサビついたり腐ったりして,原形をとどめないくらいにボロボロに劣化してしまいます。これら貴重な文化財を化学的処理によって遺物の価値を保ち,後世に伝えるように保存活用するのが保存科学という分野です。

- ■後世に残すために■

-

当センターには,様々な出土遺物を保存処理できる機器が整っています。例えば,泥やサビで覆(おお)われた遺物をX線撮影して内部の様子を調べると,象嵌(ぞうがん)や銘(めい)といった隠れた資料を損なうことなく確認できます。

サビに覆われた鉄製品

X線写真

鉄剣などはサビ取り後,その原因となる塩化物イオンを除去する脱塩処理を施し,樹脂(じゅし)で強化したり,必要に応じて欠けた部分を補ったりします。博物館で展示してある遺物は,このような保存処理が施されているのです。 - 【※上写真 X線写真からサビの塊は「鈴」と判明,サビ取りの結果鈴は古代の音色を奏でた】

- 保存科学という言葉が使われ始めたのは,30年にも満たないごく最近のことです。当初は技術的にも未熟で,サビをペンチで強引に除去して鉄器そのものを傷つけたり,木製品が腐らないようにと有害なホルマリン溶液に浸したりしてと,現在では考えられないような処理がなされていました。

- 遺物を後世に残すための試行錯誤は,保存科学の分野が確立した今でも続けられています。再処理可能な薬品の使用や技術の開発,自然や人体に害のない薬品や設備への切替え等の改良・改善を重ねながら,日々成長し進歩しているのです。

- (文責)大久保 浩二・鷲尾 史子

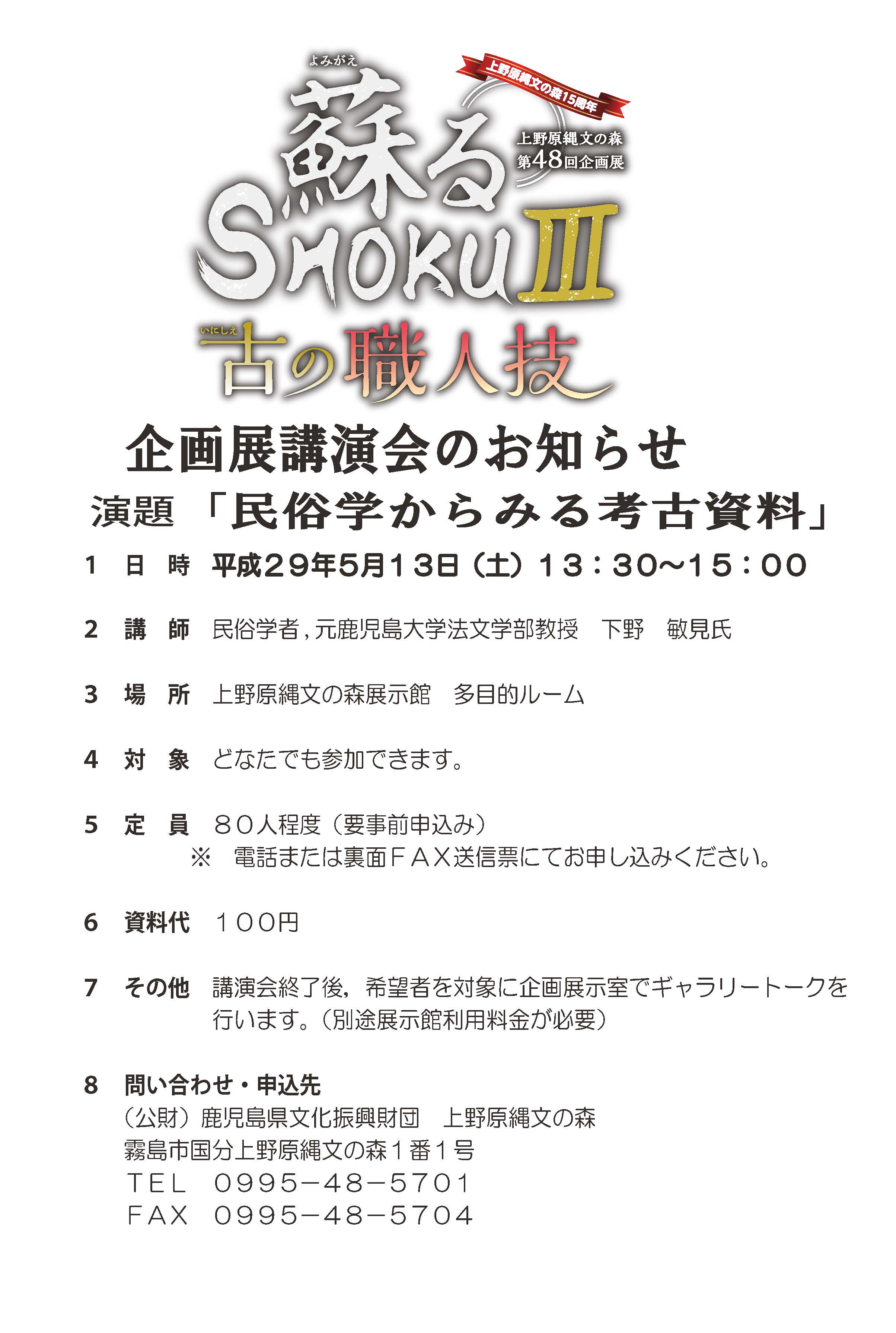

第49回 開園15周年記念

- 上野原縄文の森 第49回企画展

開園15周年記念

縄文ワールドかごしま - 開催期間:平成29年7月14日(金)~平成29年11月5日(日)

- ■企画展紹介ビデオ■

-

企画展示室前では,フルバージョンのビデオがご覧になれます。

※ブラウザによっては,ビデオが表示されない場合があります。 - ■今回の主な展示品■

-

- ■企画展講演会■

-

第1回:平成29年8月19日(土)13:30~15:00 ※終了しました

内 容:縄文時代草創期・早期のかごしま

縄文時代前期~晩期のかごしま

第2回:平成29年10月21日(土)13:30~15:00

内 容:木佐木原遺跡(姶良市)の調査成果

小牧遺跡(鹿屋市)の調査成果

〔各回共通〕

講 師:県立埋蔵文化財センター

及び(公財)埋蔵文化財調査センター 職員

定 員:各回80人程度(要事前申込み)

場 所:上野原縄文の森展示館多目的ルーム

資料代:100円※ 講演会終了後,希望者を対象に企画展示室で,講師によるギャラ

リートークを行います。

別途展示館利用料金が必要となります。企画展ギャラリートーク

展示の内容を分かりやすく解説します。

【日 時】 開催期間中の第1・第3日曜日

10:30~,14:30~ ※各回30分程度

【会 場】 上野原縄文の森展示館企画展示室 - ■企画展関連イベント■

-

夏休み企画

1 「あなたならどう使う?縄文人の道具」

縄文人は展示されている道具をどう使ったのかな?

展示されている道具を自分が縄文人ならどう使うか考えてみよう!

日 時:7月21日(金)~8月31日(木) 毎日開催

☆ 参加者全員に縄文の森オリジナルグッズをプレゼントします!

2 縄文人なりきり土器作り

土器についてもようや,形を観察して,縄文人になりきって,オリ

ジナルの土器を作ってみよう。

日 時:8月の毎週日曜日(1日2回,各回30分程度)

10:20~,14:20~

定 員:10人程度(先着順)

※ 夏休み企画の参加は,有料入館者に限ります。 -

今までに開催した特別企画展情報はこちらから

> 上野原縄文の森企画展のご案内

考古ガイダンス第29回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第29回 400年の歳月を超えて - ■白薩摩・黒薩摩■

苗代川系

2 串木野窯(1599)

3 元屋敷窯(1605)

4 堂平窯(1624)

4 五本松窯(1669)堅野系

5 竪野・冷水窯(1620)

7 宇都窯(1601)

平佐系

1 脇本窯(1776)龍門寺系

8 山元窯(1667)

西餅田系

6 元立院窯(1663)- 薩摩焼の歴史は今から400年前に遡ります。文禄・慶長の役(ぶんろく・けいちょうのえき)(1592~1598年)の際,島津家の17代当主・島津義弘(しまづよしひろ)公が,朝鮮の文化や産業技術の導入を図る目的で朝鮮人陶工を連れ帰りました。陶工たちは,鹿児島前之浜や東市来神之川,串木野島平それに加世田小湊に上陸し,慶長4(1599)年に,朴平意(ぼくへいい)が串木野で最初の窯を開きました。

その後,陶工たちの移動により,各地で窯が開かれていきました。帖佐(姶良町)で金海(きんかい)が開いた宇都(うと)窯や鹿児島城下の冷水(ひやみず)窯・長田(ながた)窯などに代表される竪野(たての)系や,朴平意らが苗代川(なえしろがわ)(東市来町美山)に移った後に開いた元屋敷(もとやしき)窯,堂平(どびら)窯,五本松(ごほんまつ)窯に代表される苗代川系。他にも,龍門司(りゅうもんじ)系,西餅田(にしもちだ)系,平佐(ひらさ)系の5つに分類されます。

慶応3(1867)年のパリ,明治6(1873)年のウィーンでの万国博覧会において,精巧で華麗な薩摩焼は一躍世界的に有名になりました。その後,朝鮮半島から伝わった陶磁器の技法は,幾世代にも引き継がれて,現在のように花開きました。 - ■堂平窯跡の調査

平成10年,薩摩焼400年祭が開催されたまさにその年の10月,東市来町美山で,17世紀前半の薩摩焼の古窯(こよう),堂平窯跡が調査されました。

平成10年,薩摩焼400年祭が開催されたまさにその年の10月,東市来町美山で,17世紀前半の薩摩焼の古窯(こよう),堂平窯跡が調査されました。

この窯は,陶工たちが串木野から苗代川(美山)に移り住んで,元屋敷窯に次いで開窯(かいよう)したものといわれています。発掘調査は南九州西回り自動車道の建設に伴うもので県立埋蔵文化財センターが8月から実施しました。

その結果,窯は丘陵(きゅうりょう)の西側斜面につくられており,長さが約30メートル,幅が約1.2メートルあり,断面の形が半円筒形(はんえんとうけい)をした焼成室(しょうせいしつ)が1つだけの「朝鮮式単室傾斜窯(ちょうせんしきたんしつけいしゃがま)」とよばれるものであることが判明しました。- 【写真 堂平窯跡の発掘調査】

- この時期,他の地域では焼成室が複数で,階段状になった「肥前式連房式登り窯(ひぜんしきれんぼうしきのぼりがま)」に変わっており,薩摩焼に朝鮮半島の影響が残っていたことを示す窯でもあります。

- 窯の南側には物原(ものはら)も発見され,そこから甕(かめ)や壺(つぼ),猪牙(ちょか)などの黒薩摩の破片に混じって,当時,一般の人たちがあまり使うことのなかった白薩摩の皿(さら)や碗(わん)なども出土しました。また,円盤や馬のひづめの形をした窯道具も出土しており,焼き方や窯の形状を知る手がかりとなりました。

さらに,鶴丸城(鹿児島城)で使われたと考えられる軒丸瓦(のきまるがわら)や軒平(のきひら)瓦も出土し,その建築にも関わりのある窯であることもわかりました。このように,薩摩焼を研究していく上で貴重な資料となった堂平窯は,東市来町や美山薩摩焼振興会からの強い要望により移設保存が決まり,美山陶遊館の裏手にある公園に移設し,復元されています。 - ■薩摩焼の古窯の広がり■

- 窯道具のいろいろ

-

< 焼台 > < 匣鉢 > 馬のひづめの形 鼓形 円盤形

上から

見ると

下から

見ると

窯の斜面に置くと

上が水平になる

匣鉢の中に

入れて焼く - 薩摩焼の古窯は,県内各地に広がっています。堂平窯のような単室傾斜窯に対して,連房式登り窯が発見された例の一つが,元和6(1620)年に開窯された竪野(たての)・冷水(ひやみず)窯跡です。

この窯跡は,病院の女子寮建設に伴って,昭和51年に発掘調査が行われました。窯跡は南面する傾斜地にあり,全長約14メートルで,焼成室が7室ありました。2か所の物原から碗や皿,茶入(ちゃいれ)などの白薩摩が多く見つかり藩の御用窯であったことがわかりました。

一方,黒薩摩を中心に庶民の生活に密着した陶器作りを行った龍門司系の初期の窯跡として,寛文(かんぶん)7(1667)年に開窯された山元(やまもと)窯跡があります。昭和41年に加治木町の指定文化財となりましたが,平成4年に範囲の再確認を目的に発掘調査が行われました。全長は推定で約14メートル,7室以上の焼成室をもち,約20センチ掘り下げた半地下式の登り窯と,その窯を覆っていた建物の柱穴,近くの滝から導水したと思われる配水溝も発見されました。

また,寛文3(1663)年に開かれた民陶の窯である西餅田系元立院(にしもちだけいげんりゅういん)窯跡は,平成7年に発掘調査が行われ,遺構は確認できなかったものの,この地域が「壺屋」(つぼや)と呼ばれていたことや,窯壁(ようへき)を作るときに用いられるトンバイ(レンガ)などが発見されたことから,窯があったのは確実と考えられます。

薩摩焼の系統の中で,磁器を本格的に製造したのが平佐系の諸窯であり,その中で最初に開窯されたのが,安永(あんえい)5(1776)年の脇本窯です。昭和47年の発掘調査で,全長約20メートル,焼成室4室の連房式登り窯が見つかっています。窯や窯道具,焼かれた碗・皿などの発見により,藩における磁器生産の一端が明らかにされ,意義深いものがあります。 - 以上のように,県内各地の薩摩焼古窯の発掘調査によって,その歴史が少しずつ解明されています。薩摩焼と一口に言っても,ここに紹介した古窯だけでも構造や目的,製品などが多種多様であることがわかり,そこからそれぞれの地での陶工たちの姿や思いが伝わり,薩摩焼400年の奥深さを感じ取ることができます。

しかし県内には,埋もれたままの窯がまだ多く残っています。400年という歳月を越え,薩摩焼が歩んできた歴史を調査研究する機会が待たれるところです。 - 用語解説

-

文禄・慶長の役 二度にわたる豊臣秀吉の朝鮮侵略のことをいう 古窯 昔作られた古い窯 焼成室 器物を焼く部屋のことで,窯は,この焼成室(部)と燃焼室(部)からなる 物原 失敗作などを捨てた場所 窯道具 碗や壺などの器物を窯に入れ焼くときに使う道具で,匣鉢(さやばち・耐火粘土製の容器)や焼台などがある 御用窯 藩の運営によって作られている窯 民陶 主に一般大衆向けの実用品 窯壁 窯のかべのこと - (文責)西郷 吉郎

縄文の森から 平成29年6月

平成29年6月2日(金)

常設展示室の河口コレクションコーナーをリニューアルしました。

「

常設展示室で,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学者 故 河口 貞徳 氏(1909~2011)が調査した遺跡の考古資料等を紹介しています。

今回紹介するのは,牧遺跡(

牧遺跡は,鹿児島市宮之浦町にある標高350mのきわめて遠望の良い丘陵の南側斜面にありました。現在は,牧古墳として遺跡に登録されています。

楕円形の

また,今回の展示では,河口コレクションから3点の蔵骨器と1点の軽石製品も併せて展示しています。

展示期間:平成29年度5月20日(土)~9月22日(金)まで

展示の様子

考古ガイダンス第28回

- 縄文の風 かごしま考古ガイダンス

第28回 鹿児島県の発掘の歴史 - ■先駆者の研究の功績■

埋蔵文化財の発掘調査は,学問上は考古学の分野に属しています。そして,最近の鹿児島県の先史学の研究は,これら考古学分野である埋蔵文化財の発掘調査の成果によって大きく前進してきました。それらは,これまでの先駆者の研究の功績であることを決して忘れてはなりません。

埋蔵文化財の発掘調査は,学問上は考古学の分野に属しています。そして,最近の鹿児島県の先史学の研究は,これら考古学分野である埋蔵文化財の発掘調査の成果によって大きく前進してきました。それらは,これまでの先駆者の研究の功績であることを決して忘れてはなりません。

日本列島の最南端に位置する鹿児島県の考古学研究は,他の地域に比べてそれほど進んだ地域ではありませんでした。しかし,すでに江戸時代の終り頃には,薩摩藩主島津重豪(しげひで)のもとで活躍した国学者の白尾国柱(しらおくにばしら)氏は「神代山陵考(しんだいさんりょうこう)」など数多い鹿児島藩の歴史を編纂(へんさん)しています。- 【写真 故・寺師見國先生(1955年ころ)】

- その中に考古学的な調査や論攷(ろんこう)がみられる点は注目に値します。まさに「本県における考古学研究の開祖」ともいえる業績を残した人です。

大正になると「鹿児島県考古学の開拓者」と呼ばれた山崎五十麿(いそまろ)氏などによって県内の遺跡は中央の学界に紹介されています。その結果,京都帝国大学(現京都大学)などによる橋牟礼川(はしむれがわ)遺跡(指宿市)や出水(いずみ)貝塚(出水市)などの本格的な学術発掘調査を導く形となりました。

大正になると「鹿児島県考古学の開拓者」と呼ばれた山崎五十麿(いそまろ)氏などによって県内の遺跡は中央の学界に紹介されています。その結果,京都帝国大学(現京都大学)などによる橋牟礼川(はしむれがわ)遺跡(指宿市)や出水(いずみ)貝塚(出水市)などの本格的な学術発掘調査を導く形となりました。

【写真 故・木村幹夫先生(1960年ころ)】

昭和の初めには,早稲田大学を卒業し中央の学風をもった木村幹夫氏(旧制大口中学校)により,教職のかたわらの大口盆地を中心とした考古学研究が進められました。大口に赴任した昭和5年から香川県に転任する昭和14年までの9年間,県内各地の遺跡調査を手がけ,教科書的役割を果たす多くの論文を発表しました。彼が「鹿児島県考古学研究の創始者」と呼ばれるゆえんです。 - 木村氏に啓発され,戦前から戦後を通じて「全般にわたって鹿児島県考古学研究の基礎を創った人」に寺師見國(てらしみくに)氏(医師)がいます。氏の科学的な精神をもった研究は,今でも南九州の考古学研究の基礎となっています。

さらに昭和30年代以降,数々の新しい遺跡を発掘し,多くの研究論文を著し,鹿児島県考古学会を現在のレベルに引き上げたのは河口貞徳(かわぐちさだのり)(現鹿児島県考古学会会長)氏です。現在,発掘調査に従事する担当者のほとんどは,多くの教訓を氏から受けています。

さらに昭和30年代以降,数々の新しい遺跡を発掘し,多くの研究論文を著し,鹿児島県考古学会を現在のレベルに引き上げたのは河口貞徳(かわぐちさだのり)(現鹿児島県考古学会会長)氏です。現在,発掘調査に従事する担当者のほとんどは,多くの教訓を氏から受けています。

昭和55年には,鹿児島大学にも上村俊雄(かみむらとしお)教授を中心に考古学研究室が開設され,多くの考古学徒を誕生させています。- 【写真 橋牟礼川遺跡(指宿市)】

- 昭和40年代になると,高度成長と日本列島改造論などによる大型開発の荒波が全国に波及しました。その結果,大型開発と遺跡の保護が大きな課題となり,各地方自治体に発掘調査を担当する組織が置かれるようになりました。

- 鹿児島県教育委員会では,昭和47年に文化室が,昭和48年には文化課が設置されました。その後,県内の国・県関係の発掘調査は,文化課(現文化財課)で実施されています。その後,平成4年には鹿児島県立埋蔵文化財センターが設置され,発掘調査と啓発・普及はここで担当しています。

時を同じくして,県内の市町村でも発掘調査担当者が置かれ,現在,各市町村独自の発掘調査も行われています。 - ■鹿児島県の特異性■

日本の縄文文化観の転換に迫る大発見!

日本の縄文文化観の転換に迫る大発見!

最近の鹿児島県の旧石器時代から縄文時代の発掘調査の成果はすさまじく,まさに日本の縄文文化観の転換に迫る勢いです。県内各地で発掘調査された遺跡をみると,氷河期の旧石器時代から温暖化を迎えて誕生した縄文時代は,日本列島の最南端の鹿児島に花ひらいたと言っても過言ではありません。- 【写真 上野原遺跡発見当初,大勢訪れた見学者(平成9年6月1日)】

- 平成9年5月26日,霧島市に所在する上野原遺跡(4工区)から「約9,500年前の縄文時代の定住化した国内最古で最大級の集落跡」が発見されて以来,鹿児島県内からこの時期前後の縄文遺跡が続々と発見されています。このような日本人の定住の先駆けを裏付ける鹿児島の縄文遺跡の発見は,全国的に大きな反響を巻き起しました。

- まず,鹿児島の縄文文化の先進性を語る遺跡の発見の足取りを追いかけると,平成2年に始まった鹿児島市教育委員会での発掘調査の掃除山(そうじやま)遺跡(鹿児島市)に遡ります。

掃除山遺跡では,桜島ができたとされる薩摩火山灰(約1万1,500年前)層の下から,大量の遺物とともに2軒の竪穴住居跡(たてあなじゅうきょあと)や屋外炉(おくがいろ)や蒸し焼き調理場(集石=しゅうせき)や燻製(くんせい)施設(炉穴=ろあな)など種々の調理場の整った集落が発見されました。旧石器時代が終り,縄文時代が始まった直後の鹿児島の地には,すでに定住のきざしが見える集落が誕生していたことが判明したのです。

その直後の平成4年に加世田市教育委員会で発掘調査された栫ノ原(かこいのはら)遺跡(加世田市)からは,竪穴住居跡こそ無いものの大量の遺物とともに屋外炉や集石や炉穴など,掃除山遺跡と同様な調理場施設を備えた集落が発見されました。そして,栫ノ原遺跡は,平成9年に国の史跡に指定されました。さらに平成5年には,種子島の西之表市教育委員会が発掘調査した奥ノ仁田(おくのにた)遺跡(西之表市)からも同様な縄文時代草創期(そうそうき)の遺跡が発見され,種子島を含めた南九州一帯に先進的な縄文文化が拡がっていたことが実証されるにいたったのです。  その間,平成3年から始まった上野原遺跡(3工区)の発掘調査では,平成5年10月に西日本では最古となる「土偶(どぐう)」の発見,平成6年3月には完全な形の2個の埋納された壺(つぼ)形土器(高さ46cmと52cm)が発見されました。その他,上野原遺跡(3工区)では土製や石製の耳飾りや実用品とは考えられない特殊な石製品(異形石器=いけいせっき)なども出土し,鹿児島県の早期後半(約7,500年前)の豊かな縄文文化の実態が全国の考古学者の注目の的となりました。

その間,平成3年から始まった上野原遺跡(3工区)の発掘調査では,平成5年10月に西日本では最古となる「土偶(どぐう)」の発見,平成6年3月には完全な形の2個の埋納された壺(つぼ)形土器(高さ46cmと52cm)が発見されました。その他,上野原遺跡(3工区)では土製や石製の耳飾りや実用品とは考えられない特殊な石製品(異形石器=いけいせっき)なども出土し,鹿児島県の早期後半(約7,500年前)の豊かな縄文文化の実態が全国の考古学者の注目の的となりました。

これまで,九州の土偶の最古のものは縄文時代後期であり,壺形土器の出現は稲作文化を迎えた弥生時代とされ,耳栓(じせん)と呼ばれる耳飾りは日本列島では縄文時代後期の産物とされており,いずれもはるかに新しい時期のものでした。- 【写真 7,500年前の壺型土器(上野原遺跡)】

- そして,極めつけは,平成7年から始まった上野原遺跡(4工区)の発掘調査でした。平成9年に判明した「日本で最古の縄文ムラ」は竪穴住居跡52軒,連穴土坑(れんけつどこう)16基,集石39基,土坑約260基,道跡2筋を備えた集落跡でした。

- さらに,竪穴住居跡52軒のうち10軒の住居跡の埋土に,桜島の約9,500年前の火山灰が堆積していたことから,同時期に10軒程度の住居で集落(ムラ)をつくっていたことが判明しました。住居跡の作られた時期が特定されたことと,一時期の住居跡の軒数が特定されたことは,当時の縄文集落を知るうえで大きな成果となりました。

1999年には旧石器時代終末の集落の様相を知る水迫(みずさこ)遺跡(指宿市)が指宿市教育委員会の発掘調査で発見されました。旧石器時代の終り頃の南九州の様子が判明してきています。

このように,これまでの発掘調査の成果により,旧石器時代の終り頃から縄文時代初め頃の南九州の実態が明瞭になってきました。これまでの日本列島に比較すると,これらの成果は異常に先進的であり,成熟した文化と評価されています。まさに日本の縄文観の転換に迫る発見であり,南九州の縄文文化の充実ぶりや特異性が判明してきました。

今,南九州は縄文時代の始まりが最も注目されていますが,縄文時代以外でもこのような特異性をもつ文化がたくさん存在しています。 - 用語解説

-

竪穴住居跡 穴を掘って,その上に屋根をつけた半地下式の住居跡 屋外炉 屋外の調理用の炉の跡 炉穴 連穴土坑と同じで最初に発見された関東地方での呼び名 土偶 粘土で作った人の形をしたもの 異形石器 ていねいに作られた実用的でない石器 耳栓 耳たぶに穴をあけてはめ込んで着ける耳飾り 連穴土坑 二つの穴が連なった土坑で燻製つくりの施設と考えられる 集石 焼けたこぶし大の石が集まったところ・蒸し焼きの調理場 土坑 何に使ったか分からない穴 - (文責)新東 晃一

縄文の森から 平成29年5月

平成29年5月17日(水)

ただいま開催中!

ミニ企画展

「地層が語る鹿児島の歴史~見る・聞く・触る ジオの日~」

日本ジオパーク認定の霧島連山を遠くにながめる上野原。地質の日(5月10日)に合わせ,鹿児島の歴史を地層剥ぎ取り資料や写真パネル,立体模型(県本土の一部)で紹介します。

【期間】平成29年5月10日(水)~6月11日(日)

【場所】展示館ホール

*観覧無料

〈鹿児島県本土立体模型〉第一鹿屋中より借用

平成29年5月9日(火)

※ 終了しました