南の縄文調査室から平成28年9月

- 平成28年9月29日(木)

- エントランス展示コーナーをリニューアル!

-

1階エントランスでは,河口コレクションの貴重な遺物をご覧いただけます。今回から,展示スペースを1.5倍に拡大し,さらに多くの遺物をご覧いただけるようなりました。ただ今,大原遺跡(鹿児島市本名町)と面縄貝塚(大島郡伊仙町),嘉徳遺跡(大島郡瀬戸内町)の土器や石器,貝製品を展示中です。

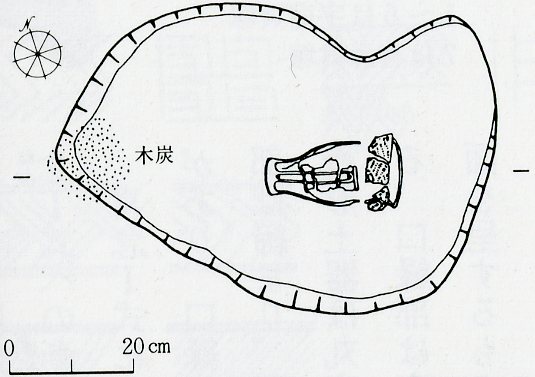

展示品の中から,今回は,嘉徳遺跡の携帯用土器をご紹介します。嘉徳遺跡で出土した携帯用土器は2個あり,一つは遺跡西端の方形の石組遺構の中に,もう一つは遺跡東端の土坑の中に納められていました。

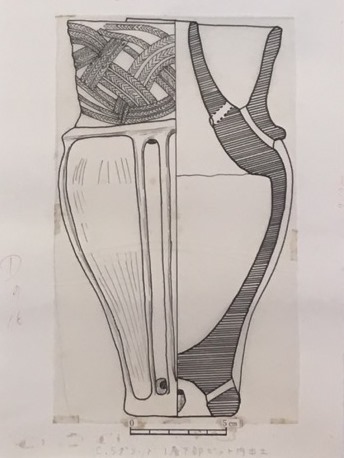

東端の土坑に納められていた携帯用土器(①)は,口縁部が二重に作られています。底部の両側にある横紐穴から紐を通して,胴部外側の溝を通り,内と外の口縁の間を通して,口縁上で十文字に結んで吊すように作られています。非常に凝った作りになっています。

一方,西端の石組遺構に納められていた携帯用土器(②)は,東側の土器と比べて,幾分簡略化された作りになっています。紐を通す穴は口縁部の左右に一穴あけられたのみで,紐も一重に結んで吊すようになっていますが,これは,実用に即して形態が進化したのではないかと考えられています。

このような携帯用の土器は,他に類例のない珍しいもので,奄美の環境から生まれたものだったのかもしれません。

①の携帯用土器(レプリカ) ②の携帯用土器

図上にカーソルを置くと,紐の通し方が図示されます。

①の携帯用土器の実測図 ①の携帯用土器の出土状況と遺構実測図 ※西端の石組遺構に納められていた携帯用土器は,現在,縄文の森展示館常設展示室「古の美術品」コーナーに展示中です。 ※展示中の三つの遺跡は,それぞれ,「先史・古代の鹿児島」の中で,詳しく紹介されています。 ・ 大原遺跡につきましては,ここからご覧いただけます。 ・ 面縄貝塚につきましては,ここからご覧いただけます。 ・ 嘉徳遺跡につきましては,ここからご覧いただけます。

南の縄文調査室から平成27年5月

- 平成27年5月13日(水)

- ※現在は,縄文の森展示館常設展示室河口コレクションコーナーにて公開中です。

- 祝!県指定有形文化財 ~山ノ口遺跡出土品~

-

-

山ノ口遺跡は,弥生時代中期後半(今から約2,100年前)の遺跡で,大隅半島の中部, 錦江 町の海岸近くの,国道269号線に沿った海岸側の畑地に立地しています。

昭和33年5月に砂鉄 の採掘 を行った際,完全な形の土器や多彩 な軽石 の加工品が掘り出されたことが遺跡発見のきっかけでした。

その後,3回にわたる発掘 調査によって,軽石や土器などをサークル状(直径2~5m)に並べた場所が10か所ほど発見されました。

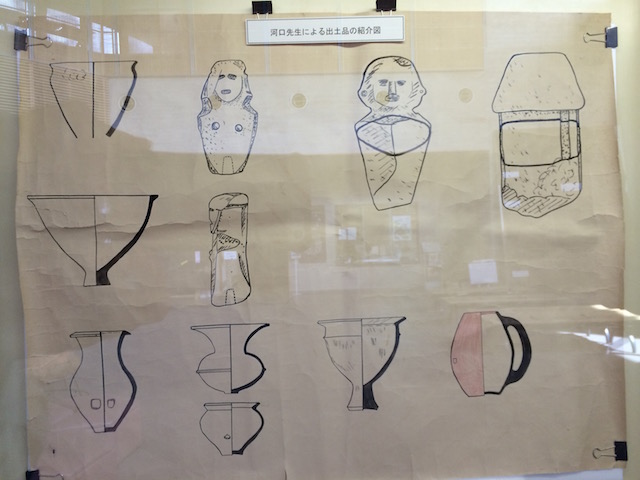

そして,このほど,完全な形の土器や,軽石で作られた人形 (岩偶 )・家形の加工品,石を磨 いて作った鏃 など,計146点が貴重な考古資料として県の有形文化財に指定されました。

山ノ口遺跡では,円形の孔 を開けた土器や赤く塗 られた土器もたくさん出土しており,ここで「祀 り」が行われていたのではないかと考えられています。

4月17日に指定されました。 河口貞徳氏※がかかれた実測図も展示中。 ※ 河口貞徳氏(1909~2010)は,長年,鹿児島県の考古学界をリードしてきた考古学

者です。河口氏が調査した遺跡の記録や土器や石器などの考古資料は,「河口コレクション」

として,鹿児島県立埋蔵文化財センターが整理・保存・活用を行っています。山ノ口遺跡の出

土品も「河口コレクション」の一部です。山ノ口遺跡の詳細については,ここからご覧いただけます。 山ノ口遺跡の位置については,ここからご覧いただけます(山ノ口祭祀遺跡と表示されます)。

南の縄文調査室から平成27年1月

- 平成27年1月26日(月)

- ここでも活躍中! ~南日本新聞「

古 の美術品」より~ -

-

センター収蔵品の活躍は,『ただ今 遺物出張中!』の中で紹介していますが,新聞紙上でも活躍しているのをご存じですか?センターの収蔵品が,南日本新聞に連載中の『古の美術品』の中で取り上げられています。最新の「 月 日 貝 形白薩摩」(1月26日掲載)を含めて,これまでに31点のセンター所蔵の遺物が紹介されています。

そこで,ただ今,センターの2階では,これまでに紙面で紹介された遺物を特製パネルにして掲示しています。また,縄文の森展示館では,紹介された遺物の実物を展示中です。

新聞を見損ねてしまったとお嘆 きのかたや実物を見てみたいと思われたかたは,この機会をお見逃しなく!記念すべき 掲載第1号

【H26.7.21 南日本新聞】

掲載遺物はセンター2階の掲示板でご覧になれます。 こちらが掲示中のパネルです。

展示館では,掲載遺物の実物を展示中です。※「縄文の森から」の中でも紹介しています。

南の縄文調査室から平成26年10月

-

- 平成26年10月28日(火)

- 南の縄文調査室から見える景色 ~和紙照明~

ここ,埋蔵文化財センターには,土器や石器などの遺物の他にも,みなさんにご紹介したいものがあります。それは・・・

それは,センターのエントランスの天井にぶら下がっている大きな和紙の照明です。

この照明は,和紙アーティストの堀木エリ子さんの作品です。他にも千代田区庁や東京ミッドタウンにある和紙アートも堀木さんの手がけた作品です。この照明をお目当てに来館する方もたくさんいっらしゃいます。

みなさんも,古代のロマンにときめいた後,縄文の森の自然と和紙の暖 かさにぜひ癒 やされてみてください。 - 平成26年10月15日(水)

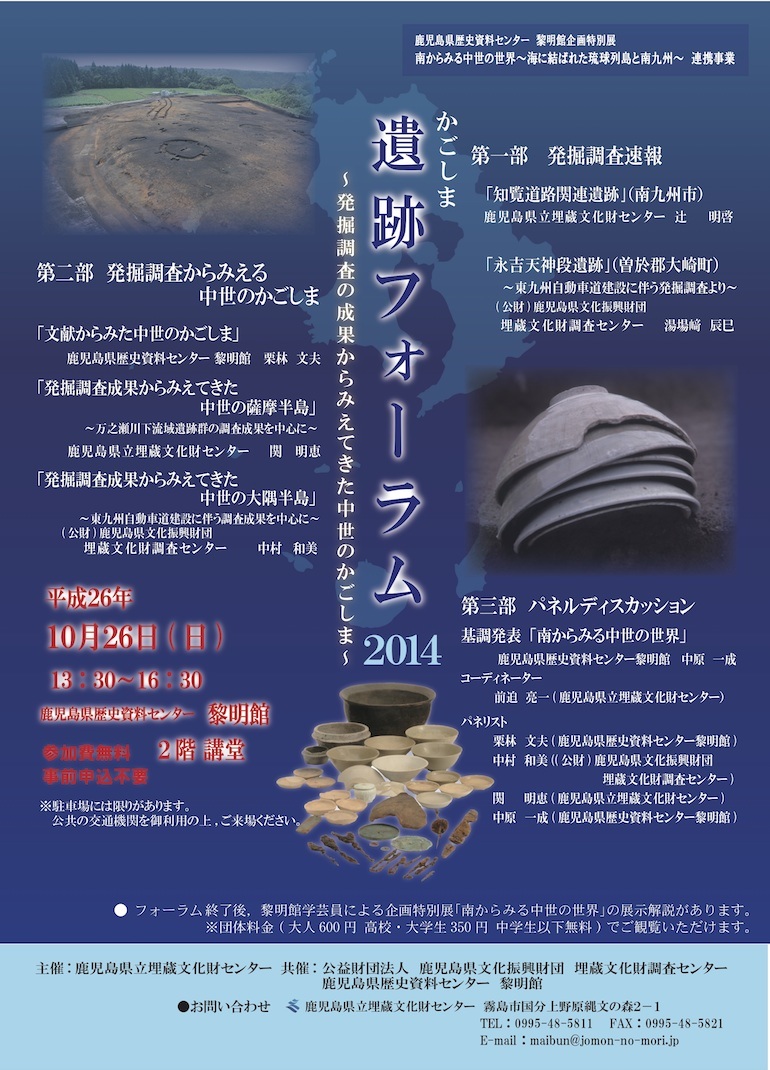

- 遺跡フォーラム2014を開催します ~「中世のかごしま」に迫ります!~

| ※ 終了しました。140名を超える方々にご参加いただきました。本当にありがとうございました。 | ||

| 鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,下記の日程で「かごしま遺跡フォーラム2014~発掘調査の成果からみえてきた中世のかごしま~」を開催します。 | ||

|

||

| ※ ポスターをクリックすると,PDFファイルでダウンロードできます。 | ||

| 【日時】 平成26年10月26日(日) 13:30~16:30 【場所】 鹿児島県歴史資料センター黎明館 講堂 【内容】 第1部 「発掘調査速報」 ① 「知覧道路関係遺跡」(南九州市) ② 「永吉天神段遺跡」(大崎町) 第2部 「発掘調査からみえる中世のかごしま」 ① 「文献からみた中世のかごしま」 ② 「発掘調査成果からみえてきた中世の薩摩半島」 ③ 「発掘調査成果からみえてきた中世の大隅半島」 第3部 「パネルディスカッション」 |

||

| 今回で3回目となる遺跡フォーラムです。現在,黎明館で開催中の企画特別展「南からみる中世の世界~海に結ばれた琉球列島と南九州~」とタイアップし,文献や考古資料等,様々な側面から「中世のかごしま」にアプローチします。 | ||

| ※過去のフォーラムの様子と当日の配付資料は,こちらからご覧いただけます。 | ||

南の縄文調査室から平成26年9月

- 平成26年9月19日(金)

- センターの遺物,出張中! ~遺物が博物館に旅立つまで~

| 埋蔵文化財センターが所蔵している遺物は,縄文の森展示館の常設展示室に展示されています。また,縄文の森が企画展を開催するときにも,センターの遺物をたくさん貸し出しています。センター所蔵の遺物を見るには,「縄文の森展示館に行くっきゃないでしょ!」なのですが,何をかくそう,「埋蔵文化財センターの遺物を借りたい!」という博物館は県内外を問わずとても多いんですよ。 今回,遺物を貸し出すのは,鹿児島県歴史資料センター黎明館。黎明館の次の企画特別展に展示するために,200点以上の遺物を貸し出しました。どんな展示になるのか(遺物がどんな活躍をするのか),本当に楽しみです。 黎明館企画特別展は9月27日(土)から始まります。詳しくは,黎明館ホームページ(鹿児島県のホームページにジャンプします)をチェック!埋蔵文化財センターから出張中の遺物をぜひご覧ください。 |

||

| ~遺物が旅立つまでの主な流れをまとめてみました~ | ||

|

→ |  |

| ①貸し出す前の資料の状態や,資料に漏れが無いか,借り手と貸し手の双方で確認します。 | ||

| ②梱包と輸送は運送会社の美術専門の方にお願いします。 | ||

| ③資料が破損しないように梱包にも工夫が必要です。 | ||

| ケースに入れて準備します。 | ④今回,全てで43箱分の段ボールになりました。 | |

| ↓ | ||

|

|

|

| 段ボール箱をトラックに詰め込んでいざ,出発! | ||

南の縄文調査室から平成26年8月

- 平成26年8月5日(火)

- もう一つの上野原遺跡 ~埋蔵文化財センターのエントランス展示~

| 月曜日に縄文の森へ行くと,森の展示館が開いてなくてがっかりという方もいらっしゃると思いますが,実は,埋蔵文化財センターのエントランスにもちょっとした展示コーナーがあるんですよ。ご存じでしたか? センターの展示コーナーでは,森の展示館とはちょっと違った 森の展示館とはひと味違った「もう一つの上野原遺跡」を,センターのエントランスでぜひご覧ください。 |

||

|

|

|

| 古墳時代の出土品(土器は4世紀の |

||

| |

||

| センターのエントランス展示コーナー(玄関を入って右手側) | ||

|

|

|

| 中央廊下には,現在開催中の企画展に関連する写真を展示しています。 | ||

| ※ 上野原遺跡は,「上野原遺跡の紹介」のなかでに,詳しく紹介されています。ぜひご覧ください。 | ||

| ※ 埋蔵文化財センターの休所日は,土・日曜日,祝日,12月29日~1月3日です。 | ||

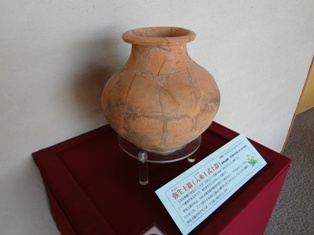

南の縄文調査室から平成26年3月

- 平成26年3月14日(金)

- ~

入来Ⅰ式土器 (稲荷迫 遺跡:志布志 町)~ - 【弥生時代中期:約2,300年前】

| 3月は旧暦で「弥生」といいます。弥生という言葉は,本来,「草木がだんだん芽吹く月」という意味があるそうで,フレッシュな春を表すのにぴったりの言葉です。 さて,考古学の世界にも,「弥生」という言葉がつくものがあります。今回ご紹介する「入来Ⅰ式土器」は,「弥生土器」の一つです。この土器は,日置市吹上町の入来遺跡で最初に出土したので,この名前がつけられました。入来遺跡は吹上高校社会研究部の高校生たちによって発見され,以来,多くの有志者の無償の研究活動によって調査が進められました。 |

||

|

|

|

| ※ 入来遺跡は,「先史・古代の鹿児島」のなかで,詳しく紹介されています。ぜひご覧ください。 | ||

南の縄文調査室から平成26年1月

- 平成26年1月9日(木)

桜島大正大噴火 から100年~軽石製垂飾品 (山ノ中遺跡:鹿児島市)~- 【縄文時代後期:約4,000年前】

-

| 2014(平成26)年1月12日は,桜島の大正大噴火からちょうど100年にあたる日です。桜島は,かつては文字通り 桜島は, そのような中,縄文の人々は,この桜島の噴火の |

||

|

|

|

| 穴にひもを通して使っていたのでしょうか。 | 大正噴火の火山灰の剥ぎ取り資料も展示中です。 | |

| ※ 山ノ中遺跡は,「先史・古代の鹿児島」のなかで,詳しく紹介されています。ぜひご覧ください。 | ||

- 平成26年1月16日(木)

収納場所確保 の切 り札 に!~ビニールハウスを用いた木器 の収納~-

| 「 |

||

|

|

|

| 収蔵庫2階に2棟設置しています。 | 目張りをして,湿気やほこりなどの侵入を防ぎます。 | |

|

|

|

| その日の湿度に応じて除湿器を稼働させます。 | 毎日この観察簿に記録しています。 | |

南の縄文調査室から平成25年12月

- 平成25年12月10日(火)

もうすぐクリスマス ~奄美 市長浜金久 ・下山田Ⅱ遺跡嘉徳 式土器~- (縄文時代後期:約3800年前)

-