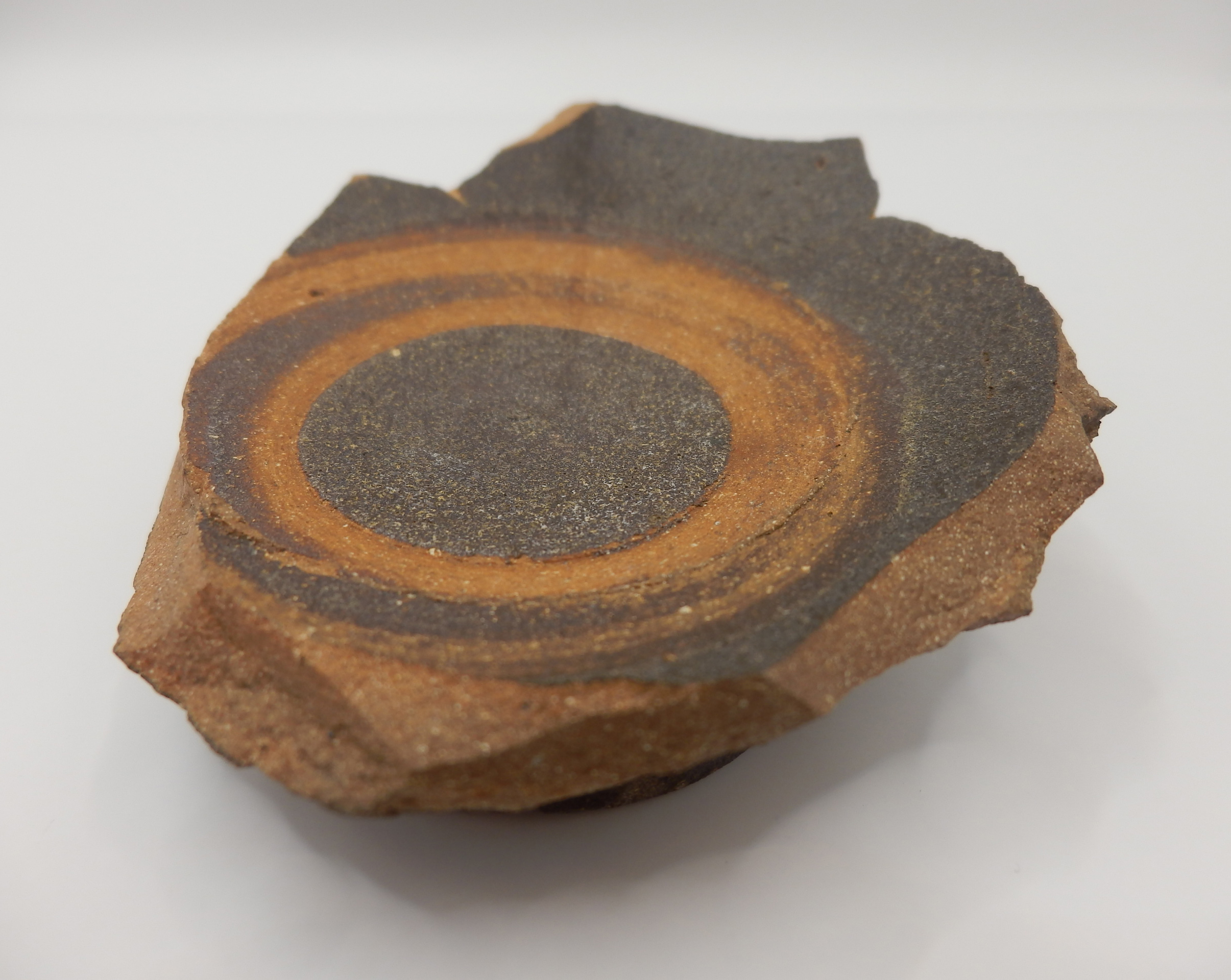

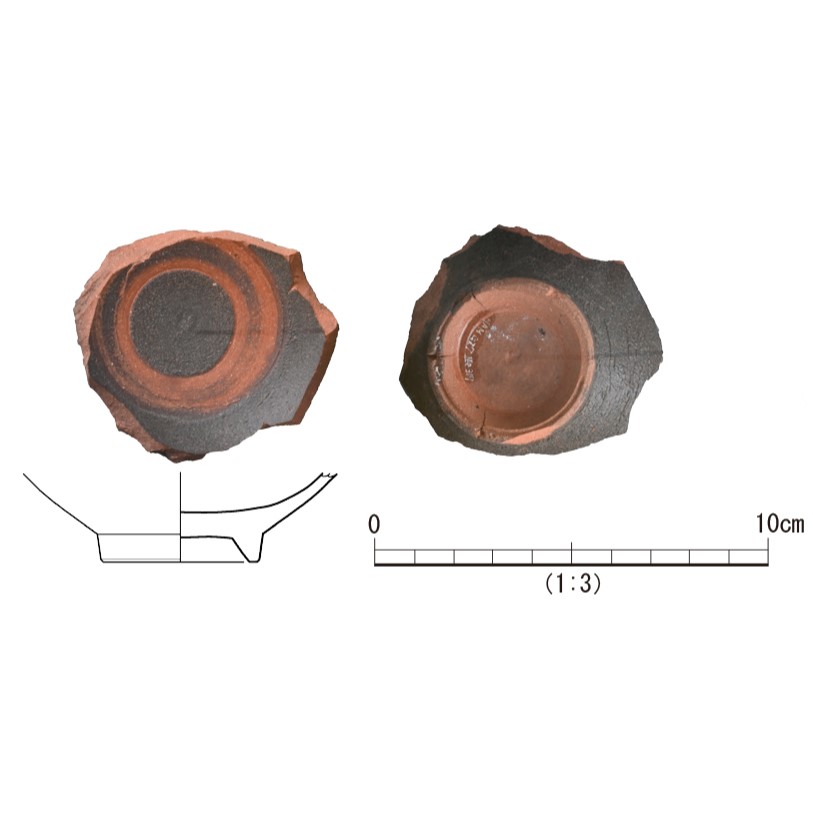

「蛇の目釉剥ぎ」(原村遺跡:曽於市)

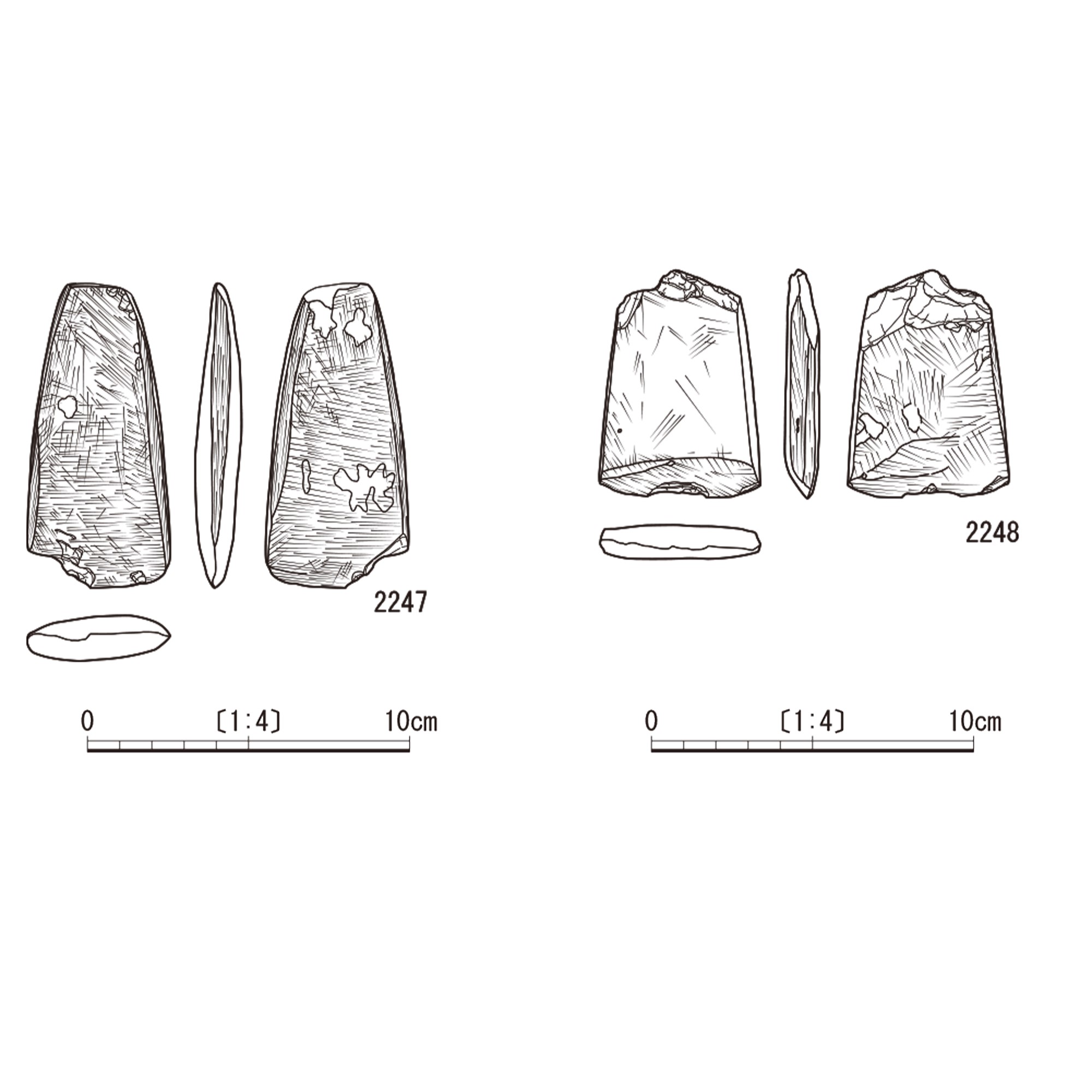

「蛇紋岩製石斧」(中津野遺跡:南さつま市)

「蛇紋岩」とは,暗緑色から黄緑色の光沢のある岩石で,蛇の皮の模様に似ていることから名付けられました。地学的には蛇紋石を主成分とする岩石を蛇紋岩といいます。硬さはモース硬度で表すと「3」で,10円玉硬貨と同じくらいです。

下の2点は,蛇紋岩で作られた縄文時代の磨製石斧です。蛇紋岩製磨製石斧は,縄文時代早期から晩期まで継続的に出土し,特に後期から晩期にかけて出土量・遺跡数が増えます。分布は鹿児島湾周辺を中心として北薩・南薩に集中する傾向があります。

|

|

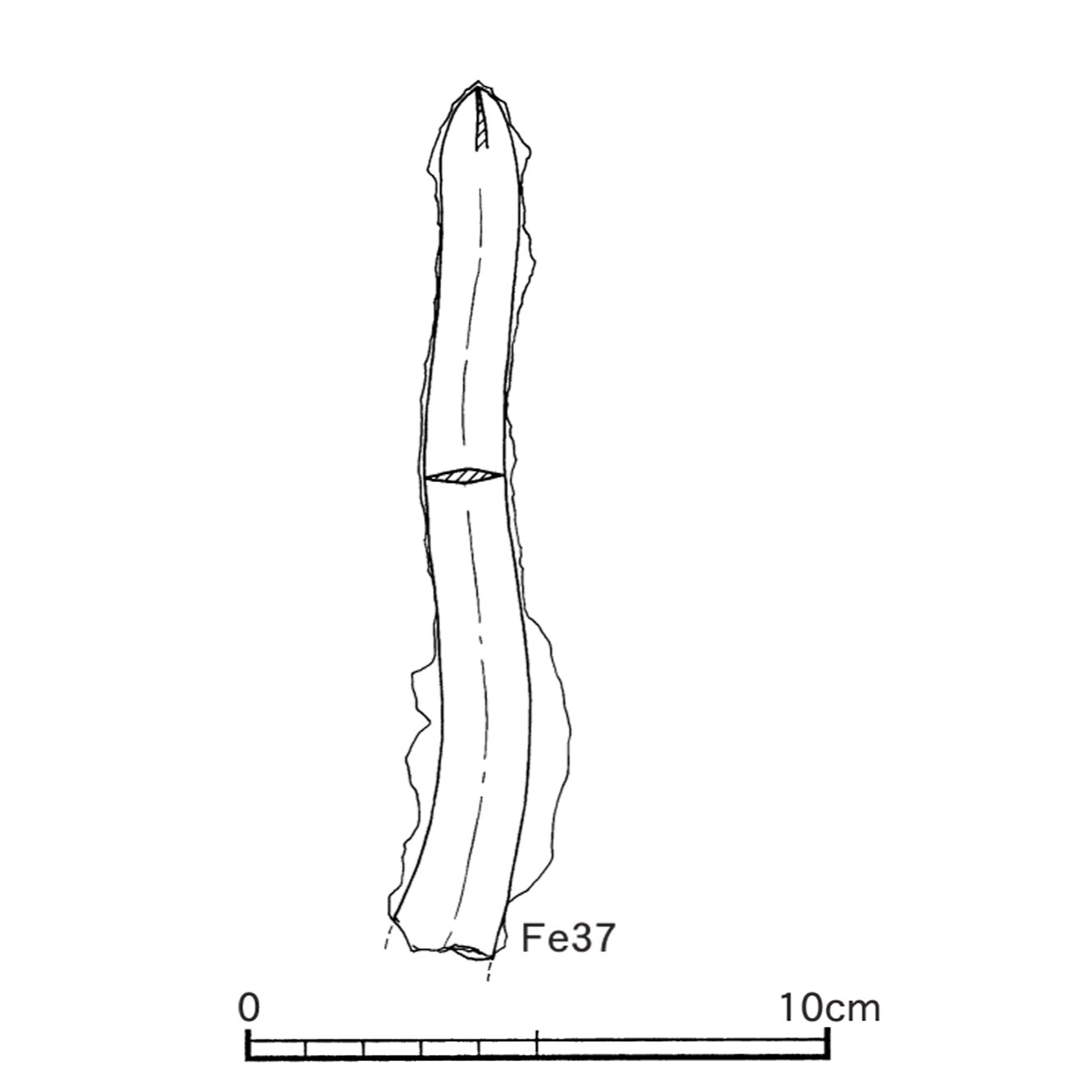

「蛇行剣」(南摺ヶ浜遺跡:指宿市)

石造りの排水溝(鹿児島城二之丸跡:鹿児島市)

令和5年度に行った鹿児島城二之丸跡の発掘調査で,排水溝と思われる遺構が見つかりました。直方体に切り出された凝灰岩を平行に並べて組み合わせ,底部には敷石となる石も検出されました。切り石の長さは約2m,高さ約25cmで,溝の幅は約90cmです。

調査区内では他にも水が溜まっていたと思われる溝状遺構が見つかっており,当時の排水技術の手がかりになればと思います。

3Dデータはこちらから

全国で4例目! 将棋盤出土(鹿児島城二之丸跡:鹿児島市)

令和5年度に行った鹿児島城二之丸跡の発掘調査で,将棋盤が出土しました。

自然科学分析の結果,17世紀以降の将棋盤と考えられ,発掘調査で見つかったものとしては,全国で4例目になります。

今回出土した将棋盤は,縦横ともに約27cm,厚さ1cmの大きさがあります。表面には9×9のマス目が刻まれており,将棋盤の脚と考えられる部材も一部出土しています。

出土した将棋盤。表面に9×9のマス目の溝が確認できます。

3Dデータはこちらから

「双口土器」(上加世田遺跡:南さつま市)

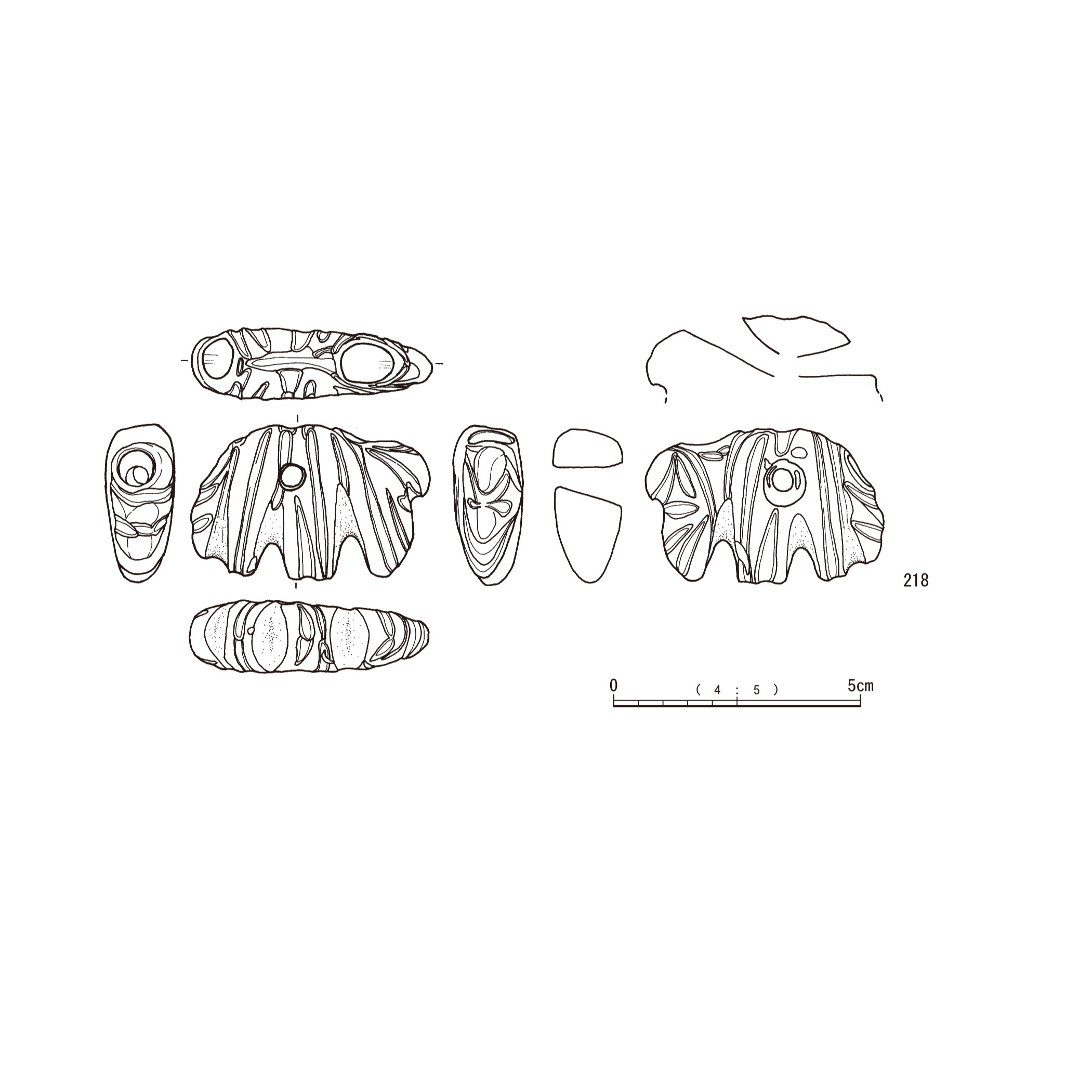

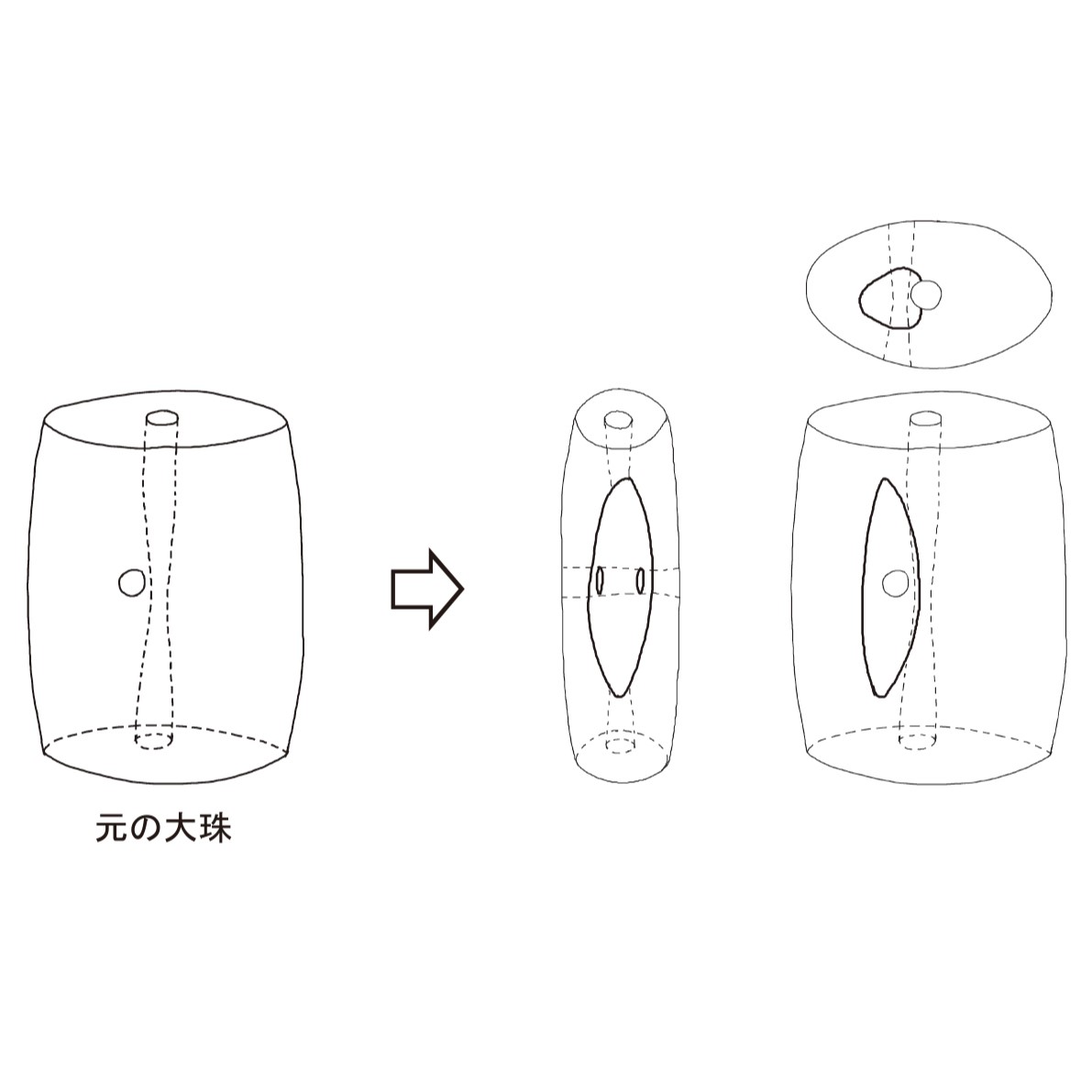

「石製垂飾品」(出水貝塚:出水市)

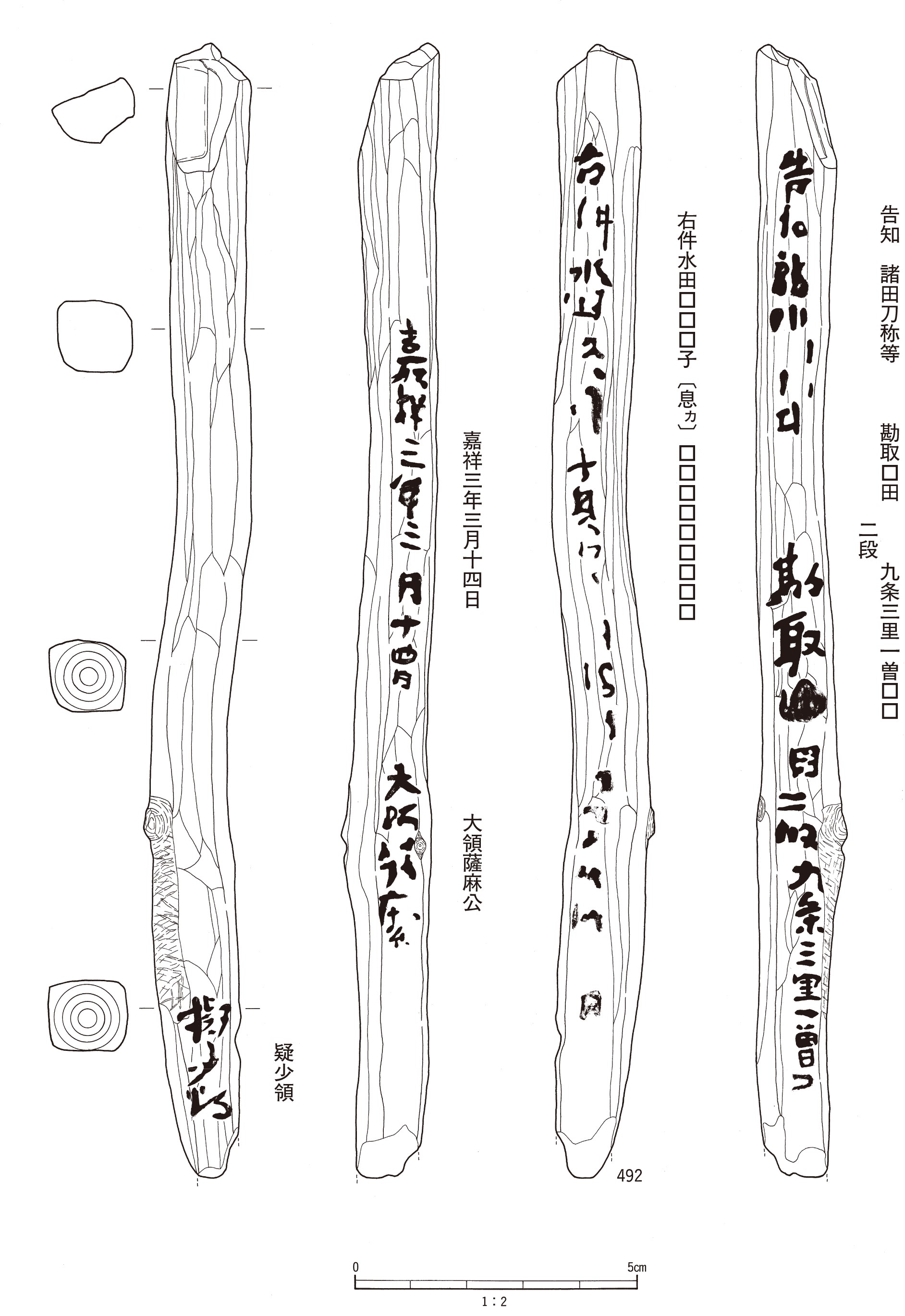

鹿児島県で初めて見つかった木簡:(京田遺跡:薩摩川内市)

九州新幹線鹿児島ルート建設に伴い平成11年度から13年度にかけて行われた京田遺跡の発掘調査において,県内初となる「木簡」が出土しました。

平安時代初めの嘉祥(かしょう)3年(西暦850年)3月14日の日付が記されています。長さは約40㎝,厚さ・幅は約3㎝で,当時の役人が,田の権利に関する内容を告知したものと思われます。

『鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書』(81) 「京田遺跡」

|

|

上加世田遺跡-1.jpg)

上加世田遺跡2-1.jpg)

上加世田遺跡-59.jpg)

出水貝塚.jpg)

出水貝塚-69.jpg)

上加世田遺跡-表.jpg)

上加世田遺跡-裏.jpg)