11月開始の現場から

11月から発掘調査を開始した遺跡があります。今回はその様子を紹介します。

「虎居城跡」

虎居城跡は,薩摩郡さつま町にある縄文時代から中世山城跡の遺跡です。平成20・21年度に「川内川激甚災害対策特別緊急事業」のために発掘調査行いました。その後は,「北薩広域公園整備事業」のために継続して調査を行ってきました。今回も公園整備事業の調査になります。

調査は始まったばかりで,まずは環境整備や調査区の設定から行いました。掘り下げたところ,中世・近世の陶磁器や瓦などが見つかっています。

|

|

|

|

「二子塚B遺跡」二子塚B遺跡は,曽於郡大崎町にある遺跡です。「県道黒石串良線道路整備」のために,令和4年度から発掘調査を行っており,その時の調査で縄文時代の竪穴建物跡や土器,弥生時代の土器,古墳時代の土坑や竪穴建物跡が見つかっています。

今年度も既に多くの遺物が出土しています。昨年度よりも,もっと貴重な発見があるかもしれません。

|

|

|

|

どちらの遺跡も調査が始まったばかりです。詳細はまた改めて紹介したいと思います。

出水貝塚里帰り展講演会

11月18日(土),出水市立出水小学校体育館で,『よみがえる河口コレクションの世界「出水貝塚里帰り展講演会」』を実施しました。

まず初めに,当センター所長があいさつを行い,河口貞徳氏の功績と河口コレクションの概要について説明しました。続いて,出水市商工観光部文化スポーツ課の駒寿ひとみ課長に,出水貝塚について紹介していただきました。

講演では,「出水貝塚の発掘調査の成果と課題-平成の調査を中心として―」と題して,岩崎新輔さん(出水市商工観光部文化スポーツ課)に,出水市教育委員会が平成8~10年に行った調査の成果を報告していただきました。

次に,「河口コレクションの整理・報告書刊行にあたって」と題して,鹿児島県立埋蔵文化財センターが刊行した発掘調査報告書「出水貝塚」の担当者であった松山初音さん((公財)鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター文化財専門員に,内容紹介と,そこで明らかになった遺跡の重要性を報告していただきました。

講演会終了後は,隣接する出水麓歴史館に移動して,ミュージアムトークを行いました。参加された方々は,実際の遺物を見られて,質問を交えながらその素晴らしさに感動されていました。

「出水貝塚里帰り展」は,出水麓歴史館で1月16日(火)まで開催しています。ぜひお越しください。

今回の資料(PDF)は,下記のリンクからダウンロードできます。

また,発掘調査報告書(PDF),出水貝塚の3DやARもご覧ください。

鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書「出水貝塚」(PDF)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

研究紀要第16号

鹿児島県の洞穴遺跡の集成―洞穴遺跡の概要と調査の状況―

湯場﨑 辰巳

鹿屋市小牧遺跡の補遺と若干の検討

(公財)埋蔵文化財調査センター 調査課

鹿屋市小牧遺跡で検出された竪穴建物跡(SH20)の性格について

川口 雅之

霧島市上井城跡の踏査

黒川 忠広

薩摩国高城-野田間の道筋について

東 和幸

かごしま遺跡フォーラム2023 「掘り出された鹿屋の歴史と文化」

企画展内覧会

10月19日,『上野原縄文の森第68回企画展「人のあゆみとジオストーリー~南九州の火山と生きた人びと~」』の内覧会を行いました。

今回の企画展は,火山や地形などの地質遺産と,発掘された遺構・遺物という歴史遺産との関わりから,火山や地震,災害等と共存してきた歴史について紹介します。

内覧会での意見をもとに,その展示準備を着々と進めております。

ぜひご覧ください。

【展示期間】

令和5年10月21日(土)~令和6年1月8日(月・祝)

土器をよみがえらせる「復元」~整理作業から~

発掘調査で見つかった土器は,ほとんどが破片でバラバラの状態で見つかります。使っていた土器が割れてしまったから捨てたり,地中に埋まっている間に土の重みで割れてしまったりするからです。

そんなバラバラの状態で見つかった土器の破片から,同じ個体の破片を探してくっつける作業を「接合」といいます。今回はその次の作業,「復元」について紹介します。「復元」は文字どおり割れた土器をもとの形に直す作業です。埋蔵文化財センターでは現在,2人の整理作業員さんがこの作業に当たっています。

土器の形を「復元」するために,破片の一つ一つをていねいに専用の接着剤で付けていきます。このとき,土器の底部または上部からつなげていきますが,隣り合う土器の面と面をしっかり合わせることが重要です。そうしないと,形に歪みが出て,最後でうまくつながらないことがあるからです。

土器は時代ごとに形や文様・飾りが異なります。また,ひとつひとつが昔の人の手作りであり,個体によって器形が微妙に違います。その細かな差を考慮して復元していきます。

土器片が見つからなかった部分は石こうなどで埋めます。このときも,もともとの土器の厚さや傾きに合わせて埋めていきます。継ぎ足したり削ったり,細かな調整を繰り返していきます。また,写真撮影にあわせて,色合いを整えるため石こう部分に色を塗ることもあります。

このように,復元作業は様々な配慮が必要になりますが,熟練の作業員さんの手によって,その姿が現代によみがえるのです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

吾平小学校の遺跡見学

10月3日,鹿屋市立吾平小学校6年生の児童32人と引率の先生方が,授業の一環として名主原遺跡(鹿屋市吾平町)見学に訪れました。

まず初めに,調査担当の職員が遺跡の概要について説明しました。児童たちは社会科(歴史)の授業で習ったことを思い出しながら聞いていた様子でした。

その後,2グループに分かれて,遺跡見学と発掘体験を交互に行いました。

遺跡見学では,まず,地層の学習を行いました。代表的な火山灰層について,それが何年前に降り積もったのか,何時代に当たるのかを説明を聞きました。児童も理科の学習で地層の成り立ちについて学んでいたので,興味深く聞いていました。

次に,建物跡について学習しました。名主原遺跡では,古墳時代の竪穴建物跡が多数見つかっています。完全な形に近い,大きな土器が残っている建物跡もあり,当時の生活を感じることができたようです。また,その建物跡を掘る作業員さんの細やかな作業も直接見ることができました。

発掘体験では,作業員さんに掘り方を教わりながら地面を少しずつ削って土器を探しました。すぐに見つけた児童も多く,楽しみながら体験できました。

最後に,埋蔵文化財センターの職員が児童に向けて,どうしてこの仕事に就いたかを紹介しました。高校時代に考古学に興味を持ったことや進路について自分で調べて大学を探したこと,どんな勉強が必要だったかなどを話しました。

児童からは「遺跡をみたら土器がいっぱい出ていて,また建物跡もたくさんあって,びっくりした」,「発掘体験で土器が見つかったとき,とてもうれしかった」という感想が聞かれました。

今回の体験が,児童の学習はもとより地域理解や今後の進路選択に役立ち,未来の考古学者のタマゴが育っていたら何よりもうれしいことだと思います。

|

|

|

|

|

|

竪穴建物跡から炭が多く見つかっており,建物が燃えたかもしれないことを説明しました |

|

|

|

|

|

|

|

|

よみがえる「河口コレクション」の世界 里帰り展「出水貝塚」

第91号~名主原遺跡発掘調査ほか~

鹿児島県内に遺跡はいくつ? どこにあるの? ~遺跡GIS~

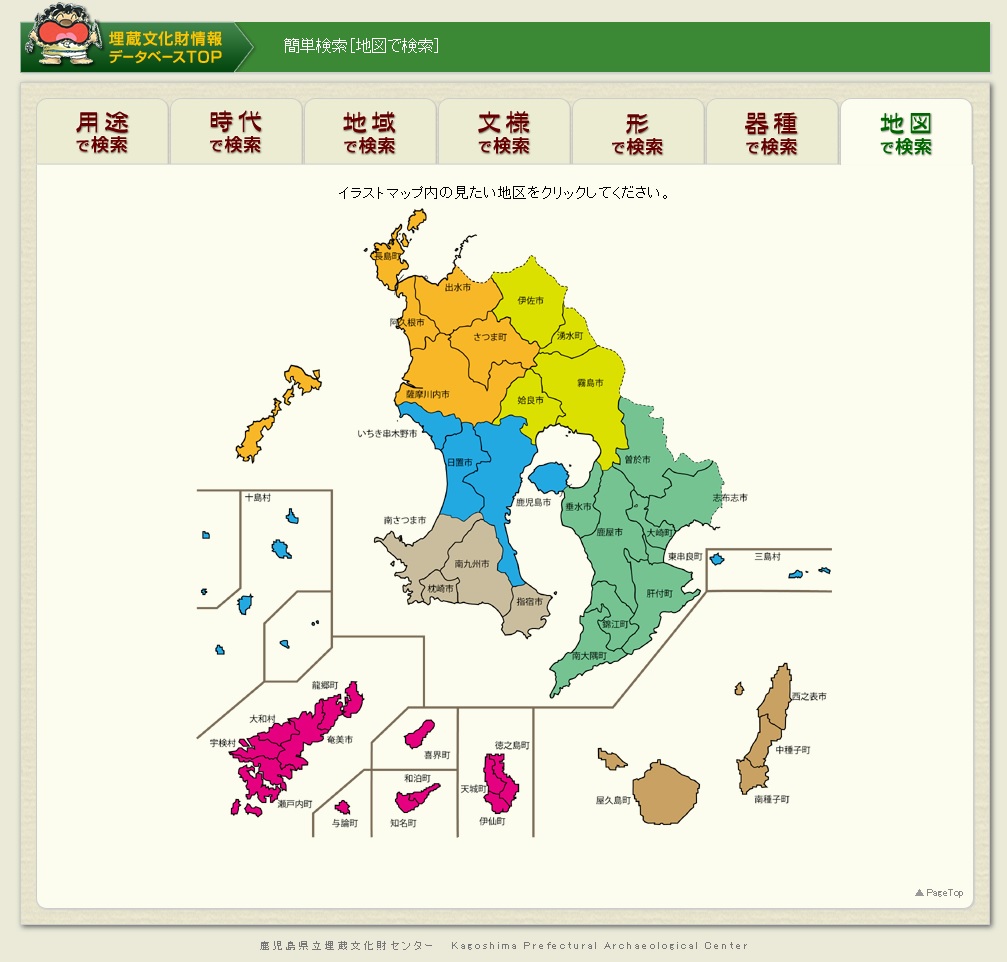

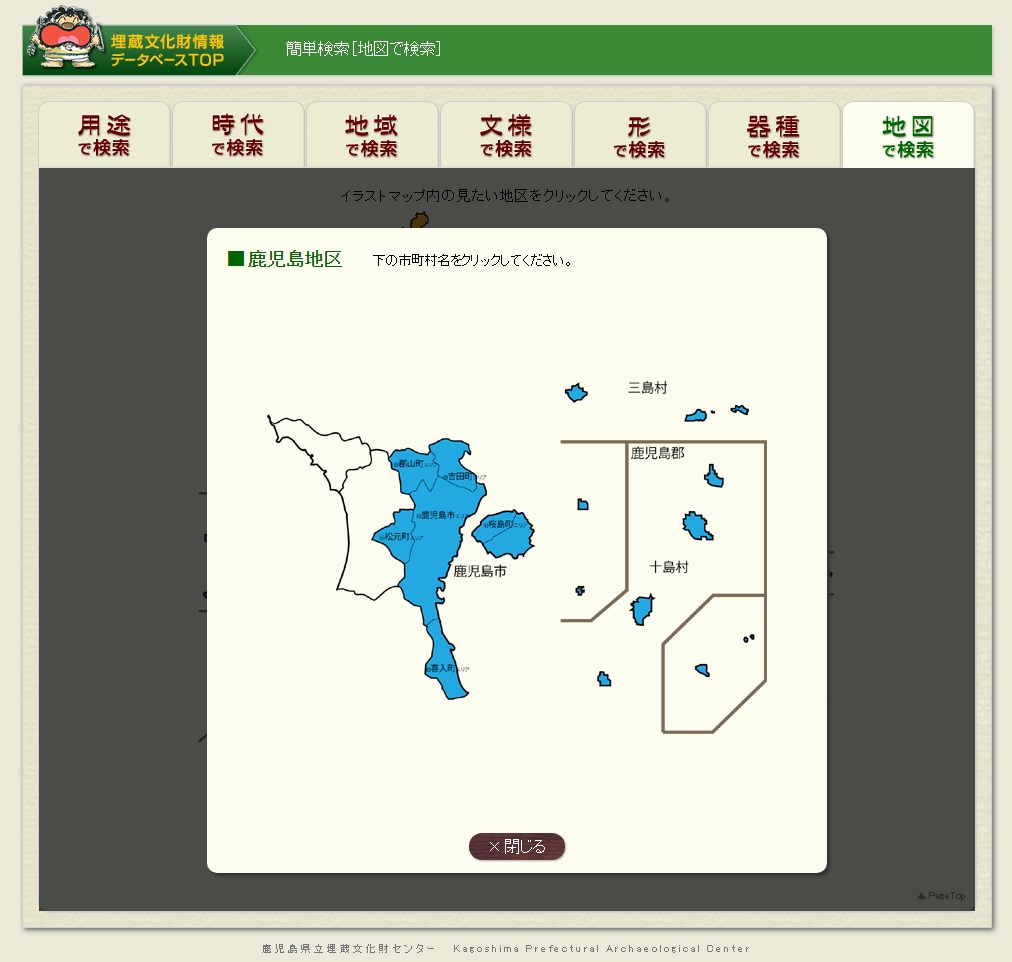

みなさんは,鹿児島県内にいくつ遺跡があるかご存知でしょうか。

100? 200? 1000?

実は,鹿児島県内には,およそ8600か所の遺跡があります。もちろん,その全てを発掘調査しているわけではなく,土器などの表面採取(地中の埋蔵文化財が耕作などで地上に現れ,見つかること。)や,試掘調査(限られた範囲を掘って遺跡の有無を確かめる。)などによって,遺跡と認定されているものもあります。規模や範囲,時代も様々ですが,どれも昔の人々の生活を知るために貴重なものです。

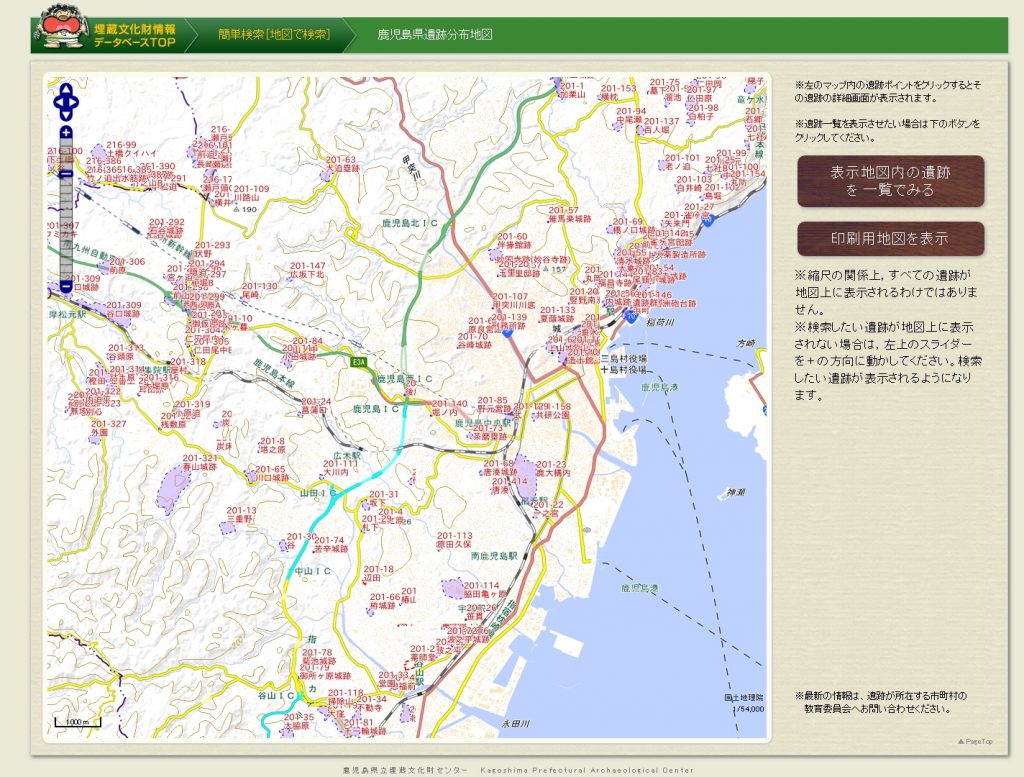

では,実際,どこに遺跡があるのか。それを調べるのが「遺跡GIS」です。「GIS」とは,「Geographic Information System」の略で,日本語では「地理情報システム」と訳されます。地球上に存在する建物や事象の位置情報を,コンピュータの地図上に可視化・表現します。

鹿児島県立埋蔵文化財センターでは,県内の遺跡に関する情報を,「埋蔵文化財情報データベース」としてインターネット上で公開しています。その中に「遺跡分布地図検索」(GIS)があります。

「埋蔵文化財情報データベース」

https://www2.jomon-no-mori.jp/kmai_public/index.html

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

このように,「遺跡GIS」を利用することで,遺跡の位置や詳細を調べることができます。みなさんの住まれている地域にも,たくさんの遺跡があるかもしれませんよ。地域の歴史を知りたくなったら,「遺跡GIS」を,ご活用ください。

また,今回紹介した「埋蔵文化財情報データベース」では,時代やより詳しい遺跡の情報,発掘調査によって見つかった遺構や遺物の写真・図面も検索できます。こちらの活用方法についても,近日中に改めてご紹介いたします。