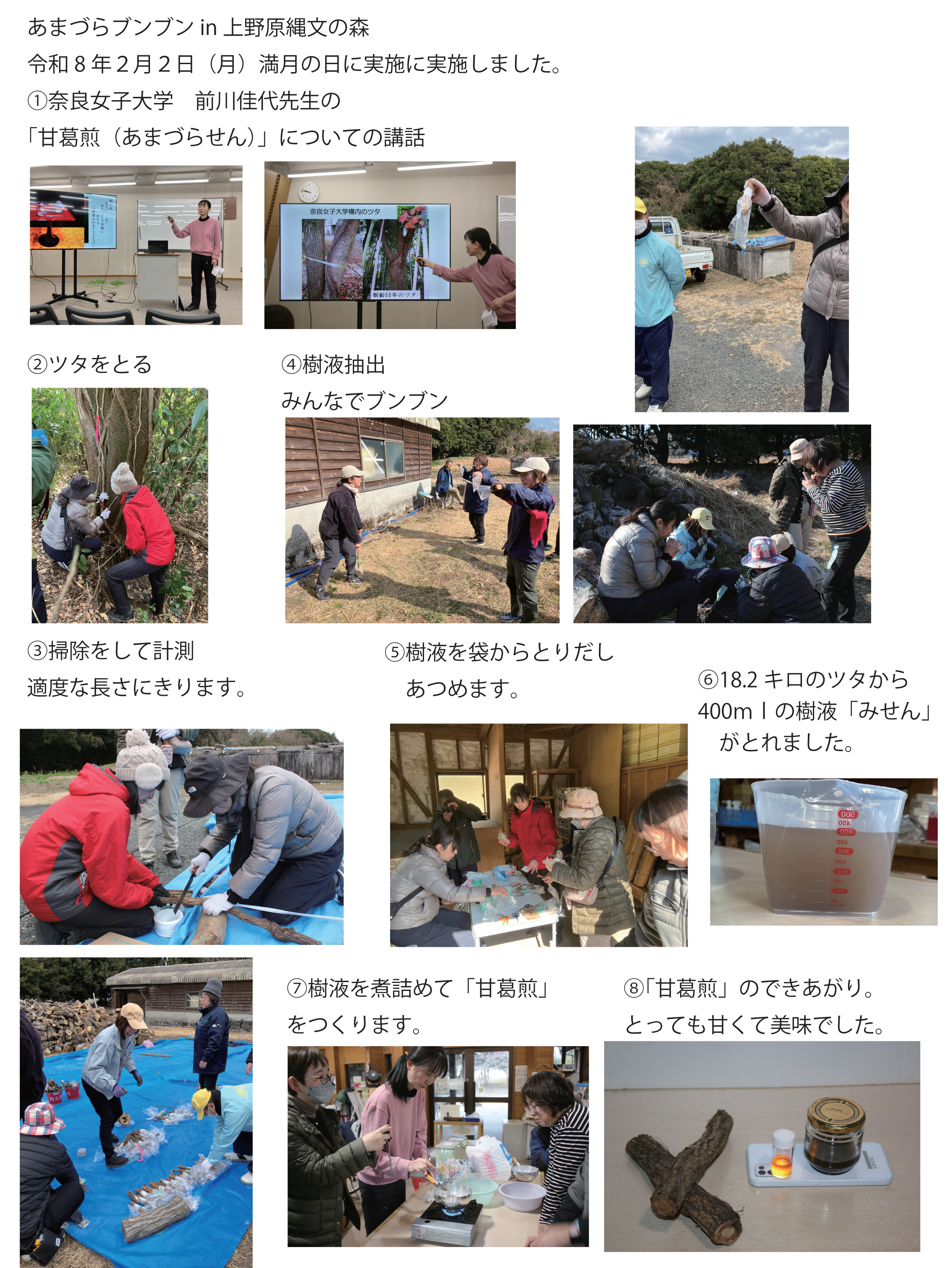

古代の甘味料「甘葛煎(あまづらせん)」を作りました!!

1/26は文化財防火デー!

「土馬」(どば)小瀬戸遺跡(姶良市)

「沖永良部島古墓群シンポジウム」

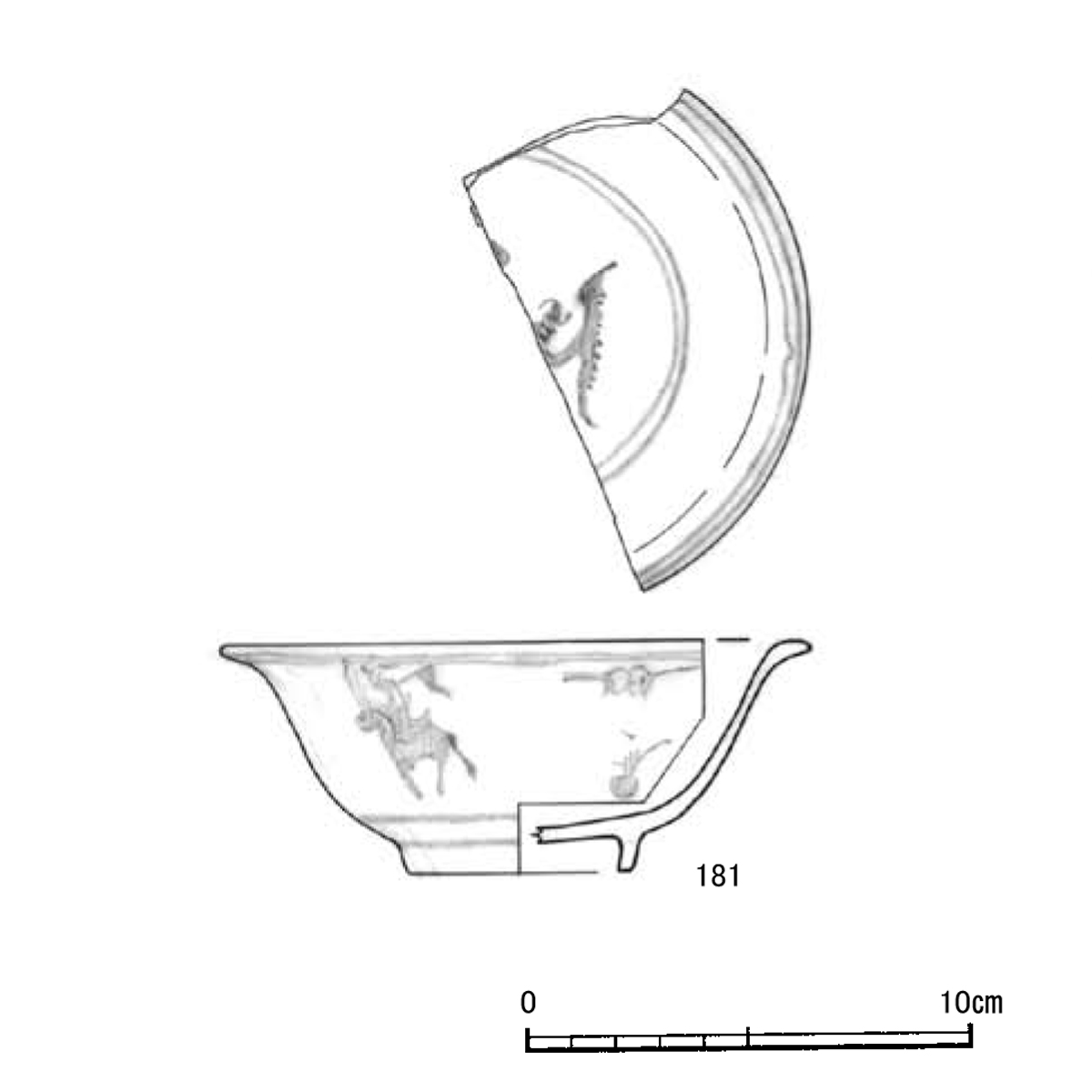

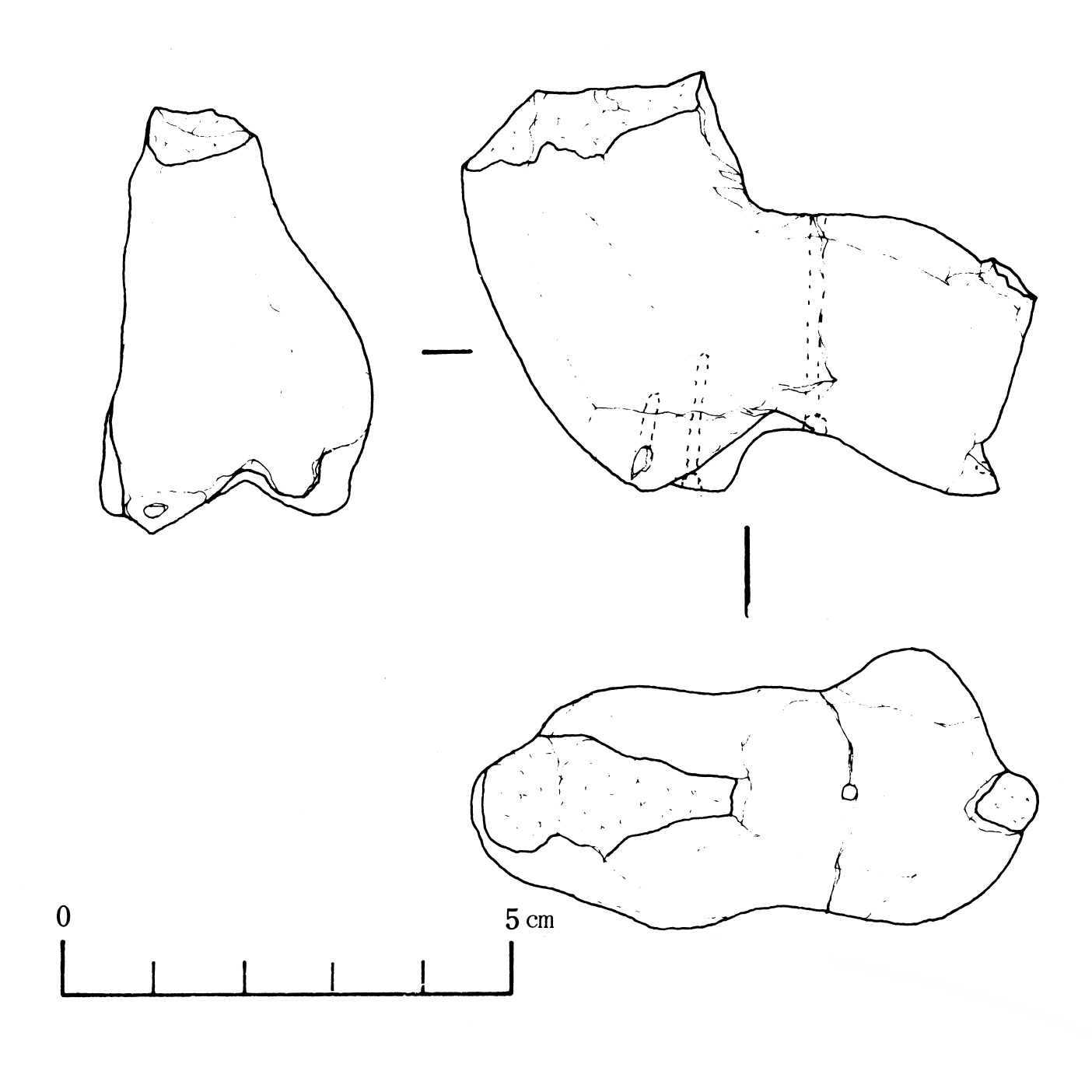

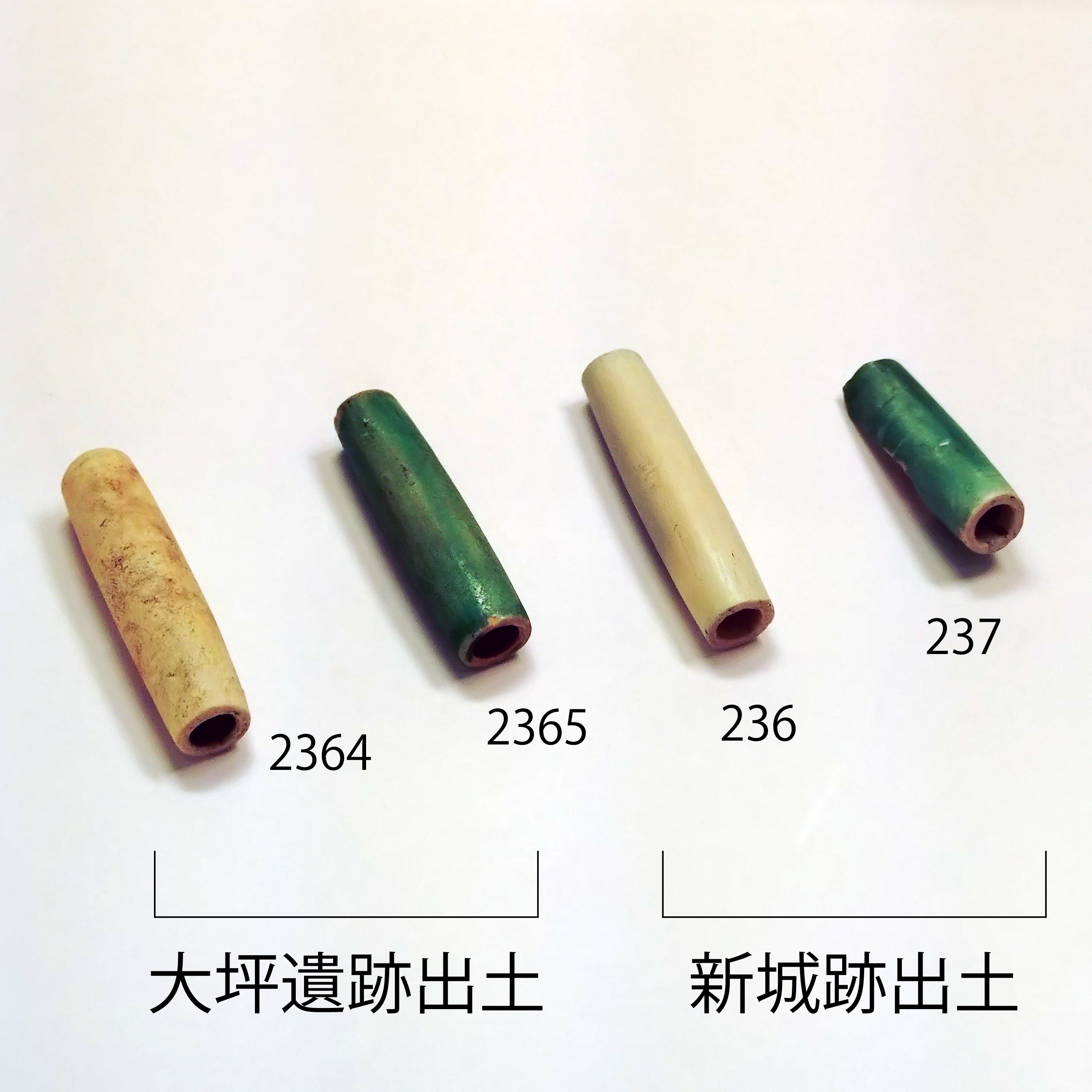

「馬の鞦(しりがい)」大坪遺跡(出水市)・新城跡(阿久根市)

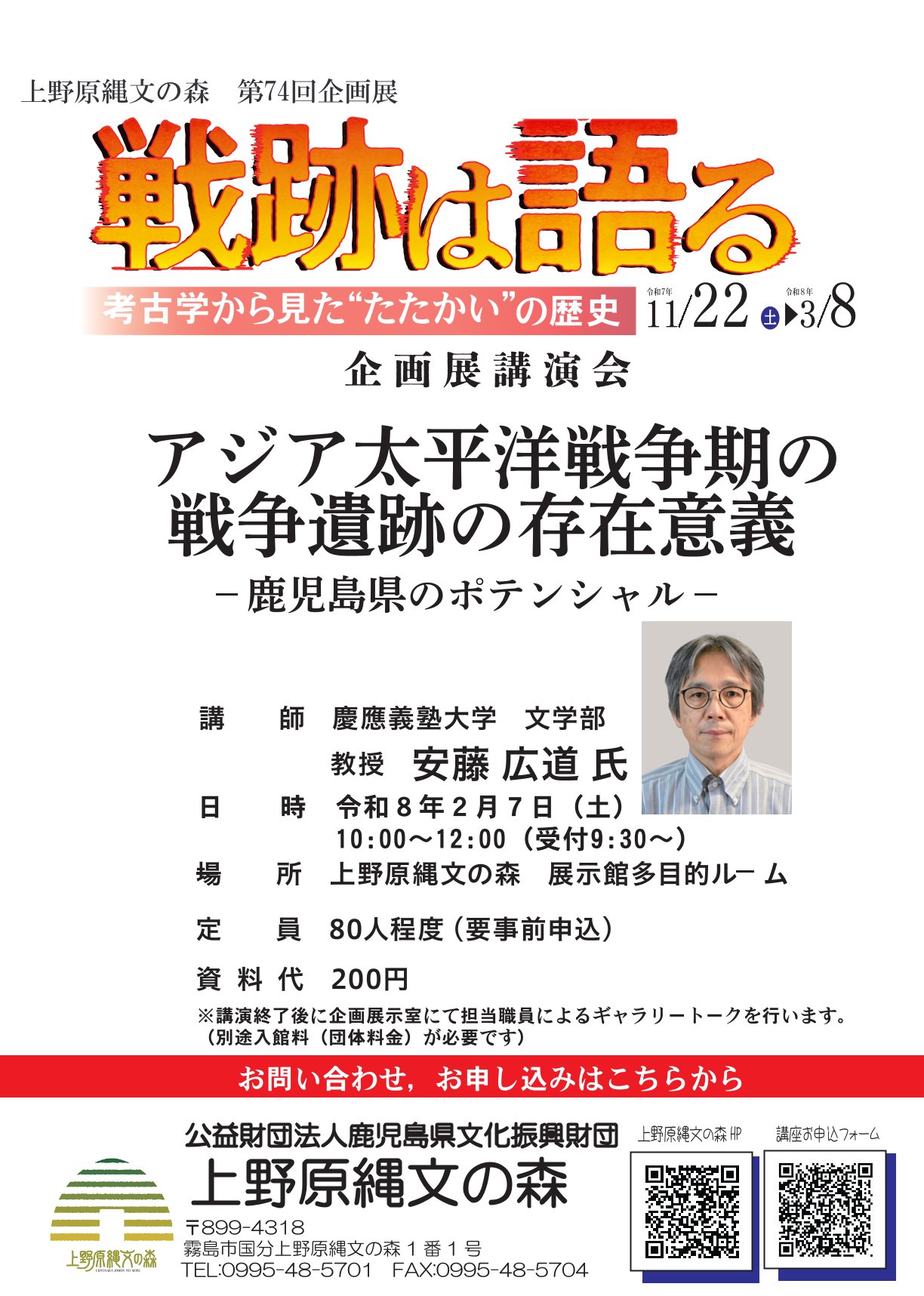

第74回企画展講演会が開催されます。

現在開催中の第74回企画展「戦跡は語る~考古学から見た“たたかい”の歴史~」に関連した講演会を行います。

上野原縄文の森 第74回企画展 企画展講演会

「アジア太平洋戦争期の戦争遺跡の存在意義-鹿児島県のポテンシャル-」

〇開催日 令和8年2月7日(土)

〇時 間 10:00~12:00(受付 9:30~)

〇会 場 上野原縄文の森 多目的ルーム

〇講 師 慶應義塾大学文学部 教授 安藤 広道 氏

〇定 員 80人程度 ※要事前申し込み,先着順

〇資料代 200円

〇その他・問い合わせ先

〒899-4318

鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1番1号

上野原縄文の森 事業課

電話 0995-48-5701

FAX 0995-48-5704

メール uenohara@jomon-no-mori.jp

〈お申し込み方法〉

電話,FAX,メール,来園受付,ホームページ「申し込みフォーム」よりお申し込み可能です。

縄文の森ホームページ\申し込みフォーム/はこちら。

※お申し込みが完了しましたら,ご登録いただいたメールアドレスへ自動返信メールが届きます。

翌日以降も返信が確認できない場合は,再度「申込みフォーム」からお申し込みいただくか,上野原縄文の森までお電話くださ

ワクワク考古楽出前授業IN沖永良部

令和7年11月27・28日の2日間,沖永良部の小中4校(和泊小,知名中,大城小,国頭小)で出前授業「ワクワク考古楽」を行いました。子どもたちは普段,考古学に触れる機会が少ないとのことだったため,授業の序盤でなぜ遺跡を発掘するのか,発掘するとどのようなものが見つかるのかを説明しました。その後,沖永良部島内の遺跡について,時代や出土遺物などを紹介しました。

子どもたちは,全国や県内に予想以上に多くの遺跡があることに驚いた様子でした。島内には141か所の遺跡が点在しており,今回はその中から住吉貝塚と友留遺跡の遺物(土器,石器,貝類,動物骨)を学校へ持参しました。子どもたちは,実際に遺物を手に取り,土器の表面の模様を観察したり,触れたりして,石器の用途の違いによる形や表面の違いを感じ取っていました。また,貝塚にはイノシシやネズミのような陸上動物の骨だけではなく,ウミガメ,イルカ,クジラなど周辺の海の動物の骨も含まれており,それらを興味深く比較していました。

授業後には,「予想以上に島内に遺跡があって驚いた」「もっと沖永良部の遺跡について調べてみようと思った」などの感想が寄せられました。さらに休み時間には,授業を受けていない学年の子どもたちも遺物の周りに集まり,「これは何?」と質問してくれたり,授業を受けた子どもたちが他の学年へ「これは矢じりで黒曜石からできているよ」と教え合ったりする姿も見られました。

子どもたちだけでなく,先生方も大変興味を持って聞いてくださり,終始楽しい雰囲気の中で授業を行うことができました。これを機に,子どもたちがより自分たちの地域の歴史や文化に興味を持ち,文化財に対する知識を高めてもらえればと思います。

|

|

|

|

|

|

|

|

「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?」(NHK総合)で上野原縄文の森が紹介されます

「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?」(NHK総合)で,上野原縄文の森が紹介されます。

放送日時:令和8年1月10日(土) 午後7時30分~

詳しくは,下記のリンクをご覧ください。

ワクワク考古楽出前講座IN下原遺跡(志布志市)

令和7年12月6日,志布志市の下原遺跡でワクワク考古楽出前講座を行いました。下原遺跡は,(公財)鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センターが,東九州自動車道建設に伴い発掘調査を実施している遺跡です。

今回の講座は,下原遺跡の現地説明会と同時開催で行い,小学校低学年から大人までの18人に参加していただきました。

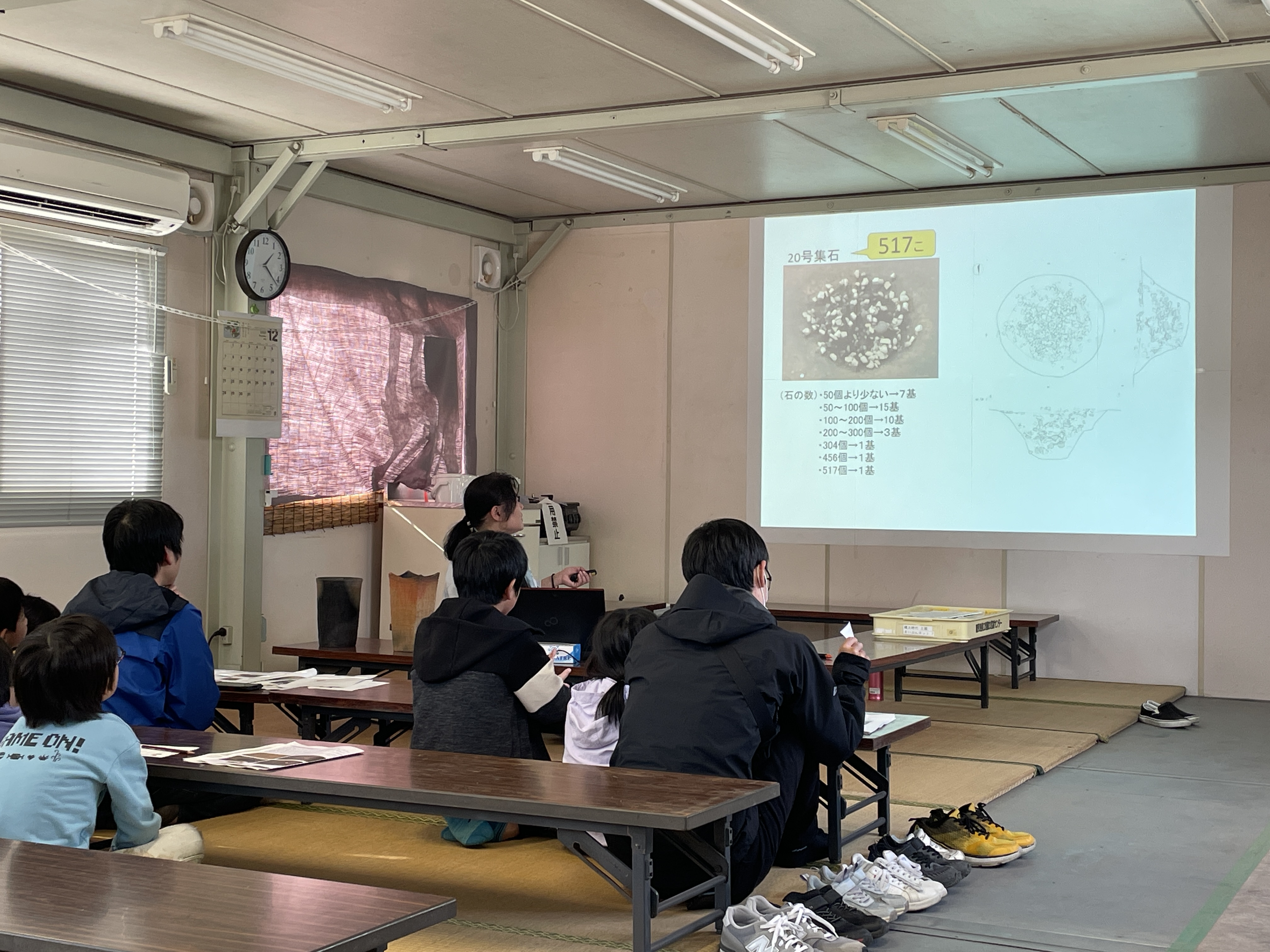

講座では,まず,なぜ発掘調査が必要なのか,発掘調査から報告書作成までの流れについて説明を行いました。次に,人類誕生から現代までの年数を1年1mmで表した年表を各時代の長さを提示し,縄文時代が1万年も続いた非常に長い時代であったことを実感していただきました。

そして,下原遺跡で見つかった遺構や遺物について説明し,講座後に行われる現地説明会へつなげました。

その後,東九州自動車道に伴い発掘調査を実施した志布志市の安楽小牧B遺跡や木森遺跡,春日堀遺跡について,縄文時代の成果を中心に紹介し,調理施設と考えられる集石や連穴土坑のほか,落とし穴や,住居など多くの遺構が見つかっており,当時の人々の生活について考える機会になりました。このように志布志市内には多くの遺跡があり,縄文時代から連綿と人々が生活してきた歴史ある地域であるということも実感していただきました。

最後に,縄文時代の遺物を実際に触ってもらい,クイズを交えながら土器の文様についての観察を行ったり,石器の使用方法について考えてもらったりしました。参加者の方々は,普段,なかなか手に取ることのない土器や石器に触れ,当時の人々の生活について考える楽しい時間になったようです。

|

|

|

|

|

|

|

新城跡-82実測図3.jpg)