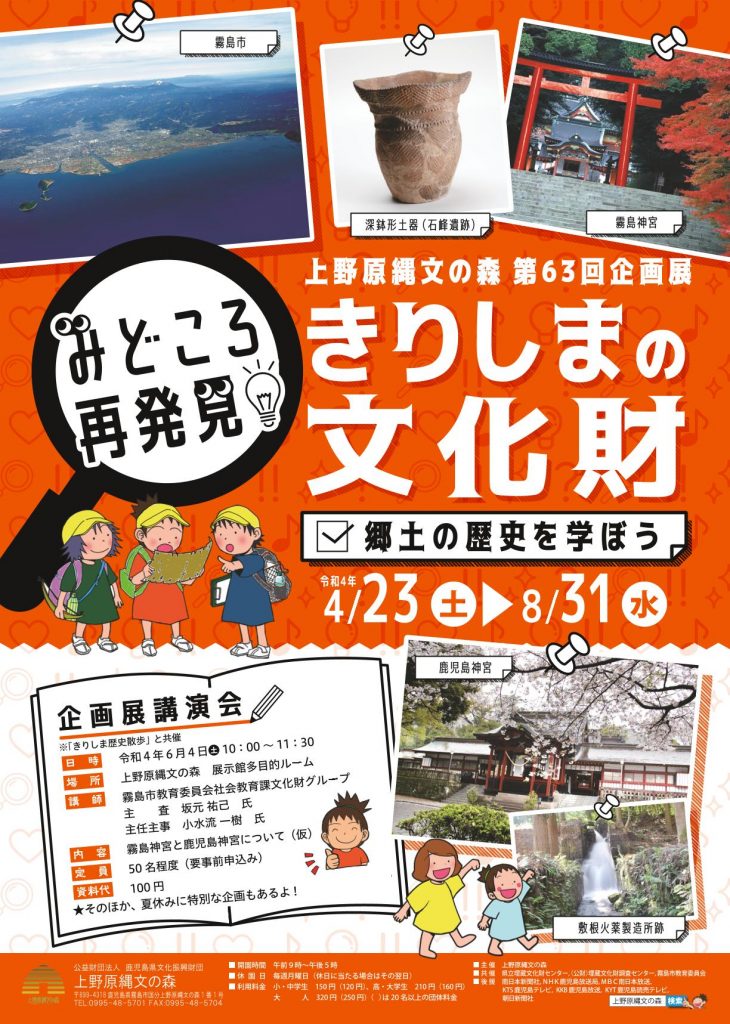

第63回企画展を開催中です!

令和4年4月23日(土)より上野原縄文の森にて

第63回企画展「みどころ再発見!きりしまの文化財~郷土の歴史を学ぼう~」を開催中です。

国内最古最大級の定住集落である上野原遺跡が所在する霧島市には,国宝に指定された霧島神宮や重要文化財に指定された鹿児島神宮をはじめ,史跡や遺跡,建造物などの文化財が数多くあります。

そこで,今回は「霧島市」にスポットを当て,霧島市から出土した考古資料を紹介し,地元小中学生をはじめ多くの人が身近な遺跡を知り,地域にある歴史・文化を理解し,ふるさとに誇りを持てるよう郷土教育の推進を図ります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

今回の企画展では,霧島市を「国分」「溝辺」「横川」「牧園」「霧島」「隼人」「福山」の7つの地区に分け,霧島神宮の出土品をはじめ霧島市の各地から見つかった遺跡や考古資料などを紹介しています。なかには学校や公園などの身近な場所から見つかった遺跡などもあり,よりいっそう親しみが持てる展示となっています。

(チラシをクリックすると拡大出来ます)

また,6月4日には霧島市教育委員会の文化財担当者による企画展講演会も開催されます。

国宝となった霧島神宮や国の重要文化財となった鹿児島神宮のお話を聞くことができます。

お申し込みはこちら!

ぜひ,この機会に上野原縄文の森へお越しください!

【第19回縄文の森春まつり終了♬】

5月3日・4日・5日に「第19回縄文の森春まつり」が開催されました!

天気にも恵まれ、たくさんの人が来てくれて大いに盛り上がりました!

11月5日・6日開催の「秋まつり」にも遊びに来てね♬

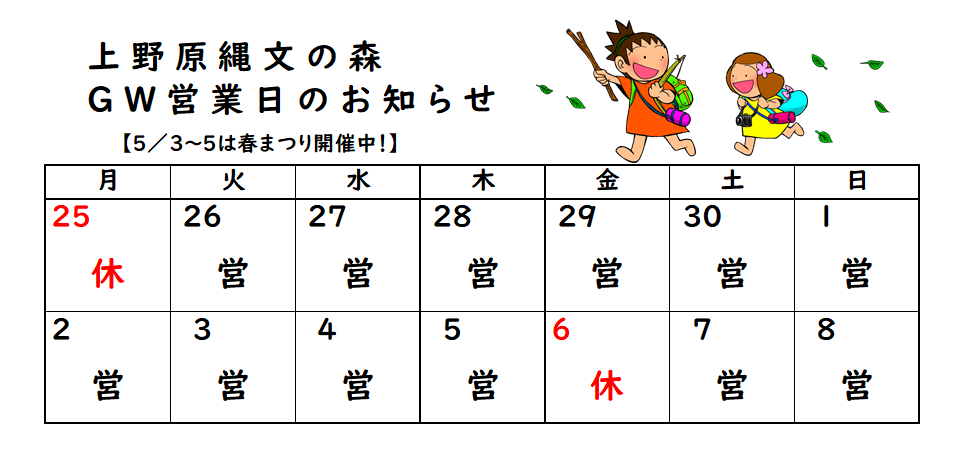

開園・休園日のご案内(GW)

ゴールデンウィーク中の開園・休園についてご案内いたします。

緑いっぱいの縄文の森へぜひお越し下さい。

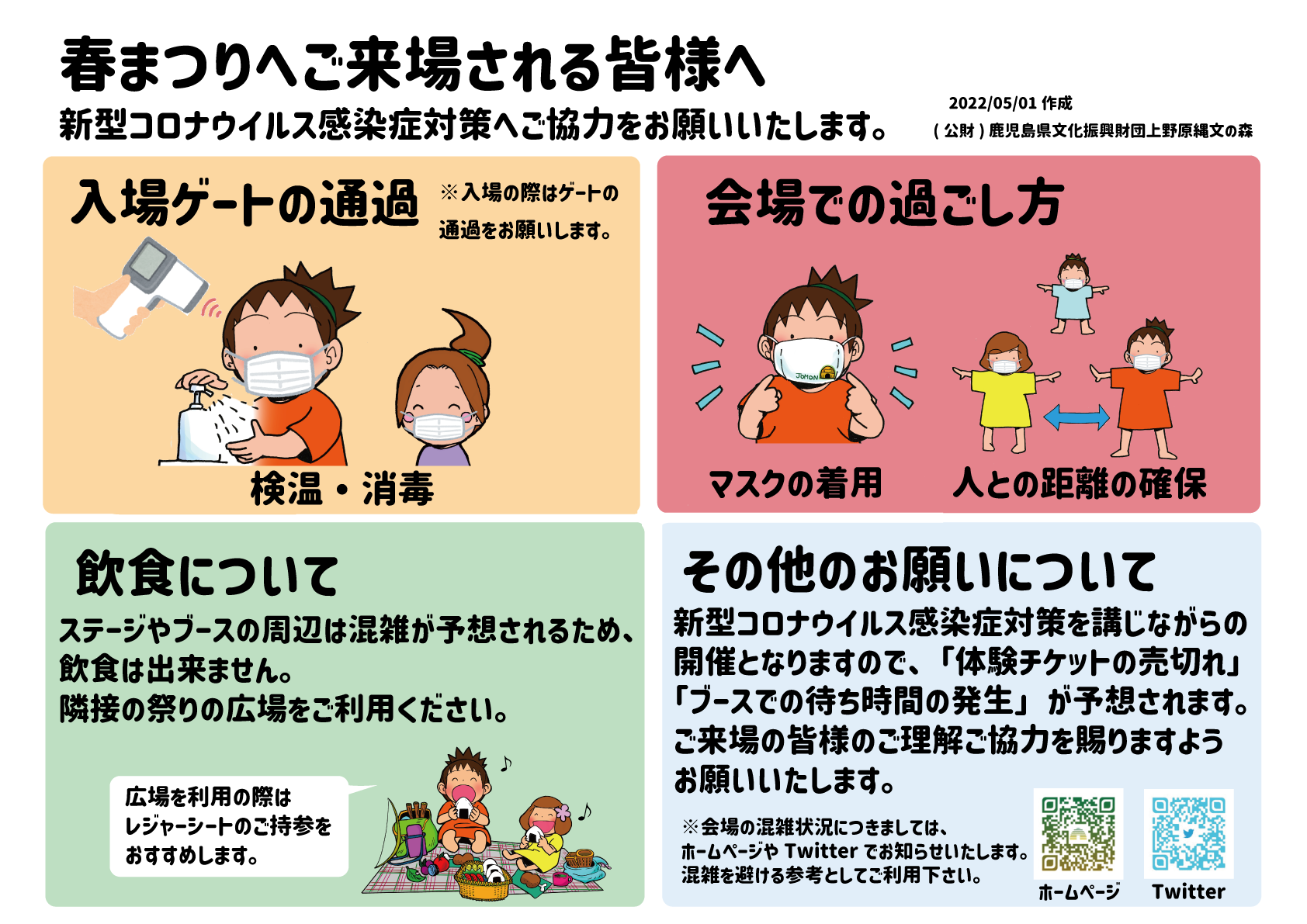

【終了しました】春まつり実施します!

第19回縄文の森春まつりの体験チケット販売は終了しました。

たくさんの方にご来園いただきましてありがとうございました。

新型コロナウイルス感染症対策を講じながらの実施となり、皆様にはご不便をお掛けした点もあるかと思いますが、

ご協力頂きましてありがとうございました。

今後も楽しいイベントを企画しておりますので、またぜひ縄文の森へお越し下さい。

_page-0001.jpg)

_page-0001.jpg)

【縄文の森春まつり、明日から開催!】

いよいよ明日(5月3日)から「縄文の森春まつり」がはじまるよ!

嬉しいことに予定通りの内容で開催できます!

みんなが来てくれることを楽しみに待ってるね♬

-2.jpg)

-1.jpg)

【第19回縄文の森春まつり】

縄文村に春が来た!

縄文の森春まつりのお知らせです♪

【日 時】5月3日・4日・5日 10:00~15:00

【場 所】上野原縄文の森 体験広場,祭りの広場

【入 場】無料(体験活動は一部有料)

楽しいステージパフォーマンスや景品の当たる抽選,クイズ大会や縄文体験など楽しいイベントが盛りだくさん!

ゴールデンウィークは,上野原縄文の森へおいでよ!

【新型コロナウイルス感染症対策のため,ご来場の際には次の点に注意をお願い申し上げます】

●マスクの着用,検温並びにアルコール消毒にご協力ください。

●具合の悪い方,過去2週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等した方は,来場をお控えくださいますようお願いいたします。

※観覧席にイスはございません。必要な方は各自ご準備ください。

考古学講座第1回「歩いて楽しむ!上野原遺跡ウォークラリー」が開催されました

令和4年4月16日(土)に考古学講座第1回およびどんぐりイベント「歩いて楽しむ!上野原遺跡ウォークラリー」が開催されました。

当日はお天気にも恵まれ,春の新緑がまぶしい上野原縄文の森を職員の案内のもと歩きました。

園内各地にある上野原遺跡の遺構や遺物のポイントで職員が解説を行うと,参加者の皆さんは熱心に耳を傾け,時に質問も飛び交うなど大変賑やかなウォークラリーとなりました。

また,展望の丘では飴の配布や,イベント終了後のちらし寿司とふくれ菓子のふるまいなど,どんぐり倶楽部のおもてなしに参加者の皆さんも大変喜んでいました。

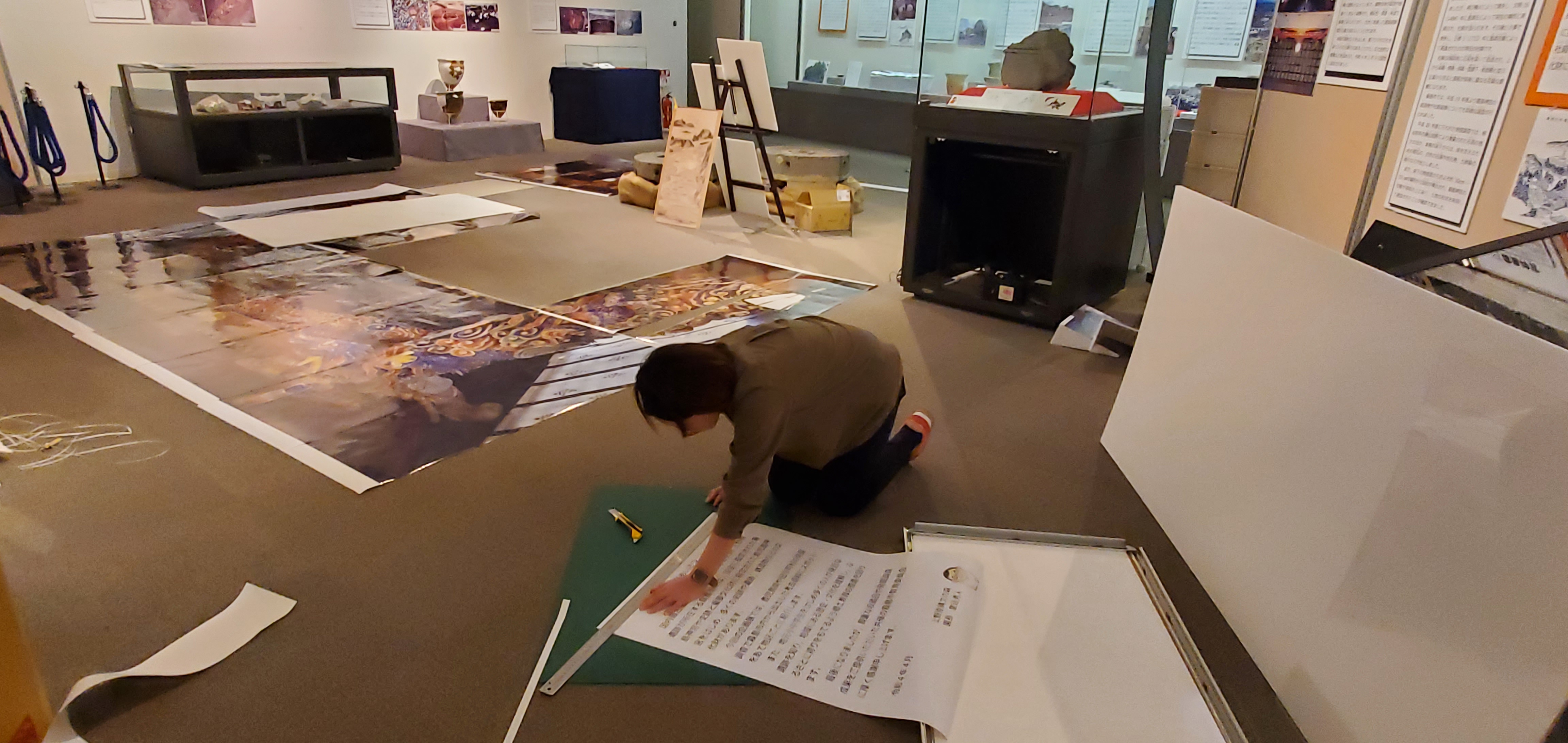

報告書作成・整理作業が始まりました

令和4年度の報告書作成・整理作業が始まりました。

今年度は,萩ヶ峰(はぎがみね)A遺跡(鹿屋市),平佐焼窯跡(ひらさやきかまあと)群(薩摩川内市)は整理作業を行います。

北山遺跡(阿久根市),川久保(かわくぼ)遺跡(鹿屋市),小牧(こまき)遺跡(鹿屋市),石鉢谷(いしばちだに)B遺跡(鹿屋市)は報告書を刊行する予定です。ご期待ください。

|

|

|

|

|

|

|

|

企画展内覧会を実施しました

4月21日,第63回縄文の森企画展の内覧会がありました。

今回の企画展は「きりしまの文化財~郷土の歴史を学ぼう」というテーマで,霧島市内の遺跡にスポットをあて,出土した遺物などを紹介します。

地域の歴史や文化を見聞きすることで,ふるさとに誇りを持てるよう郷土教育の推進の一助とします。

小中学生のみなさんは,夏休みの自由研究のアイデアが見つかるかもしれませんよ。

期間は,4月23日(土)~8月31日(水)です。ぜひ,上野原縄文の森にお越しください。

|

|

|

【企画展「みどころ再発見!きりしまの文化財~郷土の歴史を学ぼう~」開幕間近です!】

第63回企画展「みどころ再発見!きりしまの文化財~郷土の歴史を学ぼう~」がいよいよ4月23日(土)から始まるよ!

”霧島市”の遺跡・史跡にスポットを当て,霧島市内の考古資料が大集合!

開幕をお楽しみに!

.jpg)