~弥生時代の祭祀遺跡「山ノ口遺跡」~令和3年度第1回河口コレクション

上野原縄文の森で現在,河口コレクションの山ノ口遺跡(錦江町)を展示しています。

山ノ口遺跡は,南九州の弥生時代を代表する遺跡です。昭和33(1958)年から昭和36(1961)年にかけて,河口貞徳氏を中心に3回の発掘調査が行われました。

発掘調査の結果,地表から1mほど掘り下げた砂地の上に,軽石を円形に並べた配石遺構(はいせきいこう)が9基検出されました。直径が3mのものや立石(りっせき)を伴うものもありました。配石遺構の周りには,ほぼ完全な形の土器や軽石製品が並べられていました。

土器は,赤く塗られた北部九州から持ち込まれた甕形土器やジョッキ形の土器,それに頸(くび)の長い壺や台付の鉢形土器など,一般的な集落遺跡では出土しない形のものでした。また,土器には故意に孔があけられていました。

さらに,軽石製品は男女を象った岩偶(がんぐう),男女の生殖器を象ったもの,勾玉(まがたま)などがありました。

これらのことから,山ノ口遺跡は祭祀(さいし)のための特別な場所だったと考えられます。県内外でもこの様な遺跡は他になく,大変重要な遺跡であることから,遺跡は町指定史跡となり,出土品は県指定有形文化財になっています。

その貴重な出土品を,上野原縄文の森でご覧ください。

展示期間

令和3年5月15日(土)~9月17日(金)

|

|

|

トンボの羽化が見られました!

発掘機材の荷出し

5月24日,発掘調査の始まった井手原遺跡(さつま町)と鹿児島(鶴丸)城跡(鹿児島市)の荷出しがありました。

先日の荷造りで集めた道具を,発掘現場行きのトラックに次々と載せました。

また,出土した遺物を収納するパンケースも載せました。

どちらの遺跡も,多くの成果があがることを期待しています。

|

|

|

|

|

|

避難訓練を行いました!

5月18日,19日に県立埋蔵文化財センターと公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター(以下,調査センター)では避難訓練を行いました。訓練は,地震発生後,建物内で火災が発生したという想定で,それぞれが身を守る行動をとり,安全な場所に避難するという訓練でした。調査センターは,作業場所が第1整理作業所(プレハブ)と第2整理作業所(福山中学校校舎跡)に分かれていて,それぞれの場所で合計約180名もの職員が訓練を行いました。

今回の訓練は,人命と貴重な文化財を守るために,災害発生時の行動を全員で確認することができ,大変有意義な時間となりました。

|

|

|

第60回企画展ワークショップの参加者を募集します!!

第60回企画展「どうして?!縄文体験 ~縄文時代の暮らしを学ぼう~」を解説付きで見学したあとに体験活動(アクセサリー作り,火おこし,弓矢作り,森の実ペンダント,お絵かき土器)の中から一つを体験しよう!!みなさんの参加をお待ちしています。

○日時:令和3年6月5日(土)10:00から11:30

○定員:小学生以上30人程度(要事前申し込み)

○費用:展示館利用料金(県内にお住まいの70歳以上は無料となります。年齢が確認できる書類をお持ちください。)

(県内にお住まいの小・中・高校生は土日祝日に限り無料となります。年齢が確認できる書類をお持ちください。)と体験活動材料代(50円~400円)

詳しくは,お問い合わせください。

【#上野原縄文の森 #体験活動 #ものつくり #考古学 #縄文時代 #生活体験 #霧島市 #鹿児島県 #展示】

沖永良部島とのオンライン

埋蔵文化財センターの業務に,市町村が行っている発掘調査の支援があります。埋蔵文化財センター職員と市町村の埋蔵文化財担当職員が連携し,発掘調査や報告書作成を行うための情報交換や技術支援を行っています。今年度は,14市町村・25遺跡の支援を計画しています。

その中の一つに,沖永良部島の古墓群(トゥール墓)の調査があります。5月17日,今後の調査に関する担当者打ち合わせを,鹿児島県教育庁文化財課,和泊町教育委員会,知名町教育委員会,埋蔵文化財センターをオンラインでつないで実施しました。事前に配布された資料を手に,パソコンの画面を通して,有意義な話し合いができました。

|

|

|

|

|

|

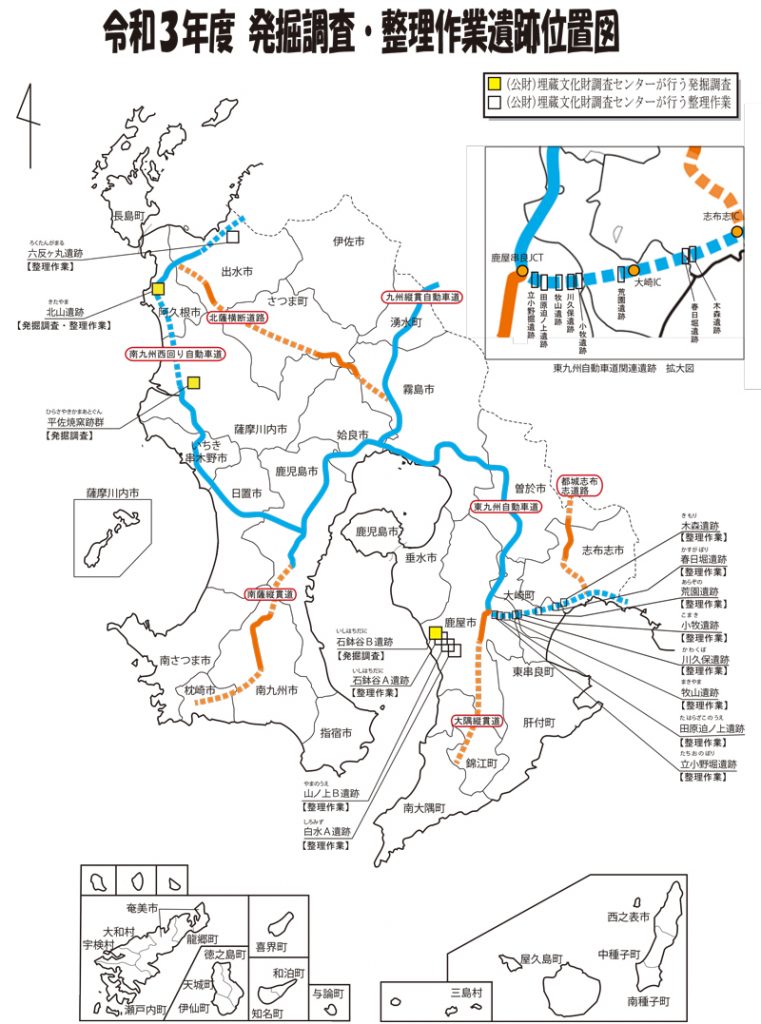

「今年もはじまりました!! ―令和3年度 (財)埋蔵文化財調査センター 年間事業の紹介―」

令和3年度,埋蔵文化財調査センターでは「上野原縄文の森」の隣接地にある第1整理作業所において,木森遺跡,春日堀遺跡,田原迫ノ上・立小野堀遺跡,山ノ上B・白水A遺跡,石鉢谷A遺跡,北山遺跡,六反ヶ丸遺跡の7遺跡について整理作業を実施しています。

また福山中学校(霧島市)跡地の第2整理作業所では,荒園遺跡,小牧遺跡,川久保遺跡,牧山遺跡の4遺跡の整理作業を実施しています。

発掘調査は,5月から北山遺跡(阿久根市)を実施しており,10月からは石鉢谷B遺跡(鹿屋市),平佐焼窯跡群(薩摩川内市)が計画されています。

近くにお越しの際は,ぜひ立ち寄りください。(見学等を希望される方は,埋蔵文化財調査センター調査課 TEL:0995-70-0577までご連絡ください。)

|

|

|

|

考古学講座第二回「上野原遺跡をめぐる火山」が開催されました

「発掘された日本列島2021展」の集荷作業

「発掘された日本列島2021展」は,近年発掘され特に注目された出土品を全国で巡回することにより,国民が埋蔵文化財に親しみ,その保護の重要性に関する理解を深めることを目的として,文化庁等の主催で実施されています。

今年度,当センターからは,立小野堀遺跡(鹿屋市)・町田堀遺跡(同市)の出土遺物を出品することとなり,その集荷作業が5月12日に行われました。

両遺跡では,南九州特有の地下式横穴墓と呼ばれる古墳時代の墓が発見され,それに伴う人骨や鉄器等多くの資料が得られています。今回はその中から土器や異形鉄器・青銅鈴等を出品しています。

また,県内から横瀬古墳(大崎町),唐仁古墳群(東串良町),塚崎古墳群(肝付町),下原洞穴遺跡(天城町)の出土品も全国を巡回します。他にも,天然記念物の溝ノ口洞穴(曽於市)が写真パネルで紹介されます。

下記の会場で公開予定ですので,ぜひご覧ください。

東京都江戸東京博物館(東京都墨田区)

令和3年6月5日(土)~令和3年7月4日(日)

苫小牧市美術博物館(北海道苫小牧市)

令和3年7月31日(土)~令和3年9月12日(日)

群馬県立歴史博物館(群馬県高崎市)

令和3年10月9日(土)~令和3年11月21日(日)

|

|

|

|

|

|

発掘調査の荷造り

5月11日,来月から発掘調査を行う井手原遺跡(さつま町)の荷造りを行いました。

発掘調査では,山くわ・じょれん・ねじり鎌・てみ・一輪車といった掘り道具以外にも,巻き尺や脚立・ピンポール,図面用紙・えんぴつ・ペン類といった測量や製図に関する道具,バケツ・石けん・トイレットペーパー・ぞうきんなどの生活用品も必要になります。

これらの道具を,センター内にある機材庫から必要数を調べて,調達します。

この日も職員で作業を分担して,道具類を集めて準備ができました。あとは,荷出の日を待つことになります。

荷出についても,また様子を紹介します。

|

|

|

|

|

|

|

|